Der Drehbuch-Oscar für „Pulp Fiction“ ist wohlverdient. Nicht nur, dass das Drehbuch schon als es noch unverfilmt in Hollywood kursierte für Furore sorgte, es gehört fundamental zu Quentin Tarantinos eigener Stilisierung als Filmemacher-Rockstar, dass er erst mal ein Autor ist. Und vieles, das den Film so eindrucksvoll macht, sind „literarische“ Qualitäten: Tarantinos spielerischer und dennoch unglaublich souveräner Umgang mit narrativer Struktur, seine oft jedoch nur oberflächlich imitierten Dialoge, die Charakterzeichnung, die seine Drehbücher denn auch so beliebt bei Schauspielern machen. Schon allein die Namen sind preisverdächtig: der sich reimende (phonetisch) Marsellus Wallace, der auch vom Namen her europäisch wirkende Winston Wolfe, der All-American Boxerproll aus Knoxville, Tennessee Butch Coolidge, die rassige Schönheit (schon vom Namen her) Esmeralda Villa Lobos und natürlich ein Name wie ihn nur Götter und Filmikonen haben können: Vincent Vega!

Erstaunlicherweise wurde der Film in den 25 Jahren, seitdem er einschlug wie ein Meteor, bei aller Bewunderung und Liebe ziemlich oberflächlich „gelesen“, auch und gerade von den vermeintlich von ihm Beeinflussten. Wie organisch und sinnhaft und nicht „schockierend“ die nonlineare Erzählweise ist, z. B., oder dass die „postmoderne“ Referenzialität nicht so sehr ironisierend ist, oder dass die Dialoge eben nicht nur trivialphilosophische Digressionen sind, geht eher unter im Diskurs um den Film und seine Wirkung.

Die wahrscheinlich am besten geschriebene Szene in seinen Regiewerken ist der Fußmassagen-Dialog, der gerne auf ebendiese trivialphilosophischen Aspekte reduziert wird, im besten Fall wird er wenigstens als geschickter Expositionsdialog für die „Mia & Vincent“-Story gelesen. Dass da aber noch viel mehr „exponiert“ wird, wird meist übersehen – sonst hätte die Szene einen höheren Status.

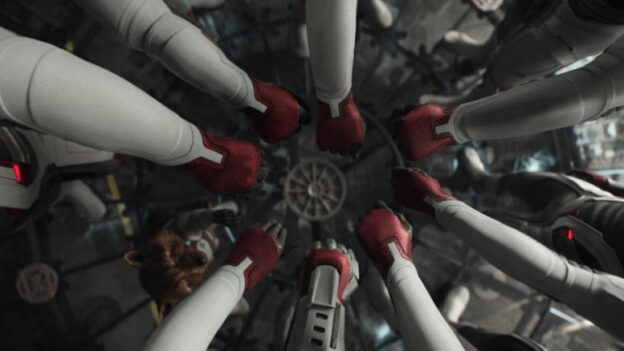

© Studiocanal

Schon bei der kurzen „Diskussion“ über die angemessene Bewaffnung wird ein Chaoselement eingeführt, die Ungewissheit über die Anzahl der „Opfer“ wird quasi den ganzen Film über mehrfach bestätigt. Jede Storyline geht ihren Gang – bis etwas Unvorhergesehenes sie aus der Bahn wirft. Allein unseren beiden Protagonisten in dieser Szene sollte ein Morgen bevorstehen, an dem ihnen drei bzw vier (die bevorstehende Ankunft von Bonnie stört die eh schon verzwickte Marvin-Situation) solcher Störungen passieren. Und der Witz an dieser Situation ist, dass sie ja mit drei, vier Leuten sicher rechnen, also ein fünfter unvorhergesehen wäre, sie dann aber drei vorfinden und der vierte die große Überraschung ist.

So ganz nebenbei wird jetzt erst verdeutlicht, dass die beiden Profikriminelle sind, die auf dem Weg zur Arbeit sind, somit wird erst die folgende „banale“ Unterhaltung zwischen zwei Kollegen/Freunden stilisiert zu etwas, das man sonst nicht in Filmen zu hören kriegt. Das Gespräch um Amsterdam etc. war noch „banales“ Geplänkel zwischen (auch im Drehbuch) noch nicht weiter definierten Figuren: Im Drehbuch wird spezifiziert, dass sie schwarz und weiß sind, was sie anhaben, das Auto, aber eben nicht, dass sie zwei Killer auf dem Weg zu einem Auftrag sind.

Nachdem wir also jetzt eingetreten sind in die Unterwelt, wird sie durch die folgende Anekdote gefüllt mit Charakteren und Beziehungsdynamiken. Neben den zwei kurz skizzierten Protagonisten, die auch im weiteren Verlauf noch auftreten werden, gibt es sogar eine recht detaillierte Figur (auch wieder so ein toller Name und Spitzname: Antwan „Tony Rocky Horror“ Rockamora), die im Film nicht auftritt. Dadurch tut sich eine Art mikrokosmisches Narrativ auf, das aufgrund seiner Offenheit immer weiter bevölkert und mit Geschichten gefüllt werden kann. Dass die Luft dieses Films gefüllt ist mit Ungewissheit, Unvorhergesehenem und vor allem: Möglichkeiten, ist sicher einer der Gründe für den anhaltenden Erfolg, nicht seine vermeintliche oberflächliche „Coolness“.

Lädt man diese Anekdote mit zu viel Bedeutung auf, wenn man behauptet, sie enthält den ganzen Film in a nutshell? Vielleicht wenn das, was man da vermeintlich hineinliest, nicht im ganzen Film immer wieder Resonanz finden würde… Zum Beispiel führt die Geschichte die Ehe zwischen Marsellus und Mia ein, und vor allem eine Bedrohung von außen. Obwohl es ja um „coole“ Gangster geht, gibt es ziemlich viele Ehepaare, deren häuslicher Frieden erschüttert wird. Die Bonnie-Situation handelt davon. Und die Szene mit der Adrenalinspritze wird dadurch so schreiend komisch, weil Lance und Jody sich so schön streiten wie ein altes Ehepaar und sie in einem klassischen amerikanischen Vorort zu leben scheinen. Die Szene mutet an wie eine Familiensitcom über einen Drogendealer und seine Frau, deren traute Zweisamkeit immer wieder durch seine Kunden gestört wird.

© Studiocanal

Und wenn es nicht um Ehe geht dann um young lovers on the run, einem Pulp/B-Movie-Motiv, dem sich QT auch in seinen Drehbüchern zu „True Romance“ und „Natural Born Killers“ widmet. Und wenn die zwei sich Liebenden in „Jackie Brown“ nicht schon älter wären, wären sie Paradekandidaten für diese Art von Film: Das Traurige ist ja, dass sie aufgrund ihres Alters eben nicht on the run sein können/wollen, und sich deshalb auch nicht lieben können.

Und Vincent mag sich noch so sehr dagegen sträuben: Er hat ein Date mit Mia. Ein first date. Vielleicht tatsächlich eine der längsten Szenen, die sich einem ersten Date widmet. Damit stecken in dieser Szene die Keime für eine alternative Geschichte, die auch von der lovers on the run-Sorte wäre. Das macht die Tanzszene ja (auch) so ikonisch, so romantisch, so erotisch, so transzendent, so sublim: Sie vibriert förmlich vor der Möglichkeit, das zu werden, was in Chuck Berrys Song besungen wird. QT nutzt seine Songs häufig sehr textbezogen und ist dabei sehr literal, zumindest was einzelne Textfragmente betrifft. It wasn´t but certainly could have been a teenage wedding. Im Drehbuch ist die Tanzszene übrigens noch kein Wettbewerb, und der Song steht noch nicht fest, aber wie sie beschrieben wird, ist doch sehr bezeichnend:

Vincent smiles and begins taking off his boots. Mia

triumphantly casts hers off. He takes her hand, escorting her

to the dance floor. The two face each other for that brief

moment before you begin to dance, than they both break into a devilish twist. Mia’s version of the twist is that of a sexy

cat. Vincent is pure Mr. Cool as he gets into a hip-

swivelling rhythm that would make Mr. Checker proud.

The OTHER DANCERS on the floor are trying to do the same

thing, but Vincent and Mia seem to be strangely shaking their

asses in sync. The two definitely share a rhythm and share

smiles as they SING ALONG with the last verse of the Golden

Oldie.

Aber zurück zur Geschichte: Auch die Beziehungen zwischen Marsellus – dem heimlichen Zentrum aller Handlungsfäden – und seinen vielen Untergebenen verhandeln, wie in der kurzen Anekdote, Fragen der Loyalität und des Verrats und seiner gewalttätigen Reaktion auf Verrat. Es ist dieser Aspekt, der wie ein Damoklesschwert über Vincent hängt während des ganzen Dates. Und auch über Mia, die Vincent am Ende ihrer ereignisreichen Zeit zusammen vergeblich davon überzeugen will, dass sie so viel Ärger kriegen würde wie er, wenn Marsellus von der Überdosis erfährt. Loyalität, Verrat, Ehe, Liebe… und Fußmassagen. Letzteres ist dann der Aspekt der Anekdote um den es Vincent und Jules hauptsächlich geht; und obwohl das der Teil ist, an den sich alle erinnern, aber eben nicht in seiner vollen Bedeutung für den Rest des Films.

© Studiocanal

Eben nicht nur coole Abschweifung und etwas, worüber man Killer in Filmen nicht reden hört, sondern auch eine sehr geschickte Art die beiden zu charakterisieren: Jules zeigt sich mit seiner kitzelfreien Technik und seiner Bereitschaft, seiner Oma die Füße zu massieren (aber keine Männer), als Pragmatiker – was sich auch im weiteren Verlauf immer wieder bestätigt, denn selbst sein Zugang zu spirituellen Fragen scheint eher rational und pragmatisch zu sein als irgendwie vergeistigt und verklärt: Er hätte erschossen werden müssen, wurde es aber nicht ergo Wunder ergo muss er sein Leben ändern, aber auch nicht für einen großen neuen Lebensentwurf, sondern er lässt es auf sich zukommen, was passiert nach der Lebensänderung. Außerdem erwähnt er so nebenher, dass seine Freundin Vegetarierin ist, was ihn auch mehr oder weniger zu einen macht, obwohl er doch bei einem leckeren Burger nicht nein sagen kann. Außerdem isst er kein Schweinefleisch, nicht aus religiösen oder ethischen Gründen, sondern einfach weil Schweine „filthy“ im Gegensatz zu „dirty“ sind.

Vincent hingegen ist ein Romantiker, ein häufig sehr trotziger und skeptischer zwar, aber ein Romantiker, nichtsdestotrotz: Er ist total fasziniert von den feinen Unterschieden zwischen den USA und Europa, er nimmt das Zerkratzen seines Autos etwas zu ernst, er ist ein Elvis-Mann, er spritzt sich Heroin, die wohl romantisierteste Droge (nicht zuletzt in ebendiesem Film, zumindest wenn er sie nimmt), er liest auf dem Klo Modesty Blaise, er tanzt wie ein Gott, er bläst Mia von ihr ungesehen zum Abschied einen Kuss zu, und er versucht seinen pragmatischen Freund und Kollegen von der Sinnlichkeit von Fußmassagen zu überzeugen.

Vincent Vega ist der Avatar Quentin Tarantinos: Er fährt sein Auto, QT kam für die Dreharbeiten aus Europa (wo er das Buch schrieb) nach L.A. zurück, sie sind beide Elvis-Männer und für Vegas Ansichten zum Thema Fußmassage hatte QT bestimmt keine Schwierigkeiten, sich in den Charakter hineinzuversetzen. Und nicht nur, dass Vega Tarantino am nächsten zu sein scheint, so sehen wir quasi den ganzen Film wie aus seiner Perspektive (nicht im narratologischen Sinne), der ganze Film ist von dem Blick eines Romantikers beseelt.

© Studiocanal

Interessanterweise scheint die Parallelfigur zu Vega/Tarantino in der Gold-Watch-Storyline, in der Vega von Butch getötet wird, eben nicht Butch, sondern dessen französische Freundin Fabienne, die von Maria de Medeiros gespielt wird, die wiederum Anais Nin in „Henry & June“ spielte (June wird von Uma Thurman gespielt) – was deswegen interessant ist, weil QT wohl während seiner Schreibperiode nicht nur pulp fiction las, sondern auch Anais Nin. Kann es sein, dass Anais Nin eine versteckte Inspirationsquelle ist?

Auf jeden Fall ist der Film schon allein stilistisch sinnlicher, als man annehmen sollte. So spielen denn auch Sinnesfreuden nicht nur in dem Fußmassagen-Dialog eine entscheidende Rolle, sondern sind noch öfter Gesprächsthema, nicht nur das, sie werden auch zur Schau gestellt. Der Film ist wie ein Katalog bwz. eine Anthologie, um nicht zu sagen ein Mixtape, der irdischen Freuden. Und wie Hieronymus Boschs Triptychon „Der Garten der Lüste“ zeigt der Film eben auch irdischen Schmerz bzw. stellt auch die Hölle dar.

Es sterben in dem Film acht Menschen, wobei: einer existiert und stirbt nur in Gesprächen (Butchs Boxkampfgegner), und der Tod Zeds findet auch erst nach dem Film statt, aber angeschossen und angedroht wird alles in der insgesamt brutalsten Sequenz des Films (das Höllengemälde sozusagen), in der Marsellus angefahren wird, eine Passantin anschießt (vielleicht das neunte Opfer), verprügelt und vergewaltigt wird. Dann muss man natürlich die erzählte Gewalt gegen Tony Rocky Horror erwähnen (die ihn immerhin sprachbehindert gemacht hat), die grotesken Konsequenzen von Marvins kurzem, sehr plötzlichem Tod und die doch recht unangenehmen Apekte der Geschichte um die goldene Uhr. Dann gibt es noch die zwar glimpflich ausgehende, aber doch recht brutale Erfahrung der Überdosis.

Demgegenüber stehen aber:

– die auffällige Anzahl von Paaren in verschiedenen Stadien ihrer Beziehung – vom ersten Date bis zum domestic bliss, dem ehelichen, häuslichen Frieden.

– auf einem Soundtrack berühmt für den ultracoolen Surfrock sind auffallend viele „romantische“ Songs, deren Texte auch teilweise passgenau sind: Als Vincent Mia zu ihrem Date abholt, legt sie einen Song auf, in dem es darum geht, dass ein junges Mädchen von – ausgerechnet – einem Predigersohn erreicht, verstanden aber auch verführt („…sweet-talkin to me…“) wird. Dann der Twist zu einem Song über eine junge Ehe. Dann tanzt Mia alleine kurz vor der Überdosis zu einem Song über die Frauwerdung eines Mädchens. Und Vincent ist ein Elvis-Mann, was die Möglichkeit eines versteckten romantischen Soundtracks eröffnet („Devil in Disguise“ statt „Son of a preacher man“).

– diese tiefe, auch sinnliche Liebe zur gesprochenen Sprache, in allen Formen: einander im Gespräch kennen lernen, wichtige und unwichtige Themen diskutieren, auch streiten, auch bedrohen und Macht demonstrieren; der Rhythmus, die Melodie, der Flow und die Poesie des zwar stilisierten dennoch alltäglichen Sprachgebrauchs, die (auch spezifisch filmische) Sinnlichkeit des Dialogs.

– es wird in einem Diner Kaffee getrunken und über eine gemeinsame, glückliche Zukunkt gesprochen, und die beiden so offensichtlich Verliebten nennen einander Pumpkin & Honeybunny; die berühmte und viel zitierte Unterhaltung über Marihuana (Drogen jeglicher Art sind bis zur Überdosis positiv konnotiert), Royal mit Käse und diese Neugier eines Reisenden auf die feinen Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern; das Gespräch über die Sinnlichkeit von Fußmassagen, die mit Oralsex (Cunnilingus) verglichen werden, der im weiteren Verlauf auch noch wichtig sein wird; das Reden über und diesmal Essen eines Burger (und das genüßliche Runterspülen mit Sprite); das mysteriöse aber schöne goldene Leuchten aus dem Koffer; eine über 20minütige Sequenz, die in aller Ausführlichkeit im Grunde genommen ein first date ist, auch wenn Vincent die ganze Zeit darauf besteht, dass es kein Date ist: das Eindecken und die Einstimmung mit Heroin, dabei wird ein Gespräch über das wahre Piercen und die Vorzüge des Zungenpiercings beim Fellatio (wieder Oralsex) gehört, das Abholen, Musik wird für Stimmung aufgelegt, zur Einstimmung gekokst und Whiskey getrunken (an dem Vincent erst mal riecht), dann die popkulturelle Romantik die Ikone John Travolta im Jack Rabbit Slim’s durch eine „Wachsfigurenkabinett mit Puls“ schlendern zu sehen mit all den alten Star(lookalike)s, den Postern, der Musik, den Cadillacs… dann lernt man sich kennen, teilt selbstgedrehte Zigaretten und Milchshake miteinander, trinkt Vanille-Coke, isst ein Douglas-Sirk-Steak (Sirk ist nicht gerade für Gangsterfilme oder Exploitation bekannt) und Durward-Kirby-Burger (Kirby war eine TV-Persönlichkeit, die aber nicht für harte Krimis oder Western oder so bekannt ist), schweigt gemeinsam, kokst und dann „the moment you’ve all been waiting for“ (in einem brutalen, schwarzhumorigen Genrepastiche): ein Tanz, dann wird beim Eintreten ins Zuhause getangot, dann Trinken, Rauchen, Musik und alleine tanzen (sie), während er auf dem Klo eine moralische Krise durcharbeitet, weil es doch offensichtlich heftigst knistert zwischen den beiden… nach durchstandener Überdosis erzählt sie ihm noch einen Witz über Tomatenketchup, den sie ihm vorher nicht erzählen wollte, und als sie dann wieder ins Haus geht, der Kuss, den nur der Filmzuschauer sieht…; im weiteren Verlauf des Films wird bei aller Gewalt immer noch geflirtet, gegessen, getrunken, über Essen und Trinken gesprochen, über Eichenmobiliar geschwärmt, über Sinnlichkeit gesprochen, geküsst, Cunnilingus gemacht (mit Konzentration der Kamera auf das beglückte Gesicht der Frau) und Reziprozität versprochen, ausgiebig Zähne geputzt und geduscht, und einander Kosenamen gegeben und geneckt und gekabbelt.

In „Reservoir Dogs“ ist ein Undercover-Cop, der den harten Gangster spielen muss, der zentrale Sympathieträger. In „Kill Bill“ interpretiert Bill Superman-Comics derart, dass die doppelte Identität als Clark Kent die eigentliche Verkleidung ist, Supermans Kommentar auf die Menschheit. Vielleicht ist der Satz, den Jules zum Abschluss des Fußmassagendialogs spricht, ein Schlüsselsatz: „Let´s get into character.“ All dieser Gangsterchic, die Coolness, die Gewalt, der schwarze Humor, die Anleihen bei den härteren Stoffen der Pulpkultur sind nur Verkleidung, das äußere Erscheinungsbild – im (großen, wild pochenden) Herzen ist „Pulp Fiction“ eine romantic comedy. Eigentlich geht es um Liebe, Sinnlichkeit, Freundschaft, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und die großen und kleinen Freuden und Gelüste des Alltags, im speziellen die verschiedenen (nicht nur sexuellen oder romantischen) Formen der oral pleasure (im weitesten Sinne: also reden, essen, trinken, rauchen, küssen und natürlich Oralverkehr). Romance novels sind ja auch ein wichtiger Bestandteil der Pulpliteratur. Und lovers on the run/lam ein beliebtes Subgenre des Crimemovies – eines, das Tarantinos Filmographie bis „Jackie Brown“ entscheidend prägt (siehe auch „True Romance“ und „Natural Born Killers“). Der Sprung von PF zu JB ist gar nicht so groß, da ist die Kluft zwischen RD und PF größer (ganz zu schweigen von der Kluft zwischen RD und dem restlichen 90er-Jahre-Werk).

Komödien können noch so brutal und düster und konfliktreich sein, am Ende muss sich alles in Wohlgefallen auflösen, die Shakespeare-Titel „All’s well that ends well“ und „Much ado about nothing“ sind Programm. So ist das ja auch mit den einzelnen Geschichten, die in PF erzählt werden. Und damit das Herz des Films – Vincent Vega – nicht tragisch endet, wird die Struktur dahingehend geändert, dass der Film an den Anfang zurückkehrt und ein inzwischen veränderter Jules ein Blutbad im Diner verhindert und nicht nur sein Leben potentiell ändert. In den letzten paar Minuten des Films wird eine Ehe gerettet, es bildet sich ein neues Pärchen (Wolf und die Tochter des Schrottplatzbesitzers), ein kleinkriminelles Pärchen wird gerettet und geht festumschlungen in eine ungewisse aber hoffnungsvolle Zukunft – und der Zucker obendrauf: Vincent Vega lebt noch mal und kann mit seinem Freund Jules in einen besseren Morgen gehen.

Hier gibt es eine weitere Kritik zum Film.