Ulrich Seidls neuer Film „Paradies: Liebe“, der erste Teil einer Trilogie, kommt am 3. Januar 2013 in die deutschen Kinos. Anlass für Andreas Thomas, ein Telefongespräch mit dem großen österreichischen Pessimisten zu wagen.

Andreas Thomas: Guten Tag, Herr Seidl. Kennen Sie die Filmzentrale bzw. Filmgazette eigentlich, für die ich schreibe und arbeite?

Ulrich Seidl: ZENTRALE?

Filmzentrale.

Nein, ich glaub‘ nicht! Im Moment kein Begriff …

Also, die Filmzentrale ist ein Internet-Filmmagazin, ein deutsches, …

Ja?

… und wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Filmkritiken zu sammeln, aus allen möglichen Bereichen, also aus vielen Zeitschriften, aus dem Internet, zum Teil schreiben wir selber. Also, da findet man eine ziemlich große Bandbreite von Filmkritiken. Aber das nur so als Erläuterung, Sie können ja mal reingucken, wenn sie möchten.

Findet man unter „Filmzentrale“, nicht?

Ja, genau, mhh. – So!

Was wollen Sie?

Ja, ich hab ein paar Fragen vorbereitet, die sich eigentlich eher um biografische Sachen drehen. Zum Beispiel habe ich erfahren, dass Sie aus einer streng religiösen Familie stammen, und Sie sollten auch mal Priester werden. Wie katholisch war denn Ihre Erziehung, und wie katholisch waren und sind Sie eigentlich noch heute?

Also, meine Erziehung war sehr katholisch, wie gesagt, und davon bin ich auch geprägt, also „streng katholische Familie“, glaub ich, sagt ja schon etwas. Darüber hinaus war ich natürlich dann Ministrant, war auch in katholischen Internatsschulen, und hab dann da meine Gymnasialzeit verbracht. Das war bei den Jesuiten und das war bei den Schul-Brüdern, ja …

Würden Sie im weitesten Sinne sagen, dass Ihre Entscheidung, oder auch Ihre Art, Filme zu machen, von Ihrem christlichen Denken, oder so ähnlich, beeinflusst worden ist?

Naja, bei mir war ja das so: Ich hab sozusagen gegen mein Elternhaus und gegen die Kirche und auch gegen das Internat und letztendlich überhaupt gegen die Autorität rebelliert, und hab mich daran auch sozusagen gestärkt, ja? Also, mir ist es darum gegangen, diese Art von Verlogenheit und auch Oberflächlichkeit – also man muss ja da unterscheiden: Das eine ist das christliche Gedankengut, das andere ist, was die Kirche oder was die Schule daraus macht und gemacht hat. Und das passt ja in vielerlei Hinsicht nicht zusammen. Also, ich finde, ich bin sicher so geprägt, auf der einen Seite von einem urchristlichen Gedankengut der Solidarität – das habe ich aber genauso gefunden in einem eigentlich kommunistischen Gedankengut.

Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, auch der Kommunismus sei in seiner ideologischen Ausrichtung wieder eine Art apokalyptischer Glaube, der auch christliche Züge trägt …

Ja, ich glaube, da gibt’s gewisse Gemeinsamkeiten, also der Gedanke der Solidarität oder „gleiches Recht für alle“ oder solche Dinge, Umverteilung …

Dieser christliche Grundgedanke kommt ja als Thema in Ihren Filmen immer wieder vor …

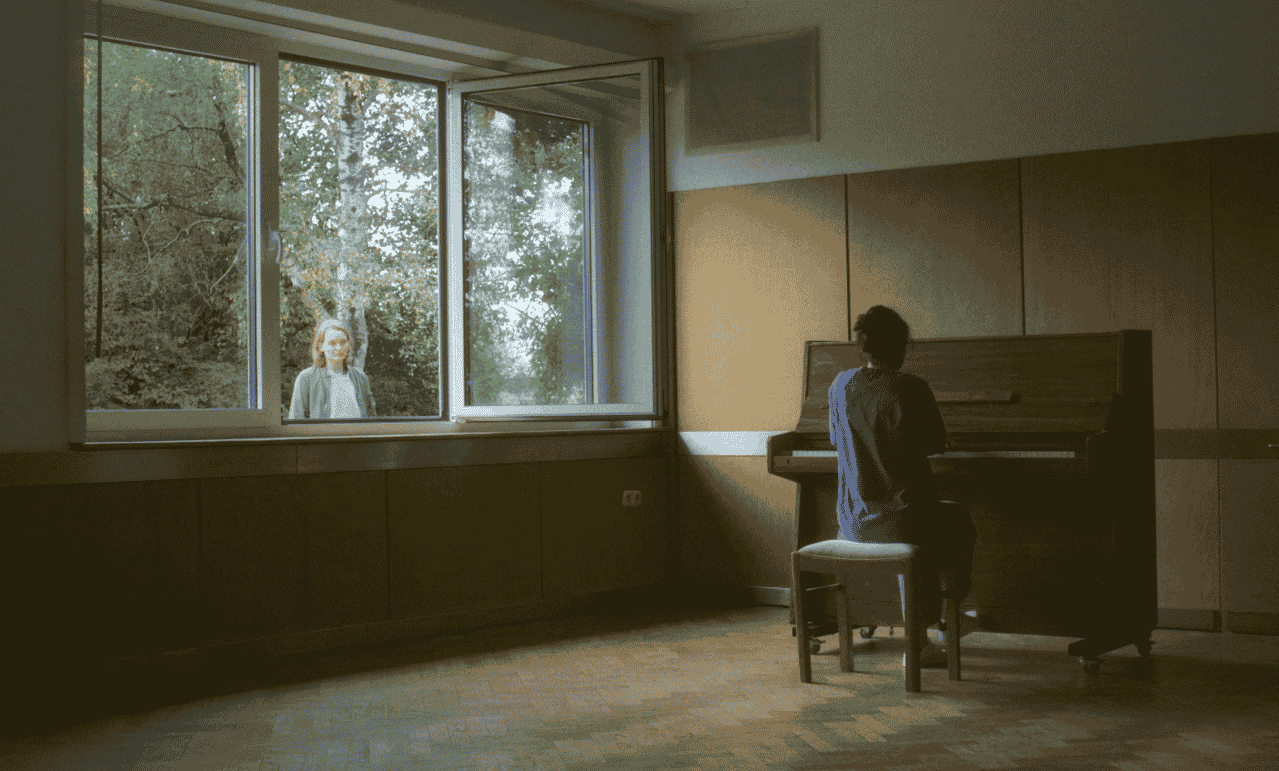

Das weiß ich nicht, was sozusagen mein Thema ist, mein großes Thema ist wahrscheinlich die Vereinsamung, die Einsamkeit des Menschen, die Entwürdigung. Also die ganzen subtilen Szenen, um die es in meinen Filmen geht, um Unterdrückung, um Ausbeutung, um Machtverhältnisse, die ja oft auch auf sexuellem Weg ausgetragen werden. Letztendlich geht es um die Würde des Menschen, es geht um die gegenseitige Ausnutzung und Unterdrückung, die überall so stark vertreten ist.

Bei manchen Ihrer Filme hat man den Eindruck, dass es nur das gibt, also wenn ich zum Beispiel „Hundstage“ nehme. Da kommen die Leute ja eigentlich nicht raus, die sind ja eigentlich völlig gefangen in dieser Verstrickung der Einsamkeit und Unterdrückung und Entwürdigung. Werner Herzog hat ja mal über Ihre Filme gesagt, das wäre ein Blick in die Hölle, und es kommt einem fast so vor, als würden Sie konsequent nur das Gegenteil vom Paradiesischen zeigen, als wäre Gott wirklich weggelaufen aus dieser Welt oder wäre schon lange gestorben …

Darauf kann ich Ihnen eines sagen: Erstens einmal bin ich davon überzeugt, dass die Wirklichkeit noch viel ärger ist, als es je ein Film überhaupt zeigen kann. Alles, was ich im Film zeig‘, ist, glaub ich, auch abgeschwächt oder nur ein Teil der Wirklichkeit. Das ist das Eine, was ich drauf sagen will, das andere ist: Warum ich so was zeige, ist ja, weil ich sozusagen dem Zuschauer einen Spiegel vorhalte, damit man sich die Dinge bewusst macht, man ist ja auch ein Teil von dem, was man hier auf der Leinwand sieht, als Zuschauer. Und der Ansatz ist ja immer nach Veränderung und … Würde des Menschen. Es geht nicht darum, auf etwas zu beharren: „Es ist ja alles so fürchterlich!“, sondern man zeigt das Fürchterliche, wenn Sie so wollen, damit es weniger fürchterlich wird. Sonst würd‘ man das ja gar nicht machen.

Genau. Sonst kann man das ja gleich verschweigen …

… bleiben lassen

Und dann fördert man es ja eigentlich eher, wenn man es nicht benennt …

Ja.

Trotzdem, als ich „Hundstage“ vor zehn Jahren zum ersten Mal sah, hatte ich damals spontan geschrieben, da hätte man das Bedürfnis zu beten. Ich muss dazu über mich sagen, ich habe zwar ein christliches Elternhaus, mein Vater war Pastor, aber ich habe mich auch radikal davon abgewandt, also ich bin auch sehr kritisch mit der Kirche, und habe auch einige Phasen durchgemacht, um mich davon zu emanzipieren – aber trotzdem kam mir nach dem Sehen von „Hundstage“ die Idee: „Entweder verzweifeln oder beten“ – da hatte ich die Assoziation: Das ist eine von Gott verlassene Welt, und da gibt es gar keine Möglichkeit, rauszukommen … Und das widerspricht vielleicht doch Ihrer Idee, die Sie da eben formuliert haben, die besagt, okay, wenn man es zeigt, dann kann man es auch verändern. Ich hatte gerade bei dem Film den Eindruck, dass es gar nicht veränderbar ist, es sei denn, ein Gott schreitet ein.

Ja, das mag bei Ihnen so sein, oder gewesen sein, das ist bei jedem auch anders, nicht? Ich seh‘ es eben anders, aber selbst wenn Sie beten, dann gibt es ja auch Hoffnung.

Wobei ich das nicht machen würde …

Ich weiß schon, wie’s gemeint ist. Aber Sie verstehen: Das kann nicht sein, dass man solche Filme macht, um irgendwas zu bestätigen, was fürchterlich ist, sondern man zeigt das Fürchterliche, damit man irgendwie Wege sucht, es zu verändern. Also den Pessimismus, der mir ja oft vorgehalten wird, den finde ich ja erstens a priori überhaupt nicht abwertend, weil genauso könnte ich den Optimismus abwerten, weil der Optimismus beschönigt alles. Und den Pessimismus empfinde ich, in dem Sinn, dass man ja was anderes sucht, eigentlich als den richtigen Ansatz. Wenn man wachen Auges und Geistes durch die Welt geht, ist Optimismus ja nicht wirklich möglich, nicht?

Das ist wirklich richtig, ja! – Eine Frage habe ich auch in Bezug auf Ihr Land, also Österreich. Es ist ja ziemlich auffallend, dass gerade aus Österreich viele Leute kommen, die, ähnlich wie Sie, als Pessimist bezeichnet werden, Elfriede Jelinek, zum Beispiel, oder Thomas Bernhard oder auch Michael Haneke, das sind ja alles Leute, Sie inbegriffen natürlich, die erzählen sehr krasse Sachen oder sie machen sehr krasse Filme, zeigen ganz schlimme Verhältnisse. Warum kommt das alles aus Österreich, warum kommt so was nicht z.B. aus Deutschland, was würden Sie sagen?

Ja, also ich weiß nicht, warum es keine deutschen Filmemacher gibt, die Ähnliches tun. Klar ist einmal, dass das, was wir zeigen, also dieser unbarmherzige Blick oder diese harte Kritik an dem Land, – also, das könnte man in jedem Land tun!

Meinen Sie wirklich, ja?

Mein‘ ich wirklich. Ich könnte meine Filme auch in jedem westlichen Land drehen, weil es die Problematik, die Themen überall in der Welt gibt. Also wenn ich von Einsamkeit rede, rede ich von der Einsamkeit des westlichen Menschen …

Aber es geht um den westlichen Menschen hauptsächlich, ja?

Auf jeden Fall – ja!

Da hätten wir dann ja diese Brücke zu Kenia, zu Ihrem neuen Film, „Paradies: Liebe“, …

Aber da geht‘s ja auch um den westlichen Menschen, klar, nicht nur, aber eigentlich ja: Wir gehen hinunter. Die Hauptfigur ist eine Frau aus Österreich. Aber um auf Ihre Frage einzugehen: Warum kommen diese Filme aus Österreich? Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt ja zum Beispiel auch in der bildenden Kunst seit den fünfziger Jahren diesen Wiener Aktionismus, – wir leben ja quasi seit Jahrhunderten,- die Habsburger Zeit war ja auch so ein Obrigkeitsstaat. Wenn man jemand sehr lange unterdrückt, dann wehrt sich die Kunst dagegen, auch schonungslos. Das ist das Eine, das Andere, die jüngste Vergangenheit, haben wir ja quasi jahrzehntelang nicht aufgearbeitet, nicht? Wir wurden ja aufgezogen in dem Glauben, Österreich war ein Opfer des Nationalsozialismus. Wir waren von Anfang an Täter, nicht? Das wurde immer versteckt und unter den Teppich gekehrt, und das ist dann in der Kunst ein Ventil, dass man sich dagegen wehrt, gegen dieses Unterdrücken, nicht? – Das kann man natürlich nicht sicher sagen, das kann nur so eine Hypothese sein. – Ich kann’s nicht, und ich gehöre ja auch keiner Gruppe an, ich bin ja auch ein Einzelgänger, so wie der Haneke auch ein Einzelgänger ist. Mein Ansatz, Filme zu machen – ich hab mit der Fotografie begonnen – war auch immer, Wahrheiten aufzuzeigen, was Wahres zu zeigen, was hervorzuholen, bewusst zu machen.

Sie haben also angefangen eher mit einem künstlerischen Aspekt, mit der Fotografie, mit dem Bild?

Ja, mit der Malerei war das Interesse da, mit der Fotografie. Ich habe ja sehr lange gebraucht, habe sehr spät mit den Filmen angefangen, bin spät auf die Filmschule gegangen – ich war schon sechsundzwanzig -, weil ich mir das selbst zu wenig zugetraut habe. Das hat wiederum mit meinem Elternhaus zu tun, weil ein künstlerischer Beruf nicht in Frage gekommen wäre. Ich hab für mich selber ein bisschen gebraucht, bis ich dann diesen Entschluss gefasst hab. Auf der anderen Seite war das auch sehr gut, weil ich halt in dieser Zeit ja nicht nur studiert hab‘, sondern sehr viel gearbeitet hab‘ in verschiedensten Betrieben undsoweiter und ich find das eine sehr tolle Lebensschulung, zu arbeiten, Arbeiter zu sein. Also ich hab‘ in Fabriken gearbeitet, als Chauffeur, ich hab‘ unterschiedlichste Dinge gemacht, was damals möglich war … Quasi am Ende der Woche das Geld ausbezahlt zu bekommen, das find ich – GANZ RICHTIG! Zu wissen, wie es dem Arbeiter geht. Insofern war ich schon etwas reifer, wie ich angefangen habe auf der Filmschule und bin dann auch nach zwei Jahren weggegangen, weil ich nicht damit einverstanden war, dass man von mir dort einfach die Erfüllung eines Lehrplans erwartet. Ich finde, dass man auf einer Filmschule, von Seiten des Lehrkörpers her versuchen muss, die Talente der verschiedensten Studenten zu fördern und zu entwickeln. Ich hab nur zwei Filme gemacht auf der Filmschule, schon der zweite war ein Skandal. Es wurde von der Filmakademie behauptet, dieser Film schade dem Ansehen der Wiener Filmakademie. Sie haben den Film quasi eingezogen, aber das Urheberrecht war beim Studenten, das „Materialrecht“ war bei der Universität. Ich konnte mir also mit eigenem Geld Filmkopien ziehen lassen, was ich auch gemacht hab, um den Film weiter zu vertreiben …

Aber Sie hatten auch das Geld?

Das hab‘ ich mir damals ausgeborgt. Also es war eh nur eine Filmkopie, die ich dann hab‘ zirkulieren lassen.

War das dann eigentlich schon Ihre Abschlussarbeit?

Ich hab‘ keine gemacht. Die Wiener Filmschule dauert fünf Jahre.

Und seitdem sind Sie selbstständig gewesen?

Ja, ich hab dann versucht, mit Eigenmitteln, in Eigenproduktion, also „frei“, einen Film zu machen, bin aber dann nach einer bestimmten Produktionszeit ohne Mittel hängen geblieben, und der Film wurde auch nicht fertig gestellt. Ich hab‘ dann sieben Jahre lang gebraucht, um meinen ersten Kinofilm finanzieren zu können. Das war ganz schrecklich. Seit dem ersten Kinofilm sind meine Filme aber immer erfolgreich gewesen, und dadurch konnte ich immer jeden Film machen, den ich machen wollte.

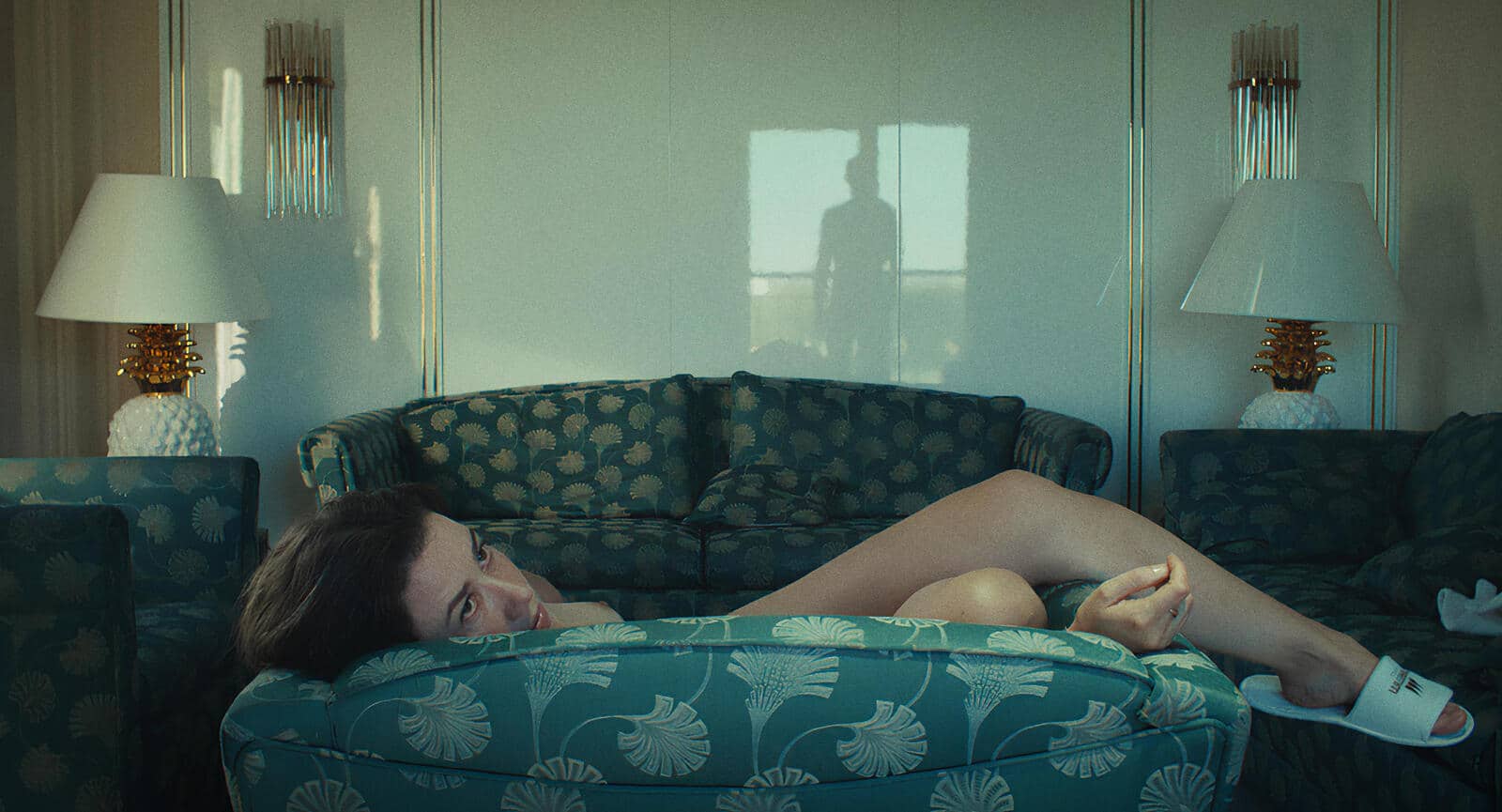

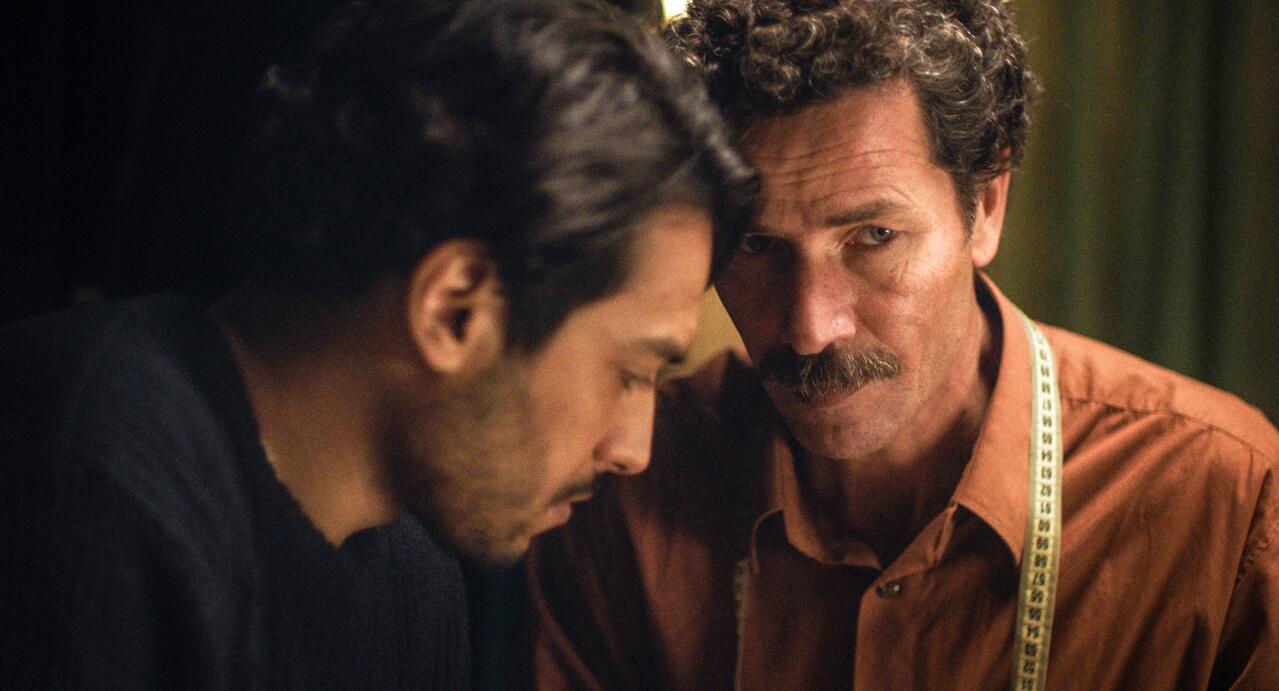

Nochmal eine Frage zu Ihrem letzten Film „Paradies: Liebe“. Wenn man sich die früheren Filme anguckt, wirken die noch auf eine Art unerbittlicher, da habe ich den Eindruck, Sie wollen noch genauer in das Schwarze, in das Dunkle gucken, um das zu konfrontieren, und bei den letzten Filmen, also zum Beispiel auch bei „Paradies: Liebe“, da gibt es ja Momente, die sind fast heiter. Also wenn die Frauen da zum Beispiel feiern mit diesem schwarzen Jungen am Schluss, können die ja auch über sich selber lachen. Die sind ja nicht ganz so rettungslos verloren in ihrer Einsamkeit, sondern sie kommunizieren ja auch darüber und können auf eine Art eine Distanz herstellen auch zu ihrem Leiden. Sie leiden natürlich schon – aber das ist ein Aspekt, den ich in den früheren Filmen nicht gefunden habe. Ich habe den Eindruck, das verändert sich so ein bisschen in Ihren Filmen. Sehen Sie das auch so?

Nein, ich seh‘ das nicht so. Also, in meinen Filmen hat es immer auch Humor gegeben, immer. Mal mehr, mal weniger, aber eigentlich war der immer vorhanden. Und ich glaube einfach, dass das Thema und die Anlage und der Schauplatz, wo dieser Film „Paradies: Liebe“ spielt, einfach populärer ist, oder einfach mehr Raum lässt. Das ist halt was anderes, als wenn man bei „Import Export“ (lacht) in der Geriatrie oder in der Ukraine im Schnee steckt. Es geht ja viel um Liebe, um Nacktheit, um Körperlichkeit, ich glaube, es liegt ein bisschen daran.

Obwohl es natürlich auch um Demütigung geht …

Natürlich: Um Sexismus, um Rassismus, um Kolonialismus, olles!

Um beiderseitige Demütigung übrigens auch … Die Frau wird ja auch regelmäßig gedemütigt, wenn sie sich dieser Situation aussetzt. Therese heißt sie, nicht?

Ja, ja.

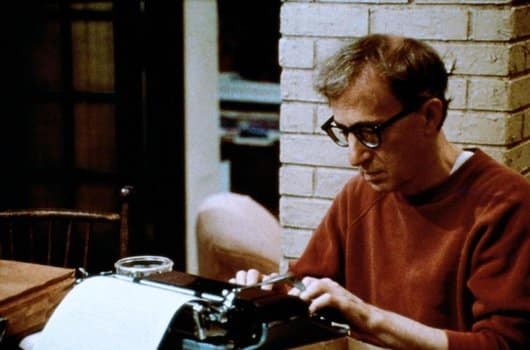

Nun noch eine ganz andere, allgemeinere Frage: Gibt es irgendwelche Filme oder Filmregisseure, die Sie beeinflusst haben?

Natürlich, wie ich angefangen habe, Filme zu machen, also bevor ich auf die Filmschule gegangen bin, hat es natürlich Regisseure gegeben, die mir sehr nahe waren, die mich in ihren Bann gezogen haben. Das betrifft aber sozusagen nicht mehr meine heutige Arbeit, ja?

Aha!

Das war einmal, da könnt ich ein paar nennen. Da ist zum Beispiel der Pasolini für mich wichtig, auch der Buñuel, auch der Erich von Stroheim, Jean Eustache, auch Tarkovskij, John Cassavetes natürlich …

Also, ich seh da schon noch Verbindungen, das bleibt ja nicht ganz aus …

Ja, natürlich. Werner Herzog auch. Um ein paar jetzt zu nennen …

Haben Sie vielleicht eine Idee, welches Ihr absoluter Lieblingsfilm ist?

Nein, das hab‘ ich nicht. Mit Lieblingsfilmen tu ich mich schwer.

Das könnte ich wahrscheinlich auch selber nicht, ist vielleicht auch eine doofe Frage …

Ja …

Dann wollte ich Ihnen noch nachträglich gratulieren, sie hatten vor etwa zehn Tagen Ihren 60. Geburtstag, oder?

Danke vielmals!

Und Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute!

Ihnen auch alles Gute!