Ulu Brauns Kurzfilm „Das Glitzern im Barbieblut“ lief 2021 auf der Berlinale. Darin geht es um das Erwachsenwerden in einer von konsumistischen Zeichen und Illusionen durchsetzen Welt. Im Interview spricht der Regisseur über seinen Schaffensprozess, die Arbeit an der Schnittstelle von Bildender Kunst und Film, die deutschen Filmhochschulen und die Filmförderung.

* * *

Ricardo Brunn: Ihr Schaffen speist sich aus verschiedenen Richtungen, verbindet unterschiedliche Techniken und Stile miteinander. Arbeiten Sie konzeptuell oder ist die Arbeit an einem Werk eher ein Prozess?

Ulu Braun: Das ist immer ein Prozess, der zwar manchmal mit einem Konzept beginnt, ich bin aber ein schlechter Konzeptkünstler. (lacht) Ich halte meine eigenen Konzepte nicht durch. Das heißt, ein Drehbuch wie beschrieben umzusetzen fühlt sich für mich viel zu sehr nach einem Abarbeiten an. Ich würde dann bloß versuchen dem Drehbuch gerecht zu werden und das macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe den Drang zu forschen und etwas zu tun, was ich selbst noch nicht kann. Ich will nach etwas suchen, was ich noch nicht kenne, was vielleicht auch noch gar nicht da ist.

Was war das Konzept – insofern es eines gab – bei „Das Glitzern im Barbieblut“ und was ist im Verlauf der Arbeit noch hinzugekommen oder vielleicht weggefallen?

Der Ausgangspunkt war, dass ich bei Dreharbeiten festgestellt habe, dass ich mich häufig nur dem Sujet – zum Beispiel Vögeln oder Architektur – gewidmet habe, aber nicht mehr offen war für das, was mir in dieser Umgebung sonst noch widerfahren ist. Da konnte sich direkt neben mir eine wunderbare Szene ereignen, aber ich konnte das nicht drehen, weil ich ans Drehbuch oder mein Konzept gebunden war. Und jetzt war das Konzept einmal nur für solche Momente offen zu sein. Ein Beobachter im Alltag zu sein und wie ein Jäger nach Magie im Alltag zu suchen und auch die Bedeutungsebene dahinter offenzulegen. Also, sich die Frage zu stellen, was eine Situation denn so interessant macht? Manchmal beinhalten diese Momente ja schon eine Collage und somit Spannung. Da steht in den Beobachtungen selbst schon Armut neben Reichtum, Schönes neben Hässlichem. Das Versprechen einer Werbung im Hintergrund trifft auf die ernüchternde Realität im Vordergrund. All das habe ich versucht einzufangen, um dann aus diesen Aufnahmen noch einmal etwas zu flechten, das noch stärker auf die Vorgänge in unserer Welt verweist.

War die Familie das Grundgerüst, in die Sie Ihre Beobachtungen einbetten konnten oder kam sie später dazu?

Das kam später hinzu, mit der Frage, wer das Ganze eigentlich beobachtet. Da war ja zunächst einmal ich mit meiner Kamera, der sich für all diese kleinen Momente interessiert hat. In der Montage wurde es dann offensichtlich, dass ich den oder die Beobachter thematisieren muss. Ich wollte selbst diese Position nicht einnehmen und habe dann über mögliche Charaktere nachgedacht. Daraus entstand das Voice Over, weil das Erlebte, so meine Überlegung, auch noch einmal besprochen werden könnte, um auch hier noch eine weitere Erzählebene, eine weitere Verflechtung herzustellen. Und dann bin ich auf die Schauspielerin Gina Lisa Maiwald mit ihrer Tochter gestoßen, aus denen sich diese junge Familie im Film entwickelt hat. Auch hier ist ja interessant, dass sich Realität und Fiktion vermischen, denn die beiden sind ja wirklich Mutter und Tochter. Das ist diese Gratwanderung zwischen Dokumentarischem und Fiktion oder vielmehr eine Fiktionalisierung der Realität.

Deshalb ergibt sich manchmal eine Form von Erzählung, weil die Kamera der Familie zwar folgt oder zu ihr gehören scheint, es sich dann aber wieder darstellt, als führe sie ein Eigenleben. Ohne jede physikalische Grenze bewegt sie sich durch die Welt, gleitet mal sanft über den Boden, fliegt und schwebt und schaut von außen auf alles herab, wodurch sich das Gefühl von Wirklichkeit ein wenig auflöst.

Genau, deswegen haben wir das auch eingebaut, wie die Tochter die Kamerasituation zu Beginn selbst anspricht mit dieser Fähigkeit der magischen Kamera alles aufzunehmen, was interessant ist. Und es wird da ja nicht klar, ob das jetzt eine Fantasie oder ein Wunsch von ihr ist, ob die Kamera alles selbst aufnimmt oder die Tochter. So bleibt die Kamera ein schwebendes Bindeglied zwischen Familie der Welt drumherum.

Sie sammeln sehr viele Momente und auch in Ihren anderen Arbeiten nutzen Sie die Collagetechnik. Wie geht es Ihnen mit der Bilderflut und den Möglichkeiten alles immer aufzunehmen? Ist das sein Segen, weil Sie daraus schöpfen können?

Einerseits schon. In der Frühphase habe ich sehr viel aus dem Fernsehen aufgenommen, aber in der Überdosis führt es zu Überforderung und Wahllosigkeit und dann ist es gut sich wieder zu reduzieren. Mir hilft es vor allem, intuitiv zu sein. Ich habe ein großes Archiv und kann im Prozess wie ein Maler von der Palette und aus unterschiedlichen Materialien wählen. Deswegen wollte ich den ganzen technischen Apparat auch unbedingt selbst beherrschen, um alles selbst machen zu können, um das einerseits so intuitiv wie möglich zu gestalten und andererseits auch argumentieren zu können, es mit einer bestimmten Technik eben nicht zu machen. Einen Film auf eine bestimmte Art zu machen wird dann zu einer ganz bewussten Entscheidung, weil ich zum Beispiel mit Compositing nicht arbeite weil ich es nicht kann, sondern weil ich es kann, der Film aber eine andere Form erzwingt. Und das sehe ich als große Chance für mich in meiner künstlerischen Arbeit. Dann kann ich mich auch auf eine Entdeckungsreise begeben, auf der dann eben Dinge passieren, die mit dem Irrationalen zu tun haben. Man muss aber auch fähig sein, die Entdeckungen festzuhalten und damit wiederum etwas zu machen, es kontextualisieren und so weiter. Das ist dann natürlich auch immer mit Scheitern verbunden. (lacht)

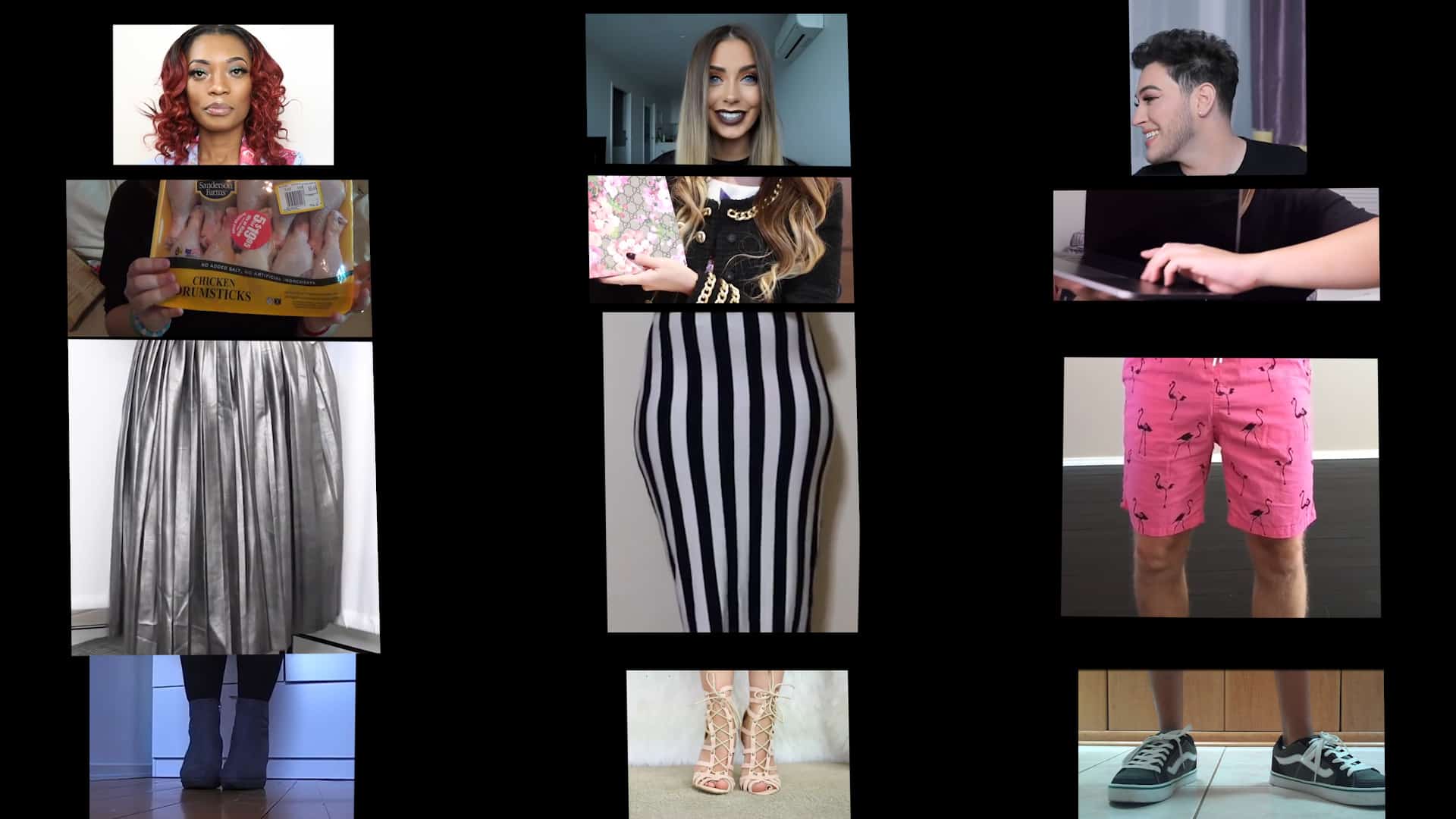

In „Das Glitzern im Barbieblut“ erforschen Sie auf einer Ebene die Welt der Konsumzeichen. Was fasziniert Sie an diesen?

Die Alltäglichkeit. Sie umgeben uns permanent, aber was steckt dahinter? Was steckt hinter dem schönen, golden glänzendem Plastikgefäß, in dem sich Kakaobohnen befinden. Diese Sachen sind Trägermaterialien von sehr ernsten Zusammenhängen, in denen wir alle uns bewegen. Sie erzählen von Chance und Zufall im Leben: Wo werde ich geboren? Bin ich arm, bin ich reich?

All diese Symbole haben mich an meine eigene Kindheit erinnert. Als 1989 die Mauer fiel und genau diese Symbole und Logos – Mercedesstern, der Nike-Schweif – in den Osten schwappten, habe ich diese auf A3-Papier in akribischster Kleinarbeit gezeichnet und koloriert. Und in der Schule haben mich Freunde dann gebeten das auch für sie zu machen, bis wir alle über unseren Betten diese handgemalten Bilder konsumistischer Symbole hängen hatten. Und erst in deinem Film wurde mir wieder bewusst, wie sehr diese Zeichen unsere Welt strukturieren, wie sehr sie eine Erzählung schaffen, hinter die ich gar nicht schauen kann, weil ich sie ja lebe.

Sie erzählen von wirtschaftlichen und politischen Systemen. Ich bin eigentlich apolitisch als Filmemacher. Also, ich will das nicht offensiv einbringen, aber alles kreist sich im Alltag ja um diese Kräfte, also bin ich doch wieder politisch. (lacht) Ich will die Dinge die Objekte einfach zeigen und verhandeln. Diese ganze Hässlichkeit der Dinge. Ich spüre da einen großen Hass in mir und diesen versuche ich filmisch zu bearbeiten. Deswegen tauchen im Film diese Symbole auf, die dort magisch verdichtet werden. Der Alltag wird ja auch aufgrund der Digitalisierung und den Sozialen Medien immer gefüllter, dichter an Werbung und all diesen Einflüssen. Ich werde nicht gefragt, ob ich das alles sehen will oder nicht. Für mich ist das leider ein fester Bestandteil der Realität. Ich kann das deshalb als Künstler auch nicht ausblenden.

Dieses „Fantasyland“, das dadurch entsteht, verhandeln Sie auch, indem Sie in den Gärten der Welt gedreht haben. Wie haben Sie diesen Ort wahrgenommen?

Ich muss dazusagen, dass das schon auch mit Corona zu tun hatte. Es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten, irgendwo hin zu reisen. Aber ich mag solche Orte, die faszinieren mich, weil es designte Orte sind, die ein Freiheitsversprechen in sich bergen. In Parks darfst du grillen und halbnackt herumlaufen. All diese Dinge, bei denen man sonst so gezügelt wird in der Stadt, die kann man – zumindest im Ansatz – im Park ausleben. Im Park zu singen ist was anderes als in der U-Bahn oder mitten auf der Straße zu singen. Das Versprechen durchatmen zu können. Das ist schön und zugleich auch traurig, weil das alles natürlich auch begrenzt ist. Ich kann damit im Film sehr gut spielen. Ich habe es eingesetzt um bewusst einen anderen Ort vorzugeben, weil es einfach funktioniert. Und weil es um einen artifiziellen Lebensraum geht, in dem die Figuren sich bewegen. In den Gärten der Welt ist natürlich noch einmal zusätzlich spannend, wie andere Kulturen aus der Perspektive der eigenen Kultur präsentiert werden, was manchmal auch tragikomische Züge annimmt.

Ich war dort vor einer Weile mit meinen Kindern und das war sehr lustig, weil wir auch diese von Ihnen beschriebene Situation vorgefunden haben. Da wird die schöne Hülle einer Welt und vermeintlich Kultur präsentiert, aber 5 Meter weiter bricht das alles in sich zusammen, weil man den Rahmen wieder verlässt. Wir haben dort natürlich auch „Urlaubsfotos“ gemacht, so nach dem Motto: „Schaut mal, wir sind in Marokko.“ Und daheim sehe ich dann am Computer, dass alle, die jemals in den Gärten der Welt waren, genau das gleiche gedacht und getan haben.

Ja, ist ja auch irgendwie verständlich. Ihr macht da für den Moment so eine mentale Reise. Das ist ja auch ein filmisches Grundprinzip, dieses Vorgaukeln. Und dort sieht es eben aus wie ein Hollywood-Filmset. Und ihr hattet ja trotzdem ein Erlebnis. (lacht)

Das stimmt. Und an dieser Grenze bewegt sich Ihr Film ja auch sehr stark. Man fragt sich die ganze Zeit, wo die Fiktion endet und das Dokument beginnt. Und gleichzeitig ist das Werk auch in der Auswertungsform an der Grenze, weil es als Film im Kino, aber auch im Ausstellungskontext funktionieren kann. Denken Sie diese Auswertungssituation im Schaffensprozess mit?

Es gab Zeiten, da habe ich das tatsächlich versucht. Da dachte ich, ich hätte ein Projekt, das eignet sich für den Kinoraum und nach der Fertigstellung war das Gegenteil der Fall. Was als Kunstprojekt gedacht war, lief plötzlich doch auf Filmfestivals und umgekehrt. Ich habe das dann aufgegeben, habe aber gemerkt, wie viel mir an dieser Vorführsituation des Kinos liegt, denn sie ist so unverzeihlich. Du kannst dir da einfach keine Fehler erlauben, während das in der Bildenden Kunst ziemlich egal ist. Da schauen die Leute ein paar Minuten des Werkes und gehen dann weiter. Im Kino hingehen ist eine andere Konzentration und es entsteht eine Spannung während der Vorführung. Dem standzuhalten, das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Und irgendwann hat sich für mich dann ergeben, dass ich gern hätte, das meine Arbeiten in beiden Kontexten stattfinden und sich in beiden Umfeldern bewähren.

Beeinflussen sich die Sphären, wenn man sie einmal gegenüberstellt, in ökonomischer Hinsicht? Also, wird ein Filmfestival vielleicht auf eine Arbeit von Ihnen aufmerksam, weil es in einer Ausstellung lief und dort Erfolg hatte?

Nein, das ist eher hinderlich. Ein Erfolg in der Bildenden Kunst ist in der Filmwelt eher kontraproduktiv und umgekehrt gilt das auch. Und das müsste man wirklich einmal untersuchen, denn das erzählt sehr viel über die Strukturen, Sichtweisen und die unterschiedlichen Ansätze. Ich hatte irgendwann einfach Glück, dass meine Arbeiten plötzlich in der Filmwelt wertgeschätzt wurden.

Was hat das für Sie verändert?

Es gab kleine Förderungen, mit denen ich weitere Filme drehen konnte. 20.000 Euro Budget ist für einen Kurzfilm ja schon recht gut. Aus der Perspektive der Bildenden Kunst ist dieses Budget geradezu Wahnsinn. (lacht) Auch allgemein gesehen: 50.000 Euro für die Schaffung eines Werkes zu bekommen wäre als bildender Künstler unvorstellbar. Beim Film sind das Peanuts. Die lachen sich alle schlapp, wenn du da mit 50.000 Euro einen Langfilm machen willst. Obwohl ich darin ja gerade eine große Chance sehe und das versteht in der Filmwelt auch noch keiner so richtig. Stattdessen dieses Geheule, dass man mit 600.000 Euro nicht drehen könne, weil man 800.000 Euro braucht. Diese „Jämmerlichkeit“ des Apparates wird einem erst aus einer anderen Perspektive bewusst. Das ist ein veraltetes Konstrukt, das in der Zukunft keinen Bestand haben wird.

Wenn wir bei dieser Beschreibung der Spähren und der Unterschiede mal kurz bleiben: Wie haben Sie als jemand, der Malerei und später Film studiert hat die Kunststudierenden und die Filmstudierenden wahrgenommen.

An der Kunsthochschule waren meinem Empfinden nach eher Leute, die einfach Kunst machen wollten und mussten, die dann damit oft auch scheiterten, weil es einfach schwierig ist, sich da durchzusetzen, die aber primär einfach etwas machen wollten. An der Filmhochschule wiederum war mein Eindruck eher der, dass dort viele einfach bei etwas dabei sein wollten. Bei einem Hype, den Medien, den roten Teppichen. Aber sie verkörperten gar nicht das, was eigentlich dazugehört. Da fehlte es an Inhalten, brüchigen oder irgendwie interessanten Lebensläufen und Besonderheiten, eigenständigem Denken. Es war ein Mitschwimmen bei etwas, das alle als „cool“ empfunden haben. In der Bildenden Kunst wurde das alles viel ernster genommen. Da standen Fragen nach dem künstlerischen Ausdruck und der Existenz im Mittelpunkt. Was und wie will ich erzählen. Und an der Filmuniversität war das aus meiner Perspektive doch sehr dünn gesät.

Ich frage das auch deshalb, weil ich an Filmhochschulen selbst gesehen habe, dass es da Studierende gab und gibt, deren Bewerbungsfilme ganz wunderbar gewesen sind, weil sie von Leichtigkeit und Experimentierfreude geradezu durchtränkt waren und deren Abschlussfilme dann standardisierte deutsche Problemfilme waren. Da scheint auch während der Ausbildung etwas mit den Studierenden zu passieren?

Absolut meine Beobachtung. Viele der Bewerbungsfilme die ich an der HFF „Konrad Wolf“ (heute Filmuniversität) gesehen habe, waren frisch, ideenreich, mutig. Von denen haben es ganz wenige geschafft das bis zum Diplom zu erweitern oder sogar zu verbessern. Der ganze Rest… (zuckt mit den Schultern) Das ist ein absolutes Versagen in der Ausbildung und dem System dahinter.

Inwiefern?

Da ist eine ganze Ausstattungsindustrie – so will ich das einmal nennen – am Werk. Es geht doch immer viel zu viel darum, dass etwas einen gewissen Look haben soll. Ich meine damit den deutschen Mainstream: Planbar und sauber wie die Hecke eines Kleingartens. Man spürt den großen Anpassungsdruck z.B. bei Produzenten und Kameraleuten, mit welchem Equipment man nun arbeitet. Dahinter die pudernde, verheissungsvolle Industrie. Da scheiße ich komplett drauf in meiner Arbeit. Klar, im Idealfall gehen Technik und Inhalt zusammen. Aber viel wichtiger als die technische Ausstattung des Filmes ist letztlich deine Haltung als Filmemacher*in. Und das fehlt.

Fehlt es auch an einer Auseinandersetzung mit der Form, der Ästhetik des Films?

Das würde ich so nicht sagen. Jedenfalls nicht zu Beginn. Das entsteht eher zum Ende des Studiums hin, wenn man vor die Realität gestellt wird, welche Filme gefördert werden und welche nicht. Das nimmt dir als Filmstudent*in auch noch einmal ganz viel Wind aus den Segeln.

Cannes oder Kasse!

Wenn ich etwas zu sagen hätte in der Filmförderung (lacht), dann würde ich die Hälfte des zur Verfügung stehenden Budgets auf die klassischen „Oldschool“-Großprojekte verteilen, die andere Hälfte würde ich streuen. Da bekommen dann nicht mehr fünf Leute jeweils eine Million Euro, sondern diese fünf Millionen werden unbürokratisch auf 50 oder 100 Filmemacher*innen aufgeteilt. Und die sollen dann mal machen. Das Geld ist so wesentlich besser angelegt, denn die mit den größten Budgets fabrizieren ja auch nur Käse. Da kommt dann mal ein Glücksfilm wie „Toni Erdmann“ raus und alle jubeln und vergessen darüber, wie viel Schrott nebenbei pro Jahr fabriziert wird. Wir brauchen diese Streuung, die ja dann zugleich auch eine Risikostreuung ist. Da muss man mal zulassen, dass jemand mit 50.000 Euro auch Bullshit macht, aber das ist der einzige Weg. Ich bin mir sicher, dass sich allein schon durch diese Maßnahme der Erfolg auf internationaler Ebene zum Positiven verändern würde. Und wer das nicht mitmachen will und die notwendige Veränderung verhindert… Ja, wir sehen ja, wie das dann aussieht, wenn man nicht mutig genug ist. Der „deutsche Film“ hat doch bei Menschen außerhalb der Branche mittlerweile den Status einer Lachnummer und taugt eigentlich hervorragend als Grundlage für Memes.