Vom 8. bis 10. September 2017 lud das Nürnberger KommKino bereits zum dritten Mal zum KARACHO – Festival des Actionfilms. Auch wenn ich die beiden ersten, ebenfalls sehr toll kuratierten Ausgaben nicht besucht habe, war ich schon öfter auf Festivals aus dem Dunstkreis dieses Kinos und des sogenannten Hofbauer-Kommandos und wusste, dass mich hier ein Fest des Kinos und der Liebe zu ihm erwarten würde. Das liegt daran, dass zum einen auch hier die policy eingehalten wird, alle Filme von 35mm zu zeigen, von zumeist historischen Filmkopien. Zum anderen, dass das Team um Andreas Beilharz und Nikolas Schuppe auch hier, wie auf dem ebenfalls von Andreas mitkuratierten Terza Visione – Festival des italienischen Genrefilms, darauf wert legt, das Programm so zu mischen, dass große Klassiker des Genres, die die Aficionados, aus denen sich das Publikum zu einem großen Teil rekrutiert, wohl häufig in- und auswendig kennen, aber vielleicht noch nie auf der großen Leinwand und dann auch noch in ihrer ursprünglichen analogen Form gesehen haben, vollkommen gleichberechtigt neben Ultraobskurem stehen. Auf dem diesjährigen KARACHO lief „The Last Boy Scout“ von Tony Scott neben „The Beastmaster“ von Don Coscarelli, „Hard-Boiled“ von John Woo neben „Frankensteins Kung Fu Monster“ von Ling Chong-Guang, „Bullit“ von Peter Yates neben „The Devil’s Eight“ von Burt Topper.

Wo das Terza Visione auch die schier unfassbare Bandbreite des italienischen Genrekinos der 1950er – 80er zeigte (man kann argumentieren, dass die vierzehn Filme, die bei der letzten Ausgabe im Juli dieses Jahres dort liefen, vierzehn verschiedenen Genres zugerechnet werden können), geht es auch dem KARACHO darum, eine Vorstellung davon zu geben, wie vielfältig das Actionkino ist, wozu einerseits gehört, dass die Filme vollkommen verschiedenen historischen und kulturellen Kontexten entstammen (die zwölf Filme entstanden zwischen 1968 und 1996 in fünf verschiedenen Ländern), aber auch, dass unterschiedlichste Subgenres bedient werden: Es liefen u.a. Eastern, Heroic-Bloodshed-, Polizei- und Barbarenfilme.

Es ist unbestreitbar, dass der Actionfilm neben dem Horrorfilm wohl das Affektgenre ist. Natürlich ist er ein sehr körpertbetontes Genre. Es geht um Körper in Bewegung, um gestählte (meist Männer-)Körper und sicherlich nicht zuletzt um die Zerstörung von Körpern, die, wenn sie gut inszeniert ist, eben eine direkt physische Wirkung nicht verfehlt, weil wir durch sie die Zerstörbarkeit des eigenen Körpers vor Augen geführt bekommen. In einem Heroic-Bloodshed-Film von John Woo ebenso sehr wie in einem Zombiefilm von George A. Romero, in „The Last Boy Scout“ wie in „The Texas Chainsaw Massacre“. Es nimmt dann wenig wunder, dass es Splatter, verstanden als eine bestimmte Wundästhetik und also als eine Art, die Zerstörung von Körpern zu ästhetisieren, im Actionfilm ebenso sehr zuhause ist wie im Horrorfilm. Mit „Lone Wolf and Cub 3“ lief auf dem Festival denn auch ein eindeutiger Splatterfilm, in vielen anderen gab es zumindest (mehr oder minder ausgewalzte) Splattereinlagen.

Dass der erste Festivalfilm für mich geradezu ein Erweckungserlebnis darstellte, lag nicht zuletzt darin, dass er mir eine ganz neue Poetik des Affektbildes eröffnete, eine mir bislang weitestgehend unbekannte Art, Gewalt und eben ihre Auswirkungen auf den Körper, dem sie angetan wird, zu ästhetisieren und zu poetisieren. Das wiederum eröffnete mir, dass es sehr verschiedene Poetiken des Affektbildes gibt, die sowohl aus der individuellen Handschrift von Genre-Auteurs entstehen als auch, dass sie an verschiedene Kinematographien gebunden sind. John Woo hat eine vollkommen andere als Tony Scott, das japanische Exploitationkino der 70er eine, die sich von dem US-amerikanischen derselben Dekade kaum mehr unterscheiden könnte. Diese Überlegungen bilden für mich die Grundlage, auf der ich nun die einzelnen Filme des Festivals – mehr oder minder kurz – besprechen werde.

© Rapid Eye Movies

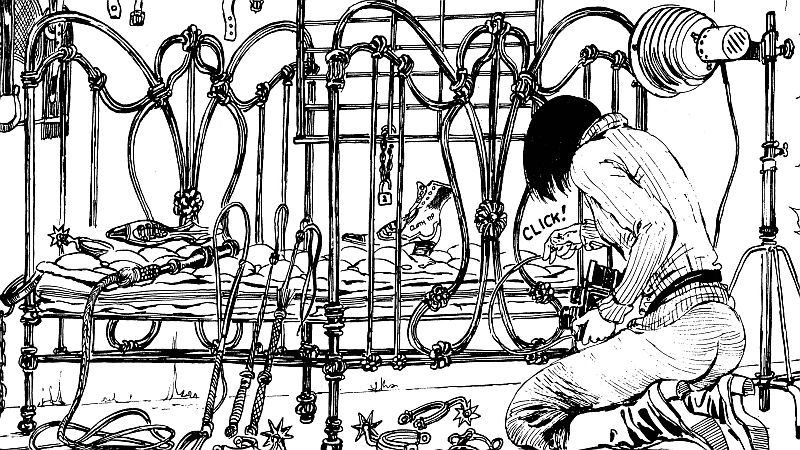

„Lone Wolf and Cub 3“ (Kenji Misumi, Japan 1972)

Eröffnungsfilme von Festivals haben bei mir meist einen schweren Stand. Oft bin ich noch zu sehr damit beschäftigt, mich in dem Kino „einzuleben“, in dem ich in den folgenden Tagen viele Stunden verbringen werde, in einer Stadt, in der ich erst wenige Stunden zuvor angekommen bin, um dem Film meine volle Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Mal ging es aber los mit einem Knall(er). Der Film, dessen deutscher Titel „Japango“ lautet, ist der dritte Teil der „Okami“-Reihe (international unter dem Titel „Lone Wolf and Cub“ vermarktet) um einen Samurai, der sein Kind in einem Wagen durch das Land schiebt und sich dabei mit seinem Schwert durch ganze Heerscharen von Gegnern metzelt. -*

Die auf einem Manga beruhende und nicht nur in Japan, sondern auch international sehr populäre Reihe startete 1972 mit „Okami – Schwert der Rache“. Die nächsten drei Filme folgten noch im selben Jahr! 1973 und 74 jeweils ein weiterer. Dass es sich hier um ein wohl ziemlich schnell heruntergekurbeltes Industrieprodukt handelt, macht diesen Film nur umso erstaunlicher. Dass er mich nachhaltig beeindruckte, liegt aber hauptsächlich daran, dass sich mir durch ihn quasi eine vollkommen neue Welt erschloss. Ich kenne so einige US-amerikanische, italienische, spanische und deutsche Exploitationfilme der Siebziger, kannte aber vor diesem wohl tatsächlich nicht einen einzigen japanischen. Die Überschneidungen gerade zum italienischen Genrekino der Zeit liegen auf der Hand. Da sind die Härte und der Sadismus, aber auch der stilistische Exzess, der sich oft der gleichen filmischen Ausdrucksmittel bedient. So gibt es, um nur ein sehr markantes Stilmittel zu nennen, Momente, in denen eine Augenpartie die ganze Scope-Leinwand ausfüllt, eine Art der Einstellung, die nach ihrer Verwendung bei Leone und Co. „Italienische“ genannt wird. Auch erinnert eine Szene, in der der Protagonist, ausnahmsweise nicht mit seinem Schwert, sondern mit einem selbstgebauten Maschinengewehr eine regelrechte Armee von Angreifern zur Strecke bringt, zufällig oder auch nicht an Sergio Corbuccis „Django“ (1966).

Dennoch könnte dieser Film, von seinen europäischen und amerikanischen Zeitgenossen nicht weiter entfernt sein. Er hat eine ganz eigene Ästhetik, Atmosphäre, Poesie und Poetik des Affektbildes. Da sind die Blutfontänen, die Tarantino in „Kill Bill, Vol. 1“ so exzessiv zitierte, aber da ist vor allem eine schier unglaubliche Vergewaltigungsszene, die mit dem Close-Up der blutigen Zunge endet, die das Opfer dem Täter abbeißt und dann auf den Boden spuckt. Ich habe mir fest vorgenommen, mich in Zukunft mehr dem asiatischen Kino zu widmen, in dem es wahrscheinlich verdammt viele solcher Szenen zu entdecken gibt. Erst mal aber gilt für mich: nie war Gewalt so schauderhaft schön!

© CMV Laservision

„Der Silberspeer der Shaolin“ (Ting Mei Sung, Taiwan 1977)

Dieser Film stand eigentlich nicht auf dem Programm. Die Kopie des vorgesehenen „Lone Wolf and Cub 4“, der mir, da bin ich mir ziemlich sicher, noch wesentlich besser gefallen hätte, war aber nicht verfügbar, so dass spontan ein Eastern aus dem Archiv des KommKinos gezeigt wurde. Auch solche Filme habe ich nur vereinzelt gesehen, aber das große Aha-Erlebnis des Vorgängers blieb hier definitiv aus. Nett war er trotzdem. Besonders gut gefiel mir, wie er aus seiner kruden Machart, seinen hölzernen DarstellerInnen, herzigen Studiokulissen wie aus dem China-Restaurant um die Ecke und seinen ausgiebigen Kampfszenen, die besonders durch ihre krachige Vertonung ihren eigenen Charme entwickelten, dann doch immer wieder bewegende Momente großer Dringlichkeit entwickelte, die es schaffen, den Quatsch, der dieser Film als Ganzes dann doch ist, zu transzendieren.

© Warner

„The Last Boy Scout“ (Tony Scott, USA 1991)

Zu diesem Film habe ich, ziemlich aufgeregt, die erste Einleitung zu einem Film überhaupt gehalten, deren Wortlaut hier nachzulesen ist.

Ansonsten: ich hatte von dem Film vor kurzem nur die erste Viertelstunde gesehen. Die letzte komplette Sichtung vor dem Festival war schon wieder einige Jahre her. Aufgefallen ist mir eigentlich nur, wie finster das alles ist. Das Testosteron-Gehabe der beiden Protagonisten, die Weltsicht (insbesondere, aber sicherlich nicht nur) der Bruce Willis-Figur, die reaktionär zu nennen schon sehr euphemistisch wäre. Die Frage, ob der Film dem kritisch gegenübersteht, interessiert mich schon brennend, letztlich ist es aber auch ziemlich egal. Ein Blick in tiefste Abgründe und damit ein Meisterwerk ist er so oder so.

Übrigens waren gleich die drei ersten Filme des Festivals in Cinemascope, was, wenn es von 35mm auf eine große Leinwand geworfen wird, der Gipfel der Erhabenheit des Kinos ist. Toll.

© LCJ Editions

„Der Linkshänder“ („L’arbalète“, Sergio Gobbi, Frankreich 1984)

Filme zu schauen gleicht oft Reisen durch Zeit und Raum. Das Geschehen auf der Leinwand nimmt einen mit an Orte, die man nicht kennt, in Zeiten, zu denen man vielleicht noch gar nicht geboren war. In Paris war ich schon mal, auch wenn es inzwischen schon wieder viel zu lange her ist. 1984 gab es mich schon, ich war allerdings noch ein kleines Kind. Trotzdem hat mich dieser Film mitgenommen in eine Welt, die ich nicht nur nicht kannte, sondern die wahrscheinlich auch längst untergegangen ist. Darin lag für mich sein – unterm Strich dann doch ganz beträchtlicher – Reiz. Diese Welt ist der Underbelly der sogenannten Stadt der Liebe. Im Jahr 1984. Die Schauplätze sind Gassen in Stadien des Verfalls, wie man sie eher in Entwicklungsländern oder den Slums US-amerikanischer Großstädte vermuten würde, Boxclubs, Schwulendiskos und andere zwielichtige Orte.

Hier treffen wir auf den titelgebenden Linkshänder, den guten Bullen, der sich in eine schwer heroinabhängige Frau verliebt und am Ende die vietnamesische und die schwarze Gang des Viertels vereint und in den Kampf führt gegen die Neonazi-Gang, mit der sein großer Widersacher, der böse Bulle, ein brutales und reaktionäres Arschloch durch und durch, paktiert. Außerdem gibt es eine arabische Gang, Dealer, Junkies, Prostituierte. In der Welt dieses Films warten alle auf die nächste große Drogenlieferung, die gerade nicht kommt – mehr muss man über sie eigentlich nicht wissen.

Als Genrefilm, eine neonoireske Mischung aus Polizei- und Gangfilm, geht das absolut klar. Die Kämpfe und Shoot-Outs, gerade im Finale, sind ordentlich inszeniert, wobei auch immer wieder auf Zeitlupen gesetzt wird, auch wenn das sicherlich noch nicht die Slow-Mo-Ultrakunst war, die uns im folgenden Verlauf des Festivals erwarten sollte. Als Zeitdokument aber, also eben als Reise an Orte, die es in dieser Form längst nicht mehr gibt, ist der Film absolut unbezahlbar, wobei er eben auch nicht ganz so schwarzmalerisch ist, wie man anhand meiner bisherigen Ausführungen vermuten könnte. Er findet im Moloch dann nämlich doch noch, zumindest in einzelnen Szenen, den Schmelztiegel, einen Ort, an dem Menschen aus verschiedenen Kulturen zueinander finden und miteinander leben können.

© Warner

„Bullit“ (Peter Yates, USA 1968)

Auch zu diesem Meisterwerk habe ich eine, diesmal sogar recht ausführliche und detaillierte, Einführung gehalten.

Ich habe ihn hier im Kino zum zweiten Mal binnen drei Tagen gesehen und wieder ziemlich anders als davor. Das betrifft vor allem die Hauptfigur, über deren Wesen ich mir nun wesentlich weniger klar bin, als es sich in meiner Einführung anhört. Im Gespräch nach dem Film mit Christoph Draxtra sagte er zu mir, dass „Bullitt“ in seiner Polizeiarbeit genauso sehr aufgeht wie er selbst in seinem ausufernden Engagement für das Kino. Eine Deutung der Figur, die meiner ursprünglichen natürlich absolut diametral entgegenläuft. Es sind ebensolche Konversationen über die Filme, die einem manchmal ganz neue Perspektiven auf sie eröffnen, die cinephile Festivals so auszeichnen. Gerade dass er so vieldeutig, unergründlich, opak bleibt, macht die große Faszination dieser Figur aus. Die Filmgeschichte hat viele Bullen, aber definitiv nur einen Bullitt. In der großartigen letzten Einstellung blickt er in den Spiegel. Nur, wen sieht er da?

(Und dann natürlich die Verfolgungsjagd. Sie geht ja, dem allgemeinen Tempo des Films entsprechend, langsam los, damit, dass Bullitt zunächst hinter den Gangstern herfährt, bevor sie anfangen zu rasen. Das Röhren der Motoren, wenn die Fahrer schließlich richtig Gummi geben, war im Kino absolut ohrenbetäubend und atemberaubend. Aber eben auch nur dort.)

© Paramount

„Die Kampfmaschine“ („The Longest Yard“, Robert Aldrich, USA 1974)

Das Einzige, was mich am Programm des Festivals zunächst etwas skeptisch gemacht hat, ist die Tatsache, dass viele der großen, von mir heiß verehrten Actionmimen fehlten. Mit dem Beginn von „The Longest Yard“, der auf eine äußerst fiese Weise coolsten Szene des Festivals, war für mich klar: Wer braucht Schwarzenegger, Stallone oder Seagal, wenn er Burt Reynolds haben kann.

Die Kamera fährt über seine haarige Brust, während sich eine Frau, aufreizend im roten Negligee, an ihn schmiegt. Sie will vögeln, er will weiterschlafen. Er dreht sich weg, sie legt sich auf ihn. Er schmeißt sie mit gehörigem Plumps vom Bett. Das ist das erste Mal, dass sie in dieser Szene auf dem Boden liegt. Sie beschimpft ihn mit Worten so scharf wie Rasierklingen, nennt ihn eine Hure, die sich aushalten lässt. Als er einfach gehen will, stellt sie sich vor ihn, befiehlt ihm, nicht ihren Maserati zunehmen, gibt ihm eine Ohrfeige, er greift ihr Gesicht, schmeißt sie zu Boden.

Das auf den Kopf gestellte Machtverhältnis von weiblicher Freierin und männlicher Hure, das in der Gewalt von ihr gegen ihn gipfelt, muss er wieder richtigstellen (im Sinne der patriarchalen Ordnung), indem er die Frau sehr buchstäblich unterwirft. Das zugleich Tolle und Teuflische der Szene ist, dass er, wenn er schließlich, wie über den Dingen schwebend, sich die Trainingsjacke über dem nackten Oberkörper zuzieht, so cool ist, dass wir ihm schon fast wieder verziehen haben. Natürlich nimmt er das Auto, das wenig später im Wasser untergehen wird.

Was so beginnt, wird sich schnell zu einer Sportkomödie im Exploitationmodus entwickeln. Was Exploitation unter anderem immer wieder gegenüber dem sogenannten Qualitätskino auszeichnet, ist, wie sie es in ihrer Drastik schafft, Machtverhältnisse zur Kenntlichkeit zu entstellen. Und in diesem Film wimmelt es geradezu von Machtverhältnissen aller Art. Das beginnt mit dem Plot selbst: Er, der früher ein erfolgreicher Footballspieler war, gerät sehr schnell mit dem Gesetz in Konflikt, kommt in den Knast. Man droht ihm, seine Haft immer weiter zu verlängern, wenn er sich weigert, die anderen Gefangenen in einem Spiel gegen die Wärter anzuführen. Man hat ihn in der Hand, verfügt über seine Freiheit und also sein Leben. Das setzt sich nahtlos fort in den Szenen, in denen die Gefangenen Schlamm schaufeln müssen unter so motivierenden Kommandos wie: „An die Arbeit, ihr Arschlöcher.“ In einer Szene wird ein schwarzer Gefangener vor seinen ebenfalls schwarzen Leidensgenossen von den Wärtern grob schikaniert und mit rassistischen Witzen bedacht. Was habe ich mir gewünscht, dass die Untedrückten ihre Überzahl gegenüber den Unterdrückern ausnutzen und aufbegehren. Genau das passiert nicht. Das ist hart – und schonungslos ehrlich.

Schließlich kommt es zum großen Finale, zum großen Spiel, das eine halbe Stunde des Films in Anspruch nimmt. Man könnte sagen, dass Aldrichs Inszenierung regelrecht DePalmaeske Züge annimmt, wäre da nicht der kleine Haken, dass DePalmas große Formexzesse 1974 noch vor ihm lagen. Jedenfalls benutzt der Film Split Screens und die letzten Sekunden des Spiels werden mit extremen Zeitlupen schier unendlich zerdehnt. Oliver Nöding schreibt, dass alle guten Actionfilme Filme über stillschweigende Übereinkünfte zwischen Männern sind. Im Finale von „The Longest Yard“ geht es hauptsächlich darum, dass Übereinkünfte zwischen Männern gebrochen werden. Die übliche Dramaturgie des finalen Spiels/Kampfes in Sportfilmen (die Helden liegen hinten, scheinen auf verlorenem Posten zu stehen, beginnen schließlich eine nervernzehrende Aufholjagd und gewinnen am Ende denkbar knapp) wird hier noch dadurch bestärkt, dass sich die Reynoldsfigur nach und nach frei machen muss von den Ketten, in denen sie gehalten wird, sich schließlich nur noch ihrem Gewissen und der Loyalität gegenüber ihren Männern beugt. Aus der Hure vom Anfang ist am Ende ein klassenkämpferischer Held geworden. Wenn zu Beginn des Spiels der in gleich drei Bildabschnitte gesplittete Kader die amerikanische Flagge zeigt und Menschen, die sich zur Hymne die Hand aufs Herz legen, wirkt das im Kontext dieses Filmes trotzdem nur wie purer Hohn.

© e-m-s

„Hard-Boiled“ (John Woo, Hongkong 1991)

Affektkino. Großes Affektkino. Fangen wir mit dem an, wofür John Woo nun einmal steht: den Actionszenen. Hier scheinen die Regeln der Schwerkraft außer Kraft gesetzt zu sein. Hier fliegt alles. Die Kugeln, die Funken, die Menschen, die Motorräder, die Teekessel. Und die exzessiv eingesetzte Zeitlupe macht aus dem Fliegen oft ein Schweben. So unverkennbar die Autorenhandschrift John Woos in diesen Szenen ist, so sehr verwundert es mich dann doch, dass sie sich trotzdem stark voneinander unterscheiden, keine der anderen gleicht, obwohl in jeder von ihnen unterm Strich das Gleiche passiert: Menschen werden erschossen. In Zeitlupe.

Schön ist, dass es in diesem Film, in dem die Guten und Bösen eigentlich noch klar voneinander getrennt bleiben, dann doch nicht so einfach ist, nicht nur weil es, wie in „The Killer“ (1989), um die Annäherung, die sich entwickelnde Freundschaft zwischen zwei Männern geht, die auf verschiedenen Seiten des Gesetzes stehen. Gut und Böse sind keine unveränderbaren Kategorien, sondern man kann überlaufen, sich im entscheidenden Moment nur noch auf die Seite seines Gewissens stellen. Das passiert auch in der mit Abstand härtesten Szene des Films, wenn in dem Krankenhaus, das sich im fulminanten Showdown des Films in ein flammendes Inferno verwandelt, eine Gruppe vollkommen unschuldiger, unbeteiligter Menschen niedergeschossen wird, die auch noch durch ihre weißen Patientenhemden in ihrer sowieso schon prekären Stellung als Kranke gekennzeichnet sind.

Was mich aber am meisten begeistert hat, ist Woos Arbeit mit Close-Ups von Gesichtern. In ihnen entwickelt der Film seine größte affektive Kraft. Im Gesicht des blutjungen Polizisten, als er erkennt, dass er im Eifer des Gefechts einen Kollegen erschossen hat. Im Gesicht des Babys, das Chow Yun Fat aus dem Krankenhaus rettet und das Blutspritzer zieren (welch ein Bild dafür, dass es in eine Welt hineingeboren wurde, in der die Gewalt regiert!). Schließlich am Ende in den Gesichtern von zwei Männern, von denen der eine dem anderen, seinen Körper schützend vor sich, eine Pistole an den Kopf hält.

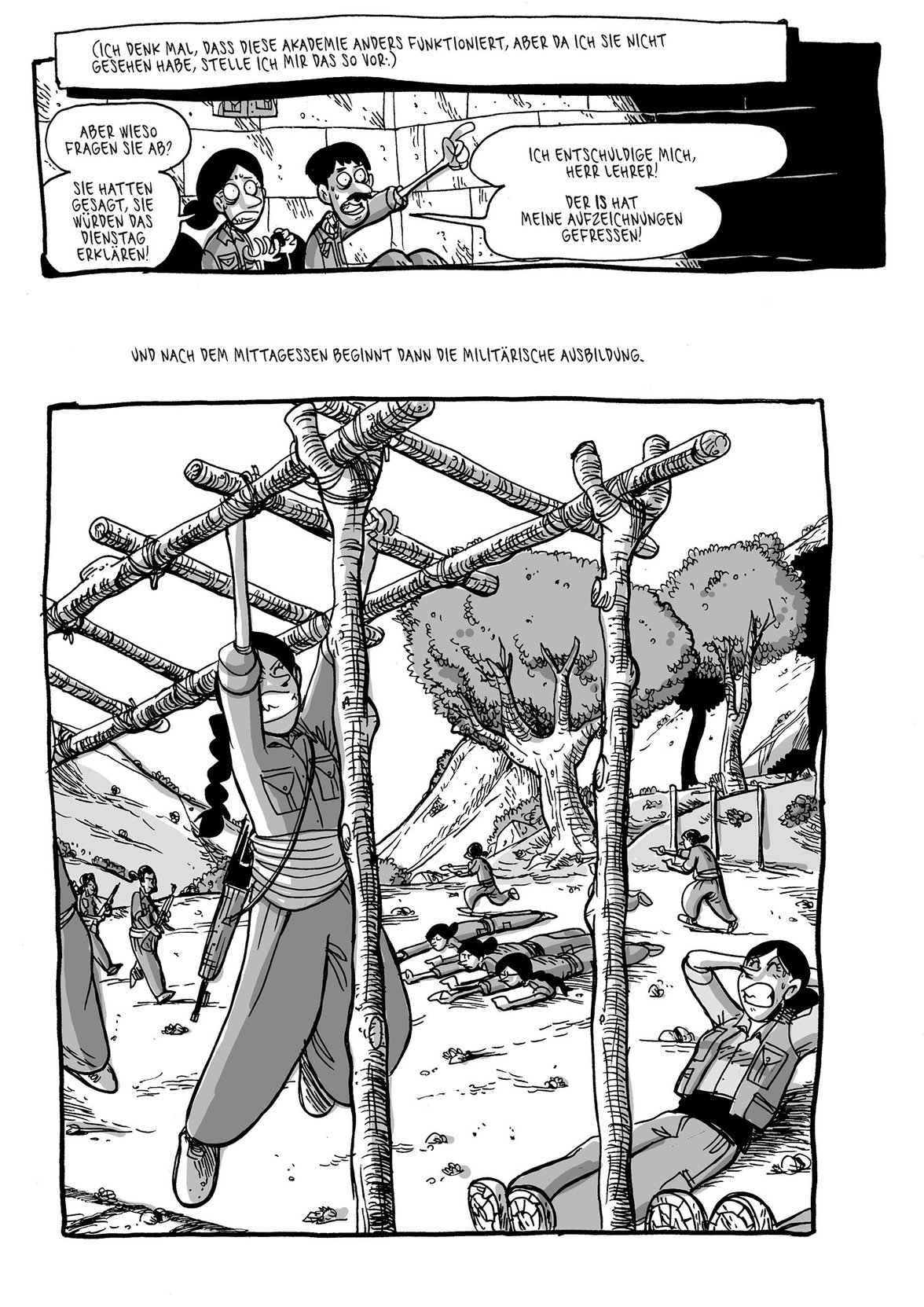

„Frankensteins Kung Fu Monster“ (Lin Chong-Guang, Taiwan 1975)

Das Gehirn verkümmert, wehrt sich, weiß einfach nicht mehr, wohin mit sich und gibt dann schließlich doch endgültig auf. Ich habe viel gelacht während der 75 Minuten, die dieser Film dauerte. Was blieb mir denn auch anderes übrig? Schön ist natürlich, dass Frauen auf diesem stählernen Kindergeburtstag völlig gleichberechtigt, ja, unterschiedslos mitspielen dürfen, gerade wenn man sieht, wie stiefväterlich Actionfilme aus Hongkong oder den USA noch in den Neunzigern mit ihren weiblichen Figuren umgehen (große Ausnahme natürlich: der absolut grandiose „Beyond Hypothermia“, auf den ich noch zu sprechen kommen werde). Ansonsten war das Interessanteste an diesem Film, wie die, gelinde gesagt, ungelenke Form und der horrende Schwachsinn des Inhalts die Erhabenheit von Cinemascope auf der großen Leinwand konterkarieren. Dass die Kopie verdammt runtergerockt war, passte in diesem Fall sehr gut. Mehr gäbe es denn wohl auch nicht zu sagen, wenn, ja, wenn da nicht seine eine absolut großartige Szene gewesen wäre. Eine Modenschau from hell. Die wahrscheinlich mit Abstand trübste und tristeste Modenschau der Filmgeschichte. Eine Frau läuft über den Laufsteg in einem weißen Kleid mit roten Pünktchen und einer Schleife, das so durch und durch hässlich ist wie alles an dieser Szene. Die Moderatorin kommentiert: „Das ist ein weißes Kleid mit Pünktchen und einer Schleife.“ (Natürlich aus dem Gedächtnis zitiert und also ohne Gewähr für den genauen Wortlaut, vom, nun ja, Sinn her stimmt es aber. Der schier unfassbaren Deliranz dieser Szene können Worte aber so oder so nicht gerecht werden.)

„Beyond Hypothermia“ (Patrick Leung, Hongkong 1996)

Affektkino. Noch größeres Affektkino als „Hard-Boiled“. Das ist schon deshalb etwas tragisch, weil der Regisseur Patrick Leung zwar seit 1990 Filme dreht (sein letzter Film ist von 2012), aber doch hauptsächlich im Schatten Woos steht, bei dem er oft als Regie-Assistent tätig war – unter anderem eben auch bei „Hard-Boiled“. Als jemand, der im Hongkong- wie überhaupt im asiatischen Kino sehr unbewandert ist, kenne ich keinen seiner anderen Filme. In „Beyond Hypothermia“ aber out-woot er Woo relativ mühelos.

Erzählt wird von einer Profikillerin (Chien-Lien Wu), die die einzige Protagonistin dieses Festivals war. Eiskalt geht sie zu Beginn ihrem blutigen Geschäft nach in einem Film, wie er stylischer nicht sein könnte, ohne dass in ihm alles im Stilexzess ertrinken würde. Ganz im Gegenteil, sehr vieles in diesem Film ging mit verdammt nah. Die Killerin isst an einem Nudelsuppenstand auf einer Straße Hongkongs, verliebt sich zunächst in die Nudeln, die sie, so erzählt sie per Voice-over, auf Anhieb süchtig machen. Sie muss nun, jedes Mal nachdem sie einen Menschen getötet hat, wieder diese Nudeln essen. Schließlich verliebt sie sich auch in den Betreiber des Standes, wird relativ spät im Film auch Subjekt eines ziemlich stürmischen Begehrens für ihn, was dann aber weitaus zärtlicher zugeht als bei der Frau zu Beginn von „The Longest Yard“.

Es gibt die mit Abstand schönste Liebesszene des Festivals, wenn die beiden im strömenden Regen auf einem Gummiboot eine lange, stark abfallende Straße hinabsausen. Ich liebe Regen, nicht nur, aber eben auch im Kino. Auch Regenszenen sind, wenn sie gut inszeniert sind, tolle Affektszenen, und wer wissen will, wie unterschiedlich die Affekte sind, die Regen im Kino hervorrufen kann, muss nur diese mit der anderen großen Regenszene dieses Festivals vergleichen, dem Footballspiel mit mörderischem Ausgang zu Beginn von „The Last Boy Scout“.

Liebesfilm und Gangsteractioner laufen fast über die gesamte Laufzeit nebeneinander her. Dann gibt es eine Szene, die vorführt, warum es mit den beiden nichts werden kann. Wenn schließlich ein Mann, den sie erschossen hat, auf der Straße zwischen ihnen steht, verdeutlicht der Film per Bildanordnung, dass das, was sie immer voneinander trennen wird, ihr Leben ist, aus dem es für sie kein Entkommen gibt. Schließlich werden die beiden Genres eins, findet das Paar doch zueinander, allerdings nur im Tod – und zwar in einer der atemberaubendsten Abschlussszenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Woody Allen beschreibt am Anfang von „Play it Again, Sam“ (Herbert Ross, USA 1972), wie kalt einen die Realität begrüßen kann, wenn man aus der Geborgenheit eines Kinos kommt. Genau vor diesem Moment hatte ich am Ende von „Beyond Hypothermia“ Angst. Ich wollte einfach, dass dieser Film, aber ganz besonders dieses Finale, niemals endet.

(Es gibt dann übrigens hier auch, wahrscheinlich tatsächlich noch vor der Zunge aus dem „Lone Wolf“ und den Woo-Close-Ups, das Affektbild dieses Festivals: das Blut eines Erschossenen, das sich in Zuckerwatte frisst.)

„Die teuflischen Acht“ („The Devil’s Eight“, Burt Topper, USA 1968)

Die Einführung von Christoph, in der neben dem Film auch noch „Furious 7“ (James Wan; USA, Japan 2017), Quentin Tarantino, John Milius und American International Pictures vorkamen, war toll. Wie sollte sie es bei dieser Mischung auch nicht sein. Zum Film kann ich nicht wirklich viel sagen. Ich war bei dem Screening ziemlich müde, meine Konzentration fast auf dem Nullpunkt. Im Kontext der anderen hier gesehenen Filme fand ich ihn interessant. Einerseits bot die rohe Ungeschliffenheit eines ziemlich niedrig budgetierten amerikanischen Expoitationfilms aus den 60ern einen interessanten Kontrast zum Überstyle von „Beyond Hypothermia“ zuvor. Andererseits gab es einige Überschneidungen zu „The Longest Yard“, am augenscheinlichsten wohl in einer Szene, in der Männer im Schlamm miteinander ringen. Wie Filme, die man nur sehr grob einem Genre zuordnen kann, wenn man sie im Laufe von drei Tagen im Kino sieht, miteinander zu kommunizieren beginnen, finde ich hoch spannend. „The Devil’s Eight“, soweit ich das unter den, wie gesagt, ziemlich suboptimalen Rezeptionsbedingungen sagen kann, für sich genommen eher nicht.

© Schröder Media

„The Beastmaster“ (Don Coscarelli, USA 1982)

Auch dieser Film war nicht sonderlich überzeugend. Was nicht zuletzt daran liegt, dass an Don Coscarelli, den gerade Horrorfans wohl vor allem wegen seinen vier „Phantasm“-Filmen kennen, eher kein großer Actionregisseur verloren gegangen ist. Die diversen Kampfszenen in diesem Barbarenfilm sind sehr einfach, was ziemlich freundlich formuliert ist. Über seine Laufzeit von 94 Minuten hat mich der Film dann doch empfindlich gestählt, ich wünschte mir sehr bald, dass er schnell vorbei sein möge. Eine tolle Szene gibt es dann aber doch, das Äquivalent zur Modenschau in „Frankensteins Kung Fu Monster“ ist hier eine Einstellung, in der der Protagonist, gespielt von Marc Singer, der durch nichts auffällt, außer seine perfekt definierten Muskeln, die er, die gesamte Laufzeit nur mit einem Lendenschurz bekleidet, hemmungslos zur Schau stellen darf, in Zeitlupe mit einem Panther wettrennt.

Dieser großartige Moment bringt mich zu einer Überlegung, die ich wesentlich interessanter finde als den Film an sich. An welche Zielgruppe richtet sich die starke Sexualisierung des durchtrainierten Männerkörpers, die es ja nun weiß Gott nicht nur in diesem Actionfilm gibt? Drehte man schon damals Actionfilme, die sich zumindest auch an ein weibliches Publikum richteten oder sind die potenziellen Kinokartenkäufer auch Männer, die gar nicht unbedingt schwul sein müssen, sondern einfach nur queere Anteile haben, die ja nun mal jeder Mensch besitzt? (Mit „Tango & Cash“ gab es jedenfalls am entgegengesetzten Ende der Dekade einen vollkommen anderen und ungleich besseren Film dieses Genres, der sich nicht unbedingt ausgiebig darüber lustig macht, wie schwul das alles ist, sondern eher darüber, dass Hollywood damals immer noch so verklemmt war, dass das Schwule daran ein mehr oder minder versteckter Subtext war, der hier nun ziemlich lustvoll an die Oberfläche gekehrt wurde.)

Übrigens gibt es in „The Beastmaster“, der Titel verrät es bereits, auch ziemlich viele Tiere, mit denen der Protagonist eine Art telepathische Verbindung pflegt, die ihm also dienen. Am Ende wird es dann noch mal ganz besonders tierisch, was gerade in seiner Geballtheit ziemlich hübsch anzusehen ist.

© Marketing

„Der Söldner“ („The Soldier“, James Glickenhaus, USA 1982)

Auch hier gilt, dass ich nach der Ultrakunst, nach all den anregenden Unterhaltungen der vergangenen Tage, viel zu unkonzentriert war, um „The Soldier“, dem Abschlussfilm, noch meine volle Aufmerksamkeit zu widmen. Erschwerend hinzu kommt, dass es sich um eine Art Agententhriller handelt, also um ein Genre, in dem ich immer meine liebe Not habe, den Plots zu folgen. Wie sich der Film zum Kalten Krieg verhält, von dem er handelt, ob er also, wie die zeitgenössische Kritik bemängelte, einfach die platteste Art von Antikommunismus bediente oder, wie es spätere Rezensenten wohl behaupteten, diese auf die Schippe nahm, halte ich für eine spannende Frage. Ich habe viel zu wenig von ihm mitbekommen, um sie beantworten zu können. Als großer, wenn auch absolut nicht komplettistischer Klaus Kinski-Fan, der ihn noch nie auf der großen Leinwand gesehen hat, fühlte ich mich dann doch etwas verarscht, dass sein Auftritt hier eher ein Cameo war, das gefühlte dreißig Sekunden dauerte. Immerhin ist die Verfolgungsjagd auf Skiern toll, bei der der Protagonist in der Luft eine 180-Grad-Drehung beschreibt, um mit der Maschinenpistole auf seine Widersacher zu schießen.

Eine Schlammcatchszene gibt es übrigens auch hier, anders als in „The Longest Yard“ und „The Devil’s Eight“ sind es diesmal Frauen, die in einem Club für die Augen eines überwiegend männlichen Publikums (auf und vor der Leinwand) sich im Morast wälzen dürfen (auch wenn bei der Schlägerei, die sich hier entwickelt, wiederum Männer in dem Schlammbecken landen). Mir ist dabei aufgefallen, dass ich als Hete doch lieber Männern dabei zugucke, wie sie im Schlamm miteinander ringen, als Frauen. Auch eine Erkenntnis.

Dass der Film wegen seiner Gewaltdarstellungen stark kritisiert wurde, sogar in den USA für ein R-Rating geschnitten werden musste, wundert mich etwas. So brutal finde ich ihn dann (auch und gerade im Kontext seiner Entstehungszeit) eigentlich nicht. Aber „The Soldier“ ist, das ganz bestimmt, ein Film kalt wie Eis. Was denn auch eine gute Überleitung zu meinem finalen Statement ist. Es mag nach den bisherigen Ausführungen etwas verwundern, aber ich liebe diesen Film und hätte mir keinen besseren Abschluss dieses Festivals wünschen können. Warum? Nun, weil „The Soldier“ so ein unglaublich toller West-Berlin-Film ist. Wer braucht schon einen wirklichen stimmigen Film, wenn er den nächtlichen Ku’Damm der frühen 80er haben kann? Wenn die Kamera etwa beim Schwenk aus dem Fenster das Astor ins Bild rückt, in dem ich als Filmkritiker oft bin, was ich mir natürlich sonst nicht leisten könnte, das aber eben damals noch die alte Marquee besaß, ging mir schier das Herz über vor Glück. Die finale Verfolgungsjagd endet damit, dass der Protagonist in seinem Porsche und in charmanter weiblicher Begleitung über die Mauer springt – und sie dabei quasi einreißt. Pures Cine-Glück eines gebürtigen West-Berliners. Am Schluss gibt es dann noch Panoramaufnahmen von Lower Manhattan, wobei die Kamera schließlich auf der Freiheitsstatue zum stehen kommt, das Bild einfriert und die Credits anfangen. Auch sehr schön.

Epilog

Etwas traurig machte mich bei diesem Festival der Zustand vieler Kopien. Rotstiche, Laufstreifen und andere starke Artefakte und Filmrisse sind an der Tagesordnung. Abgesehen davon, dass ich, mit Ausnahme des Rotstichs, den ich immer schrecklich finde (als großer Analogfilmfetischist freute ich mich etwa nach der Kinosichtung von „Blutiger Freitag“ von einer Kopie, die, wie es ein Cinefreund mal formulierte, mortadelafarben leuchtete, dann doch auf die farbechte Blu-ray), all dem auch etwas abgewinnen kann, sieht man hier dem analogen Kino beim Sterben zu. Es gab aber auf diesem Festival, das eben Licht und Schatten des Kinos wunderbar zu vereinen verstand, ebenfalls Kopien, die so makellos funkeln, dass sie Hoffnung darauf machen, dass sich auch folgende Generationen noch an Filmen in der schönsten Art, in der man sie nur sehen kann, erfreuen werden können. In Deutschland gibt es dafür übrigens zurzeit wohl kaum einen besseren Ort als das KommKino.

Nacktheit ist in „Lulu – Die nackte Frau“ ausschließlich auf die emotionalen Zustände der Protagonisten zu beziehen, die hier von außen (in der Beschreibung von Freunden und Familie) und von innen (wenn wir ganz nah bei Lulu sind) erfahrbar werden und die eigene Nacktheit in der Welt transzendieren. Aus Davodeaus Buch wird jede Leserin geschüttelt und um einige Erfahrungen bereichert ins eigene Leben zurückkehren. Und wie das Leben selbst gern elliptisch seine Bahnen zieht und immer wieder Situationen schafft, die einem bekannt vorkommen, zur Reflexion zwingen oder zum andächtigen Schweigen raten, schwingt auch „Lulu – Die nackte Frau“ – ohne, dass es konstruiert wirken würde – in einer Kreisbewegung aus, entlässt die LeserInnen mit dem Gefühl, dass die belebende Kraft der Flucht auch ins Leben zurück führen kann, weil dadurch erst ein Referenzrahmen geschaffen wird, der das Erlebte mit anderen Augen sehen lässt. Und es liegt eine große Beruhigung darin, dass das Leben diese Ellipsen schlägt, nicht nur erbarmungslos nach vorne prescht und Zurückliegendes in Zurückgelassenes verwandelt. Selbst, wenn manchmal die physische Rückkehr nicht möglich ist, der Geist darf irgendwann beruhigt an den Anfang erinnern, als eine große Offenheit die Angst vor der Nacktheit einfach hinfort gespült hat und einen Sprung ins Leben ermöglicht hat.

Nacktheit ist in „Lulu – Die nackte Frau“ ausschließlich auf die emotionalen Zustände der Protagonisten zu beziehen, die hier von außen (in der Beschreibung von Freunden und Familie) und von innen (wenn wir ganz nah bei Lulu sind) erfahrbar werden und die eigene Nacktheit in der Welt transzendieren. Aus Davodeaus Buch wird jede Leserin geschüttelt und um einige Erfahrungen bereichert ins eigene Leben zurückkehren. Und wie das Leben selbst gern elliptisch seine Bahnen zieht und immer wieder Situationen schafft, die einem bekannt vorkommen, zur Reflexion zwingen oder zum andächtigen Schweigen raten, schwingt auch „Lulu – Die nackte Frau“ – ohne, dass es konstruiert wirken würde – in einer Kreisbewegung aus, entlässt die LeserInnen mit dem Gefühl, dass die belebende Kraft der Flucht auch ins Leben zurück führen kann, weil dadurch erst ein Referenzrahmen geschaffen wird, der das Erlebte mit anderen Augen sehen lässt. Und es liegt eine große Beruhigung darin, dass das Leben diese Ellipsen schlägt, nicht nur erbarmungslos nach vorne prescht und Zurückliegendes in Zurückgelassenes verwandelt. Selbst, wenn manchmal die physische Rückkehr nicht möglich ist, der Geist darf irgendwann beruhigt an den Anfang erinnern, als eine große Offenheit die Angst vor der Nacktheit einfach hinfort gespült hat und einen Sprung ins Leben ermöglicht hat.

Ein Künstler- und Ehepaar: Lewis Trondheim ist gegenwärtig der beste humoristische Comiczeichner, den Frankreich zu bieten hat, Brigitte Findakly hat seit den frühen Achtzigern als Koloristin wiederum die Werke der wichtigsten Comiczeichner Frankreichs, die die Gegenwart zu bieten hat, visuell perfektioniert, darunter Joann Sfar, Manu Larcenet, Riad Satouff und Trondheim selbst. Mit „

Ein Künstler- und Ehepaar: Lewis Trondheim ist gegenwärtig der beste humoristische Comiczeichner, den Frankreich zu bieten hat, Brigitte Findakly hat seit den frühen Achtzigern als Koloristin wiederum die Werke der wichtigsten Comiczeichner Frankreichs, die die Gegenwart zu bieten hat, visuell perfektioniert, darunter Joann Sfar, Manu Larcenet, Riad Satouff und Trondheim selbst. Mit „