Die „Okami“-Reihe

© Rapid Eye Movies

(Mit seiner letzten Ausgabe hat das KARACHO seit 2016 nun alle Teile der Reihe gezeigt, die auf wundervollen neu gezogenen 35mm-Kopien im Original mit Untertiteln vorliegen. Auch wenn ich selbst tatsächlich nur zwei der Filme dort gesehen habe, den dritten im vergangenen Jahr, den sechsten in diesem, an dieser Stelle ein paar kurze Überlegungen zur Reihe. Mehr von mir dazu findet sich hier und hier.)

Das große Aha-Erlebnis, das die Begegnung mit dem dritten Teil im vergangenes Jahr für mich bedeutete, blieb bei der Sichtung der anderen Teile vielleicht aus, daran dass die Reihe einen großen Schatz bedeutet, in dem sich zu verlieren mir immer wieder Entzücken bereitet, ändert das aber nichts. Den vierten bis sechsten Teil der Reihe sah ich erstmals in der Berliner Filmreihe „Wir Kinder vom Bahnhofskino“ – und damit unter Bedingungen, die einer möglichst konzentrierten Sichtung nicht unbedingt zuträglich sind. Was davon blieb, war vor allem eine Reihe fast immer beeindruckender und manchmal auch schier unfassbarer set pieces, in denen sich Ekel und Schock über die brachiale Art, wie hier Körper mit Schwertern bearbeitet werden, mit dem Staunen über die handwerkliche Perfektion der Inszenierung vermischten.

Wäre ich Dozent an einer Filmhochschule und wollte den Studierenden zeigen, wie man eine Einstellung, die ganze Breite der Scopeleinwand nutzend, komponieren und eine Szene möglichst wirksam aufbauen kann, wie man durch Überblenden Atmosphäre und Sinnlichkeit erzeugt, wie Filme ein Verhältnis zu ihren Schauwerten aufbauen können, das die Form immer wieder pure Poesie werden lässt – ich würde ihnen diese kleinen Splatter-Samuraifilme aus den Siebzigern zeigen, die dabei immerhin so schnell abgedreht wurden, dass alleine 1972 vier Teile in die Kinos kamen.

„Die wilden Schläger von Rockers Town“ („Hell‘s Belles“, Maury Dexter, USA 1969)

Der einzige Film des diesjährigen Programms, mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin. Die Geschichte eines Motorrads, das seinem rechtmäßigen Besitzer von einer skrupellosen Rockerbande entwendet wird, und um das sich im restlichen Verlauf des Films immer weitere Streitereien entfalten, bietet immer wieder hübsche Momente in seiner Fetischisierung der motorisierten Zweiräder. Gerade auch dadurch, wie schamlos – nicht nur wenn sie direkt gegeneinander getauscht werden – Frauen und Feuerstühle als Objekte von männlichen Begierden und Begehren parallelisiert werden. Da bedarf es schon mal mehrerer Blick von Frau zu Motorrad und wieder zurück, damit Mann sich temporär für eine der zwei Optionen entscheiden kann. Insgesamt fällt es mir bei dieser Art Film aber öfter schwer, wirklich am Ball zu bleiben, weil sie auf Dauer etwas eintönig werden.

(Sehr interessant war hingegen eine Panne bei der Vorführung: eine Vertauschung des vorletzten und des letzten Akts. So wurde gerade der vorletzte Akt, in dem es um Psychologisierungen ging, darum, den Figuren (mehr) Tiefe zu geben, nachgereicht. Man nahm aber, wie in den Gesprächen im Saal nach dem Screening richtig angemerkt wurde, dem Film durchaus auch ab, dass er kaltschnäuzig genug war, um auf all das zu verzichten, das spricht dann wohl doch wieder irgendwie für ihn.)

„The Sugarland Express“ (Steven Spielberg, USA 1974)

© Universal

Mit seinem Kinodebüt lieferte Spielberg einen sehr typischen Beitrag zum New Hollywood ab: ein Road-Movie um gesellschaftliche Außenseiter*nnen, in diesem Fall ein auf die schiefe Bahn geratenes Pärchen aus armen Verhältnissen, das sehr bald vor der Polizei durchs ländliche Texas flüchtet.

Zu Beginn verhilft sie, Lou Jean (wunderbar impulsiv: Goldie Hawn), ihm, Clovis (mal nicht böse: William Atherton), zum spontanen Ausbruch aus dem Gefängnis, wo er eine Strafe wegen kleinerer Delikte absitzt, die sich eigentlich sowieso schon rapide dem Ende nähert. Eine große Sache wird daraus dadurch, dass sie wenig später wiederum sehr spontan den Streifenpolizisten Slide (Miachel Sacks) mitsamt Dienstfahrzeug entführen. Dadurch folgt ihnen bald eine riesige Polizei-Karavane auf ihrer Fahrt in Richtung Sugarland, wo ihr Kind, Baby Jean, bei Pflegeeltern untergebracht ist.

Schnell macht Spielberg klar, dass er sich dabei ganz auf die Seite des Entführer*nnen-Pärchens stellt, denen er durch ein Land folgt, das hauptsächlich von – wahlweise sympathisch schrulligen oder unsympathisch bigotten – älteren Menschen bevölkert scheint. Die langsame Fraternisierung zwischen dem Paar und dem Polizisten geht schon deshalb weit über das Stockholm-Syndrom-Klischee hinaus, wie es sich so oft in Filmen über Geiselnahmen zeigt, weil der Film unmissverständlich klarmacht, dass sich hier junge Menschen in einer außergewöhnlichen Situation treffen, die sich nicht nur recht ähnlich, sondern auch sympathisch sind – und sicherlich kein Problem hätten, sich miteinander anzufreunden, hätten sie sich in einer gewöhnlicheren Situation kennengelernt. (So gut die Synchronisation, in der der Film auf dem Festival zu sehen war, an sich auch war, sie stößt doch zwangsläufig dann an ihre Grenzen, dass zu den Gemeinsamkeiten der Figuren im Originalton auch gehört, dass das Paar wie der Polizist breitestes Texanisch spricht – und wohl eher nicht das reicher und/oder gebildeter Leute.)

Ihnen stellt Spielberg dann noch den älteren Polizeikapitän Tanner (Ben Johnson) an die Seite, der ihre Verfolgung leitet, aber aus Verständnis für ihre Situation – und wohl auch einer Art von väterlichen Gefühlen – heraus, schützend die Hand über sie hält, wenn andere Teile des Polizeiapparats eher dazu neigen, durch Scharfschützen kurzen Prozess mit ihnen zu machen.

Die Liebe zu seinen Figuren drückt sich bei Spielberg gerade nicht dadurch aus, dass sie perfekt sein müssen, sondern dadurch wie menschlich sie gezeichnet sind – voller kleiner Fehler und Macken, Ecken und Kanten. So ist die Art, wie sich Lou für die am Straßenrand platzierten Kamerateams im Auto aufbrezelt, weil sie die fünfzehn Minuten Ruhm wittert, die nach Andy Warhol und vielen New Hollywood-Filmen in Amerika jedem und jeder irgendwann zuteil werden, nicht herablassend, sondern zeigt, wie sehr er seine Figuren mit ihrem sozialen Background und ihren Träumen ernst nimmt. Unerwartet schonungslos und unversöhnlich ist der Film dann, wenn er die andere Seite zeigt: eine in ihrer Schießwut blinde Gruppe von Vigilanten mit dem bezeichnenden Stoßstangenaufkleber: „Register communists, not firearms“. Kaltblütig mit Menschenleben kalkulierende Scharfschützen. Die bigotten Pflegeeltern des Babys. Lous Vater, der ihr in einer Radionachricht, die zu hören ihr erspart wird, mitteilt, dass sie nichtsnutzig und er froh ist, dass ihre Mutter nicht mehr mit ansehen muss, was aus ihr wurde – und der ihr den Tod wünscht.

Aber auch formal ist „The Sugarland Express“ ein sehr schöner Film, insbesondere darin, wie er es versteht, die ganze Breite der Scope-Leinwand zu nutzen und auszufüllen. Wie sehr Spielberg das Format seiner Bilder nicht einfach, wie es viel zu viele Regisseur*nnen heute tun, als etwas Gegebenes hinnimmt, sondern als etwas, das eines ästhetischen Konzeptes bedarf, das als solches auch in Verbindung zum Inhalt eines Films steht, zeigt sich, wenn man ihn mit seinem früheren, fürs Fernsehen entstandenen Road-Movie „Duell“ („Duel“, 1971) vergleicht. Der Geschichte um einen Mann, der bei einer Überlandfahrt von einem Truck verfolgt wird, der, schon weil das Gesicht des Fahrers nie gezeigt wird, eher wie ein eigenständiges archaisches Lebewesen, ein dunkler Drache, erscheint denn als Maschine, schafft Spielberg es nicht zuletzt durch das Fernsehformat von 1,33:1 dem Geschehen eine klaustrophobische Qualität zu geben, es in eine Art Kammerspiel auf dem Highway zu verwandeln. Wie geschickt er nun hier seine Figuren im Bild anordnet und dabei immer wieder tolle und lustige Konstellationen findet – nur ein Beispiel: in einer Einstellung wippt Hawn zwischen zwei Autos, so dass ihr Körper sich über die ganze Breite des Bildes erstreckt – ist das Eine. Wichtiger aber noch erscheint mir, dass er in der Mitte seiner breiten Bilder immer wieder – damit zugleich das Road Movie-Narrativ im Großen spiegelnd – Raum schafft, den es zu überbrücken gilt, in den Totalen natürlich durch Autos, aber in näheren Einstellungen auch immer wieder durch Blicke, Hände, Gesten.

Erst als ich sie im Kino wiedersah, erinnerte ich mich an eine Szene, an der ich, als ich den Film vor einigen Jahren zum ersten Mal auf DVD gesehen hatte, regelrecht hängen blieb, die mich derart faszinierte, dass ich sie mir gleich viele Male hintereinander angesehen habe. In einer Autohandlung haben sich Lou und Clovis in einem Wohnmobil eingeschlossen, Slide gefesselt in seinem Auto zurücklassend. In ein warmes, gemütliches Zwielicht getaucht, reden sie miteinander, brechen dabei an einer Stelle in langes gemeinsames Gelächter aus. Sie zieht sich aus bis auf den Slip, legt sich ins Bett, guckt durch das Fenster auf die Zeichentrickserie, die im Auto nebenan läuft. Es passiert letztlich nicht viel in der Szene, nichts außergewöhnliches zumindest, aber genau das ist der Punkt daran. Der Film gibt ihnen an einem Ort, der ihr Unterwegs-sein und Nicht-ankommen-können doch noch sehr genau akzentuiert, einen Moment größter Intimität, der Teil eines Alltags sein könnte, der für sie letztlich ein Traum bleiben muss. Und Spielberg verdichtet seinen sanften zärtlichen Humanismus dabei zu einen Moment purer Kino-Magie aus Schatten, Licht, Lachen, Liebe – und Roadrunner-Cartoon.

(Noch eine auteurischtische Bemerkung zum Schluss: Dass Spielberg nach diesem Film gleich in seiner zweiten Regie-Arbeit fürs Kino ein so kostspieliges Projekt wie „Der Weiße Hai“ („Jaws“, 1975) anvertraut wurde, wundert mich nicht im geringsten. So sehr ich den Film an sich auch mag, der, wie Dominik Graf es einmal auf den Punkt brachte, den Studios zeigte, wie viel Geld sich mit Filmen wirklich verdienen ließ, ist es doch jammerschade, dass er eine Ära im US-Kino einleitete, in der für so verhältnismäßig kleine, in ihrer Publikumsfreundlichkeit doch eigenartig verschrobene Film wie „The Sugarland Express“ zunehmend kein Platz mehr war. Wie in Spielbergs Filmen der folgenden Jahre, in deren Figuren und Konstellation dieses nunmehr wieder neuen, größeren Hollywoodkinos – in „Jaws“, mehr noch in „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ („Close Encounter of the Third Kind“, 1977) und – weniger wohl – in „E.T.“ (1982) – die Verschrobenheit und Zerrissenheit der Figuren des New Hollywood nachhallte, ist sehr faszinierend. Ich will alle diese Filme mal wieder sehen. „Close Encounters“ endlich auch mal im Kino.)

„As Tears Go By“ (Wong Kar-Wai, Hongkong 1989)

© Alamode Film

Nach einem langen Anreise- und (für mich) ersten Festivaltag hatte ich zu später Stunde nicht mehr wirklich viel Konzentration für Wongs Debüt, nach dem er sich übrigens auch zu einem reinen Genre-Regisseur von, sagen wir, dem Schlage eines Ringo Lam hätte entwickeln können, anstatt sich mehr und mehr dem Arthaus-Autoren-Kino zuzuwenden. Gerade meine eigentlich eher suboptimalen persönlichen Rezeptionsbedingungen machten mich dann aber sehr zugänglich für die Schauwerte eines Films, dessen Handlung en detail nachzuvollziehen ich schnell aufgab. Insbesondere die so hammerharte wie eruptive Gewalt, die den Film immer wieder regelrecht heimzusuchen scheint, aus dem Nichts in ihn hereinbrach, hatte dabei eine starke Wirkung auf mich. Wenn einer der Protagonisten zu Beginn in einer Bar ohne jede Vorwarnung einem Gangster eine Bierflasche auf dem Kopf zerschlägt, ihn und seine Kompagnons dann mit dem abgebrochenen Flaschenhals in Schach hält, schien die Gewalt in meinem Zustand eine noch größere, weil unmittelbarer physische Wirkung zu entfalten, mich die Flasche und – vor allem – in einer viel späteren Szene den Baseballschläger auf dem eigenen Kopf spüren zu lassen.

Das konzentriertere Wiedersehen auf Blu-ray brachte dann zwei Erkenntnisse: Zunächst, ja, der Film ist tatsächlich ein ähnlich großes, die Genreform immer wieder zu Momenten purer Poesie verdichtendes, düster pathetisch im Neonlicht glitzerndes, packendes, wunderschönes und zutiefst tragisches, ungemein zärtliches und ultrabrutales Meisterwerk, wie es „Beyond Hypothermia“ (Patrick Leung, 1996) im Vorjahr war. Vermutlich ist es auch die Kenntnis von Leungs Film, die mir schon im Kino schnell klarmachte, dass die Geschichte um zwei Kleinganoven-Brüder und – am Rande – ihre jeweiligen Liebesbeziehungen keinen guten Ausgang nehmen würde. Aber dann leider auch: Wer nächtliche Neonlicht-Straßen der Achtziger – ob in Hongkong oder anderswo auf der Welt – einmal in analoger Projektion auf eine große Leinwand gesehen hat, der möchte sie später nicht mehr von irgendwelchen Digitalisaten auf dem Fernseher sehen.

„Stunts – Das Geschäft mit dem eigenen Leben“ („Stunts“, Mark L. Lester, USA 1977)

© Elstree Hill Entertainment

„Ein amerikanischer Film“ so verkündete es der Vorspann der hier gezeigten DDR-Kopie, die den Vorteil hatte, dass das Orvo-Material im Gegensatz zu anderem verwendeten Film der Zeit, nicht dazu neigt, rot zu werden, sondern die volle Farbe zu konservieren. Erst mal keine wirklich ungewöhnliche Sache, fallen mir derartige Einblendungen in Vorspannen der Zeit (etwa in Italo-Western) immer wieder auf. Nun hat „ein amerikanischer Film“ aber einfach einen anderen Klang als etwa „eine italienisch-deutsch-spanische Co-Produktion“. Scheint viel programmatischer, ja, ikonographischer. Und ja, Lesters „Stunts“ ist ein im besten Sinne des Wortes sehr amerikanischer Film.

Es geht also um eine Gruppe von Stuntmen, die einer nach dem anderen ermordet werden, so dass es wie bedauerliche Unfälle in ihrem Metier aussieht. Aber dann eben auch um Kapitalismuskritik, genauer: eine beißende Kritik am amerikanischen Filmbusiness, an seinen knallharten Hierarchien und zynischen hohen Funktionären, die den weitgehend vergessenen Film, der nur auf schaurigen englischen und amerikanischen DVDs vorliegt, in eine Reihe stellen sollte mit großen (Anti)Hollywood-Selbstbespieglungen wie „Ein einsamer Ort“ („In a Lonely Place“, Nicholas Ray, 1950) „Boulevard der Dämmerung“ („Sunset Boulevard“, Billy Wilder, 1950) oder „Der Tag der Heuschrecke“ („The Day of the Locust“, John Schlesinger, 1975).

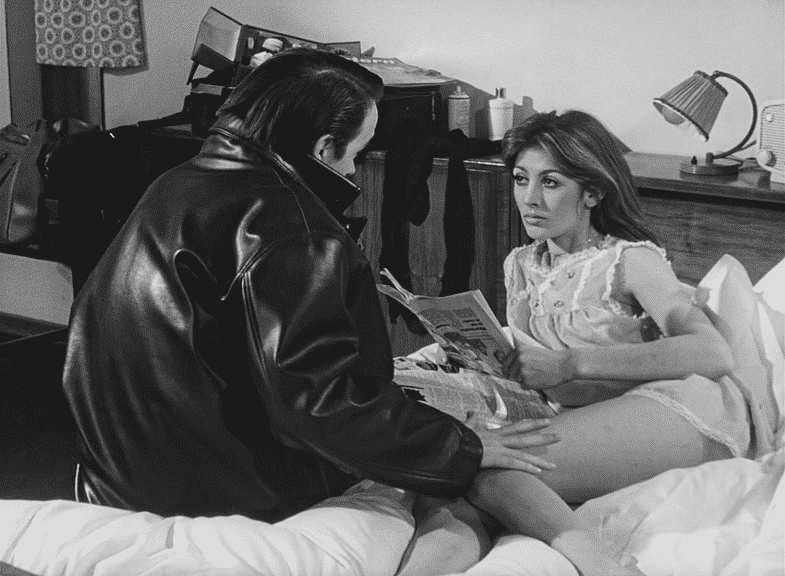

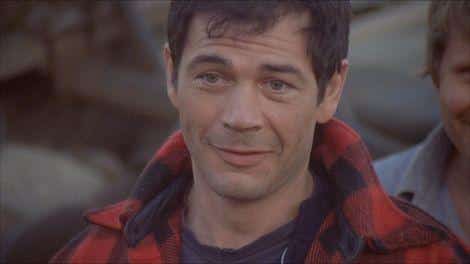

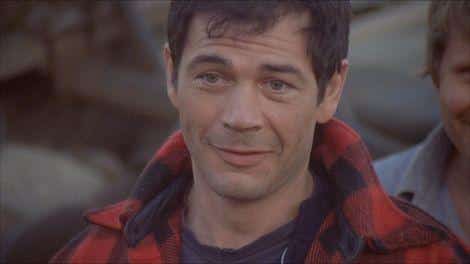

Und Lester weiß dabei ebenfalls, dass auch Geschlechterverhältnisse immer Machtverhältnisse sind. Wenn er die Figur der Reporterin B. J. Parswell (Fiona Lewis) zu Beginn des Films in die betont proletarische Männerwelt der Stuntmänner eindringen lässt, um eine Reportage über den ersten Toten zu halten. In ihrer erste Szene sitzt sie mit dem männlichen Protagonisten Glenn Wilson (großartig: Robert Foster, den ich tatsächlich bewusst nur aus Tarantinos „Jackie Brown“ (1997) kenne, der aber laut IMDb in mehr als 200 Filmen mitgespielt hatte, von denen ich gerne mehr sehen würde) im Auto, macht einen herablassenden Kommentar über Stuntmen im allgemeinen und den Toten insbesondere, worauf er erwidert, dass er selbst in diesem Metier arbeite und der zu Tode gekommene sein Bruder war, nun dreht sie einfach das Autoradio auf – als hätte sie nichts gehört. Die Einführung der Figur zeigt sie also auf eine Art, in der sich Misogynie und Antiintellektualismus unheilvoll zu verschränken scheinen.

Doch zum Glück bleibt der Film dabei keinesfalls stehen, bricht das alles immer weiter und immer bewusster auf. In einer Szene wenig später stehen Wilson und ein Kollege von ihm an einer Klippe, blicken hinüber zu Parswell, reden über sie, an der der Kollege einigen Gefallen findet (wie wunderbar schmierig und dabei doch nah am Original die DDR-Synchronisation ist, zeigt sich, wenn er zu ihm sagt, „die überzieht dich wie Pilzbefall“, im O-Ton spricht er von Moos). Wird das Patriarchale des Geschlechterverhältnisses im Blick der Männer auf und ihrem lüsternen Reden über die Frau noch sehr genau akzentuiert, fängt Lester doch im weiteren Verlauf der Szene an, es entschieden zu unterwandern. Lewis‘ Kompagnon geht zu der Frau hinüber, mit einer Anmache sein Glück versuchend, sie schlägt, nie um eine Antwort verlegen, einen Dreier mit Wilson vor. Das homosexuelle Moment daran, das, so sagt er, in einem Dreier von einem Mann mit zwei Frauen nicht gegeben wäre (Aha!), verstört ihn so sehr, dass er sich beschämt abwendet, derart aus dem Konzept gebracht, dass er dabei auch noch über einen Gegenstand am Boden stolpert und hinfällt. An anderer Stelle demonstriert ein Stuntman sein großes Verantwortungsbewusstsein, das er zuvor seiner Frau gegenüber bekundete, indem er sich auf ein Skateboard stellt, das sofort unter seinen Füßen wegrutscht, so dass er ebenfalls zu Boden geht.

Eine Stuntfrau darf nach dem Tod ihres Freundes, frustriert und besoffen, in einer Kneipenschlägerei gehörig austeilen. Später dann laufen Parswell und Lewis, die natürlich schnell ein Paar werden, einen Strand entlang, reden über sich, ihre Beziehung, ihre Gefühle und Bedürfnisse, ihre divergierenden Weltbilder – wohlgemerkt in einem Action-B-Movie von 1977. Allerdings hat er dabei auf ihre sehr berechtigten Einwände immer wieder eine schnippische Antwort parat. „Are you telling me there‘s no professional jealousy in your business? No comepetition? I mean what century are you living in?“ „The one before women learned to talk.“

Aber natürlich war Lester, auch schon bevor er kleinere oder größere B-Movie-Perlen wie „The Class of 1984“ („Die Klasse von 1984“, 1982) oder „Das Phantom Kommando“ („Commando“, 1985) drehte, ein begnadeter Action-Regisseur. Besonders in Erinnerung bleibt mir in dieser Hinsicht eine Szene, in der ein Stuntman durch den Sturz von einem Gebäude umkommt, wobei der Film, die Angst, die die Männer überwinden müssen, um ihrem Job nachgehen zu können, für das Publikum schön physisch nachvollziehbar macht, wenn er die Kamera erst bedrohlich langsam die Wand empor emporklettern lässt, damit sie dann, sich atemberaubend überschlagend, wieder in die Tiefe stürzen kann. Wie weit Lesters Film seiner Zeit voraus zu sein scheint, zeigt sich auch in einer kleinen Meta-Volte im Schluss-Dialog. Nachdem der Killer zur Strecke gebracht ist, stehen Parswell und Wilson auf der Straße, sein nach der Explosion rauchendes Auto im Hintergrund, umarmen und küssen sich: „An impressive ending.“ „Just like in the movies.“

„Der Mann von Hongkong“ („The Man from Hong Kong“, Brian Trenchard-Smith, Australien, Hongkong 1975)

Guter Film mit einem schönen Flow. Gleich zu Beginn etwa, wie die Kamera mit einer Drachenfliegerin über die Bucht von Hongkong gleitet, alles ins Schweben zu kommen scheint, der Titelsong dazu verkündet: „You blow me all sky high“. Dass der Plot dabei reines Gerüst bleibt – es geht um den Polizisten Fang Sing Leng (Yu Wang) aus Hongkong, der den australischen Supergangster Jack Wilton (George Lazenby) jagt und jagt und jagt –, das dann mit unzähligen Schlägereien und anderen Action-Szenen ausgeschmückt wurde, die für sich in ihrer harschen brachialen Wucht schon (schaurig) schön anzusehen sind, aber in der Ballung und über die Länge von 106 Minuten doch etwas ermüden, ist ein kleiner Wermutstropfen.

Macht aber letztlich nichts, weil Trenchard-Smith den Fluss des Films immer wieder zu wunderbaren kleinen Kabinettstückchen verdichtet. Gleich zu Beginn, wenn Leng mit einer Frau anbandelt (gleich die zweiten Reporterin in zwei hintereinander gezeigten Filmen), zunächst in seinem Mercedes durch Hongkong fährt, sie dann anhalten, sich auf eine Mauer am Rand einer Serpentine setzen und reden. Er verkündet ihr einige spezielle Vorzüge zu haben, sie erkundigt sich welche, Schnitt, die beiden räkeln sich postkoital in einem Bett, wobei die Kamera langsam von ihren umschlungenen Füßen horizontal an den Körpern entlangfährt (auch das hier übrigens: ein toller Scope-Film). Noch eine Parallele zu „Stunts“ ergibt sich in einer Szene, in der Leng an der Fassade eines düsteren Hinterhofes hinaufklettert, wobei wiederum die Inszenierung auch hier einiges tut, um die Gefahr der Höhe möglichst physisch spürbar zu machen.

Der Text zum Film im Programmheft schließt mit den Worten: „Negativ fällt nur eine gefühlige Romanze auf, deren Spielzeit sich aber zum Glück in Grenzen hält.“ Die wohl gemeinte Szene – denn für diese „gefühlige Romanze“ nimmt unter anderem uneingeschränkt ein, dass sie maßgeblich nur aus einer einzigen Montagesequenz besteht – ist in ihrer vollkommen entfesselten schwülstig-kitschigen Romantik dann allerdings nicht nur die schönste des ganzen Films, sondern auch eine dieser absoluten Unfassbarkeiten, die es im Gegenwartskino nicht mehr – oder zumindest nur noch viel zu selten – gibt.

In der Vorgeschichte pflegt die – wiederum sehr weiße und attraktive – Tochter eines Tierarztes, bei dem er erwachte von den Fäusten und Schwertern seiner Gegner in einem besonders extensiven set piece unmittelbar zuvor schwerst geschunden, ihn gesund. Wiederum sind die Verhältnisse nach ein paar in Schuss und Gegenschuss gewechselten Blicken und Sätzen vollkommen klar, so dass es, nachdem der Film kurz noch auf eine andere Szene schneidet, also losgehen kann: Zunächst reitet er auf einem Pferd durch eine Waldlandschaft auf sie zu, die ebenfalls auf einem Pferd sitzt. Dann reiten sie gemeinsam, gehen dann mit den Pferden nebeneinander her, Arm in Arm. Tollen über Wiesen und ein altes Gemäuer, sie kommt langsam mit dem Oberkörper aus der Luke eines rostigen alten Rohres, er macht dazu den Schlangenbeschwörer. Dann beide in einer Kutsche (noch ein Pferd: super), er trägt sie durch die Felder, wirbelt ihren Körper herum. Überblende auf die beiden in einem See, auf dessen Wasser die Abendsonne glitzert, wie sie es nur für Liebende tun kann, deren Körper sich dabei fast in den extremen lens flares aufzulösen scheinen; pure visualisierte Symbiose. Zum Abschluss dann ein Picknick, natürlich vor der Kulisse eines Wasserfalls. Hier haben sie dann schließlich Sex, der natürlich teilweise durch das in die Tiefe brausende Wasser gefilmt ist. Dazu singt, nein, schmachtet Deena Green: „Baby, baby, I think I love you / Always thinking of you / A man is a man is a man / Waisting time with these expressions / I should have learned my lessons / A man is a man.“ Hach!

Eine Szene später ist die Geliebte dann schon tot; bei der australischen Genregröße Brian Trenchard-Smith, von dem ich bislang nur diesen Film kenne, muss es offenbar zwischen den set pieces immer schnell gehen. Und Leng kann nun die verbleibenden zwanzig Minuten mit grimmig entschlossenem Gesicht seinen Auftrag zu Ende bringen – und dabei zugleich Rache für die Geliebte nehmen.

(Dass ich ganz entgegen meiner alltäglichen Sehgewohnheiten auf Festivals wie diesem immer wieder synchronisierte Filme sehe, ist nicht zuletzt deshalb interessant, weil sich dabei die durch die Übersetzung eingefügten Änderungen gut beobachten lassen. So ist etwa hier die Figur eines australischen Zottel-Bullen (Hugh Keays-Byrne, der verschiedene Bösewichte in George Millers „Mad Max“ (1979) und „Mad Max: Fury Road“ (2015) spielte) zwar auch im O-Ton betont griesgrämig, erst die deutsche Fassung lässt ihn aber auch zu einem ausgesuchten Rassisten werden, der, wenn er über Chinesen spricht kein Stereotyp auslässt: also Schlitzaugen, gelb, Essstäbchen und – immer wieder – Reis.)

„Robocop“ (Paul Verhoeven, USA 1987)

© 20th Century Fox

Über den Film habe ich mich an zwei anderen Stellen ja schon genug ausgelassen in letzter Zeit, deshalb hier nur noch eine kurze Bemerkung dazu: In einer Facebook-Diskussion hieß es einmal, dass man einen Film auf der Leinwand immer zum ersten Mal sieht. Ich habe „Robocop“ in den letzten ca. 25 Jahren unzählige Male in unterschiedlichsten Versionen von VHS, DVD und Blu-ray gesehen (als ich nach dem Screening versuchte, mich zu erinnern in wie vielen unterschiedlichen Editionen ich ihn besessen habe oder immer noch besitze, kam ich auf fünf). Nun also im Kino von einer wunderschönen Kopie im Originalton und dem vollkommen ungekürzten Director‘s Cut und tatsächlich ist mir dabei einiges Neues aufgegangen. Zunächst einmal mit welcher gnadenlosen Scharfsichtigkeit Verhoeven den Kapitalismus seiner Zeit seziert und weiterdenkt.

Aber da ist noch mehr, wenn Alex Murphy (Peter Weller) regelrecht in Stücke geschossen wird und seine Partnerin (toll: Nancy Allen) zu dem Sterbenden eilt (der Film macht von Anfang an klar, dass sich die beiden, die sich erst ein paar Stunden kennen, sehr sympathisch sind, vielleicht auch ein bisschen mehr als das), findet der Film nach einer Viertelstunde voller durchgeknallt satirischer Werbe-Clips und Nachrichten-Sendungen, Zynismus und Gewalt in dieser Szene zu einer sonderbaren Emotionalität. Das sagt zunächst einmal, dass „Robocop“ nicht einfach in einer Welt spielt, in der „ein Menschenleben nichts mehr wert ist“, es hat seinen Wert ziemlich komplett verloren für das menschenverachtende und -vernichtende System, das sich die Menschen geschaffen haben – nicht aber für die einzelnen Individuen. Die Art, wie der Film hier und in einigen anderen Szenen auf der emotinalen Klaviatur des Publikums spielt, unterscheidet sich vom Rest nicht dadurch, dass sie subtiler wäre. Sie ist nur auf eine sehr andere Art unsubtil. Bei einem Film, dem die Achtziger sonst aus jeder Pore zu triefen scheinen, der politisch wie ästhetisch gleichermaßen ein ziemlich perfekter (Zerr)Spiegel seiner Zeit ist, musste ich in diesen Momenten eher an das große Pathos des klassischen Hollywood denken. An die Melodramen eines Douglas Sirk vielleicht.

Experimentelles Kurzfilm-Programm: Action in/on the Film

Nicht alle Filme des von Sébastian Ronceray kuratierten Programms haben mir wirklich gefallen, einige dafür umso mehr. Gleich zu Beginn etwa stellte das in mehrere Teile aufgegliederte Programm die schwarzweiße Zeitraffer-Ästhetik von „Topic I et II“ (Pascal Beas, 1989), in der ein paar Menschen als sphärische Erscheinungen zu Grunge-Klängen durch das nächtliche Prag tanzen, mit „Jeux des reflets et de la vitesse“ (Henri Chomette, Frankreich 1925) in Beziehung, in dem sich die Kamera wiederum im Zeitraffer durch Paris bewegt, wahlweise mit dem Zug oder auf einem Schiff auf der Seine. Dass die Atemlosigkeit derartiger Großstadt-Bilder viel später, ab den neunziger Jahren, sich regelrecht zu einem visuellen Stereotyp entwickelt haben, hier nun aber so deutlich die französische Hauptstadt der zwanziger Jahren zeigen, ergab einen sehr interessanten Verfremdungseffekt.

Der absolute visuelle Overdrive, der mir bei Experimentalfilmen oft eher etwas zu Schaffen macht, fand sich in dem Programm z. B. in den found footage-Filmen des Kurators „Old Western Movie“ (2000), der Szenen aus John Fords „She Wore a Yellow Ribbon“ (1949) zusammenschnitt, das analoge Material dabei verfremdend, indem es unter anderem mit Säure bearbeitet wurde. So sehr ich die Verfremdungseffekte verfallenden Filmmaterials an sich auch mag, hier war es mir schlicht etwas viel. Sehr schön hingegen war die Art, wie „The High“ (Othello Vilgard, 2001) Szenen aus Abel Ferraras „The Addiction“ (1996), in denen sich die Protagonistin einen Schuss (Blut) setzt, von einem Fernseher abgefilmt wurden, die große Brüchigkeit, die Ferraras Film sowieso schon auszeichnet, noch akzentuierend und vermehrend.

Auch sehr gut gefiel mir „Perforations“ (Herve Pichard, Mayumi Matsuo, 2018), der, dem Titel entsprechend, entstand, indem aus 35mm-Material Teile gelocht und auf Film geklebt wurden – nicht nur, aber sicherlich auch nicht zuletzt, weil im letzten Teil des als Triptychon angelegten Films dann Bilder der wunderbaren Pam Grier über die Leinwand flackerten. Das Beste aber kam zum Schluss: In „The Action“ (David Matarasso, 2012), der ebenfalls komplett in der Kamera entstand, wurden Elemente aus Filmen, unter anedrem einem Golden-Age-Porno und einem Action-Film (ich glaube, es war Monte Hellmans „Asphaltrennen“ („Two-Lane Blacktop, 1971)), aus dem Filmmaterial ausgeschnitten und wiederum auf einen Filmstreifen geklebt. Die Bilder von einem Schwanz, der geblasen wird, und einem Auto, das sich bei einem Rennen überschlägt, werden durch den verspielten Umgang mit dem Material auf sehr interessante Weise überhöht, bekommen eine große Bedeutsamkeit und Gravität. Dass es gerade dieser Film war, der das Kuratoren-Team auf die Idee brachte, den Action-Begriff des Festivals durch ein Experimentalfilmprogramm (noch) weiter zu fassen, leuchtet mir absolut ein.

„Dealer Connection“ („La via della droga“, Enzo G. Castellari, Italien 1977)

Dem Sujet des internationalen Drogenhandels entsprechend, beginnt der Film nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals an verschiedenen Schauplätzen (an die sich der gewohnt großartige Goblin-Score, ungemein treibend, aber dabei zugleich lauernd, wartend, jeweils sehr gekonnt anpasst): Hongkong, das kolumbianische Cartaghena, Amsterdam, New York. Immer wieder mittendrin statt nur dabei, aber doch stets aus der Menge herausstechend: Fabio Testi – letzteres nicht nur wegen seines absolut großartigen Outfits – schmuddeliges Basecap, löchrige ausgewaschene Jeans, verschiedene Anhänger an Bändern um den Hals, glitzernder kleiner Ohrring –, das die gesamten Siebziger nur wie eine modische Schnittstelle aus der vorangegangen und der kommenden Dekade wirken lässt: Der Hippie-Look hallt deutlich nach und zugleich scheint sich schon der Stil der Straßengangs im (vorwiegend amerikanischen) Exploitationkino der Achtziger abzuzeichnen.

Ähnlich wie bei „The Man from Hong Kong“ ist mein einziger Einwand, dass der Film sich mit seinen atemlos nach vorne preschenden, ausufernden Action-Szenen irgendwann etwas zu ziehen anfängt. Aber dann auch hier: immer wieder Momente reinen Kinoglücks – und Leids. Letzteres ergab sich für mich vor allem in einer Szene, in der das Elend von Drogensucht und -entzug in einer konsequenten exploitativen Härte gezeigt wird, die mich an meine Grenzen brachte. Ersteres ergibt sich hingegen nicht zuletzt aus der großartigen Kamera Giovanni Bergaminis, der etwa auch so visuell überragende Meisterwerke des italienischen Genrekinos wie Lucio Fulcis „Don‘t Torture a Duckling“ (1972) oder Castellaris unmittelbaren Vorgänger, den Post-Italo-Western „Keoma“ (1976), fotografierte, und die nicht nur mit ihrer Agilität entscheidenden Anteil am atemlosen Tempo des Films hat, sondern auch manchmal wunderbar seltsame Perspektiven wählt. Nur ein Beispiel: Was der Film bei einer Schießerei zwischen Testi und seinen Widersachern in einem im Bau befindlichen Haus mit einem Rohr anstellt, das in Schuss und Gegenschuss zu einem sehr sonderbaren Zielrohr umfunktioniert wird, ist narrativ wie optisch gleichermaßen unfassbar.

Bleibt noch zu erwähnen, dass der zweite Protagonist, ein Interpol-Agent, der dem gleichen Drogenring das Handwerk legen will, gegen den auch die Testi-Figur undercover ermittelt, von David Hemmings gespielt wird, der, so legt es zumindest sein Auftritt hier und zwei Jahre zuvor in Argentos „Profondo Rosso“ nahe, erst im italienischen Genrekino der Siebziger als Schauspieler ganz zu sich kommen konnte. Auch wenn Testi und er im Drogenkrieg nominell auf derselben Seite kämpfen, müssen der Italiener mit Dreitagebart und der glattrasierte Engländer im Anzug in Auftreten und Art doch Antipoden bleiben; genauer: so sehr wie beide in ihrer Arbeit aufzugehen und von ihr vereinnahmt scheinen, stehen sie dabei doch für zwei Triebsysteme, deren größter Unterschied wohl in sehr verschiedenen Stadien der Sublimierung besteht.

„Red Heat“ (Walter Hill, USA 1988)

© Kinowelt

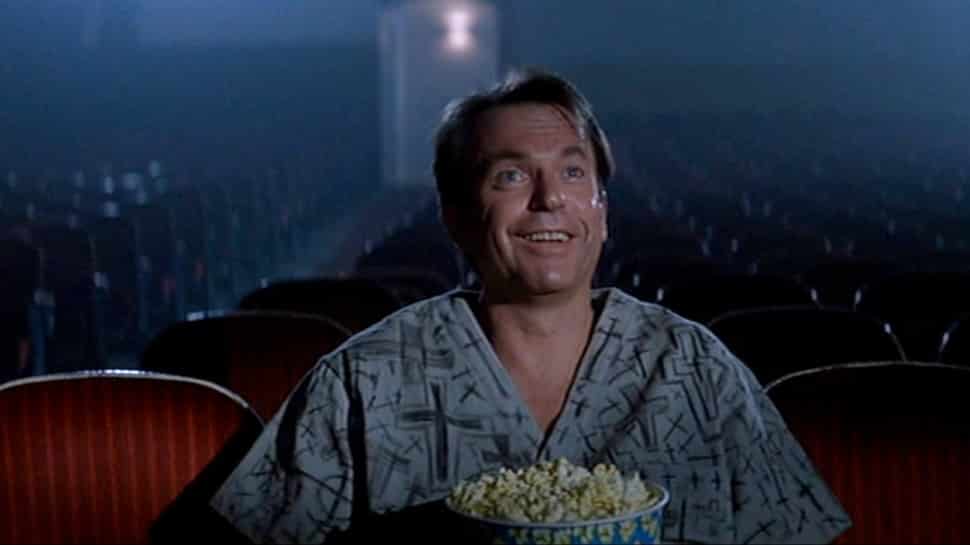

Zum Schluss noch ein Meisterwerk – wenn auch zugegebenermaßen, gemessen an Filmen wie „As Tears Go By“, „The Sugarland Express“ oder „Robocop“, eher ein kleines. Aber wahrscheinlich ist es gerade das, was mich so faszinierte. Wie der Film die Formel des Cop-Buddy-Movies, wie sie der Regisseur selbst zu Beginn der Dekade in „Nur 48 Stunden“ („48 Hrs.“, 1982) in ihre ikonische Form brachte, letztlich schlicht erfüllt, indem er erzählt, wie sich ein betont harscher, wortkarger und, nun ja, seriöser Moskauer Sowjet-Polizist (Arnold Schwarzenegger) und ein schludriger Chicagoer Bulle mit Kodderschnauze (James Belushi) zusammenraufen müssen, um in Chicago ein paar Gangster zur Strecke zu bringen. Dabei aber doch eine gewisse Gravitas entwickelt, die das durch und durch Generischen daran in sehr hübschen Camp überführt.

So ist der Film voller kleiner, faszinierender Momente: Wie im Vorspann über Hills Regie-Credit in kantigen, auf Russisch machenden Lettern ein riesiges Moskauer Marx-Denkmal thront. Wie die Kamera in Schwarzeneggers erster Einstellung in der feucht-schwülen Atmosphäre einer russischen Sauna an seinem nur mit einem um die Hüfte gebundenen Handtuch bekleideten Körper, auf dem der Schweiß perlt, so langsam hinaufgleitet, als wolle sie dessen ikonische Muskeln Zentimeter für Zentimeter vermessen. Wie Schwarzenegger später in Chicago in einem Hotel im Ghetto eincheckt, dem leicht schmierigen Herren an der Rezeption den Nachnamen seiner Figur nennt: „Danko.“ – und darauf die Antwort bekommt: „You‘re welcome!“

Bad guys, die durch die Sauna geprügelt oder durch Glasscheiben geschossen werden. Finstere Chicagoer Gassen, die im Neonlicht leuchten, während die U-Bahn über ihre Trasse rattert. Die Fraternisierung der beiden Protagonisten, die schließlich den Eisernen Vorhang transzendieren darf, nur ein Jahr bevor es sich mit ihm – lieber vorsichtig ausgedrückt: in seine damaligen Form – sowieso gegessen hatte; denn: Cops will be cops and boys will be boys. Aber schließlich doch getrennte Wege gehen müssen, was nicht nur daran liegt, dass sich der teilweise an russischen Originalschauplätzen gedrehte Film mit der für das US-Kino der Zeit typischen Kalt-Kriegs-Kommunsimus-Kritik eher zurückhält, sondern sich auch ein Stück weit aus den Figuren ergibt; denn Chicagoer Kodderschnauzen will be Chikagoer Kodderschnauzen and steierische Sowjet-Eichen will be steierische Sowjet-Eichen. (Aber dann auch: die wie immer wunderbare Gina Gershon in einer – leider arg klein geratenen – Nebenrolle, die sich während eines Wortgefechts zwischen Männern in einem Parkhaus enerviert umdreht und geht – mit der Begründung, das sei ihr entschieden zu viel „macho bullshit“.)

Der Film wurde insgesamt vom Festivalpublikum, so erfuhr ich in den Gesprächen auf der Terrasse des Filmhauses nach der Vorführung, recht positiv aufgenommen. Aber ich war wohl der einzige, den es tatsächlich ziemlich umgehauen hat, ihn im Kino und von 35mm wiederzusehen, der im Kontext dieses Festivals merkte, wie viel näher am Herzen gebaut ihm diese Art von Kino ist als etwa amerikanische Rocker-Filme aus den Sechzigern oder italienische Gangsterfilme aus den Siebzigern. Ich bin ein Kind der Achtziger, dessen Filmsozialisierung, jedenfalls soweit wie ich sie erinnere, in den frühen Neunzigern begann. Ich kann nicht anders!

Szene aus „Ayka“ von Sergey Dvortsevoy

Szene aus „Ayka“ von Sergey Dvortsevoy Szene aus „The Load“ von Ognjen Glavonic

Szene aus „The Load“ von Ognjen Glavonic