Vom 1.-6. Mai 2019 fanden in Oberhausen die 65. Internationalen Kurzfilmtage statt. Valentina Smirnova und Ricardo Brunn waren vor Ort und berichten an dieser Stelle über ihre Eindrücke sowie einzelne Filme, die ihnen in besonderer Erinnerung geblieben sind.

* * *

Elvis: Strung Out

(R: Mark Oliver; CAN 2018)

Kampf der Titanen

1973 war kein gutes Jahr für den King. 1974 konnte da nur besser werden und seine ersten Konzerte schienen vielversprechend. Im Juli dann ein seltsamer Karateauftritt, der Jahrzehnte später nur noch von der Vorstellung eines übergewichtigen Steven Seagal in den Schatten gestellt werden konnte. Am 2. September dann das legendäre „Desert Storm“ Konzert – das letzte und deshalb größte seiner Las-Vegas-Auftritte im Hilton Hotel des Jahres 1974. In einer Pause zwischen den Liedern greift Elvis Gerüchte auf, die in den Tabloids über ihn verbreitet werden. Er sei ausgebrannt und heroinabhängig, weshalb einige Konzerte abgesagt werden mussten. Dabei, so stellt er richtig, habe er nur Grippe gehabt. Alles sei erfunden. Er sei niemals auf Drogen gewesen. Musik sei die einzige Droge in seinem Leben. Das Problem: Elvis war voll drauf, als er seine schweißtriefende Rede hielt.

In „Elvis: Strung Out“ hat sich der Kanadier Mark Oliver die ikonische Pausenansprache des „King“ genommen und mit den Aufnahmen einer Show aus dem Jahre 1970, Elvis war damals noch in bester Form, kombiniert. Getarnt als Musikvideo, gelingt Oliver in gerade einmal 4 Minuten, unterlegt von einem ansteckenden Funk-Loop, eine hypnotische Meditation über den Starkult, in der Totalabsturz und Ekstase sich besoffen die Hand reichen. Die Montage jongliert mit den visuellen und akustischen Versatzstücken. Das auf der Bühne tobende Geschehen macht die akustischen Darbietungen eines paranoiden und neurotischen Elvis vergessen, obwohl der Beinahezusammenbruch in der Stimme deutlich zu hören ist. Stattdessen wird ein selbstzerstörerischer Elvis umso mythischer. Konstruktion, Dekonstruktion und Wiederauferstehung, „Elvis: Stung Out“ entwickelt aus einem Moment schroffer Trostlosigkeit der Popkultur einen atemberaubender Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Ein akustischer Elvis zerlegt den visuellen und überhöht ihn damit nur noch.

Letztlich, und auch davon erzählt Mark Oliver mithilfe der morbide Performance eines Abends im September, haben Wahrheit und Wirklichkeit im Zirkus der popkulturellen Eitelkeiten keinen Platz. Beständig kehren sich die Kräfte in ihr Gegenteil. Alles ist Inszenierung und alle spielen mit. Und so kann auch ich nicht genug von Elvis kriegen, schaue mir ihn wieder und wieder an. Scheißegal, ob er nun strung out ist oder nicht. Geschichte wird gemacht, es geht voran!

* * *

Facade Colour: Blue

(R: Oleksiy Radynski; UKR 2019)

von Valentina Smirnova

Im Rhythmus des Kapitals

Eine Baustelle. Pfähle, Gerüste, Arbeiter und Maschinen. Monotone Geräusche der Arbeit. Ein alter Mann, der Architekt Florian Jurjew, schaut in Regenmantel und Baskenmütze durch ein großes Fenster auf die Szenerie, beobachtet, was passiert. Er betrachtet die Baustelle von einem seiner eigenen Gebäude, erbaut im Jahre 1971, aus. Die Bewohner der Stadt nennen dieses Gebäude liebevoll „Fliegende Untertasse“, da das Herzstück des Bauwerkes den bekannten Bildern von Ufos ähnelt. Während des Baus wurde Jurjew von den Bauarbeitern gesagt, dass es unmöglich sei ein solches Gebäude zu bauen, dass es in sich zusammenfallen würde. Er hat es trotzdem geschafft. Jetzt ist er nur als Beobachter da. Aus der Grube nebenan soll ein Einkaufszentrum erwachsen. Das Ufo soll ohne Jurjews Zustimmung ein Teil der Mall werden: sie wird in seine Schöpfung beißen, sie zerstören.

Oleksiy Radynski erzählt in seinem Film vom Leben eines Gebäudes und seines Schöpfers und macht zugleich einen Rundgang durch die Welt der modernen sozialen und wirtschaftlichen Situation in der Ukraine. Die Geschichte entfaltet sich vor dem Hintergrund der ständig laufenden Bauarbeiten, die zum Leitmotiv des gesamten Films werden. In der Tat sehen wir als Zuschauer*innen jedoch keinen Akt einer neuen architektonischen Schöpfung. Die Kamera zeigt uns stattdessen – neben besagter Baustelle – nur, wie Jurjews Werk für den Kommerz Stück für Stück auseinandergenommen wird. Dazu geben Diskussionen mit Politikern einen Einblick in die Art und Weise, wie das Neue mit dem Alten umzugehen gedenkt: am besten gar nicht. Unerschrocken ergreift Jurjew das Wort in holzvertäfelten Meetingrooms und kann sich am Ende nur wundern, welche kruden Ideen die Bürokraten haben und wie das Architekturverständnis der Investoren von mit der Festlegung der Fassadenfarbe endet.

In den Gegensatz dazu stellt der Regisseur die Werkstatt von Florian Yuriev, das ein Portal zu einer sorgfältig durchdachten, fast magischen Welt aus Farben und Tönen ist. In seinem Atelier gibt Florian Jurjew Einblicke in sein synästhetisches Konzept, in der er Architektur mit Musik vergleicht, die ohne Rhythmus nicht existieren kann. Seiner Theorie nach sollte jedes Gebäude wie jede Musikkomposition einen Rhythmus haben. Gleichzeitig wird sein Opus Magnum durch das Zerlegen und Zertrümmern des angedachten Rhythmus beraubt.

“Gehen wir vorwärts oder rückwärts?” – fragt Florian Jurjew sein Publikum und meint die Frage im Angesicht der Umstände ironiefrei rhetorisch. Er ist ein trauriges Symbol für blinden Fortschritt, der sich nicht für das Verlangen interessiert, das Unmögliche möglich und das Schöne sinnlich erfahrbar zu machen. Was bleibt, ist Unverständnis und Empörung über den überwältigenden, uneingeschränkt wütenden Kapitalismus, in dem die Fassade des „Ufos“ am Ende blau sein wird, einfach weil blau die Lieblingsfarbe des Geldgebers ist.

* * *

China Not China

(R: Dianna Barrie, Richard Tuohy; AU 2018)

von Ricardo Brunn

Instabiler chinesischer Futurismus

1997 wurde Hongkong an China zurückgegeben und mit der Erklärung „Ein Land, zwei Systeme“ zur Sonderverwaltungszone. Jegliche wirtschaftliche und politische Einmischung durch Festlandchina wurde für 50 Jahre unterbunden. Doch bereits seit 2003 blendet Festlandchina eines der Systeme langsam aus: So wurden Medienunternehmen von festlandchinesischen Firmen gekauft und die für 2017 in Aussicht gestellten freien Wahlen mit einer Änderung der Politik behindert. 2014 kam es deshalb zu Protesten der pro-demokratischen Regenschirm-Bewegung. Noch komplexer ist die Situation in Taiwan, das offiziell Republik China heißt, tatsächlich ein eigener (demokratischer) Staat ist, aber von der Volksrepublik China als solcher nicht anerkannt wird. Während Xi Jinping von einem „historisch gewollten“ Anschluss spricht und seit Jahren mehr als 1000 Raketen auf das Land richtet, rief Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen Festlandchina zuletzt in ihrer Neujahrsansprache 2019 auf, die „Existenz als Taiwan“ anzuerkennen.

Diesen Zustand des Konkurrierens mehrerer Narrative, des Überlappens unterschiedlicher Wirklichkeiten übersetzt „China Not China“ von Dianna Barrie und Richard Tuohy in sich überlagernde Bilder. Flächen und Linien der gezeigten Straßenansichten fließen in ihrem Kurzfilm mithilfe von Mehrfachbelichtungen ineinander und lassen futuristische Aufnahmen voller verdoppelter, verdreifachter, verzehnfachter Bewegungen entstehen, die sich in der eingesetzten Zeitlupe der Wirklichkeit zusätzlich entziehen. Es sind dreizehn Minuten, in denen in den Schichtungen der Bilder gar nicht viel geschieht und doch eben alles. Fast immer sind es Kreuzungen, aufgenommen in Hongkong und Taipeh, über die die Kamera von links nach rechts hinweg schwenkt und die zu einem undurchdringlichen Wirrwarr verschmolzene Verkehrs- und Menschenströme zeigen. In der übereinandergelegten Wiederholung des Immergleichen lösen sich die Individuen in der Masse und die Dreidimensionalität in der Fläche auf. Die Stadt wird zu einem Netz, das gerade noch Bewegungen von A nach B erkennen lässt. Die Kreuzung als Weggabelung kann hier genauso als Symbol für den Scheideweg, den Moment des Übergangs gesehen werden, wie die unbeständigen, wabernden Strukturen in den Bildern auf den radikalen Wandel der chinesischen Gesellschaft verweist, der einen Halt bietet, der kein Entkommen zulässt.

Alle Effekte in „China Not China“ sind in der Kamera entstanden. Nichts wurde in der Postproduktion hinzugefügt oder verändert. An den Rändern einzelner Einstellungen wird der Mehrfachbelichtungsprozess für Bruchteile von Sekunden sichtbar, wenn einige der geschichteten Bilder plötzlich verschwinden. Das Netz bricht auf und rückt einen Blick hinter die dichte Fassade in den Bereich des Denkbaren. Diese brüchigen Momente bilden wichtige Ankerpunkte beim Schauen. Sie machen ein wenig Hoffnung auf das Andere in einem Film, der zusätzlich zu seiner visuellen Dichte von einem beinahe bedrohlichem und in einem Loop gefangenen Ambient eine hypnotische Kraft ausübt, die einen alles vergessen lässt. Und nicht zuletzt ist es das Filmmaterial selbst, das in seiner Fragilität, seiner Instabilität diese Hoffnung unterstützt.

* * *

FragMANts

(R: Art Collective Neozoon; GER 2019)

von Valentina Smirnova

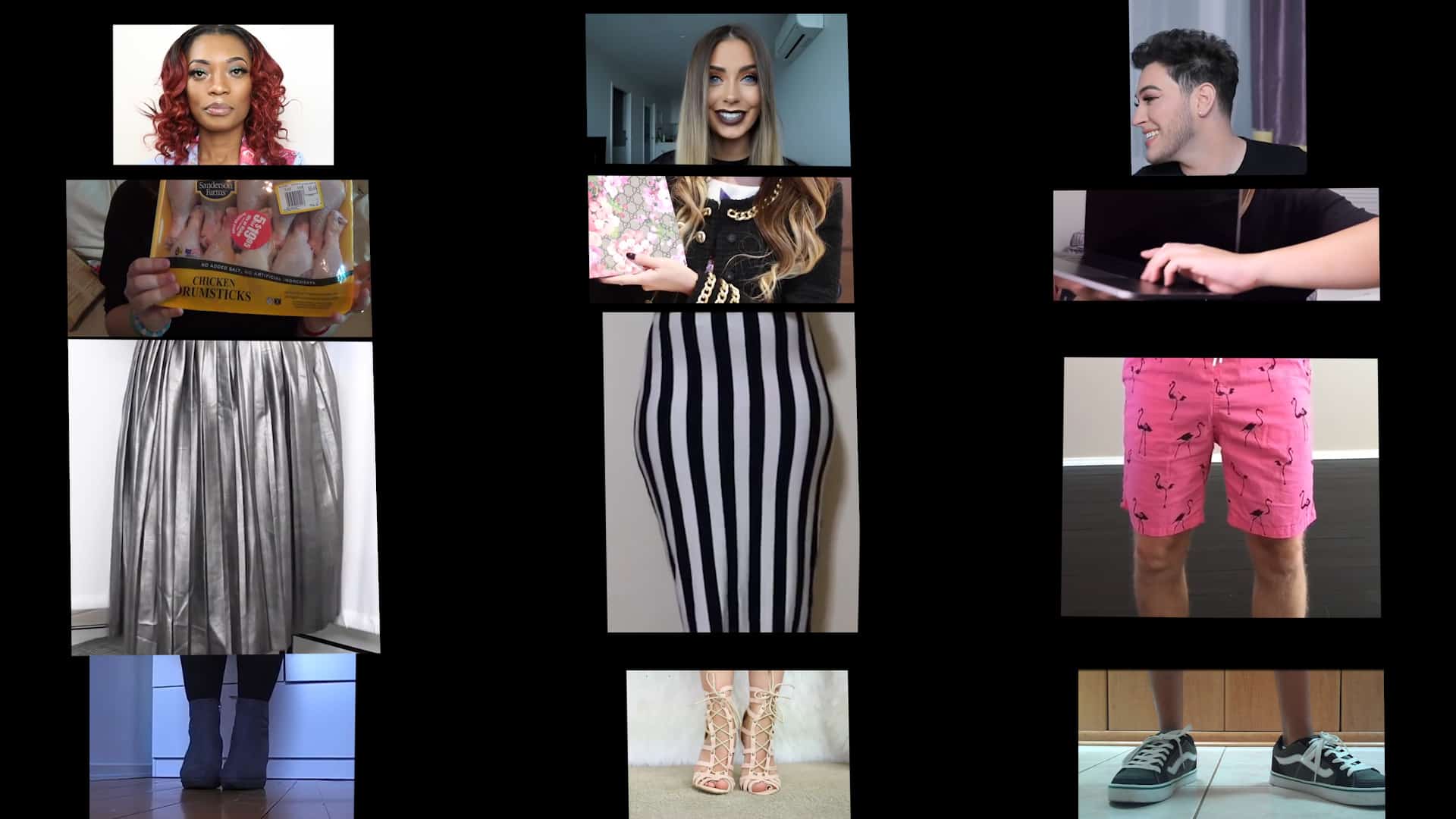

This is so amazing! My hands are shaking!

Lächelnde Gesichter und rhythmische Bewegungen. Berühren, streicheln, klopfen. Alles mit den Fingerspitzen. Dutzende von Videos: eine Frau, die gerne eine Kosmetikflasche streichelt. Ein Mann, der seinen behaarten Bauch schlägt. Ein anderer Mann, der in Militärstiefeln Videokassetten zerstampft. Unboxing. ASMR und alle sind excited. Wie im Klipp-Klapp-Buch öffnen sich dem Publikum immer neue Ausschnitte aus YouTube-Videos, übereinandergestapelt, bis aus den Fragmenten ganze Körper moderner Konsumenten entstehen. Ekstatische Ausrufe, die darauf abzielen, ein „unaussprechliches“ Vergnügen zu vermitteln vermischen sich mit den rhytmischen Geräuschen, die die Protagonist*innen machen zu einem immer weiter anschwellenden Beat.

“FragMANts” ist ein direkter und aggressiver Film über eine direkte und aggressive Konsumkultur der modernen Gesellschaft westlichen Typs. Die Mitglieder*innen des Art Collective Neozoon forschen in ihrem Film zu Konsumismus als Religion. Die aus den Wortfetzen, Lachern und Geräuschen entstehende gleichförmige Musik zeigt die Ritualisierung des Konsums: wie die Menschen Tag für Tag einer bestimmten Trajektorie der Konsumerfahrung folgen, von Video zu Video, wiederholen sie sich selbst und reproduzieren so den Konsumwahnsinn bis er zur verstörenden Endlosschleife wird.

Die Filmmacherinnen zeigen eine virtuelle Welt, deren Realität zugleich auf der Realität des Geschehens basiert: Vlogger müssen reale Objekte ihres Konsums zeigen, verschiedene Dinge wirklich anbeten oder zerstören, um sie zu fetischisieren und ihren eigenen Körper als Teil dieser Erfahrung darstellen. Einerseits erweist sich die Erstellung von Content dieser Art in vielen Fällen als eine rein individuelle Erfahrung in einer Situation, in der der Vlogger theoretisch keine technische Hilfe von jemand anderem benötigt. Zugleich gelingt es dem Film damit auch eine Art „Fragmentierung“ der Gesellschaft zu zeigen: es gibt einen Bildschirm, einen YouTube-Kanal, eine (immer nur im Ausschnitt zu sehende) Vloggerin und das Publikum auf andere Seite des Monitors.

Der Konsum, der allmählich den ganzen Körper in diesen Prozess einbezieht, wird in „FragMANts“ zu einem „körperlichen“ Konsum. Er erfasst das ganze Sein und macht die Zuschauer*innen zu Komplizen. Die Musik wird schneller, die Bewegungen beschleunigen sich und schließlich wird der Film zu einer surrealistische Trance-Erfahrung bis nur noch teuflisches Lachen bleibt, das so ansteckend wie der Konsum selbst ist.

* * *

Provence

(R: Kato De Boeck; BE 2018)

von Ricardo Brunn

Das Geheimnis eines Sommers

Die Blumen blühen und die Bienen summen. In den Sommerferien stromern Camille und ihr großer Bruder Tuur über einen Campingplatz in der Provence. Morgens waten sie durch ein Flussbett unter sanft im Wind sich wiegenden Bäumen, nachmittags albern sie im Swimmingpool herum und nachts spielen sie unter dem schwachen Licht einer Taschenlampe „Wahrheit oder Pflicht“, bei dem sich herausstellt, dass Tuur nicht nur keine Geheimnisse verheimlicht, sondern angeblich gar keine hat. Dass das nicht stimmen kann, vermutet Camille sofort. Komplizierter wird es, als sie in den kommenden Tagen um die Aufmerksamkeit ihres Bruders kämpfen muss, weil zwei niederländischen Mädchen in hübschen Bikinis seine Aufmerksamkeit absorbieren.

Konsequent erzählt Regisseurin Kato De Boeck in ihrem Film das Erwachsenwerden des Bruders aus der Sicht der 11-jährigen Camille. Hilflos muss sie mit ansehen, wie sich Tuur mehr für die neuen Mädchen interessiert und beginnt sich seltsam zu verhalten. In einem anfangs unbeschwerten Urlaub wird Camille zum fünften Rad am Wagen, das plötzlich nichts mehr versteht, Teenager in der Dusche belauscht und den Bruder frustriert mit Schlägen eindeckt. Erwachsene tauchen zu keinem Zeitpunkt auf, fallen als ordnende und erklärende Instanzen für Camille also aus. Und so vergrößert sich die Distanz zum geliebten Bruder immer mehr. Kann man denn gar nichts gegen dieses Erwachsenwerden tun?

Zugleich wachsen Camille und Tuur aber enger denn je zusammen. Denn natürlich hat Tuur ein Geheimnis. Es ist eben nur ein vollkommen anderes als Camille dachte. Und Kato De Boeck hat mit ihrer Inszenierung die Zuschauer*innen ebenfalls auf die falsche Fährte gelockt. Sie selbst war einst Camille und erzählt in „Provence“ von einem Sommer, der ihr Leben verändert hat. Dabei gelingt es ihr in den luftigen und sonnendurchfluteten Bildern feinsinnige Gesten einzufangen, die Kindheit und Erwachsensein nicht als Opposition oder das Erwachen der Jugend als Bruch begreifen und selbst ein so grausam peinliches Spiel wie „Wahrheit oder Pflicht“ zu einem unvergesslich schönen Erlebnis machen.

* * *

The American Bull

(R: Fatemeh Tousi; UKR 2019)

von Ricardo Brunn

Zum Beispiel Lord

Teenager Saheb lebt in einem iranischen Dorf nahe der Grenze zum Irak. Sein ganzer Stolz ist ein amerikanischer Bulle – der einzige weit und breit. Das potente Tier mit dem bescheidenen Namen Lord wird von Saheb liebevoll umsorgt und von den Kindern im Dorf gefeiert, denn regelmäßig kommen die Menschen aus den umliegenden Ortschaften, um den Bullen für ein paar Stunden mit ihren Kühen zusammen zu bringen. Sie alle bezahlen gutes Geld, das Saheb und seine Mutter ein Auskommen in der ärmlichen Region sichert. Doch das einträgliche Geschäft nimmt eine jähes Ende, als Lord nicht mehr so tut, wie er soll. Plötzlich steht nicht nur das Einkommen der Familie auf dem Spiel.

Genau in der Mitte von „The American Bull“ vollzieht sich eine dramatische Wendung, wird Lord vom „Hengst“, über den alle reden, zum gebrochenen Charakter. Fiel die Identifikation mit dem jungen Saheb bis dahin schwer, auch weil das Schauspiel nahezu aller Figuren sehr zu wünschen übrig lässt, findet der Wunsch nach Bindung auf einmal festen emotionalen Boden in den Augen dieses Bullen und verändert den Blick der Zuschauer*innen auf die Situation dramatisch. Aus dem anonymen Nutztier wird mit einem Mal ein Lebewesen, das widerstandslos alles erträgt, alles hinnimmt. Ein Arzt wird gerufen. Schnell wird klar, Lord ist älter als Saheb dachte oder sich eingestehen wollte. Was nun? Müde schaut Lord seinem Schicksal entgegen, das der ratlose Saheb nun widerstandslos ertragen und hinnehmen muss. An diesem Punkt werden Besitz und Besitzer, Mensch und Tier unterschiedslos.

Die Diagnose des Tierarztes lässt zudem alle Illusionen wie Sand durch die Finger rinnen. Plötzlich muss der vaterlose Saheb dem Ende der Kindheit ins Auge schauen. War Lord bisher noch eine Art Ersatz (zumindest in physischer Hinsicht), ist der Junge nun endgültig „der Mann im Hause“. Zugleich war der amerikanische Bulle für die Menschen im Dorf auch Projektionsfläche für den amerikanischen Traum. Einmal bekommen Saheb und seine Freunde Coca Cola von einem Nachbarn geschenkt, ein anderer wünscht sich Amerikaner zu sein, um dann ebenfalls die meiste Zeit des Tages in der „Hochzeitssuite“ verbringen zu können. So wird Fatemeh Tousis Film auf unterschiedliche Weise zu einem Film über das Erwachen.

Auf den ersten Blick unscheinbar ist „The Amercian Bull“ in seiner nüchternen Attraktionslosigkeit ein unverschämt berührender Film, an dessen Ende Saheb mit Lord in der Abendsonne am Flussufer steht. Niemand ist mehr da, um den Bullen anzujubeln. Allein wäscht der Junge sein Tier, nimmt ihm die improvisierte Krone für immer ab. Wozu einen Bullen lieben, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Es ist ein Moment bedingungsloser Liebe und ein Abschied.