Am 20. Februar 2015 wäre Robert Altman 90 Jahre alt geworden. Im Kino erinnert der Dokumentarfilm „Altman“ an sein opulentes Werk, und auch die filmgazette dankt mit einem großen Altman-Dossier. Harald Steinwender rekapituliert in einem langen Essay Altmans wechselhafte Karriere; Nicolai Bühnemann, Janis El-Bira, Lukas Foerster, Sven Jachmann und Andreas Thomas haben sich einige seiner Filme erneut angesehen.

* * *

American Dreamers/American Losers – Eine kursorische Passage durch Robert Altmans Werk

von Harald Steinwender

I. Altman, Hollywood Survivor

„It’s all just one film to me. Just different chapters.“

(Robert Altman)

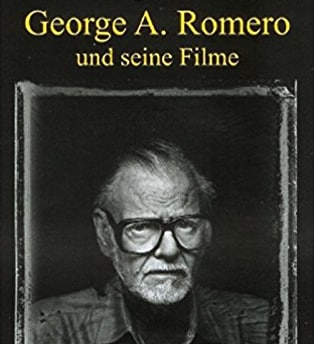

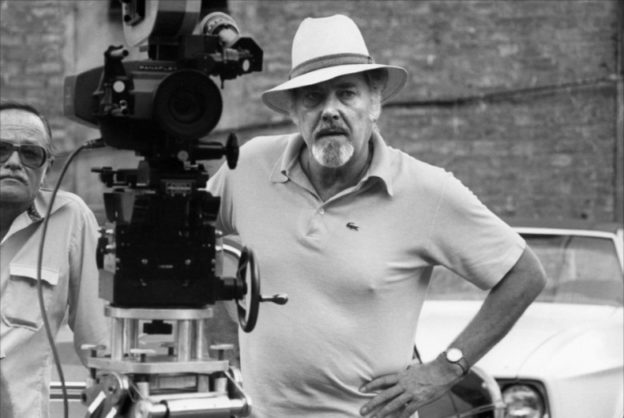

Robert Altmans (1925-2006) Karriere verlief nie linear, sondern war geprägt von Aufs und Abs, von Kurven und Knicks, von dauerhaften Kämpfen, die er mit Studios und Produzenten führte, und nicht zuletzt von einer äußerst wechselhaften Beziehung zum Publikum: Mal war er zur rechten Zeit am rechten Ort, dann wieder down and out. Altman war ein maverick director, immer dabei und doch außen vor. Am ehesten am Puls der Zeit war er in den 70er Jahren. Lediglich „M*A*S*H“ („M.A.S.H.“; 1970) – auch heute noch sein bekanntester Film – und „The Player“ (1992) waren wirklich große kommerzielle Erfolge, die dem Regisseur seinen Status als Außenseiter in Hollywood sicherten. Durch „M*A*S*H“ erhielt Altman die Möglichkeit, seinen großen Korpus von Filmen zu realisieren. Quer durch alle Genres entstanden ab seinem Kinodebüt von 1957, dem Jugenddrama „The Delinquents“, bis zu dem melancholischen Ensemblestück „A Prairie Home Companion“ („Robert Altmans Last Radio Show“; 2006) in seinem Todesjahr 35 Kinospielfilme, zahlreiche Fernsehfilme, Dokumentationen und Serienepisoden sowie Filme, die er für befreundete Filmemacher wie Alan Rudolph produzierte.

Hollywood Survivor heißt ein Buch, das der Autor Daniel O‘Brien 1995 über Altman veröffentlicht hat. Und in der Tat hat dieser Filmemacher Hollywood im doppelten Sinn überlebt: Indem er teils außerhalb – mit seiner eigenen Produktionsfirma Lion‘s Gate – und teils innerhalb des kommerziellen Studiosystems – angewiesen auf dessen finanzielle Mittel – mehr als 50 Jahre gearbeitet hat. Mit seinen meist günstig produzierten Filmen musste Altman selten künstlerische Kompromisse eingehen. Obwohl immer wieder totgesagt, hat er sowohl seine (meist finanziellen) als auch Hollywoods (vor allem künstlerischen) Krisen relativ unbeschadet überstanden. Seine Freiheit und Individualität als Filmemacher waren Altman immer wichtig. Darin ähnelt er selbst den obsessiven Außenseitern und Glücksspielern, die seine Filme bevölkern.

Ihren Tiefpunkt erreichte Altmans Karriere in den 80er Jahren, in denen er nach einer Reihe von Flops und der Comicverfilmung „Popeye“ („Popeye, der Seemann mit dem harten Schlag“; 1980) – Altmans einzigem desaströs gescheiterten Versuch im Blockbusterkino – gezwungen war, wieder überwiegend für das Fernsehen zu arbeiten. Dort hatte er nach Lehrjahren im Werbe- und Industriefilm 30 Jahre zuvor angefangen, wie viele der später berühmt gewordenen Protagonisten des New Hollywood, darunter Sidney Lumet, John Frankenheimer, William Friedkin und Steven Spielberg.

Altmans einziger Flirt mit dem Blockbuster-Kino: „Popeye“ (1980)

Altmans einziger Flirt mit dem Blockbuster-Kino: „Popeye“ (1980)

Generell zollte Altman der moral majority in seinen Filmen wenig Respekt. Genrekonventionen demontierte oder unterwanderte dieser Regisseur mit Subversion und Lust an der Destruktion. Auch heute stehen seine Werke den künstlerischen Standards des Gros des US-amerikanischen Films formal wie inhaltlich diametral entgegen. Markant ist besonders Altmans episodische, oder besser: polyphone Erzählweise. Der Einsatz von Weitwinkel-Linsen und die fast ausschließliche Bevorzugung des Breitwandformats Panavision zielen auf tiefenscharfe filmische Räume ab, den Ereignissen im Zentrum des Vordergrundes wird stets die Peripherie zur Seite gerückt. Hintergrund und Nebenhandlungsstränge werden übers Bild hinaus vom Sounddesign, der Kakophonie des echten Lebens nachempfunden, als gleichberechtigte Erzählebenen behandelt. Die einander überlappenden Dialoge, ein weiteres Markenzeichen, sind bereits in Altmans frühen Fernseharbeiten auffällig. Diese Inszenierung ist horizontal, nicht-hierarchisierend, gewissermaßen „basisdemokratisch“, insbesondere im Umgang mit den Schauspielern, die bei Altman stets zum Improvisieren angehalten waren.

Altmans Hohn und Spott gegenüber nationalen Heiligtümern Amerikas konnte freilich auf Dauer kaum erfolgreich sein in einer Nation, in der ein aggressiver Patriotismus Teil des medialen Diskurses ist. Als die Blütezeit des New Hollywood sich dem Ende zuneigte und die großen Studios begannen, sich im Zuge des entstehenden Blockbuster-Systems neu zu konsolidieren, hatte das US-Publikum das Interesse an Pessimismus, Selbstkritik und Gewalt auf den heimischen Kinoleinwänden verloren. Als exponierter Vertreter dieses Kinos war Altman für seinen satirischen, mitunter zynischen Blick auf die Vereinigten Staaten bekannt. Ein exemplarisches Beispiel ist „Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull‘s History Lesson“ („Buffallo Bill und die Indianer“), den der Regisseur 1976 pünktlich zum 200. Jahrestag der Gründung der USA ablieferte: eine einzige Denunziation der Mythen und der Geschichte Amerikas, die sich trotz großem Budget und veritablem Staraufgebot, darunter Paul Newman, Burt Lancaster, Geraldine Chaplin, Harvey Keitel und Shelley Duvall, nur im kommerziellen Abseits bewegen konnte. Nicht nur, dass Paul Newman seinen William Cody als groteske Witzfigur anlegte, auch seine Antagonisten, die „Indianer“, bleiben dem Zuschauer fremd (überhaupt der Titel: Erhält Sitting Bull hier die Geschichtslektion? Gibt er sie?). Nichts lädt zur Identifikation ein in diesem Film, der mit dem Hissen des Sternenbanners und dem pompös-sarkastischen Zwischentitel „Robert Altman‘s absolutely unique and heroic enterprise of inimitable lustre“ einsetzt. Auch die Showsequenzen dieser „Frühform der Mythenproduktion im Dienst der Eroberer“ (Hans Günther Pflaum), die Cody betreibt, sind so inszeniert, dass sich das Kinopublikum an den zur Schau gebotenen Attraktionen nicht delektieren kann. Wenn Codys Truppe etwa eine Standardszene des Western probt, die Verteidigung eines Blockhauses gegen angreifende Indianer, dann sehen wir vom Spektakel vor allem die Beine der Pferde, scheinbar sinnlos im Kreis reitend – eine Beschränkung des Bildkaders, die an Robert Bressons ikonoklastische Aufarbeitung der Artus-Sage „Lancelot du Lac“ (1974) erinnert.

So geht Nestbeschmutzung: „Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull‘s History Lesson“ (1976)

Aggressiv wird in diesem bitteren Film der Gegenstand von Buffalo Bills „Wild West“ angegangen, die Eroberung und „Zivilisierung“ des Westens als Gründungsmythos des Genres. Sie ist nichts weniger als der Genozid an den Native Americans, daran lässt Altman keinen Zweifel, und Codys Show verharmlost und feiert diesen in einer publikumsfreundlichen Form. Als Kommentar zu den 200-Jahr-Feierlichkeiten wurde Altmans Film seinerzeit vor allem als Nestbeschmutzung verstanden. Und natürlich wendet der Regisseur die Kritik auch gegen die eigene Branche, zeichnet die „Wild West“-Show als Vorläufer Hollywoods, wenn er in der Eröffnungssequenz „La nuit américaine“ („Die amerikanische Nacht“; 1973) zitiert, Truffauts drei Jahre zuvor realisierten Film über das Filmemachen: Wie dort beobachtet die Kamera die Proben einer Inszenierung, bevor wir hinter die Spiegel blicken und hinter den Kulissen einer aufwändigen Illusionsmaschinerie ankommen, in der sich die eigentliche Handlung ereignet – eine (freilich selbst inszenierte) Demaskierung der Inszenierung.

II. Träumer und Verlierer, Verrückte und Außenseiter

„Verrückt zu sein, ist im Widerspruch zur Mehrheit zu sein.“

(Ambrose Bierce)

Robert Altman galt immer als der „europäischste“ der New-Hollywood-Regisseure, als Filmemacher mit einer charakteristischen Handschrift und einer ihm eigenen Weltanschauung, dieser Vision du Monde, die von den Cahiers-du-Cinéma-Autoren und späteren Nouvelle Vage-Regisseuren als wichtigste Signatur eines Auteurs identifiziert wurde – in strikter Abgrenzung zu den angeblich reinen Handwerkern des kommerziellen Kinos. Die Themen seiner Filme jedoch sind durchweg amerikanisch, die Geschichte der Vereinigten Staaten zieht sich durch sein Werk: Von dem düsteren Bild der Pionierzeit in „McCabe & Mrs. Miller“ (1971) über die Konsolidierung des Showbusiness in „Buffalo Bill and the Indians“, über die Prohibitionsjahre in „Thieves Like Us“ („Diebe wie wir“; 1974) und „Kansas City“ (1996), den Zweiten Weltkrieg in dem Fernsehfilm „The Caine Mutiny Court-Martial“ („Caine – Die Meuterei vor Gericht“; 1988), den Korea- und Vietnamkrieg in „M*A*S*H“ und „Streamers“ („Windhunde“; 1983), den Watergate-Skandal und der Präsidentschaft Nixons in „Secret Honor“ („Secret Honor – Die geheime Ehre des Präsidenten“; 1984) bis hin zu den multiperspektivischen Porträts der zeitgenössischen Gesellschaft in „Nashville“ und der Raymond-Carver-Adaption „Short Cuts“ (1993). „We must be doing something right to last 200 years“, heißt es in einem pathetischen Song, den der Countrysänger Haven Hamilton (Henry Gibson) in „Nashville“ singt. Doch was Amerika vielleicht richtig gemacht haben könnte, das zeigt Altmans Werk eigentlich so gut wie nie.

Dabei mangelt es in Robert Altmans Filmen nicht an Träumern und Visionären: Mal sind sie auf der Suche nach materiellem Gewinn durch Unternehmertum wie Warren Beattys Herumtreiber und Julie Christies Zuhälterin in „McCabe & Mrs. Miller“, mal hoffen sie auf den großen Gewinn beim Poker-Turnier wie die Glücksspieler in „California Split“ (1974). Andere haben sich in ihrer Traumwelt eingerichtet, driften wie Elliott Goulds phlegmatischer Privatdetektiv Marlowe in „The Long Goodbye“ („Der Tod kennt keine Wiederkehr“; 1973) somnambul durchs Leben oder haben sich dem Wahn ergeben wie die titelgebenden „3 Frauen“ (Shelley Duvall, Sissy Spacek, Janice Rule) in „Three Women“ (1977), die in einer abgekapselten Welt ohne soziale Verbindungen nach außen vegetieren. Altmans Figuren pilgern ins Showbiz wie in „Nashville“, wo sie auf die große Karriere als Musiker oder Sänger hoffen, oder die Autoren in „The Player“, die sich künstlerisch gerne auf Vittorio De Sicas „Ladri di biciclette“ („Fahrraddiebe“; 1948) berufen, aber offensichtlich doch nur ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen. Bisweilen sind die Träume bescheiden, wie der von Mrs. Miller (Julie Christie), eine kleine Pension zu betreiben, mal sind sie maßlos und schlicht irrsinnig, wie der Traum, fliegen zu können, den der menschenscheue Erfinder (Bud Cort) in „Brewster McCloud“ („Auch Vögel können töten“; 1970) hegt.

Verrückt, naiv und weltfremd sind die meisten dieser Protagonisten, wie es sich für Träumer gehört. Scheitern tun sie allesamt. Robert Altman selbst war ein passionierter Glücksspieler, der, wie Ron Manns Dokumentarfilm „Altman“ (2014) zeigt, gerne alles auf eine Karte setzte. Er wusste, dass das Verlieren zum Spiel gehört. Die Figuren in seinen Filmen gehen dabei meist zu Grunde. Brewster McCloud (Bud Cort) stürzt zu Tode, McCabe (Warren Beatty) wird erschossen, der lethargische Privatdetektiv Marlowe (Elliott Gould) tötet seinen einzigen Freund und die Isolation der „3 Frauen“ verstärkt sich in der Wüste nur.

Verlieren gehört zum Spiel: „The Long Goodbye“ (1973)

Verlieren gehört zum Spiel: „The Long Goodbye“ (1973)

Ein Grund für das Scheitern von Altmans Antihelden liegt auch in ihrer Verweigerung dem Zeitgeist gegenüber, darin hat der Regisseur, wenn man so will, auch die eigene Karriere reflektiert. McCabe mit seinen romantischen Anwandlungen und Marlowe mit seinem bedingungslosen Glauben an die Freundschaft sind Relikte im kapitalistischen Amerika. Über Mrs. Miller, die Repräsentantin dieser Moderne, bemerkt McCabe einmal: „You are freezing my soul.“ Und tatsächlich muss es einem fühlenden Menschen in einer solchen Welt frösteln. In „McCabe & Mrs. Miller“ drehen sich die Gespräche von Anfang an um Deals, die zu besiegeln sind; Investitionen, die aufgebracht werden müssen. Alles und jeder hat seinen Preis, seien es die Huren, die McCabe einkauft; eine Flasche Whisky; eine Nacht mit Mrs. Miller; McCabes Unternehmen oder eine „mail-order bride“, die sich ein Mann in die Wildnis liefern lässt. Selbst die Natur befindet sich in diesem Schneewestern in einem Zustand der Vereisung. Am Ende erfriert McCabe im Schneetreiben, während die Dorfkirche abbrennt und Mrs. Miller im Opiumrausch dämmert.

Mit dem Scheitern seiner Figuren hat Altman immer auch von einer Gesellschaft erzählt, die sich durch den Glauben an den „Amerikanischen Traum“ vertröstet. Auch die Armen und Marginalisierten hätten ihre Chance, würden sie sie nur ergreifen, heißt es. Doch das Glücksversprechen, das sich aus der 1776 verfassten Unabhängigkeitserklärung herleitet, erscheint als reine Ideologie, wenn die individuelle Selbstverwirklichung am kapitalistischen Verwertungszusammenhang scheitert. Was helfen einem Arbeitseifer, Genügsamkeit, Selbstdisziplin und Spontaneität, Bereitschaft zum Wettbewerb, Pragmatismus und Risikobereitschaft, wenn sich die Aufsteigergeschichte „from rags to riches“ doch immer nur für die anderen erfüllt?

III. Motive, Themen: Ehe und Familie, Militär und Religion

„Dami centu lire / e mi ni vaiu a lamerica / Maladitu lamerica / e chi la spriminta.“

(„Gib mir hundert Lire / und ich mach mich nach Amerika / Verfluch Amerika / und den Mann, der es erfunden hat.“)

(Traditionell, italienische Volksweise)

Robert Altman als erklärter liberal, als „linker“ Filmemacher, hat sich an der US-amerikanischen Mentalität und ihrer Doppelmoral abgearbeitet, Institutionen wie Familie, Religion und Militär angegriffen. Der Regisseur zeigt sich dabei weniger als zynischer Pessimist denn als Moralist ohne Utopie.

In seinem programmatisch betitelten Ensemblestück „A Wedding“ („Eine Hochzeit“; 1978), einem seiner heute weitgehend vergessenen, aber besten Filme, nutzt Altman in barock überzeichneter Manier die turbulenten Ereignisse rund um eine katastrophal verlaufende Hochzeitsfeier, um die sorgfältig errichteten Fassaden der Wohlanständigkeit aller Beteiligten zu demontieren. Auftakt der Feierlichkeiten bildet als böses Omen der Tod der Großmutter (gespielt von Stummfilmstar Lillian Gish), der im Folgenden von den Beteiligten vertuscht wird. Bald erfahren wir von der Heroinabhängigkeit der Mutter des Bräutigams und dem Alkoholismus des Hausarztes. Außereheliche Affären ergeben sich und werden wieder beendet. Als Krönung der für die Anwesenden peinvollen Offenbarungen stellt sich heraus, dass die Schwester der Braut vom Bräutigam schwanger ist. Die eigentlichen Probleme erwachsen jedoch weniger aus den Regelverstößen an sich, sondern aus dem bigotten Umgang mit den gesellschaftlichen Regeln, dem sozialen Korsett, das letztlich der Disziplinierung und Zurichtung des Einzelnen gilt. So zeigt „A Wedding“ Amerika en miniature als Verdrängungsgesellschaft und die Familie als einen Ort, an dem Menschen unfähig sind, mit dem Tod in ihrer Mitte, ihrer Sexualität, schlicht grundsätzlich mit Menschlichkeit umzugehen. Am Ende von „A Wedding“ beschließt der Vater des Bräutigams, ein assimilierter Immigrant, der sich in den USA seinen amerikanischen Traum erfüllt hat und als Einziger die Werte seiner neuen Heimat verinnerlicht hat, nach Italien zurückzukehren. Es ist Flucht und Verweigerung gegenüber der amerikanischen Gesellschaft, für den Filmhistoriker Robert Phillip Kolker „der einzige noble Akt in diesem Film.“

Altmans Drei-Stunden-Epos „Short Cuts“, das zusammen mit „The Player“ in den 90er Jahren das Comeback des Regisseurs einleitete, widmet sich im Gegensatz zu den Neureichen von „A Wedding“ den Wohlstandsverlierern, den Menschen, die in ihren nur äußerlich adretten Häuschen – mit oder ohne Pool, ein Distinktionsmerkmal – im suburbanen Los Angeles leben. Auch hier erscheint die Familie als dysfunktionaler Ort erbarmungslos geführter Grabenkämpfe. Schon die in der Exposition über der Stadt kreisenden Hubschrauber, die einen sinnlosen Kampf gegen eine unsichtbare Fruchtfliegenplage führen, suggerieren einen allgegenwärtigen Kriegszustand. Acht Familien und 22 Protagonisten lässt Altman in seiner Raymond-Carver-Anthologie auf- und gegeneinander antreten. Die Ehemänner sind schmierige Schürzenjäger, wahnhaft eifersüchtig, einer wird aus seiner sexuellen Frustration heraus zum Mörder. Die Frauen fügen sich mal unterwürfig in ihre Rolle oder rebellieren mit aggressiv-vulgärer Selbstermächtigung. Entfremdung zwischen den Ehepartnern ist die Regel. Die allgemeine Unfähigkeit zur Kommunikation mündet in zwischenmenschlichen Katastrophen; eine mit der Kettensäge ausgeführte Gütertrennung erscheint da fast harmlos. So gilt auch hier, was Robert Phillip Kolker in seiner einflussreichen New-Hollywood-Studie A Cinema of Loneliness konstatiert: „Altman sees the family as a barren place, as barren as the ideology it reproduces and which reproduces it.“

Familie als dysfunktionaler Ort erbarmungslos geführter Grabenkämpfe: „Short Cuts“ (1993)

Weitere gesellschaftliche Institutionen, die bevorzugt zur Zielscheibe von Altmans Spott wurden, sind Militär und organisierte Religion. „M*A*S*H“ ist hier fraglos ein Paradebeispiel: Ein Film, dessen Protagonisten sich mit strikt antiautoritärer Haltung jedweder Obrigkeit widersetzen, letztlich allerdings auch einer ernsthaften Auseinandersetzung mit militärischen Strukturen. Da sind Altmans späte Filme wie „The Caine Mutiny Court-Martial“ und „Streamers“ schärfer gegen den Militärapparat selbst gerichtet. Doch wenn die Kritik an Militarismus in „M*A*S*H“ in der Veralberung der Autoritäten teilweise ihr Ziel verfehlt, die blutrünstigen Bilder aus den OP-Sälen und vom Zusammenflicken zerfetzter Körper für den neuerlichen Fronteinsatz waren zur Hochzeit des Vietnamkrieges höchst effektiv. Die anti-religiösen Tendenzen, die sich durch das Werk dieses Regisseurs ziehen, der katholisch erzogen wurde, Jesuiten-Schulen besuchte, früh schon aus der Kirche austrat und im Zweiten Weltkrieg als Bomberpilot gedient hatte, sind insbesondere in „M*A*S*H“, „McCabe & Mrs. Miller“ und „A Wedding“ von einem unversöhnlichen Tonfall. Der von Robert Duvall in „M*A*S*H“ gespielte fanatisch religiöse Major etwa ist ein bigotter Egoist, der so lange von den anarchischen Ärzten gedemütigt wird, bis er in der Zwangsjacke abtransportiert werden muss – eine Szene, die klar auf den Applaus des Publikums hin inszeniert ist. Die im gleichen Film gezeigte parodistische Eucharistie vor einem geplanten Freitod ist ebenso blasphemisch wie die Hochzeitszeremonie des debilen Bischofs (John Cromwell) in „A Wedding“. In „McCabe & Mrs. Miller“ ist der Dorfpfarrer eine bösartige Karikatur, der sich selbst die Kamera verweigert, die von seinem ersten Auftritt nur eine Detaileinstellung der Füße zeigt und kurz darauf seine erste Großaufnahme sabotiert, indem sie das Gesicht durch den unteren Teil einer Petroleumlampe verdeckt. Dieser Pfarrer, ein Außenstehender der Gesellschaft, ein engstirniger, verhärmter Mann, verhindert McCabes Zuflucht in die Kirche mit Waffengewalt und wird schließlich in einer explizit gewalttätigen Szene erschossen.

Gewaltdarstellungen sind in Altmans Filmen selten, was sie in ihren unerwarteten Ausbrüchen jedoch umso effektiver macht. Der zerfetzte Arm des Priesters in „McCabe & Mrs. Miller“, der nur noch an Sehnen und Knochen hängt, oder die im Stil Sam Peckinpahs als Zeitlupen-Agonie zerdehnte Erschießung eines Cowboys (Keith Carradine) im gleichen Film; der Schlag mit einer zersplitternden Cola-Flasche in das Gesicht einer jungen Frau in „The Long Goodbye“; das Erschlagen einer anderen Frau mit einem Felsbrocken in „Short Cuts“; oder die Erschießung des Gangsterliebchens (Jennifer Jason Leigh) in „Kansas City“: Die Gewalt kommt in diesen Szenen völlig überraschend, scheinbar aus dem Nichts. Sie ist keine Konzession an Genrekonventionen, weder Gratifikation noch Mittel der Katharsis, sondern, ganz konkret am Körper der Figuren erfahrbar gemacht, ein Schock. Immer verschafft sie sich fast pathologisch ihr Ventil, bricht aus den Menschen heraus. Und sie ist stets fehlgeleitet. In „The Long Goodbye“ etwa schlägt der Gangster seiner Freundin die Flasche ins Gesicht, um Marlowe (Elliott Gould) seine irrwitzige Logik zu erklären: Wenn es um Geschäftliches geht, ist er bereit, einem geliebten Menschen Schreckliches anzutun, und sei es nur, um zu verdeutlichen, was er einem Gegner antun könnte. So sind die Gewaltausbrüche immer auch Demonstrationen von Macht.

Stärker präsent als physische Gewalt ist strukturelle Gewalt. In jedem Altman-Film verweist zumindest ein kleiner Plot-Twist auf den der Gesellschaft inhärenten Rassismus. Manchmal eher als Randnotiz, wie in der Fernsehproduktion „The Caine Mutiny Court-Martial“, in der ein jüdischer Rechtsanwalt (Eric Bogosian) den auch in den USA zur Zeit des Zweiten Weltkrieges virulenten Antisemitismus zu spüren bekommt. In „Buffalo Bill and the Indians“ und „Brewster McCloud“ dagegen wird der Rassismus in den Vordergrund gerückt. Der titelgebende „Held“ des einen Films ist ein eitler und geschichtsverfälschender Rassist, der historische Fakten wie die Schlacht der Sioux gegen General Custer am Little Big Horn in seiner „Wild West“-Show so abwandelt, dass Buffalo Bill am Ende den Sieg über Sitting Bull davonträgt. Dem Publikum könne man ein ‚unhappy ending‘ ja nicht zumuten. Und das Amerika, in dem McCloud lebt, wird fast ausschließlich von Rassisten, Antisemiten und Schwulenhassern bevölkert.

Abspaltungen des eigenen Ichs: „Three Women“ (1977)

Im weitesten Sinn zählen auch Altmans melodramatische Filme über psychisch labile Frauen – „That Cold Day in the Park“ (1969), „Images“ („Spiegelbilder“; 1972) und „Three Women“ (1977) – zu den Erzählungen struktureller Gewalt. Sie visualisieren psychische Deformierungen mit teilweise (alp-)traumähnlicher, bisweilen mystischer Bildsprache: Doppelgänger und Doppelgängerinnen, Halluzinationen und Abspaltungen des eigenen Ichs bevölkern diese Filme. Der Wahn der maßlos einsamen Frauen, die hier ins Zentrum der Erzählung gerückt werden, erscheint als Ergebnis gesellschaftlicher Zwänge. Millie (Shelley Duvall) in „Three Women“ etwa kann nur noch von Kochrezepten, kalorienarmer Ernährung, Dinner-Partys und Mode plappern. Ihre Wohnung erinnert an ein Puppenhaus, ihr abscheuliches, gerne vorgetragenes Motto lautet: „Clean is sexy“. Ihre ganze Erscheinung ist eine groteske Übererfüllung gesellschaftlicher Ansprüche.

Im Gegensatz zu diesen „Erforschungen der Innenräume“ (Georg Seeßlen), die sich vor allem dem Ergebnis von Zwang und Normierung zuwenden, finden sich im satirischen Werk Altmans immer wieder die Demütigungen und die Ausbeutungen, die zu den psychischen Deformationen führen. Die fragile Sängerin Barbara Jean (Ronee Blakley) und die naive Sueleen Gay (Gwen Welles), zwei der 24 Personen, denen wir in „Nashville“ so scheinbar zufällig folgen, sind Frauenfiguren, die vom Betrieb geradezu zermalmt werden. Während der Star Barbara Jean von ihrem Ehemann und Manager bis zum wiederholten Nervenzusammenbruch und ihrer schlussendlichen Erschießung auf die Bühne getrieben wird, wird Sueleen Gay zu einem erniedrigenden Strip in einer Kneipe genötigt. Auch im ambivalenten „M*A*S*H“ hatte die grausame Behandlung einer hierarchiehörigen Offizierin (Sally Kellerman), die von den sexistischen Ärzten doppeldeutig „Hot Lips“ getauft wird, vor allem das Ziel, der in ihrem Konformismus nonkonformistischen Frau die männlich dominierte Rollenverteilung des Lazaretts aufzuzwingen. So nimmt selbst die Autoritätsverweigerung eine sexistische Form an.

IV. Hooray for Hollywood: Anti-Genrefilme und Ensemblefilme – oder: Zwei Wege, nicht das Übliche zu zeigen

„Hollywood Hollywood / Fabulous Hollywood / Celluloid Babylon”

(Don Blanding, zitiert nach dem MGM-Musical-Short „Star Night at the Cocoanut Grove“; 1935)

Altmans „Genrefilme“ können kaum Western, Detektivfilme oder Gangsterfilme genannt werden, da sie eher die Demontage ihrer Genres und deren Mythen betreiben. Die tradierten Stereotype der Formel fehlen oder sind zur Unkenntlichkeit deformiert. Der längst nicht mehr hardboiled, sondern nur noch träge Detektiv löst in „The Long Goodbye“ seinen Fall nicht mittels Empirie oder Deduktion, sondern eher durch Zufall. In Altmans „Western“ ist von Cowboys, Indianern und Helden keine Spur, es sei denn, Schausteller und Trickbetrüger verkörpern diese für zahlendes Publikum. In „Thieves Like Us“ werden keine mythischen Gangsterbilder oder Märtyrertode evoziert, sondern möglichst realistische Menschen mit ihren Fehlern gezeigt – Kette rauchend, mit grauen Gesichtern und schiefen Zähnen. Die Mythen, Legenden und Ikonen, die Bausteine dieser Genres, werden als Produkte von Übertreibung und Aufschneiderei, bisweilen sogar bewusster Geschichtsverfälschung demaskiert. Buffalo Bills Legende wurde von einem gewitzten Dime-Novel-Autor erfunden. Die Ernennung McCabes zum Revolverhelden ergibt sich beim Tratsch im Saloon aus der Beobachtung, dass er einen schwedischen Revolver trägt. Ironischerweise wird dann ausgerechnet der Showdown im Schnee, der McCabe tatsächlich zur Legende erheben könnte, von keinem Bürger der Frontier-Stadt beobachtet. Altmans beste Filme sind eine Absage an jeden populären Heroismus, betreiben immer auch Gegengeschichtsschreibung von unten.

Jeder ist zum Mord fähig: „Gosford Park“ (2001)

Jeder ist zum Mord fähig: „Gosford Park“ (2001)

Im Gegenzug zu seinen Filmen, die beständig Genreregeln verweigern, hat Altman mit seinen Ensemblestücken „Nashville“, „Short Cuts“ und „Gosford Park“ (2001) einen anderen Weg eingeschlagen: Filme mit bis zu zwei Dutzend gleichberechtigten Hauptrollen, die Bestandsaufnahme und Allegorie abgründiger gesellschaftlicher Missverhältnisse sind. Diese Filme bündeln gesellschaftskritische Motive, sind durchsetzt von Seitenhieben auf die (Show-)Welt von Film und Fernsehen, Politik und Theater und keinem Genre eindeutig zugehörig. Mit ihnen hat Altman sein eigenes zwischen Melo und Komödie, Drama, Satire und Zeitbild angesiedeltes Subgenre geschaffen, dem sich Paul Thomas Anderson mit „Boogie Nights“ (1997), „Magnolia“ (1999) und der „The Long Goodbye“-Hommage „Inherent Vice“ (2015) als würdiger Nachfolger angenommen hat.

In Altmans Ensemblefilmen wird Politik in einer Art universeller Zirkusmaschinerie veranstaltet, in „Buffalo Bill and the Indians“ ganz wortwörtlich. Die Menschen in „Nashville“ inszenieren sich für den Markt der Eitelkeiten und die allgegenwärtigen Medien. Mit der Einsamkeit der meist passiven Individuen, ihrem generellen Desinteresse an Politik, grassierendem Rassismus und Sexismus zeigen diese Filme eine Welt, in der eine solidarische Gemeinschaft unmöglich erscheint. Selbst in der galligen Klassenkampf-Parabel „Gosford Park“ scheint jeder der 20 Protagonisten zum Mord fähig, egal ob er der Ober- oder Unterschicht angehört. Und im Panoptikum der 24 Hauptfiguren von „Nashville“ redet nahezu jeder aneinander vorbei und dies wird durch das von Altman von Anfang bevorzugte Stilmittel, das permanente Durcheinanderplappern auf nur einer Tonspur, verstärkt.

Bei einem so pessimistischen Blick auf eine Gesellschaft, in der Politik und Show-Welt identisch sind, liegt die Demontage von Hollywood natürlich nahe – dem Ort, an dem die amerikanische Ideologie propagiert und potenziert wird. „The Long Goodbye“, in L.A., im Herzen der Filmindustrie angesiedelt und gedreht, ist durchsetzt von ironischen Referenzen an Hollywood: ein Sicherheitsmann, der Marlowe stets mit Imitationen berühmter Filmstars begrüßt; ein ironisches Zitat aus „Double Indemnity“ („Frau ohne Gewissen“; 1944; R: Billy Wilder), wenn ein Dobermann statt der erwarteten Femme Fatale die Treppe herunterkommt; oder der einleitende und den Film beschließende Song „Hooray for Hollywood“. „The Long Goodbye“ ist zugleich ein Film über eine kaputte Gesellschaft. Die Gangster, Ärzte, selbst die Frauen der benachbarten Hippiekommune, besonders aber der vermeintliche Freund Terry Lennox (Jim Bouton) sind Ausgeburten einer verlogenen und egoistischen Gesellschaft, die Marlowes Existenz nur wahrnehmen, wenn sie etwas von ihm wollen. Eine Ironie, ganz im Sinne Altmans, muss es gewesen sein, dass er mit „The Player“ sein großes Comeback erleben durfte; einem Film, der Hollywoods ewiges Wiederkäuen der gleichen Muster karikiert – den Umstand, an dem die US-Filmindustrie vor den Innovationen der Regisseure des New Hollywood beinahe zugrunde gegangen wäre.

Don’t Worry, Be Happy: „Nashville“ (1975)

Don’t Worry, Be Happy: „Nashville“ (1975)

Die Figuren in Altmans Filmen müssen „endlose Wege durch Zwänge, Selbstdarstellungen und Konventionen zurücklegen, um schließlich doch an der Unvereinbarkeit individueller Wünsche mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu scheitern“ (Georg Seeßlen). Dabei verweist die ständige Präsenz nationaler Symbole, etwa die grausig falsch gesungene Nationalhymne am Anfang von „Brewster McCloud“, die das Breitwandformat füllende US-Flagge in der Schlusssequenz von „Nashville“ oder die Gestaltung der Titel in den Nationalfarben, auf die Lage der Nation. Am Ende von „Nashville“ steht die musikalische Beschwörung amerikanischer Tugenden bei der Wahlveranstaltung eines Politikers (Thomas Hal Phillips), der von sich behauptet, er wäre bis zum Alter von 27 arm gewesen, hätte sich also dem amerikanischen Traum entsprechend „from rags to riches“ hochgearbeitet. Unterbrochen wird sie in einer traurigen amerikanischen Tradition von einem Attentäter, der aus dem Auditorium heraus eine Sängerin erschießt. Aber schon kurz darauf klatscht das Publikum wieder zu dem Song „It don‘t worry me“. Es ist eine Hymne der demonstrativen Ignoranz dem aktuellen Geschehen gegenüber wie auch zu jeder gesellschaftlichen Verantwortung. Dazu steigt die Kamera in den Himmel, distanziert sich wie am Ende von „Buffalo Bill and the Indians“ vom Geschehen. Die Show wird ewig weitergehen, ihre Opfer bleiben auf der Strecke und werden vergessen. „Es ist unser Schicksal als Nation gewesen“, bemerkte der US-amerikanische Historiker Richard Hofstadter, „keine Ideologie zu haben, sondern eine zu sein.“ Gegen diese Ideologie rannte Altman stets an. Nicht alle seiner Filme waren Meisterwerke, sehenswert aber sind alle – manche als Zeitdokument, andere gerade wegen ihrer Fehler, einige aber, darunter „The Long Goodbye“, „McCabe & Mrs. Miller“ und „Nashville“, weil sie schlicht zum Besten zählen, was das US-Kino bis heute hervorgebracht hat.

Literatur:

– Biskind, Peter: „Easy Riders, Raging Bulls“, Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins, Frankfurt a.M. 2000.

– O’Brien, Daniel: „Robert Altman. Hollywood Survivor“, Continuum, London 1995

– Hembus, Joe: „Das Western-Lexikon“, 3. Auflage, Carl Hanser Verlag / Wilhelm Heyne Verlag, München/Wien 1995.

– Jansen, Peter W. / Schütte, Wolfram (Hg.): „Robert Altman“, Reihe Film 35. Hanser Verlag, München / Wien 1981 (dort: Hans Günther Pflaum: Kommentierte Filmografie).

– Kael, Pauline: „Deeper Into Movies“, Little, Brown and Company, Boston 1973.

– Koebner, Thomas: „Robert Altman“, In: Ders. (Hg.): „Filmregisseure. Biographien, Werkbeschreibungen, Filmographien“, Reclam, Stuttgart 1999, S. 26-31.

– Robert Phillip Kolker: „A Cinema of Loneliness“, Second Edition. New York / Oxford 1988.

– Seeßlen, Georg: „Nicht ins Leben – auf dem Markt. Über Filme des amerikanischen Regisseurs Robert Altman“, In: konkret, Heft : 5/1990, S. 70-74.

– Thompson, David (Hg.): „Altman on Altman“, Faber and Faber, London 2006.

* * *

The Delinquents (USA, 1950)

Wessen Sprache?

von Lukas Foerster

So ganz nachvollziehbar ist nicht, warum Janices Eltern ihrer Tochter verbieten wollen, weiterhin mit ihrem boyfriend Scotty auszugehen. Sie sei erst 16 – ok, das ist ein Argument. Aber dann reden sie davon, dass sie noch zu jung sei, um sich festzulegen, dass es nicht angehen könnte, dass das junge Paar immer zusammen unterwegs sei, Pläne für eine gemeinsame Zukunft schmiede, sich Liebesbriefe schreibe und so weiter. In ihrem Alter müsse es doch darum gehen, die Welt kennen zu lernen, unterschiedliche Erfahrungen zu machen usw. Eigentlich auch ein Argument, klar. Aber meinen die Eltern das wirklich so? Fordern sie ihre Tochter tatsächlich dazu auf, erst einmal ein paar Männer auszuprobieren, bevor sie sich festlegt? Eigentlich geht es in dem Dialog um etwas anderes: Es ist ziemlich offensichtlich, dass das “going steady”, das sie Janice und Scotty verbieten wollen, nur eine Chiffre ist für “having sex”. Entweder trauen sich die Eltern nicht, auszusprechen was sie denken; oder der Film traut sich nicht, sie aussprechen zu lassen, was eigentlich gemeint ist. So oder so ist die Szene, was „The Delinquents“ auch als Ganzes ist: ein schönes sittengeschichtliches Artefakt der 1950 Jahre.

Seinen ersten langen Kinofilm drehte Altman in seiner Heimatstadt Kansas City, Missouri. „The Delinquents“ wurde vom Besitzer einer kleinen Kinokette produziert, der hoffte, mit dem gut einstündigen Juvenile-Delinquency-Reißer jenen Exploitationfilmmarkt zu erobern, auf dem seinerzeit vor allem American International Pictures reüssierte (tatsächlich war der Film laut Wikipedia ein Drive-In Hit und spielte bei gerade einmal 63000 $ Produktionskosten eine runde Million Dollar ein). Den Konventionen des Exploitationkinos zu verdanken ist insbesondere ein Voice-Over-Kommentar, der sich zweimal, ganz am Anfang und ganz am Ende, zu Wort meldet und der fast im Schulmädchenreportstil Wert darauf legt, dass die vorgeführten Attraktionen nicht als eben solche, sondern als warnendes Beispiel zu verstehen sind. Wobei die Warnung begleitet wird von der Bitte, doch bitte die Jungs und Mädels, die im Film auftauchen, zu verstehen zu versuchen; denn das bräuchten sie vor allem anderen: Verständnis (Altmans im selben Jahr entstandener Dokumentarfilm „The James Dean Story“ zielt in dieselbe Richtung: Da wird der soeben beerdigte Schauspieler gründlich durchverstanden, unter anderem mithilfe lustiger Symbolgrafiken).

Dass „The Delinquents“ nicht unbedingt mehr, aber doch etwas anderes ist als ein Exploitationfilm unter vielen, zeigt sich daran, wie sich die Spielhandlung zum Voice-Over-Kommentar, also die Diegese zu ihrer Rahmung verhält. “Echte” Exploitationfilme verbleiben für gewöhnlich innerhalb der festgesetzten Grenzen eines von beiden Seiten her durchschauten Spiels: Der Voice Over der Schulmädchenreportfilme (anderswo übernehmen teils auch einzelne Figuren innerhalb der Handlung diese Funktion) verdammen eben jene “unmoralischen” Attraktionen, die der Film in allen Bildern affirmiert und feiert; eben deshalb bleiben die Exzesse der Exploitation dem gutbürgerlichen Selbstverständnis stets verhaftet – als dessen bloße Negation. Bei Altman dagegen unterscheidet sich der Voice Over vom Rest des Films wie eine Sprache von einer anderen. Die Welt der Jugendlichen hat schlicht und einfach nichts zu tun mit den paranoiden Anrufungen der guten Gesellschaft. Was auch heißt: Sobald die Jugendlichen den Eltern entwischt sind, agieren sie nicht deren Fantasien aus, sondern ihre eigenen. Allerdings gelingt es ihnen nur einmal, vollständig zu entwischen: Die eindrücklichste Sequenz des Films ist eine Partyszene, in der der Film einen Modus der Intimität erkundet, der unterm elterlichen Kontrollblick unmöglich ist.

Durchweg toll ist die Sprache der Jugendlichen, die noch nicht auf den manchmal etwas anstrengenden Hyper- bzw Postrealismus der späteren Altmanfilme hinauswill, die aber auch nicht einfach nur „Milieu“ konstruieren will. Statt dessen hört man den Jungs und Mädchen bei den Versuchen zu, eine eigene Sprache zu finden, die offensichtlich noch der ihrer Eltern verhaftet bleibt, aber Schritt für Schritt mehr Freiheitsgrade erlangt (ohne gleich wieder in klischeeisierte Redewendungen zu kippen). Mehr als ein nachgeschobenes, langgezogenes “man” oder gelegentlich ein “what’s happening” ist selten drin, aber das zeigt nur die beengte Welt an, in der sich die (fast durchweg mit zu alten Schauspielern besetzten) “Jugendlichen” bewegen. Toll ist eine Szene, in der mehrere von ihnen nacheinander von ihren Eltern aus einer Polizeistation gezerrt werden. Sichtbar wird da ein Artikulationsproblem auf beiden Seiten.

Tom Laughlin, der Hauptdarsteller, ist schon optisch super: Muskeln, die noch nicht wissen, wozu sie gut sind, die Physis ist dem Geist voraus, der massive Körper, nicht der im Grunde gefügig bleibende Geist drängt über die diversen Rahmen des Kleinstadtlebens hinaus (passend dazu artikuliert sich sein Freiheitsdrang als Vollrausch). Sein love interest, Rosemary Howard, ist sonderbar puppenhaft, verzieht kaum eine Miene, wirkt auf rührende Art zerbrechlich. Howard hatte, laut IMDb, weder vorher noch nachher als Schauspielerin gearbeitet, vor der Kamera hat sie sich, bei diesem ihrem einzigen Auftritt, offensichtlich nicht geöffnet, sondern komplett verschlossen. Versiegelt sogar. So bleibt sie, auf ewig faszinierend, ein Geheimnis, das das Kino zwar sichtbar gemacht, aber nie gelüftet hat.

* * *

M*A*S*H (USA, 1969)

Irre, überall

von Sven Jachmann

Das Schlachtfeld spielt in „M*A*S*H“ keine Rolle, umso mehr der Alltag in einem amerikanischen Militärlazarett. Den hat das Personal von zu Hause mitgebracht. Man spielt Football oder wettet, ärgert sich über Vorgesetzte, säuft, raucht, kriegt den Tag schon irgendwie rum. Die Ärzte schrauben im Akkord fröhlich an den blutenden Körpern, malträtieren die Verwundeten mit ihren Werkzeugen, als reparierten sie Maschinen; ein Priester tänzelt unbeholfen zwischen den OP-Tischen wie ein neuer Hilfsarbeiter, für den sich niemand verantwortlich fühlt. Aus den Lautsprechern schallen absurde Durchsagen oder schlechter japanischer Pop, eigentlich kein Unterschied zu dem, was auch an den Orten jenseits des Krieges bei Laune halten soll. Es ist der trostlose Alltag der Heimat, nur schlammiger und farblich entschlackt. Freizeit im Regenwald.

Schnell fällt der Groschen, dass hier alle auf sehr stoische Weise irre geworden sind. Der Sarkasmus in Altmans gewiss erfolgreichstem Film – Goldene Palme in Cannes, einen Oscar fürs Drehbuch und eine nutzlose Fortsetzung als elf Staffeln umfassende TV-Serie – setzt schon mit der Frage ein, ob der Wahnsinn indes erst hier, im Koreakrieg, begonnen hat. Korea: Natürlich wusste damals trotzdem jeder, dass Vietnam gemeint war. Je offener die Form, desto universaler und zugleich konkreter wird die Chiffre: Es gibt keinerlei weitere Hinweise auf ein (reales) Kriegsgeschehen, keine Erklärungen, nicht mal eine strategische Besprechung, geschweige denn einen Kampf. Erst so erkannte man sich wieder. Zu jener Zeit war die Aufführung des Films in vielen US-Soldatenkinos verboten.

Altman peitscht den technischen Apparat so ausgiebig, dass er seine späteren Ensemblefilme als hyperaktive Variante vorweg nimmt. Eine Kamera in ständiger Bewegung, Stimmeninferno auf der Tonspur, schnelle Anschlüsse, eher verfolgte denn geleitete Figuren. Orientierung bedeutet Ordnung, und die ist weder hierarchisch noch sozial noch narrativ intakt. Weil sie das nie, nur im Mythos ist, aber kein konservativer Produzent so etwas weder hören noch sehen will, hat Altman den Dreh taktisch zwischen die beiden parallel angefertigten Kriegsfilme „Tora Tora Tora“ und „Patton“ gemogelt, den Favoriten der 20th Century Fox, und lieber auf bekannte Schauspieler/innen verzichtet.

Krieg ist nur als Konsequenz präsent, als zerstörte Körper, die die drei Ärzte Hawkeye (Donald Sutherland), Trapper John (Elliott Gould) und Duke (Tom Skerritt) zu retten versuchen – und die sich im Verlauf doch noch als Hauptfiguren eignen. Immerhin reichen sie uns die Hand, geben die Rebellen, scheißen auf jede Vorschrift und bewahren zumindest im Operationszelt ihr Gewissen (oder doch nur ein Berufsethos?), aber ihre albernen Streiche, die alle Dogmen der strammen Überzeugungstäter/innen aus gutem Grund verspotten, gelingen nur mit fratzenhafter Miene: Als sich ein impotenter Zahnarzt zum Selbstmord entschließt, weil er befürchtet, schwul zu werden, arrangiert man ein letztes Abendmahl, verabreicht ihm zeremoniell ein Todespillenplacebo („Jetzt war deine ganze Ausbildung für die Katz.“) und überlässt die Wiedererweckung der verlorenen Männlichkeit der Krankenschwester. Und der Sex zwischen einer autoritären Oberschwester und einem ebenso dienstergebenen Major unterhält dank eines heimlich unterm Feldbett platzierten Mikrofons das gesamte Camp; so entblößt die Gruppe nicht nur deren aufgeplusterte puritanische Doppelmoral, sondern ihre derangierten Identitäten gleich mit. Schon bald wird der Major in einer Zwangsjacke die Heimreise antreten und die Oberschwester als Cheerleader – die andere, geschlechtliche Seite der Unterwerfung – vergebens um die Gunst des Männerbundes buhlen. Langeweile und Rebellion vertragen sich ebenso wenig wie Antikriegsfilme und idealistische Helden.

Im Krieg stirbt angeblich zuerst die Wahrheit. Das behauptet zum einen, dass vor dem Krieg keine Lügen existierten. Altmans kaputtes Ensemble erinnert zum anderen daran, dass die Wahrheit ohnedies taumelt, sobald sie gegen die Gaudi des rücksichtslosen Vergnügens antreten muss. Und sei es bloß die konkrete Wahrheit eines Sterbenden: Mitten in einer Operation am offenen Schädel wird Duke vom hereinstürmenden Hawkeye mit der Nachricht überrascht, dass sie wieder nach Hause können. Für den Rest der Arbeit fehlt ihm sofort die Lust: „Kannst du das nicht alleine wieder zunähen?“ Im Insert stürzt er bereits am Flughafen als bejubelter Kriegsheimkehrer unter tosendem Beifall in die Arme der Familie. Phantasie? Zeitsprung? Resistenz, Ethos, jede gute Absicht ist im Griff der Institutionen so biegsam wie ein Knicklicht. Und mit dieser pessimistischen Bilanz, man muss ihn dafür lieben, lässt uns Altman dann zurück. Letzter Satz: „Goddamn army – that is all!“

* * *

McCabe & Mrs. Miller (USA, 1971)

Ökonomie der Liebe und des Todes im Grenzland

von Janis El-Bira

Manche Orte tragen eine Verheißung im Namen. Otterbach, Monbrunn, Watterbach, Reuenthal, schreibt Adorno, versprächen ihrem Klang nach nichts weniger als kindliches Glück: „Man glaubt, wenn man hingeht, so wäre man in dem Erfüllten, als ob es wäre.“ Begibt man sich aber tatsächlich auf die Reise, dann „weicht das Versprochene zurück wie der Regenbogen.“ Der Wanderer treibt die Glücksverheißung vor sich her und beruhigt sich immerzu mit dem Gedanken, er sei schlicht bereits zu nah dran. Am Ende sieht er den Odenwald vor lauter Bäumen nicht.

In „McCabe & Mrs. Miller“, dem für mich schönsten (und traurigsten) Film Robert Altmans, heißen die Orte Presbyterian Church und Bear Paw. Die Verheißung dieser Namen liegt wohl nicht im Glück direkt, sondern eher in dessen weltlich-vergoldeter Form, das das Grenzland zwischen Zivilisation und Wildnis verspricht: Hier lässt sich noch Neues aufbauen, ein famoser Reibach machen, wenn man nur weiß, wie. McCabe (Warren Beatty) glaubt es zu wissen, wenn er auf seinem Gaul zu Beginn des Films nach Presbyterian Church schaukelt. Ein Kaff im Entstehen ist das, inmitten der Wälder, aus deren Holz seine halbfertigen Dächer gezimmert sind. McCabe hat sofort ein Auge für die Bedürfnisse der Arbeiter, die es im Dauerregen und -schnee dieser Landschaft nach Frauen und Alkohol verlangt. Beides bringt er ihnen. Den Alkohol lässt er mit lockerer Zunge beim Pokern springen, die Huren holt er aus dem Nachbarort und baut für sie Zelte direkt neben den Baugerüsten, hinter denen das Dorf entsteht. McCabe ist zufrieden. Sein Wirtschaftsmodell ist auf ergreifend simple Art nachfrageorientiert. Den eigenen Aufwand hält er gering, der Ertrag ist ordentlich. „I’m a businessman“, sagt McCabe trocken. Sein Glück will er in Presbyterian Church mit Suff und Sex machen. Der Verkauf von Träumen gehört nicht zu seinem Programm; er behält sie lieber für sich, gerade weil er an sie glaubt. „Are you a Catholic?“, wird er einmal gefragt. Das nun auch nicht, aber ein guter, trickreicher Amerikaner alten Schlags ist er trotzdem.

Die Erschütterung kommt in Gestalt von Mrs. Miller (Julie Christie), einer eleganten, aber hartgesottenen Edelprostituierten. Von einem dampfgetriebenen Wagen lässt sie sich lärmend ins Dorf ziehen, als sei sie selbst die Galionsfigur der Industrialisierung. „You have to spend money in order to make money“, bläut sie McCabe beim Abendessen ein – und verwandelt im Anschluss dessen schäbige Huren-Zelte in einen glänzenden Freudentempel mit heißem Wasser, weichen Betten, teuren Drinks und Frauen, die eine exotische Aura umgibt: „One of them is said to be an authentic Chinese princess“, murmeln die Männer fortan in der Kneipe. Jetzt müssen sie vor Ort baden, bevor sie zu den Huren dürfen. Im neuen Kapitalismus kann die „Ware“ nicht mehr einfach nur bezahlt werden, vielmehr muss man sich ihrer würdig erweisen. „Just count the roses on the wallpaper“, sagt Mrs. Miller andererseits, wenn eine der Frauen die Arbeit zu sehr schmerzt. Ein Ausfall der „Leistung“ ist nicht vorgesehen. In der Kette der Verheißungen darf keine Lücke entstehen, damit die Selbstgenerierung von Bedürfnissen kein Ende hat. Die meiste Zeit ist Mrs. Miller selbst ein funktionierendes Glied dieser Kette, hebt für fünf Dollar, dem höchsten „Satz“ in ihrem Haus, bereitwillig den Rock. Danach benebelt sie sich mit Opium, das einzig in ihr zu wecken weiß, was nicht von ökonomischem Charakter ist. Leonard Cohen, dessen Songs beträchtlich zur Berühmtheit des Films beigetragen haben, umsäuselt ihre Träume und ihre drogenverschleierte Liebe zu McCabe.

Zu einem der seltsamsten amerikanischen Filmpaare hat Robert Altman McCabe und Mrs. Miller zusammen geschmiedet. Sie hängen an einander, weil der eine die Träume hat, die das Opium der anderen nur vorgaukeln kann. Und weil die eine die Kälte der Welt da draußen versteht, die der andere mit markigen Sprüchen und eisernem Rechtsvertrauen wegwischt. Retten aber können sie einander nicht. Für die Kapitalistin bleibt der Rausch, für den Träumer nur noch der hoffnungslos anachronistische Duelltod im alles einebnenden Schnee, der den Ort, der ihm Glück versprach, unter einer dämpfenden Decke verhüllt. Am Ende tanzen die Bewohner von Presbyterian Church um ihre Kirche, die sie mit größter Mühe vor einem Feuer retten konnten. Sie feiern ihren Gemeindegeist und das hochragende Symbol der Zivilisation in ihrer Mitte, hier, in diesem gottverlassenen Loch. Zum Beten jedoch hat diese Kirche in „McCabe & Mrs. Miller“ nie jemand betreten.

* * *

The Player (USA, 1992)

Sex, Lügen und Filme

von Nicolai Bühnemann

„The Player“ war Robert Altmans Comeback-Film. Nach seinem kolossalen Misserfolg mit “Popeye” hatte er in den Achtzigern nur kleinere, niedrig budgetierte Filmprojekte sowie Arbeiten fürs Theater und das Fernsehen realisieren können. Es nimmt wenig wunder, dass er ausgerechnet mit einem Film zum großen Publikum zurückkehrte, der sich als Abrechnung mit dem Zynismus und der Skrupellosigkeit der Traumfabrik versteht, die ihn selbst ächtete.

Man könnte sagen, dass Hollywood in diesem Film sich selbst spielt. Ganze Heerscharen von Schauspiel-Prominenz konnte Altman für kleine Cameos in seinem Film verpflichten. Bei der IMDb kann man lesen, dass es keinen anderen Film gibt, in dem so viele Oscar-Gewinner mitwirkten, und dass, hätten die Stars ihre gängigen Gagen kassiert, alleine für sie über Hundert Millionen Dollar fällig gewesen wären. Harry Belafonte, Jeff Goldblum, Nick Nolte, Cher, Anjelica Huston und viele, viele andere sitzen als sie selbst in Bars oder Hotellobbys rum, erscheinen auf Partys oder spielen Rollen in den diversen Filmen-im-Film, die es in „The Player“, einem Film über Filme und das Filmemachen, zu sehen gibt.

„The Player“ beginnt mit einer Plansequenz. Am Anfang ist ein Gemälde zu sehen, das ein Filmset zeigt. Es gibt eine Klappe und jemand ruft „Action“. Der Film, der gedreht wird, ist der Film, den wir sehen: „The Player“. Die Kamera fährt zurück und gibt den Blick auf ein Filmstudio frei, über dessen Gelände sie sich die nächsten acht Minuten bewegen wird, verschiedenen Menschen und Autos folgend, zwischendurch innehaltend, um durch ein Fenster in ein Büro zu blicken, in dem sich Studio Executive Griffin Mill (Tim Robbins) – meist ziemlich obskure – Ideen für neue Filme anhört. Durch diese Plansequenz laufen zwei Männer, die Kamera folgt ihnen eine Weile, verliert sie dann aus den Augen und findet sie später wieder, die gelehrte Unterredungen über Plansequenzen führen: den Anfang von Welles „Touch of Evil“, Hitchcocks „Rope“, der durch versteckte Schnitte vorgibt, aus einer einzigen Einstellung zu bestehen. Neben der Einführung des Schauplatzes und des Protagonisten Mill, der allerdings hier noch nicht deutlich als solcher zu erkennen ist, konstituieren solche Dopplungen und die Blicke „The Player“. Blicke durch Scheiben, durch Gitter, durch Vorhänge explizieren leitmotivisch die Kinoleinwand als Fenster, das eine Sicht auf die Filmindustrie preisgibt.

Die Konkretion dieses Bildes ist Mill. Den Stars gegenüber immer höflich und galant, verhält er sich im Kampf mit einem rivalisierenden Emporkömmling machtgeil und herrschsüchtig. Eine regelrechte Schicksalsmacht ist er für diejenigen, die wesentlich tiefer in den Hierarchien des Business rangieren: die Drehbuchautoren. Mill entscheidet, welche Filme gemacht werden und welche nicht, und er sagt an einer Stelle, dass die zwölf Filme, die sein Studio im Jahr produziert, aus etwa 100.000 Ideen ausgesucht werden. Man könnte es wohl kurz und mit den Worten Burt Reynolds‘ sagen, den er einmal beim Lunch in einem Restaurant trifft: Mill ist ein Arschloch – wäre da nicht das beeindruckende Spiel Robbins‘, das Ambivalenzen schafft und mit diesem Arschloch mitfiebern lässt.

Einer der Autoren, deren Scripts nicht berücksichtigt wurden, die nicht zum kleinen Kreis der Auserwählten zählen, will es Mill heimzahlen. Er schickt ihm Droh-Postkarten. Bei dem Versuch, diesem anonymen Kontrahenten auf die Schliche zu kommen, stolpert Mill in einen Film Noir-Plot um Schuld, Sex, Lügen und Filme. Er macht sich auf die Suche nach dem Drehbuchschreiber David Kahane, den er für den Urheber der Postkarten hält. Als er versucht, Kahane zuhause zu erreichen, spricht und flirtet er mit dessen Freundin June Gutmondsdottir (Greta Scacchi). Mill ruft sie mit seinem Handy an, während er bei ihr im Vorgarten steht und sie beobachtet und entwickelt sogleich eine Obsession für sie.

Mill trifft sich darauf mit Kahane in einem kleinen Kino (De Sicas „Fahrraddiebe“ läuft hier, der Drehbuchautor wird mit einer anderen Form des Kinos assoziiert). Es kommt zu einem Streit, der eskaliert. Im Blau der Nacht, das sich mit dem Rot der Leuchtreklamen vermischt wie in einem jener Neo-Noirs, die in den Achtzigern Hochkonjunktur hatten, erschlägt Mill sein Gegenüber im Affekt – und schafft sich damit nicht nur eine potenzielle Bedrohung, sondern auch einen sexuellen Konkurrenten in der Gunst Junes vom Leib, der er sofort weiter nachsteigt.

Altman sagt, dass June eine Frau sei, die direkt Mills Phantasie zu entstammen, von ihm erfunden zu sein scheint. Darin ähnelt sie Otto Premingers „Laura“, die eines der Filmplakate zeigt, die die Wände in Mills Büro säumen und von der Kamera immer wieder bedeutungsvoll ins Bild gerückt werden. Die schöne und junge Titelfigur dieses klassischen Film noir wurde von einem älteren Mann, einem zynischen und snobistischen Zeitungskolumnisten, ganz nach dessen Vorstellungen geformt. Tödlich war dort nicht die Frau, sondern die Obsession, die der Mann für sie entwickelte, der nicht ertragen konnte, dass seine Laura, seine Kreation, einem anderen Mann „gehören“ sollte. Dass diese fleischgewordene Männerphantasie nun einen eigenen Willen und vor allem einen eigenen Männergeschmack entwickelte, musste also zwangsläufig zur Katastrophe führen.

Letztlich stellt sich June als Negation dieser Laura dar, so wie das Ende von „The Player“ die Negation eines Film noir-Endes ist, wo, das verlangte schon der in den Vierzigern aktive production code, Schuld schließlich gesühnt werden, der Mann seine mörderische Besessenheit für die Frau mit dem Leben bezahlen musste. June ist sexy und verführerisch, ohne irgendwelche Ansprüche zu stellen. Sie ist für Mill von Anfang an verfügbar, hält seinen sexuellen Avancen jedoch lange stand, nur damit sich das angestaute Begehren schließlich in einer umso frenetischeren Sex-Szene entladen kann, in der nur die schwitzenden, stöhnenden, einander küssenden Gesichter der beiden zu sehen sind. Angetrieben auf ihrem Weg zum Orgasmus von den minimalistisch experimentellen Klängen des großartigen Scores. Das Geständnis, das Mill in dieser Szene ablegt, will sein Gegenüber gar nicht hören, es fällt auf ein wissendes, befriedigtes und erschöpftes Lächeln. Es wird für Mill keinerlei Konsequenzen haben und die Frau lädt hier zumindest die Schuld der Mitwissenden auf sich.

Überhaupt ist die Frage, wie Filme enden, ein zentrales Element im Filmdiskurs von „The Player“. Durchexerziert wird das anhand eines Film namens „Habeas Corpus“, den Mills Studio produziert. Die Idee, wie sie ein ambitionierter Drehbuchautor entwarf, besagt, dass es in dem Film um eine Frau gehen soll, die unschuldig in der Todeszelle sitzt und am Ende hingerichtet wird. Die Besetzung des Films sollte nach dem Motto laufen: „No stars, just talent.“ Im Epilog von „The Player“, der ein Jahr nach der Haupthandlung spielt, ist das Ende des Films zu sehen, den Hollywood aus dieser Story macht. Im letzten Moment wird Julia Roberts von Bruce Willis aus der Gaskammer befreit. Die Frage, warum er so lange gebraucht habe, beantwortet er mit dem One-Liner „Traffic was a bitch“, mit dem der Film endet.

Man mag diese Kritik an einem Hollywood, das noch jeden Stoff im Interesse seiner besseren Verkäuflichkeit verwässert, plump und wenig differenziert finden. Auch könnte man sich gerade am Ende an der metafiktionalen Cleverness stören, mit der Altman seinen Film zu sich selbst werden lässt. Mill bekommt einen Anruf von dem wahren Verfasser der Postkarten, der ihm von der Idee für einen Film erzählt. Der Film, den er hört, ist der Film, den wir sehen: „The Player“. Das ändert nichts daran, dass „The Player“ als packender Genrefilm so gut funktioniert wie kaum ein anderes Werk des Regisseurs. Immer wieder verdichtet sich der konsequent durchgehaltene Spannungsbogen zu kleinen kabinettstückartigen Höhepunkten, zum Beispiel mit einer Klapperschlange auf dem Beifahrersitz von Mills Auto. Oder in einem Verhör Mills durch die toughe Mordkommissions-Ermittlerin Avery (superb: Whoopi Goldberg), die zunächst die ganze Szene hindurch eine Packung Tampons sucht, um dann etwas zu haben, womit sie rumspielen kann, und das für den Verhörten als – vor allem auditiver – Albtraum aus dem schallenden Lachen der Beamten und dem „One of us“-Singsang aus „Freaks“ endet.

Auch faszinierte mich, wie Altman die Konvention des Happy Ends ausspielt – in einer letzten Doppelung kopiert das Ende von „The Player“ per One-Liner das Ende von „Habeas Corpus“ – und sie zugleich satirisch aushöhlt und negiert. In Robert Altmans Hollywood gewinnen am Ende die Bösen.

* * *

Short Cuts (USA, 1993)

This is the End

von Andreas Thomas

Zerstörung bringende Hubschrauberstaffeln eröffneten „Apocalypse Now“, den legendären (Anti-)Kriegsfilm von Francis Coppola – Tösende Hubschraubertrupps ziehen ihre Bahn über das abendliche Los Angeles. So beginnt Robert Altmans berühmtes „Short Cuts“.

„Die Zeit ist gekommen, wieder einmal in den Krieg zu ziehen. Nicht gegen den Irak, internationale Terroristen oder das ehemalige Jugoslawien, sondern gegen die Fruchtfliege…“ Mit diesen Worten lässt Altman einen Fernsehkommentator „Short Cuts“ einleiten, den raffiniert verschachtelten, großzügig komponierten Episodenfilm über das L.A. zu Beginn der 1990er Jahre.

Nicht weniger als acht Ehepaare aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stehen im Mittelpunkt dieses analytischen Reigens, kleine Familien, die scheinbar willkürlich aus der weitläufigen Nachbarschaft des San Fernando Valley herausgegriffen sind, denen, jede für sich, eine gleichermaßen alltägliche wie dramatische Entwicklung widerfährt, Kleinsteinheiten, die sich gegenseitig immer wieder touchieren. Berührungen, vom zufälligen Besuch desselben Geschäfts bis zum Unfall mit Todesfolge. Die soziale Interdependenz eben, ein Film als ein Mikrokosmos, der exemplarisch den Zustand einer Gesellschaft vorführt.

Ein großspuriger Polizist (Tim Robbins), der versucht seiner ewig krakeelenden Kinderschar, dem ihn ankläffenden Hund, in die Arme geschiedener Frauen zu entfliehen (wo er sich in ähnlichen Situationen wiederfindet), eine Frau (Jennifer Jason Leigh), die, während sie die Windeln ihrer Tochter wechselt und ihr Mann, der Pool-Cleaner (Chris Penn) verstört zuhört, die knappe Haushaltskasse mit Telefonsexdiensten aufstockt, ein Paar (Andie McDowell und Bruce Davison), das hilflos mitansieht, wie der kleine Sohn stirbt, die Bedienung in einem Drive In (Lily Tomlin), die sich von geilen alten Anglern unter den Rock schielen lassen muss, ein von Kopfschmerzen gepeinigter Arzt (Mathew Modine), der seine malende Ehefrau (Julianne Moore) verdächtigt, fremdgegangen zu sein, eine egozentrische Jazzsängerin (Annie Ross), die die Hilferufe ihrer Tochter (Lori Singer) nicht wahrnimmt. Alle leben in einem dauerhaften Spannungszustand, in Unruhe, Aggressivität, die sich selten oder nie entladen kann. Jedes dieser Familiengefüge ist gestört, wenn nicht schon zerbrochen. Falls dazu Gelegenheit besteht, sich bewusst zu machen, was falsch läuft, so gelingt es nicht, sich damit auseinander zu setzen oder nach Ursachen zu forschen. Der kalte Krieg ist zu Ende, der „Krieg gegen die Fruchtfliege“ hat begonnen: Materielle Zwänge und eine schweigende Übereinkunft mit dem alles dominierenden monetären und hedonistischen Zeitgeist bestimmen die Lebensweise. Voller Sarkasmus und gereizt, selbst bei ihren Freizeitbeschäftigungen, leben sie, wie sie es gerade können, selten sind sie zufrieden, meistens überdreht.

Die Destruktivität, der Zynismus, der dieser Normalität innewohnt, fordert kleine und große Tribute. Da ist es noch freundlich, wenn der eifersüchtige Hubschrauberpilot in Abwesenheit seiner Ex-Frau deren gesamtes Mobiliar zersägt (nur – und hier blitzt die Altmansche Satire hell auf – der Fernseher überlebt), oder wenn der Konditor die Mutter des schwer kranken Jungen mit anonymen Anrufen terrorisiert, nur weil sie derzeit keine Angaben zur Dekoration der Geburtstagstorte machen kann. Vier Leichen bringt dieses kalifornische Paradies hervor, keine von ihnen ist eines natürlichen Todes gestorben. Die überarbeitete Drive-In-Bedienung reagiert zu spät, als der Sohn des Fernsehmoderators vor ihrem Auto über die Straße läuft. Die Tochter der Jazzsängerin kommt nicht über den Tod des Jungen hinweg – vor allem aber nicht über die Unmöglichkeit mit ihrer Mutter darüber zu reden zu können – und nimmt sich das Leben. Ein Angler (Fred Ward) stellt fest, dass da, wo er gerade in den Fluss pinkelt, eine weibliche Leiche – ein Mordopfer, wie sich später zeigt – angeschwemmt wurde. Kein Grund für das Anglerquartett den Ausflug vorzeitig zu beenden. Man befestigt die Tote und angelt neben ihr weiter bis zum nächsten Tag. Die Normalität des Telefonsex als Job schließlich macht den ehelichen Verkehr zu etwas Unnormalen oder Unmöglichem, weil das Intime zu einer Ware geworden ist. Der Gefühlsstau des derangierten Gatten entlädt sich im Augenblick, als die Erde bebt…

Ein Erdbeben und ein „Krieg gegen die Fruchtfliege“. Zwei Ereignisse werden von allen geteilt. In zwei Momenten, am Anfang und am Schluss, erinnert der Film an die Einheit von Zeit und Raum diese Großversuchs. Einleuchtend macht er den großen Aufriss und führt all die gesehenen kleinen Schicksale – nicht nur für diese beiden Augenblicke – zu einem umfassenden, gemeinsamen Schicksal zusammen. Beides, der angestrengte Kampf des Menschen gegen Widrigkeiten der Natur (mit Mitteln, über deren Gefährlichkeit Unklarheit herrscht) und der „göttliche“, allwissende Fingerzeig des Bebens, weckt auf wunderbare Weise Verständnis für das Wesen von Gemeinschaft an sich, weil wir die einzelnen Partikel am Ende zu kennen scheinen, und weil wir ahnen können, wie sie zusammengehören – und wie sie übergreifenden Gesetzmäßigkeiten untergeordnet sind.

Irgendwann trifft der berühmte Fernsehkommentator den Reiniger seines Pools und fragt: „Hey Jerry, wie läuft denn der Krieg?“ „Die Bösen sind am Gewinnen, Sir“, antwortet der beiläufig. In eben dieser Beiläufigkeit erzählt auch „Short Cuts“ von einer „Gesellschaft ohne Verantwortlichkeit, Scham und Intimität“ (Lexikon des internationalen Films), von einem als Frieden getarnten Kriegszustand. Der Film bedient sich häufig überzeichnender Mittel, die insofern Satire „at it’s best“ sind, weil sie genau da die Realität treffen, wo sie am besten zu erkennen ist: ein kleines bisschen außerhalb ihrer selbst. Und „Short Cuts“ wimmelt nur so von mitreißenden Schauspielern, die die Palette von der albernsten Komik bis zur ernstesten Tragik spielfreudig und konzentriert beherrschen. „Short Cuts“ ist lang, etwa 180 Minuten, doch „Short Cuts“ ist nie langweilig. Im Gegenteil, je länger „Short Cuts“ dauert, desto süchtiger macht er nach diesem ungeheuerlichen, deprimierenden, aberwitzigen, nach Menschen riechenden, nach Wahrheit schmeckenden Film.

Altmans einziger Flirt mit dem Blockbuster-Kino: „Popeye“ (1980)

Altmans einziger Flirt mit dem Blockbuster-Kino: „Popeye“ (1980)

Verlieren gehört zum Spiel: „The Long Goodbye“ (1973)

Verlieren gehört zum Spiel: „The Long Goodbye“ (1973)

Jeder ist zum Mord fähig: „Gosford Park“ (2001)

Jeder ist zum Mord fähig: „Gosford Park“ (2001) Don’t Worry, Be Happy: „Nashville“ (1975)

Don’t Worry, Be Happy: „Nashville“ (1975)

Szene aus „Showgirls“ (Foto: © Universum)

Szene aus „Showgirls“ (Foto: © Universum)

Szene aus „Mad Max 2: The Road Warrior“ (Foto: © Warner)

Szene aus „Mad Max 2: The Road Warrior“ (Foto: © Warner)

Szene aus „Mad Max: Fury Road“ (Foto: © Warner)

Szene aus „Mad Max: Fury Road“ (Foto: © Warner)

Egofight im Bergmassiv – Szene aus „Cliffhanger“ (Foto: © Studiocanal)

Egofight im Bergmassiv – Szene aus „Cliffhanger“ (Foto: © Studiocanal) Abhängen – Szene aus „Safety Last!“ (Foto: © Universal)

Abhängen – Szene aus „Safety Last!“ (Foto: © Universal) Thronfolge im Eilverfahren – Szene aus „König der Löwen“ (Foto: © Disney)

Thronfolge im Eilverfahren – Szene aus „König der Löwen“ (Foto: © Disney) Szene aus „Point Break“ (Foto: © Warner)

Szene aus „Point Break“ (Foto: © Warner) This thing called life – Szene aus „Blade Runner“ (Foto: © Warner)

This thing called life – Szene aus „Blade Runner“ (Foto: © Warner) Es geht auch anders – Szene aus „Das Schloss im Himmel“ (Foto: © Universum)

Es geht auch anders – Szene aus „Das Schloss im Himmel“ (Foto: © Universum)

Szene aus „Fitzcarraldo“ (Foto: © arthaus)

Szene aus „Fitzcarraldo“ (Foto: © arthaus) Szene aus „The Dhite Diamond“ (Foto: © arthaus)

Szene aus „The Dhite Diamond“ (Foto: © arthaus)