Kurz nach dem Ende der Weltwirtschaftskrise veröffentlichte John Steinbeck die aus der Perspektive zweier Wanderarbeiter erzählte Novelle „Von Mäusen und Menschen“. Die Zeichnerin Rébecca Dautremer hat die Geschichte neu interpretiert.

„I ain’t got no home, I’m just a-roamin’ ’round / Just a wan-drin’ worker, I go from town to town/And the police make it hard wherever I may go / And I ain’t got no home in this world anymore“, singt Woody Guthrie in dem Song „I Ain’t Got No Home in This World Anymore“ auf dem Album „Dust Bowl Ballads“ aus dem Jahr 1940. Als „Dust Bowl“ werden die schweren Staubstürme in den Jahren 1935 bis 1938 bezeichnet, die die Landwirtschaft in den USA und in Kanada stark schädigten. Die Stücke des legendären Albums „Dust Bowl Ballads“ waren von Guthries Zeit als Korrespondent der demokratischen Wahlkampfzeitung Light: The Demo-cratic Leader inspiriert. Guthrie war 1938 durch den Bundesstaat Kalifornien gereist, um über das Elend der Wanderarbeiter und anderer billiger Arbeitskräfte zu berichten, die infolge des Börsencrashs 1929, der sinkenden Nachfrage und fallenden Preise ihre Höfe oder Anstellungen verloren hatten und auf der Suche nach kurzfristiger Beschäftigung Richtung Westen gezogen waren.

„Seltsam, wie klein und bedeutungslos Bücher angesichts solcher Tragödien werden“, notierte John Steinbeck in einer Reportage angesichts des Ausmaßes der damaligen Armut. Wie Guthrie arbeitete der Autor und spätere Literaturnobelpreisträger in den Hungerjahren als Reporter und beschrieb in seinen Stücken die Situation der Arbeitsmigranten. Im Auftrag der San Francisco News verfasste er eine Serie von Artikeln, die das harte Leben der entwurzelten Wanderarbeiter aus der Dust Bowl zum Thema hatten. Steinbeck rüstete einen alten Bäckerwagen zum Wohnmobil um und fuhr damit zu Auffanglagern und Straßencamps, um dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Seine im April 1938 im Monterey Trader veröffentlichte Reportage „Starvation under the Orange Trees“ (Hungern unter den Orangenbäumen) gehört zu seinen bekanntesten journalistischen Arbeiten. Darin berichtet er von einem Vater, der seinen Sohn verloren hat. „Ich hörte, wie ein Mann mit monotoner Stimme erzählte, er habe keinen Arzt für seinen ältesten Sohn bekommen, der mit Lungenentzündung im Sterben lag, aber als er tot war, kam sofort jemand. Für die Toten findet man leicht einen Arzt, aber für die Lebenden nicht. (…) Nächstes Jahr wird der Hunger wiederkommen, und übernächstes Jahr auch, bis wir aus unserem Koma erwachen.“ Diese Recherchen lieferten eine Grundlage für zahlreiche seiner Romane und Erzählungen der Folgejahre. Am bekanntesten ist wohl der Roman „The Grapes of Wrath“ („Früchte des Zorns“) von 1939, der im folgenden Jahr mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.

Aufgrund seiner Solidarität mit den Abgehängten, und weil er die Schattenseiten des American Dream schilderte, wurde Steinbeck bald von Antikommunisten angefeindet und bedroht, dabei ordnete er sich selbst gar keinem politischen Lager zu. Als er sich später in der McCarthy-Ära nicht für des Kommunismus verdächtige Kollegen einsetzen wollte und einige Jahre darauf den Vietnam-Krieg halbherzig verteidigte, griffen Linke ihn an. Schließlich hatte man ihn für einen Sozialisten gehalten.

Eine Literatur, die sich auf die Seite der ausgebeuteten Arbeiter stellt, sei für Steinbeck „ein Gebot der Menschlichkeit, nicht des politischen Standpunkts“ gewesen, schreibt seine Biographin Annette Pehnt. Durch und durch überzeugt war Steinbeck jedoch von der Reformpolitik des Präsidenten Franklin D. Roosevelts, der den Schriftsteller zweimal ins Weiße Haus einlud. Im Rahmen des von Roosevelt 1933 initiierten innenpolitischen Reformprogramms des New Deal wurden auch Kunst und Kultur gefördert; beispielsweise das Federal Writers’ Project, das Schriftsteller unterstützte, die sich mit der US-amerikanischen Gesellschaft befassten und der Arbeiterklasse in der Öffentlichkeit Gehör verschafften.

Für Steinbecks schriftstellerisches Selbstverständnis dürften auch seine Erfahrungen als Hilfsarbeiter auf kalifornischen Farmen, Baustellen und in Fabriken ausschlaggebend gewesen sein. Als Student hatte er in den frühen zwanziger Jahren in vielen Jobs gearbeitet. 1925 brach er sein Studium an der Stanford University nahe Palo Alto sogar ganz ab und schlug sich danach für eine Weile als Gelegenheitsarbeiter durch. Geboren und aufgewachsen im kalifornischen Salinas, in einer von Armut geprägten Gegend, kannte Steinbeck die Not aus eigener Anschauung. Obwohl er selbst aus einer Familie der bürgerlichen Mittelschicht stammte – seine Mutter Olive war Lehrerin, sein Vater John Ernst Finanzbeamter – und die damit verbundenen Privilegien zu schätzen wusste, fühlte er sich den Meschen der Arbeiterklasse in ihrem täglichen Existenzkampf eng verbunden. In seiner Zeit als Hilfsarbeiter, in der er auch mit den anderen Arbeitern in Baracken wohnte, legte er eine umfangreiche Materialsammlung an, hielt Begegnungen und Gespräche fest und machte Notizen. So entstand ein Fundus aus Biographien, Dialogen, Schauplätzen und Geschichten, der für seine schriftstellerische Arbeit wichtig wurde.

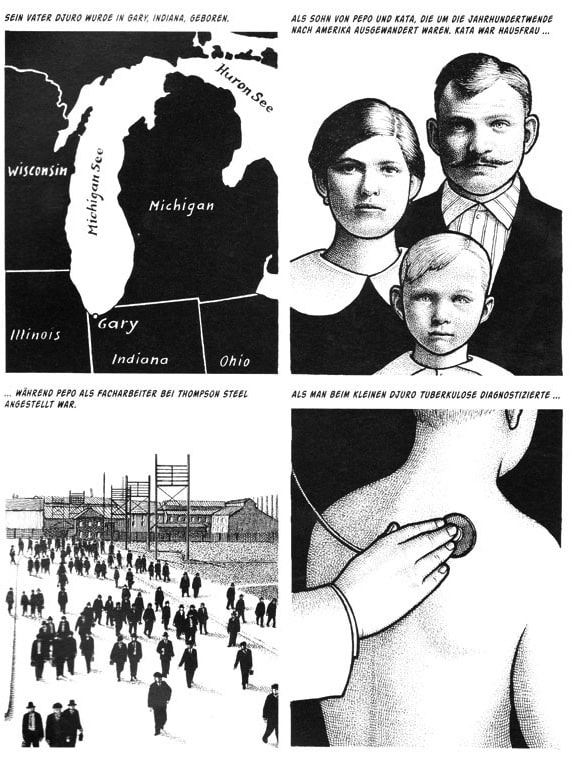

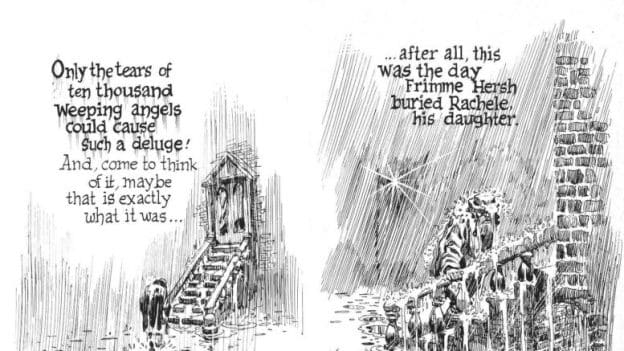

Auch die Figur des geistig behinderten Lennie aus der 1937 erschienenen Novelle „Of Mice and Men“ („Von Mäusen und Menschen“) soll von einer realen Begegnung aus dieser Zeit inspiriert worden sein. Die Erzählung ist nicht nur aufgrund der zahlreichen Filmadaptionen eines der bekanntesten Werke Steinbecks; durch das überschaubare Figurenensemble, den reduzierten Handlungsradius, die klare Sprache und die aufrüttelnde Darstellung von Armut und seelischer Not ist die Novelle in vielen Ländern Schullektüre geworden. In „Von Mäusen und Menschen“ erzählt er von den beiden Wanderarbeitern George Milton und dem riesenhaften Lennie Small, die gemeinsam auf der Suche nach Arbeit durch Kalifornien ziehen. Schon früh deutet sich an, dass die beiden von ihrer vorigen Arbeitsstelle f!iehen mussten. „Wir sind abgehauen. Sie waren hinter uns her, aber sie haben uns nicht gekriegt“, schildert George seinem Freund Lennie die Lage.

Später wird sich herausstellen, dass der überstürzte Aufbruch etwas mit Lennies Zwängen zu tun hat. Der kindlich wirkende Mann mit dem zwanghaften Bedürfnis, alles Weiche und Flauschige zu berühren, hatte das Kleid eines Mädchens gestreichelt. Ein Verhalten, das als sexuelle Belästigung interpretiert wurde, weswegen die beiden vor einem wütenden Mob fliehen mussten. „Sie schreit los und wir müssen uns in einem Bewässerungsgraben verstecken und die Kerle suchen uns den ganzen Tag und wir müssen uns im Dunkeln rausschleichen und aus dem Staub machen“, erklärt George seinem Freund, was eigentlich passiert ist.

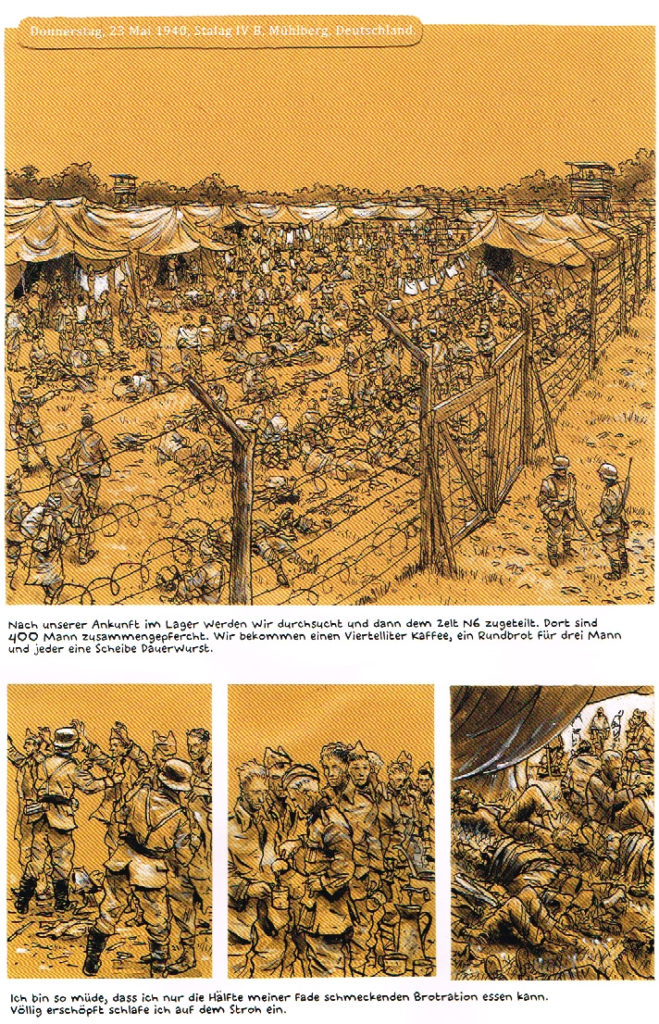

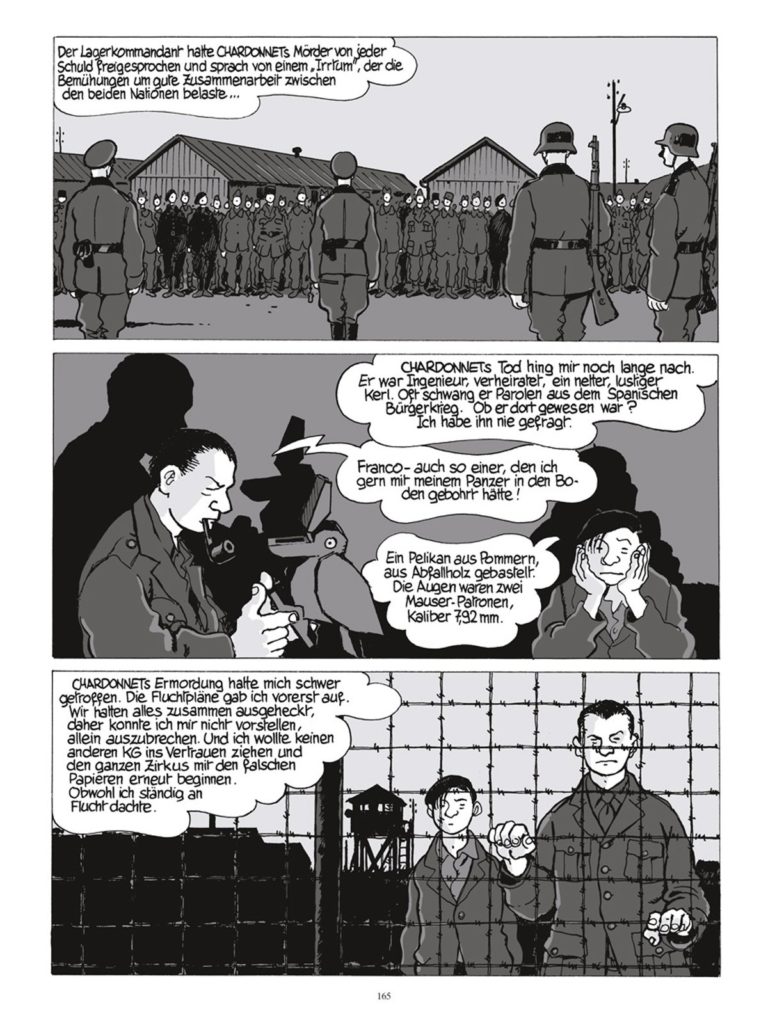

Nun sind George und Lennie auf dem Weg zu einer anderen Farm, auf der Feldarbeiter gebraucht werden. Dort werden sie in der kargen Gemeinschaftsunterkunft einquartiert, die Steinbeck mit genauem Blick beschreibt: „An den Wänden standen acht Schlafstellen, fünf davon waren mit wollenen Bettdecken hergerichtet, die anderen drei zeigten die nackte Sackleinwand. Über jeder Schlafstelle war eine Apfelkiste an die Wand genagelt, mit der Öffnung nach vorn, so dass zwei Regalbretter für das persönliche Eigentum des Inhabers der Schlafstelle entstanden.“

Curley, der Sohn des Farmbesitzers, steckt bereits bei der ersten Begegnung mit den neuen Arbeitern sein Revier ab. George ist alarmiert. „Hör zu, Lennie, die Sache hier ist nicht geheuer. Du wirst Schwierigkeiten kriegen mit diesem Curley. Ich hab so was schon öfter erlebt. Er hat dich gewissermaßen abgetastet. Jetzt bildet er sich ein, dass du Angst vor ihm hast, und er wird dir bei der ersten Gelegenheit eine reinhauen“, prophezeit er Lennie. In der Tat geraten die beiden aneinander und Lennie bricht Curley nach dessen Provokationen die Hand, woraufhin dieser alsbald Abstand zu dem Riesen Lennie hält.

Gespiegelt wird das gewalttätige Szenario in der Tierwelt, die in Steinbecks Novelle eine wichtige Rolle spielt: Zunächst streichelt Lennie eine Maus schier zu Tode; ein Hundewelpe, um den sich Lennie kümmert, überlebt seine Art der Zuwendung nicht; später wird der alte, kranke Hund eines Farmarbeiters erschossen – um ihn zu erlösen. Die Tiere sind unschuldig und doch dem Tod geweiht, sie sind ein Symbol für die Aussichtslosigkeit, die Zwänge und Enge des eigenen Lebens hinter sich zu lassen. Ein Lebenstraum Lennies ist es, die Verantwortung für Kaninchen auf einer eigenen Farm zu übernehmen, wozu es aber niemals kommen wird.

Es gibt eine weitere Figur, die wie die Tiere als eine bedrohte erscheint, der jedoch die Unschuld der Tiere fehlt und die daher zugleich als Bedrohung wahrgenommen wird, als Verführerin und Störung der klaren Verhältnisse. Curleys namenlose Ehefrau irritiert die männlich geprägte Welt auf der Farm schon durch ihre Anwesenheit, die Männerblicke auf ihren Körper werden begleitet von Getuschel hinter ihrem Rücken: „Weißt du, was ich denke? Ich denke, Curley hat … eine Nutte geheiratet.“

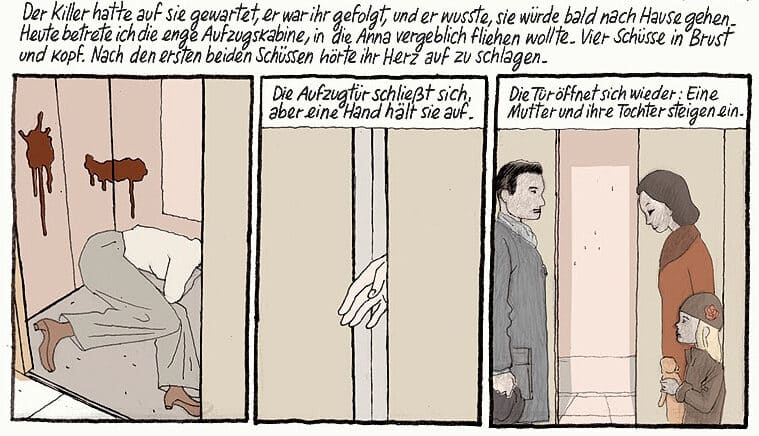

Auch sie wird zum Opfer. Als Lennie einmal mit ihr allein im Stall ist und ihr Haar berühren darf, verliert er dabei die Kontrolle und versucht, ihre Hilferufe zu ersticken: »“ie fuhr fort, sich zu wehren, und ihre Augen waren wild vor Schreck. Da schüttelte er sie und wurde böse auf sie. ‚Hör auf zu schreien‘, rief er und schüttelte sie und ihr Körper zappelte wie ein Fisch. Und dann wurde sie still, Lennie hatte ihr das Genick gebrochen.“ George ist verzweifelt und weiß sich nicht anders zu helfen, als seinen Freund am Ufer eines Flusses zu erschießen, um ihn vor Curleys brutaler Rache zu bewahren.

Mit diesem Ende ist die männlich geprägte Ordnung der Farm wiederhergestellt, in der die namenlose Frau als Störfaktor erscheint, als Objekt der Begierde wie auch der Rache. Mit Lennie stirbt auch der gemeinsame Traum von ihm und George, eines Tages ein eigenes Stück Land zu besitzen, dessen Ertrag nur ihnen gehört – eine Hoffnung, die wohl viele der damaligen Wanderarbeiter hegten.

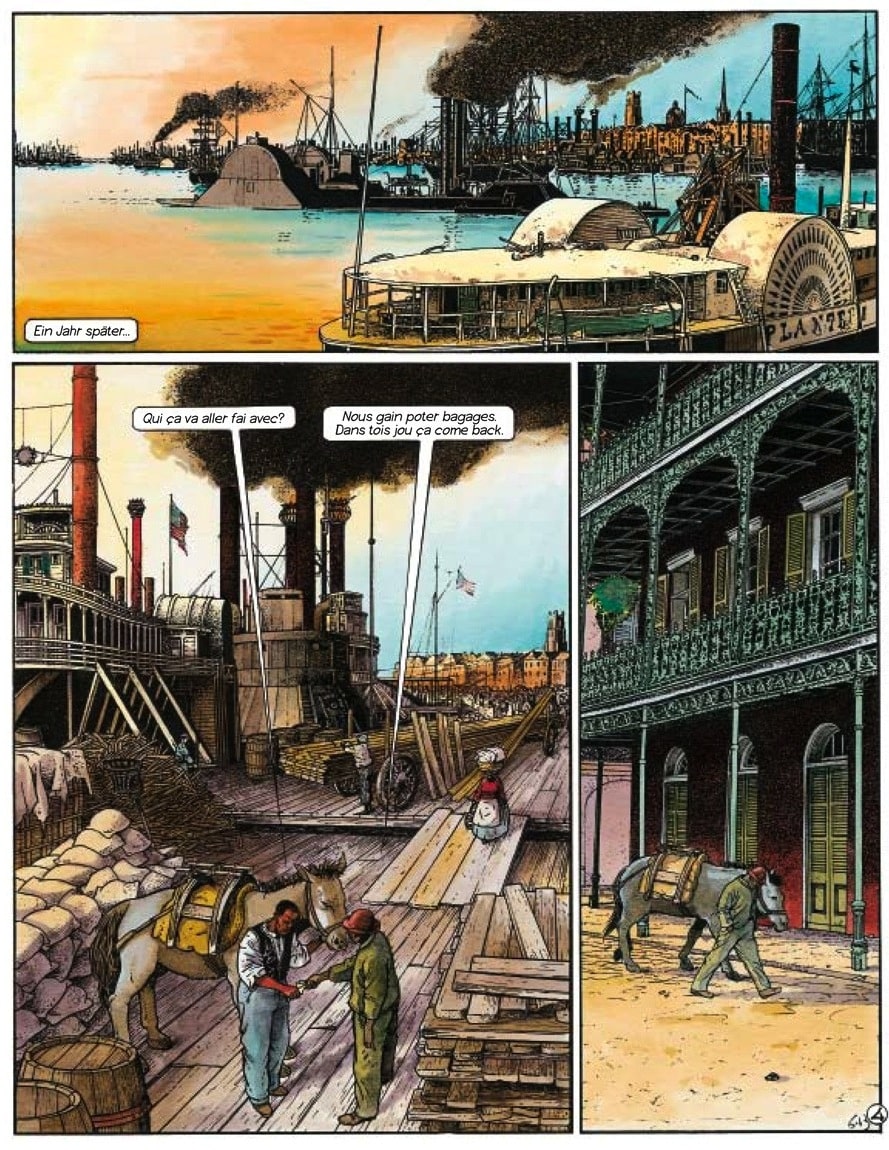

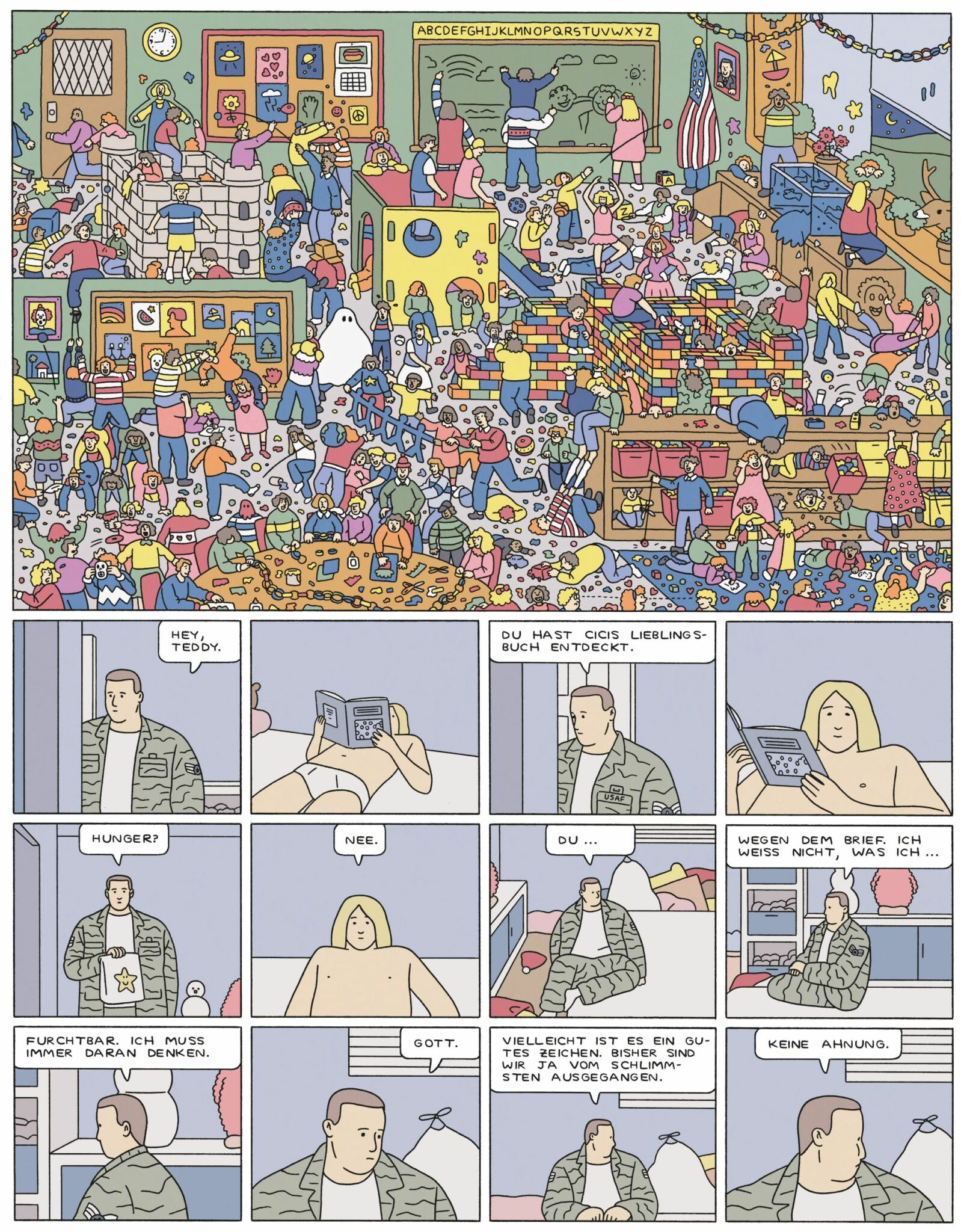

Auch wenn zwischen Autor und Werk zu unterscheiden ist, verbindet doch dieses Bild von Männlichkeit, in dem Frauen namenlose Objekte bleiben und Konflikte durch Gewalt gelöst werden, den Autor mit seinen Protagonisten. „Ich werde ihnen Männlichkeit vermitteln. Soweit es möglich ist, sollen sie selbst für sich verantwortlich sein. Sie sollen mit Männern und Tieren zu tun haben und mit Respekt behandelt werden“, hat er als Erziehungsideal für seine damals zwei und vier Jahre alten Söhne im Gespräch mit seiner Frau formuliert. Umso spannender ist es, dass die Novelle „Von Mäusen und Menschen“ nun aus weiblicher Perspektive als Comic neu interpretiert worden ist. Die französische Illustratorin Rébecca Dautremer hat den ungekürzten Text in eine über 400seitige Graphic Novel überführt und dabei Themen in den Mittelpunkt gerückt, die in Steinbecks Text eher angedeutet werden.

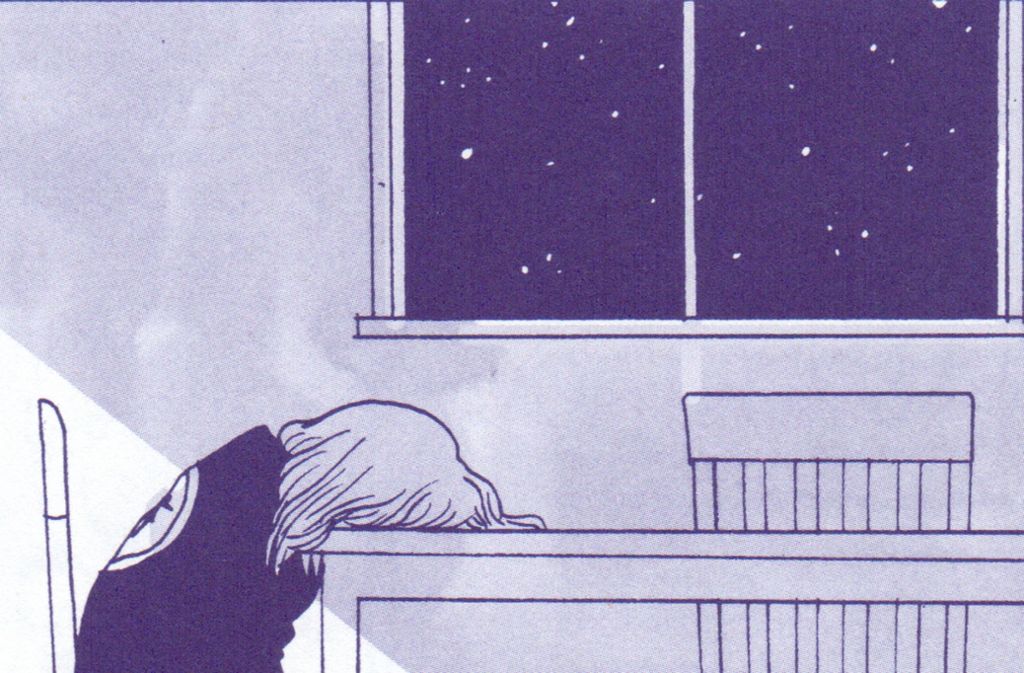

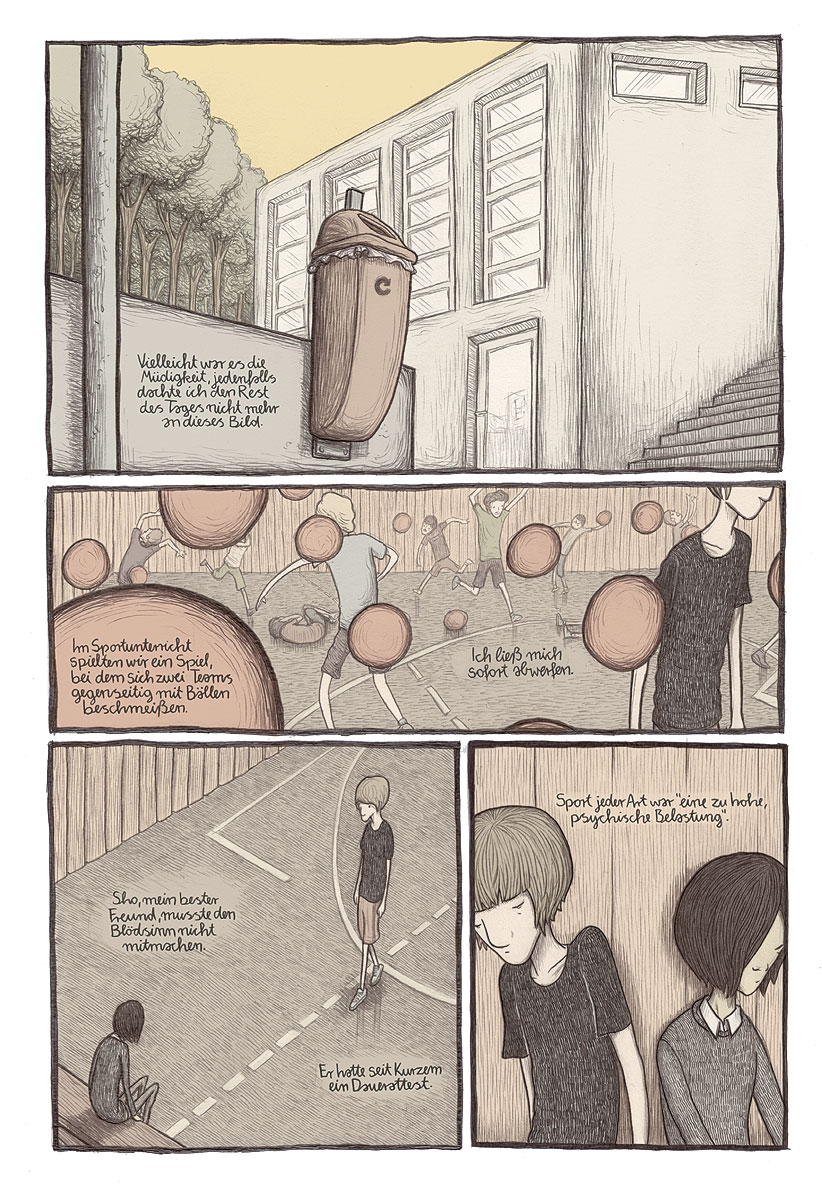

Die Novelle wirkt durch ihre Dialoge, die zurückhaltende Erzählerstimme und die Einteilung in Kapitel, deren Handlung jeweils an einem Ort angesiedelt ist, wie für eine Film- oder auch Comicadaption gemacht. Seitenlang werden die ausführlichen Gespräche der beiden Männer bebildert. Deutlich interessanter wird es immer, wenn die Autorin den Text vernachlässigt, um sich auf die eigene Interpretation zu konzentrieren. Im Nachwort schreibt sie dazu, von sich in der dritten Person sprechend: „Da sich die Kommunikation mit den dreißiger Jahren als verwirrend erwies, machte Rébecca Dautremer schließlich, was sie wollte.“

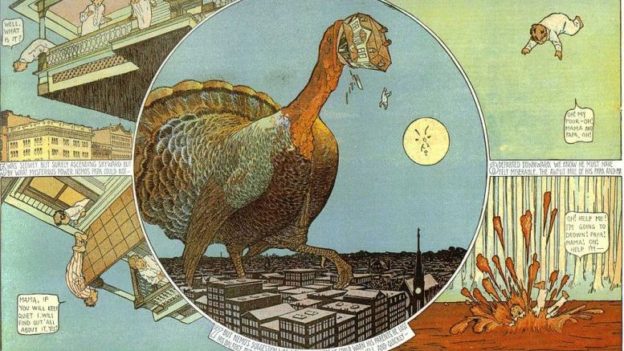

Diese Freiheit der Interpretation schlägt sich nieder in den diversen Stilen, die im Comic nebeneinanderstehen: dem Naturalismus verp!ichtete Landschaften, Bildzitate aus zeitgenössischen Comics, Kinderbüchern und Werbeanzeigen, Karikatur, Holzstich und Aquarell, Art brut, Kinderzeichnung und Kitsch. So zeigt sie Lennies Gedankenwelt, seine Träume von einem unabhängigen Leben auf einer eigenen Farm, in einem zwischen Kinderbuch und Art brut angesiedelten Stil. Diese immer wieder eingeschobenen Phantasiebilder stehen in Kontrast zu den in dunkleren Farben gehaltenen Abbildungen der harten Realität des Farmlebens.

Doch selbst in diese Traumwelt dringt gegen Ende des Comics ein bedrohliches Moment ein; ein Riesenkaninchen erscheint Lennie und beginnt, auf ihn einzureden: „Du wärst den Schuss Pulver nicht wert, mit dem man dich zur Hölle schießen sollte. Gott weiß, dass George alles getan hat, um dich aus dem Schlamassel zu ziehen, aber es hat nichts genützt. Wenn du dir einbildest, George würde dich Kaninchen versorgen lassen, dann bist du noch verrückter als sonst. Das tut er nicht. Er wird dir mit einem Stock die Hölle austreiben, das wird er tun.“ Kurz darauf ist Lennie tot und George zieht allein weiter zur nächsten Farm, von seinem Lebenstraum so weit entfernt wie nie zuvor.

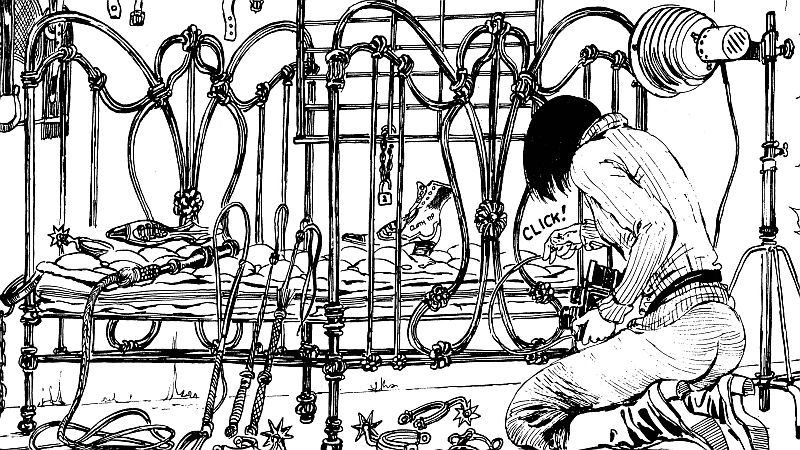

Auch in der zeichnerischen Auseinandersetzung mit Curleys Ehefrau, die leider namenlos bleibt – ein Umstand, den bereits Steinbecks Zeitgenossen kritisiert hatten –, bringt Dautremer ihre eigene Perspektive ein. Während Steinbeck die Frau als durchaus schuldiges Opfer darstellt, das den Farmarbeitern Avancen macht und verführerische Blicke zuwirft, zeigt die Zeichnerin vor allem die Blicke der Männer auf den Frauenkörper: George und Lennie verheddern sich im Comic in ihrem Kleid, verlieren sich in ihrem Dekolleté und werden schließlich von ihren eigenen Projektionen zu Fall gebracht.

Immer wieder gelingt es der Zeichnerin, die Vorstellungen der damaligen Zeit zu hinterfragen und Aspekte hervorzuheben, die in der Vorlage nur angedeutet wurden. Einzig negativ zu vermerken bleibt, dass der Comic zu schön wirkt; zu perfekt sind die Zeichnungen, zu virtuos die Stil- und Farbwechsel, ist doch das Interessante an Steinbecks Novelle gerade die Kargheit der Handlung und der Sprache, in der sich die Armut der Lebensverhältnisse spiegelt. Der Staub, von dem auch Woody Guthrie gesungen hat, der sich nicht abschütteln lässt und sich bedrohlich über alles legt, ist in der Comicadaption verschwunden. Lesenswert jedoch bleibt die Graphic Novel allemal.

Dieser Beitrag erschien zuerst in: Jungle World 15/2023

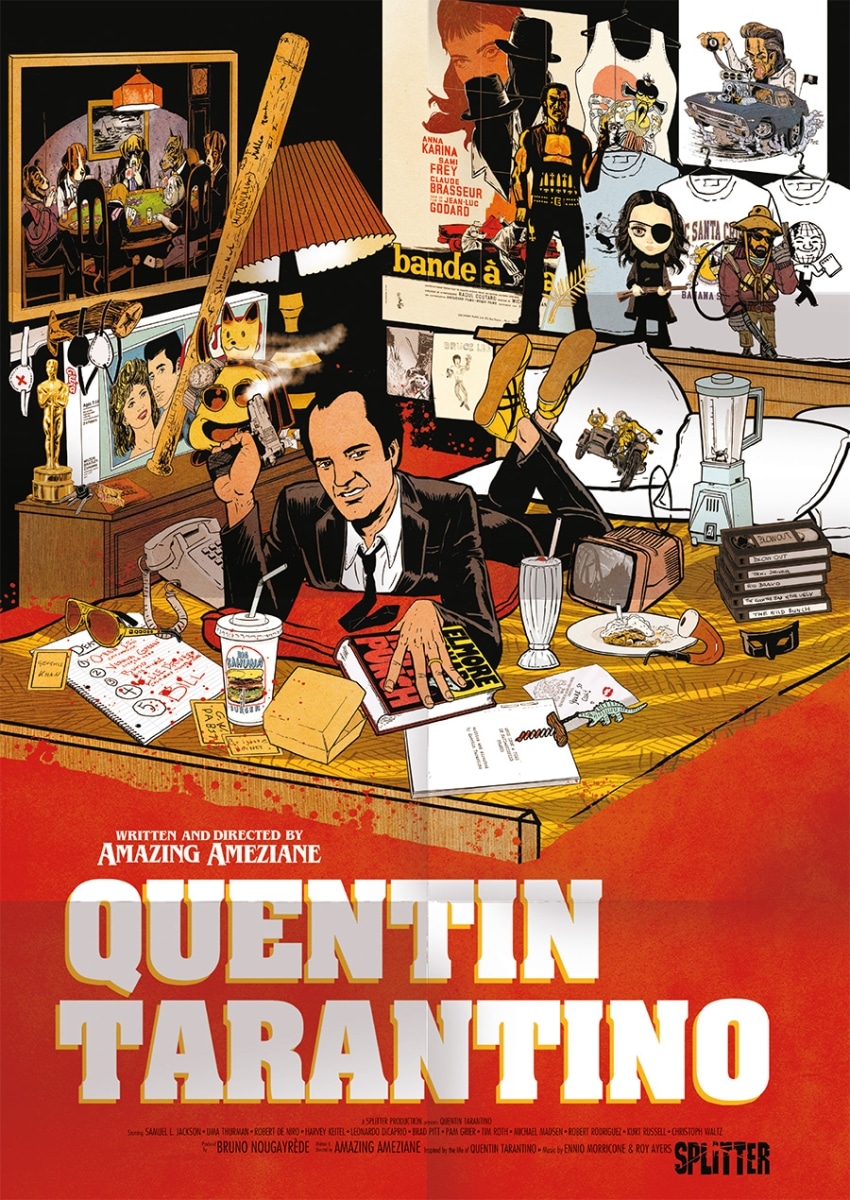

Rebecca Dautremer (Zeichnerin), John Steinbeck (Autor): Von Mäusen und Menschen • Splitter Verlag, Bielefeld 2022 • 424 Seiten • Hardcover • 49,80 Euro

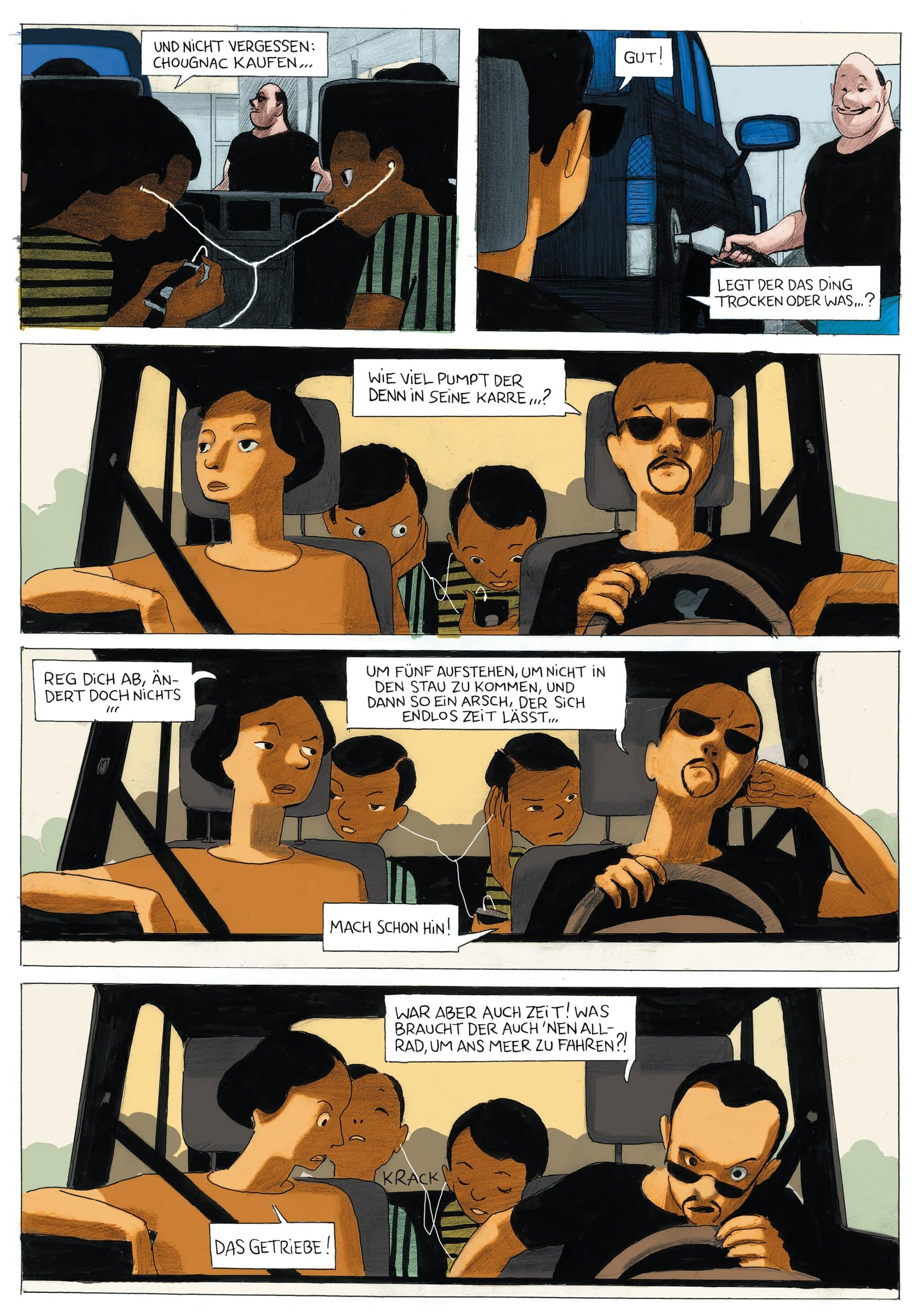

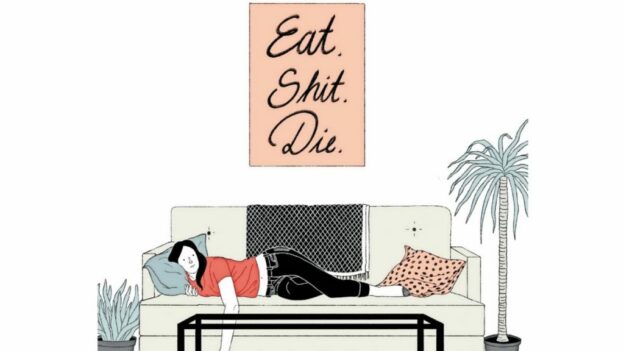

Nacktheit ist in „Lulu – Die nackte Frau“ ausschließlich auf die emotionalen Zustände der Protagonisten zu beziehen, die hier von außen (in der Beschreibung von Freunden und Familie) und von innen (wenn wir ganz nah bei Lulu sind) erfahrbar werden und die eigene Nacktheit in der Welt transzendieren. Aus Davodeaus Buch wird jede Leserin geschüttelt und um einige Erfahrungen bereichert ins eigene Leben zurückkehren. Und wie das Leben selbst gern elliptisch seine Bahnen zieht und immer wieder Situationen schafft, die einem bekannt vorkommen, zur Reflexion zwingen oder zum andächtigen Schweigen raten, schwingt auch „Lulu – Die nackte Frau“ – ohne, dass es konstruiert wirken würde – in einer Kreisbewegung aus, entlässt die LeserInnen mit dem Gefühl, dass die belebende Kraft der Flucht auch ins Leben zurück führen kann, weil dadurch erst ein Referenzrahmen geschaffen wird, der das Erlebte mit anderen Augen sehen lässt. Und es liegt eine große Beruhigung darin, dass das Leben diese Ellipsen schlägt, nicht nur erbarmungslos nach vorne prescht und Zurückliegendes in Zurückgelassenes verwandelt. Selbst, wenn manchmal die physische Rückkehr nicht möglich ist, der Geist darf irgendwann beruhigt an den Anfang erinnern, als eine große Offenheit die Angst vor der Nacktheit einfach hinfort gespült hat und einen Sprung ins Leben ermöglicht hat.

Nacktheit ist in „Lulu – Die nackte Frau“ ausschließlich auf die emotionalen Zustände der Protagonisten zu beziehen, die hier von außen (in der Beschreibung von Freunden und Familie) und von innen (wenn wir ganz nah bei Lulu sind) erfahrbar werden und die eigene Nacktheit in der Welt transzendieren. Aus Davodeaus Buch wird jede Leserin geschüttelt und um einige Erfahrungen bereichert ins eigene Leben zurückkehren. Und wie das Leben selbst gern elliptisch seine Bahnen zieht und immer wieder Situationen schafft, die einem bekannt vorkommen, zur Reflexion zwingen oder zum andächtigen Schweigen raten, schwingt auch „Lulu – Die nackte Frau“ – ohne, dass es konstruiert wirken würde – in einer Kreisbewegung aus, entlässt die LeserInnen mit dem Gefühl, dass die belebende Kraft der Flucht auch ins Leben zurück führen kann, weil dadurch erst ein Referenzrahmen geschaffen wird, der das Erlebte mit anderen Augen sehen lässt. Und es liegt eine große Beruhigung darin, dass das Leben diese Ellipsen schlägt, nicht nur erbarmungslos nach vorne prescht und Zurückliegendes in Zurückgelassenes verwandelt. Selbst, wenn manchmal die physische Rückkehr nicht möglich ist, der Geist darf irgendwann beruhigt an den Anfang erinnern, als eine große Offenheit die Angst vor der Nacktheit einfach hinfort gespült hat und einen Sprung ins Leben ermöglicht hat.

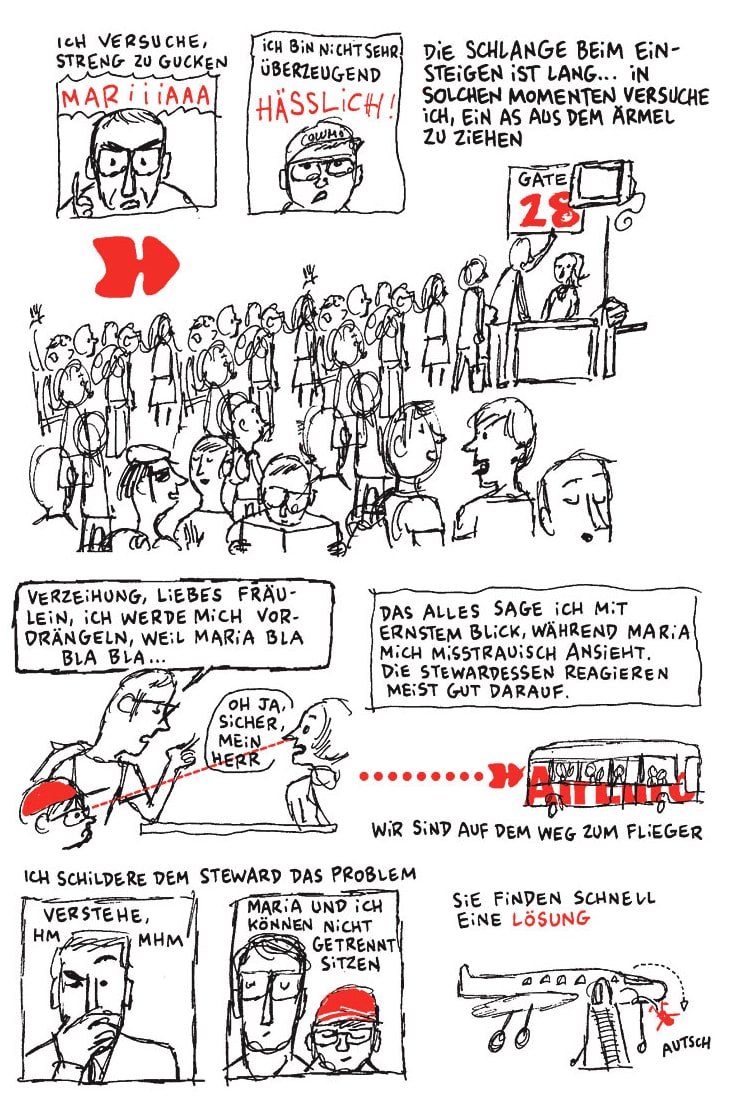

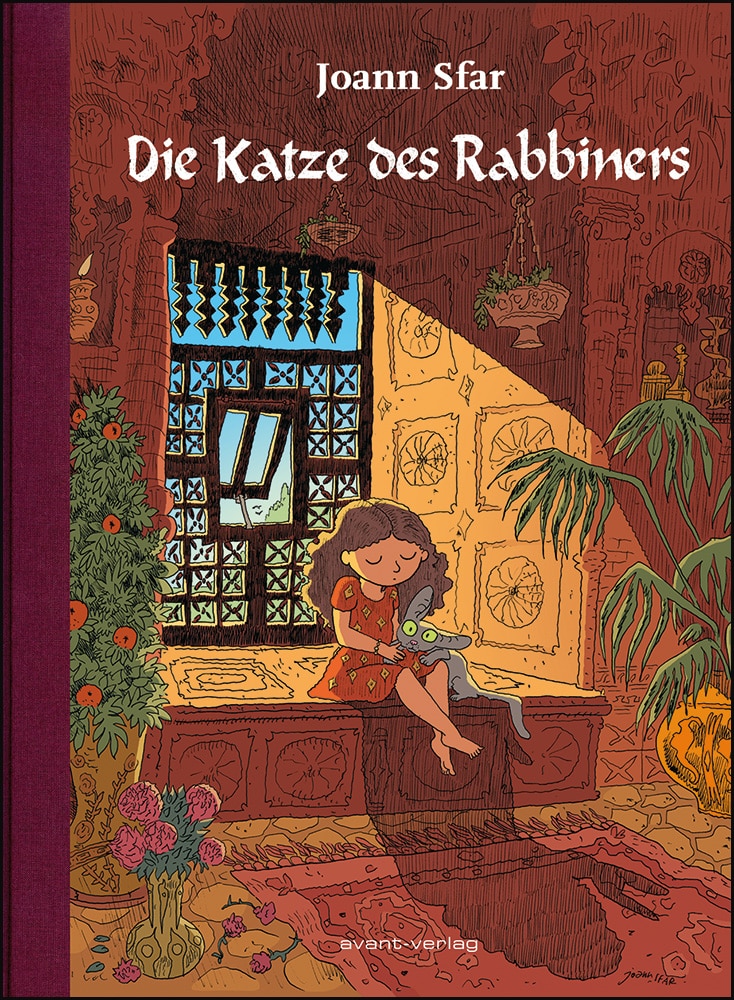

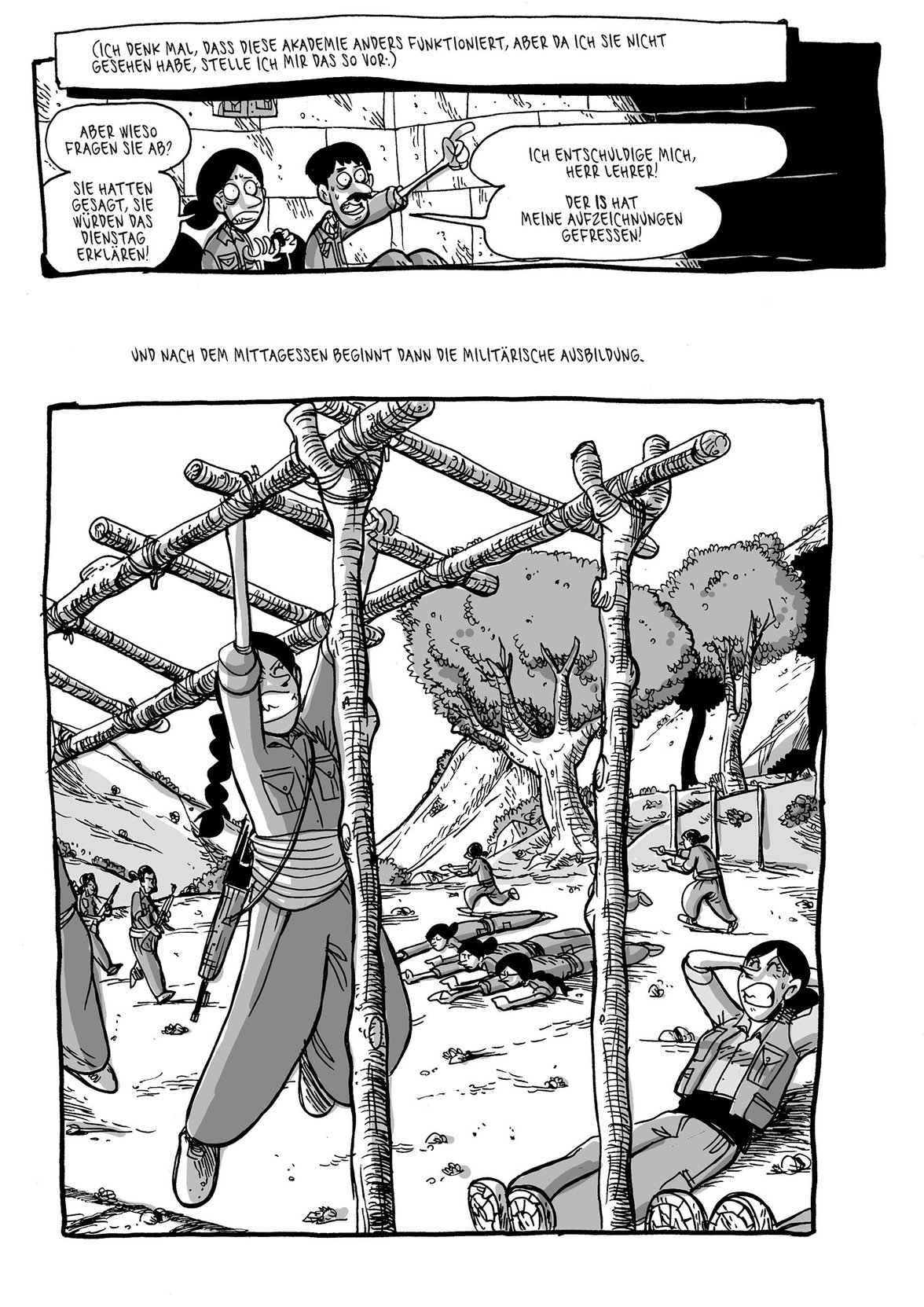

Ein Künstler- und Ehepaar: Lewis Trondheim ist gegenwärtig der beste humoristische Comiczeichner, den Frankreich zu bieten hat, Brigitte Findakly hat seit den frühen Achtzigern als Koloristin wiederum die Werke der wichtigsten Comiczeichner Frankreichs, die die Gegenwart zu bieten hat, visuell perfektioniert, darunter Joann Sfar, Manu Larcenet, Riad Satouff und Trondheim selbst. Mit „

Ein Künstler- und Ehepaar: Lewis Trondheim ist gegenwärtig der beste humoristische Comiczeichner, den Frankreich zu bieten hat, Brigitte Findakly hat seit den frühen Achtzigern als Koloristin wiederum die Werke der wichtigsten Comiczeichner Frankreichs, die die Gegenwart zu bieten hat, visuell perfektioniert, darunter Joann Sfar, Manu Larcenet, Riad Satouff und Trondheim selbst. Mit „