In der deutschsprachigen (Film-)Blogosphäre (nicht nur) der 2000er Jahre stellt der dem Actionfilm gewidmete Blog Sauft Benzin, ihr Himmelhunde! einen absoluten Solitär dar. Alles begann 2006 als Oliver Nöding – der lange Jahre den ebenfalls renommierten Film-Blog Remember it for later betrieb – jemanden anrief, auf den er im Internetforum filmforen.de unter seinem beim gleichnamigen Thriller mit Jean-Paul Belmondo entlehnten Namen „Der Außenseiter“ aufmerksam geworden war, weil sie eine wichtige Gemeinsamkeit hatten: die Liebe zum Actionfilm.

In Dialogen, die ursprünglich per E-Mail und Telefon geführt und dann transkribiert in dem Blog veröffentlicht wurden, tauschten sie sich nun aus über verschiedene „Filme über toughe Typen mit dicken Wummen, die sich auch in aussichtsloser Situation noch mit dem Mut des Löwen in die Schlacht warfen“ (Nöding im Vorwort der 2020 erschienenen dritten Auflage der Buchausgabe des Blogs, auf die sich diese Rezension bezieht). Der klare Schwerpunkt lag dabei auf US-amerikanischen Filmen aus den 80ern, aber einzelne der Dialogen behandelten auch Filme aus den angrenzenden Dekaden der 70er und 90er, oder solche, die in anderen Weltgegenden entstanden.

Szene aus „The Terminator“ (Copyright: MGM/20th Century Fox)

Bis zum Jahr 2009, als Nöding und Ewert erst den Blog einstellten und sich wenig später (so erfährt man aus ihren Vorworten) auch persönlich überwarfen, erschienen 38 Dialoge. Dabei wurden Klassiker des Genres wie „Robocop“ (Paul Verhoeven, 1987), „Terminator“ (James Cameron, 1984) oder die ersten drei „Rambo“-Filme (1982, 1985, 1988) berücksichtigt. Aber auch vollkommen unbekannte Filme, teilweise schnell heruntergekurbelte DTV-Massenware. Der Ton der einzelnen Dialoge mag sich dabei ihrem jeweiligen Gegenstand anpassen, mal ziemlich lustig, mal sehr ernst, mal geradezu ehrfürchtig, mal eher kritisch, grundsätzlich aber zeigt die Herangehensweise der beiden Blogger, dass sie sich jedem der besprochenen Filme mit dem gleichen Respekt widmen. Die Urteile über die Qualität(en) der einzelnen Filme fallen letztlich sehr unterschiedlich aus: Als würdigen Gegenstand ihrer ausführlichen Analysen sehen sie aber auch solche Filme an, über deren Dilettantismus sie sich ansonsten ausgiebig lustig machen.

Überhaupt ist das faszinierende an diesem Buch, dass es sehr Heterogenes, teilweise Widersprüchliches miteinander zu vereinen versteht. Ewert schreibt in seinem Vorwort: „Aufgrund meiner Herkunft, ich war der erste in fünf Generationen meiner Familie, der einen Schulabschluss erreichte, war mir alles Intellektuelle und Akademische nicht nur fremd, sondern geradezu verhasst.“ Das Präteritum ist deshalb wichtig, weil er sich im selben Vorwort auch auf Foucault und Deleuze bezieht, Gelehriges und Kluges zum Medium Film seit dem Beginn seiner Geschichte zu sagen hat. Das zieht sich durch dieses Buch, dessen Dialoge einerseits einem sehr analytischen Ansatz folgen, die besprochenen Filme auch unter psychologischen, soziologischen, zeitgeschichtlichen und politischen Aspekten untersuchen. Andererseits ist das Buch aber auch voller markiger Sprüche und Formulierungen, die gut zu seinem Sujet des Actionkinos (vorwiegend) der Achtziger passen. Bei der Lektüre hatte ich immer wieder Freude daran, mir – um sie bei ihren Foren- bzw. Blog-Namen zu nennen – Funk-Hund (Nöding) und Außenseiter (Ewert) als eines jener ungleichen Buddy-Gespanne vorzustellen, von denen es im Achtziger-Actionfilm so viele gibt.

Ist das Buch also auch durchaus ein politisches, durch das sich etwa Themen wie die Nachwirkungen des Vietnamkriegs oder auch die Ideologie sowie die gesellschaftlichen Entwicklungen der Reagan-Jahre leitmotivisch ziehen, so zeigt sich seine Sprache an dem, was heute unter Kampfbegriffen wie „politische Korrektheit“ oder „wokeness“ firmiert, denkbar desinteressiert. Im Dialog über den Jean-Claude-Van-Damme-Film „Bloodsport“ (Newt Arnold, USA 1987) etwa bezeichnet Ewert das love interest des Stars als „diese Klunte“ (?) – und fährt fort: „Ich halte dieses weibliche Etwas, das durch den Film stolpert und sich als Aufdecker-Journalistin feiert, nicht mal für würdig, ihren Namen zu erwähnen“ und schließt mit dem Hinweis, dass sie aussehe „wie eine schlecht operierte Transe“. Zum Gesamtpaket gehören auch Vergleiche wie der, mit dem ebenfalls Ewert den Dialog zu „Wenn er in die Hölle will, lass ihn ziehen“ („The Challenge“, John Frankenheiner, 1982) eröffnet: „Tja, da hab ich ihn nun endlich gesehen, diesen von mir nun schon seit fast zwei Jahrzehnten erwarteten Film und dann war die Enttäuschung so groß, als hätte ich beim Vortasten zum Allerheiligsten der Weiblichkeit plötzlich das Skrotum in Händen.“

Vielleicht sind die herausragendsten Beispiele für die in diesen Dialogen miteinander im Clinch liegenden Impulse und damit auch für die Vielfältigkeit der Texte die aufeinanderfolgenden Gespräche über „Macho Man“ (Alexander Titus Benda, Deutschland 1984) und „Der Greifer“ („L’alpageur“, Philippe Labro, Frankreich 1976).

Szene aus „Macho Man“ (Copyright: Cine Club / Retrofilm)

„Macho Man“, der, so Nöding gleich zu Beginn, ein eigenes Genre ins Leben hätte rufen können: den „Proletenfilm“, nähere sich beinahe dem Horrorfilm an, „denn was die Charaktere des Films zur Schau stellen, lässt jede 80er-Revival-Party vor Neid erblassen.“ Der Film bzw. seine Wiedergabe durch Nöding und Ewert wimmelt von „schnieken Ischen“, einer „kultivierte(n) Luxusbiene“ und eine der Figuren trägt einen „blaue(n) Skianzug, wie ihn heute vorwiegend die Nutten auf der Davidstraße tragen“ und in dem er aussehe „wie der kleine schwule Bruder vom Michelin-Männchen“, während eine andere wirke wie eine „magersüchtige Cracknutte“. In diesem Tenor geht das viereinhalb ausgeprochen vergnügliche Seiten lang weiter.

„Der Greifer“ hingegen ist, mit den Worten Nödings, „ein typischer, harter, zynischer und desillusionierter französischer Krimi aus den 70ern“, in dem, so Ewert, „die existenzialistische Grundhaltung“, von Labros Drehbuch dafür sorge, dass der Film einen „ganz eigenen und für die Rezeption nicht so leicht zu erfassenden Eindruck“ hinterlässt: „Die Stimmung ist negativ eingefärbt, die Welt kein angenehmer Ort.“ Und weil die „Himmelhunde“, dieses Tag Team, das aufgebrochen ist, „um einer ganzen Kinoepoche die Ehre zu erweisen“ (Marco Siedelmann, Herausgeber des Buches in seinem Nachwort), nun mal keine halben Sachen macht, bekommen wir auf dem weiteren Weg durch diesen Dialog (übrigens der einzige zu einem französischen Film im gesamten Blog) noch einen Exkurs zu Albert Camus‘ „Der Mythos von Sisyphos“ geboten, um schließlich zum Doppelfazit zu gelangen:

„Ewert: Während er (die Titelfigur: der ‚Greifer‘) mit steinernem Gesicht an der Kamera vorbeisieht, nachdem er aus dem Kampf im Flugzeug als Sieger hervorgeht, reden die Angestellten eine Etage tiefer wild durcheinander und nur in der Originalfassung ist zu hören: ‚Wer ist dieser Mann? Wir wissen überhaupt nicht, wer dieser Mann ist.‘

Nöding: Da fällt einem fast zwangsläufig ‚Der Fremde‘ von Camus ein. Aber man könnte diese Stimme im Einklang mit den Ereignissen auch als weiteres Zeichen einer Bewusstwerdung des Greifers interpretieren. Er ist ein Phantom, völlig allein auf der Welt …“

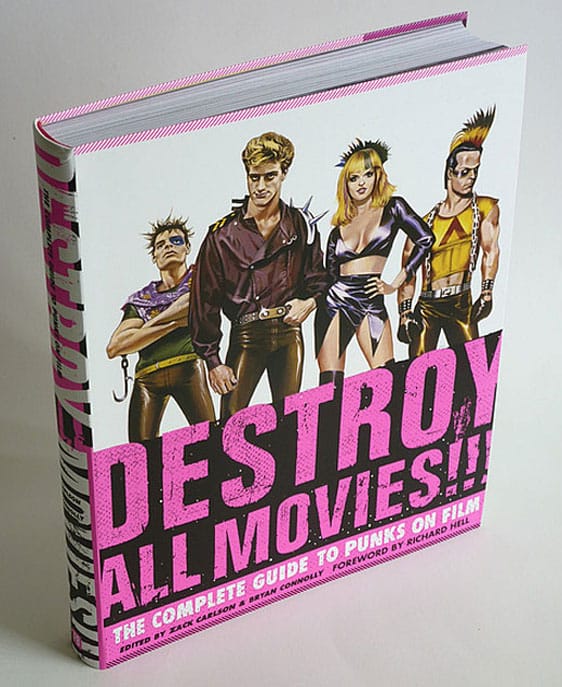

Das Buch ist dabei in thematische Blöcke unterteilt. So widmen sich die Autoren etwa einigen Filmen, die Selbstjustiz thematisieren, solchen, in denen Rocker-Banden ihr Unwesen treiben (darunter auch ein kleiner Genrefavorit von mit, der allen, die sich für diese Art Kino erwärmen können, hiermit ausdrücklich ans Herz gelegt sei: „Stone Cold – Kalt wie Stein”, Craig R. Baxter 1991), einer Reihe von Filmen, in denen der populäre B-Movie-Darsteller Robert Ginty auftrat – und schließlich einigen Actionfilmen, die sich an Serienkiller-Figuren abarbeiten. Im letzteren Block bekamen Nöding und Ewert dabei sehr gelehrige Unterstützung in Form des Medienwissenschaftlers Stefan Höltgen, der zu besagter Zeit zum Serienmörder-Film forschte. Nichts zeigt dabei wohl so gut ihre Akribie wie die Tatsache, dass sie der Analyse des Chuck- Norris-Films „Das stumme Ungeheuer” („Silent Rage”, Michael Miller, 1982) sensationelle acht engbedruckte Seiten widmen.

Obwohl die Dialoge inhaltsgleich weiterhin online einzusehen sind, lohnt sich die Buchausgabe nicht nur wegen der einfachen, aber gelungenen Gestaltung, den informativen kontextualisierenden Vorworten von Nöding und Ewert sowie des Nachworts des Verlegers und Herausgebers Siedelmann, sie gibt darüber hinaus auch ein gutes Gespür für die Struktur des Unterfangens: Nach dem „Serienkiller-Block“ zu dritt, gibt es ein letztes großes Crescendo, einen Showdown, in dem sich die Autoren sechs ganz großen Genreklassikern widmen: den ersten drei „Rambo“-Filmen, „Die Klapperschlange“ („Escape From New York“, John Carpenter, 1981), „The Terminator“ (James Cameron, 1984) und schließlich „RoboCop“ (Paul Verhoeven, 1987).

Dabei ziehen der Funk-Hund und der Außenseiter noch ein letztes Mal alle Register ihrer Kunst: sei es, dass sie die Entwicklung der Figur John Rambo und ihres aufgepumpten, mit Narben, die zugleich auf innere Verletzungen, Traumata verweisen, übersäten Körperpanzers in den Achtzigern genau und akribisch nachzeichnen, bis zum dritten Teil, in dem „der Mythos nun endgültig da angekommen (ist), wo er hingehört: in die Sphären des Mystizismus.“ Damit sei der Film „der letzte und größte aller handgemachten Actionfilme“: „Der Film markiert somit nicht nur das vorläufige Ende seines Genres, sondern auch des Kinos vor Einläuten der sogenannten filmischen Postmoderne.“ (Ewert)

Sei es, dass sie sehr genau das politische Klima in den USA der 70er und frühen 80er nachzeichnen, in dem düstere dystopische Thriller-Fantasien wie „Die Klapperschlange“ wuchsen und gediehen wie Rosen auf einem Sumpf: „Nach einer gescheiterten Friedensbewegung, einem für die Amerikaner gescheiterten Vietnamkrieg, der gerne – insbesondere von sozialistischer Seite – stellvertretend für ein gescheitertes ‚kapitalistisches System‘ gesehen wurde, Watergate, der Energiekrise, SALT II-Verträgen bei gleichzeitigem Nato-Doppelbeschluss für die Nachrüstung von Atomwaffen, einer zunehmenden Radikalisierung terroristischer Elemente gegen die Demokratie, explodierenden Kriminalitätsstatisiken, dem Papst-Mord, dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan sowie diversen anderen Ereignissen, welche die eine Dekade zuvor noch geäußerten Wünsche und Hoffnungen ad absurdum führten, fühlte sich die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht an einem desillusionierten Endpunkt.“

Sei es, dass sie in ihrem Dialog zu dem düsteren Nachtfilm „The Terminator“ präzise die Bezüge zum Film Noir herausarbeiten: James Camerons ganz eigenen TechNoir, um es mit dem Namen der Disko im Film zu sagen, in der die ikonische, von Arnold Schwarzenegger gespielte, aus der postapokalyptischen Zukunft ins Jahr 1984 gereiste Killermaschine ein Massaker anrichtet. Ein Film, der in einer Welt spielt, in der „der Weltuntergang … kommen (wird), das ist besiegelt“: „Es geht gar nicht mehr, um die Anwendung der Apokalypse, sondern um deren Meisterung.“ (Ewert) Zum ungemein bewegenden Ende des Films, wenn die Protagonistin Sarah Connor eine mexikanische Landstraße entlang fährt in Richtung eines bedrohlich über den Bergen aufziehenden Gewitters, das den Untergang der Zivilisation ankündigt, schreibt Ewert: „Wir wissen, was kommen wird. Aufhalten können wir es nicht.“

Sei es schließlich, dass Nöding zu „RoboCop“, einem absoluten Lieblingsfilm von mir und dem wohl explizit politischsten aller dystopischen SF-Szenarien (nicht nur) der Achtziger, mit den Worten schließt: „Eigentlich hätte ‚RoboCop“ es verdient gehabt, an der Schwelle eines neuen Jahrtausends zu entstehen.“

Szene aus „Die Klapperschlange“ (Copyright: Constantin Film / Highlight / Birnenblatt)

Stattdessen kommt Verhoevens Meisterwerk eine andere Ehre zu, die durchaus auch ihre traurige Seite hat: Es ist der letzte Kinofilm, den die beiden Benzin saufenden Himmelhunde Oliver Nöding und Marcos Ewert in ihrem längst legendären Blog analysieren wollten. Geplant war eigentlich, dass sie sich noch Fernsehserien der Achtziger vornehmen. In den letzten beiden Dialogen des Buchs/Blogs widmen sie sich den Pilotfilmen von das „A-Team“ und „Airwolf“. Die „Infantelie” Ersterer und der düstere Existenzialismus Letzterer zeigt dabei sowohl die Vielfältigkeit des Sujets als auch, einmal mehr, der beiden Autoren. Man muss kein ausgesprochener Fan der Serie sein, damit einen der Ausblick auf die Abhandlung zu „Miami Vice“ im letzten Satz des „Airwolf“-Dialogs, der dann der letzte der Himmelhunde bleiben sollte, etwas wehmütig und melancholisch zurücklässt. Es ist wie mit all den Filmen und den zwei Serien, die hier besprochen werden: Man will das sofort alles sehen, sei es zum ersten, zum zweiten oder zum zehnten Mal, denn, so Marco Siedelmann im Nachwort: „Es ist die Arbeit von talentierten Schreibern, medial gebildeten Cinephilen, ausgewiesenen Akademikern. Und eben von eingefleischten, reuelosen Actionfans.“ Und nach der Lektüre des Buches kann man kann ihm nur beipflichten, wenn er schreibt: „Ich gehe so weit zu behaupten, dass dieser verwaiste und doch kontinuierlich frequentierte Blog mit zum besten gehört, was in der deutschen Filmschreiberei seit der Jahrtausendwende passiert ist.“

Oliver Nöding, Marcos Ewert: „Sauft Benzin, ihr Himmelhunde!”.

Edition Moustache, 2020. 250 Seiten. 14,99 Euro