In Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags hat das ZDF den Film 'Bronsteins Kinder', ein tragisches Bewältigungstheater, für einen zweifellos nächtlichen Einsatz erworben. Langes Zuwarten wird dieser melodramatischen Politfabel jedoch nicht guttun

Der Film 'Bronsteins Kinder', der demnächst in die Kinos kommt, ist zwei Jahre alt und somit ein Stück kulturelles Erbe der Defa-Zeit. Aus ihm lernen wir, dass die Vergangenheitsbewältigung auf erschütternde Weise scheitert, wenn sie als Selbstjustiz betrieben wird. Bewältigt werden soll der Nationalsozialismus, weshalb die Filmhandlung denn auch modellhaft in der vergangenen DDR angesiedelt wird, genauer: im Jahr 1973, in dem Walter Ulbricht starb. Wie aber bewältigen wir einen Film, der uns das Scheitern vorführt?

Vor knapp 20 Jahren. Berlin, Hauptstadt der DDR. Ein Judenfriedhof. Unter frommen Gesängen wird ein Sarg ins Grab gelassen. Bedeutungsschwer kucken sich die Trauergäste an. Wieder und wieder. Sie wollen etwas sagen. Aber was? Wir sehen: Da wird etwas für uns inszeniert. Wir werden etwas lernen sollen. Und schon beginnt eine off-Stimme zu dozieren. Die Spannung steigt, denn schon wissen wir zwar, daß etwas Bedeutsames geschehen ist, wir wissen allerdings nicht, was. Die Neugier, falls sie denn hervorgerufen worden sein sollte, befriedigt die anschließende Rückblende. In wohlgesetzten Worten behauptet der Sprecher, wir wohnten der Austragung eines jüdischen Generationenkonflikts bei.

Debut-Star Matthias Paul signalisiert gestisch, mimisch und verbal gleich zweierlei, nämlich erstens, daß er die Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' absolviert hat, zweitens, dass er den Judenjungen Hans spielt. Angela Winkler zitiert und zelebriert erstens ihre eigene Vergangenheit in den Filmen 'Die verlorene Ehre der Katharina Blum' (1975) und 'Heller Wahn' (1982), zweitens mimt sie die in einer psychiatrischen Klinik stationär versorgte Bronstein-Tochter Elle. Die Film-Geschwister beraten über ihren Vater Arno. Dieser ist nicht nur ein Profistar mit Weltniveau (Armin Mueller-Stahl), sondern Film-Opfer des Faschismus (KZ Neuengamme) und außerdem ein Vater, der seine Tochter im Krankenhaus nicht besucht und seinem Sohn das Sekttrinken auch dann verbietet, wenn das Abitur gefeiert werden soll.

Was ist los mit Vater Bronstein? Er ist mit der Ausübung von Selbstjustiz überfordert. Zusammen mit zwei Rentnern hat er einen ehemaligen 'Aufseher' des KZs Neuengamme (Rolf Hoppe) entführt und versucht, ihn in tagelangen verschärften Vernehmungen zu einem Geständnis zu bringen. Mit gebotener Zurückhaltung zeigt der Film, wie der Täter von einst misshandelt und ein wenig gefoltert wird. Abstoßend sind diese Szenen nicht, denn was den Zuschauer überwältigt, ist die große Kunst der Maske (Fredy Arnold) und des Schauspiels (Hoppe). Außerdem: Wer unter diesen Misshandlungen am meisten leidet, das ist Vater Bronstein selbst, der alte Jude. Der Prozedur nicht gewachsen, greift er zum Weinbrand, lässt den Pufferkuchen liegen, fasst sich ans Herz und bricht entseelt neben dem entführten Ex-Aufseher zusammen. Da stürzen helle Tränen aus des Sohnes Augen, wie wild feilt er die Handschellen des Peinigers von Neuengamme auf, obwohl der tote Vater doch die Schlüssel in der Tasche trägt und der Entführte ihn auf diesen glücklichen Umstand ausdrücklich hinweist. Nein! Die Emotion ist stärker als der Verstand. Und deswegen, so die Botschaft des Films, kann die Vergangenheit ‘objektiv’ nicht bewältigt werden.

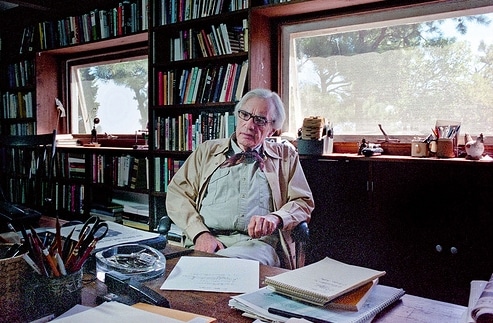

Jurek Becker ('Jakob, der Lügner') hat seinen Roman unter Verzicht auf ironische Untertöne in eine Drehbuchfassung gebracht, in der Worte und Personen sich gegenseitig dementieren. Wenn man weder den einen noch den anderen zu glauben vermag, dann mag das daran liegen, dass Regie-Altmeister Jerzy Kawalerowicz (70) – 1960 drehte er seinen berühmtesten Film 'Mutter Johanna von den Engeln' – durch eine gradezu verzweifelte Häufung von Schauspieler- und Kamerabewegungen in das weitgehend aktionslos angelegte Kammerspiel hineinzuregieren versuchte. Mit anderen Worten: Der hochverdiente Regisseur war der erste, der dem Bewältigungsmelodram den Glauben verweigerte.

Um den rechten Glauben aber geht es dem Film – um Freund, Feind und Parteilichkeit als Voraussetzung zu gerechten (nicht: objektiv richtigen) Entscheidungen. 'Du sollst mich nicht wie einen Feind behandeln!', mahnt Hans seinen Vater. Doch dieser wird sehr deutlich: 'Du bist mein Feind', beharrt er, denn der Junge hat zwar pflichtgemäß darüber nachgedacht, 'zu wem ich gehöre', aber nicht die Unart aufgegeben, 'objektiv zu sein, statt Parteilichkeit zu zeigen: Zorn auf Lumpen und Mörder'. Beleidigt rauscht Vater Bronstein aus der Kulisse (Abgang hinten rechts).

Nun hätte diese Auseinandersetzung die Möglichkeit geboten, dem Film sein Thema wiederzugeben, denn auch der generationenalte Streit über die Priorität der Organisationsfrage bedarf der Fortführung. Die Dialoge dieses Films sind den Personen jedoch so beliebig zugeschoben, dass Gedankengänge darstellerisch kaum fixiert werden können. Vater Arno, so autoritär er gezeigt und gespielt wird, ist der Erste, der nicht weiß, zu wem er gehört. Er will zum Beispiel kein Jude sein. 'Sie sind eine Erfindung', sagt er, 'und besessen, sich in die Rolle der Juden zu fügen. Sie würden sich wehren, nähme man ihnen diese Rolle weg'.

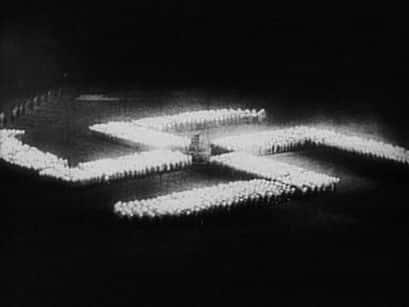

Kawalerowicz hat diesen Spruch wörtlich genommen und zeigt in einer eingeschobenen Film-in-Film-Szene Komparsen, die in einem Neuengammefilm jüdische Opfer spielen. Jüdische Komparsen spielen wie besessen jüdische Opfer. – Sohn Hans findet das Verfahren unausgewogen: 'Wenn die Opfer von Juden gespielt werden, dann müssen SA- und SS-Leute von ehemaligen SA- und SS-Nazis gespielt werden.' Parteilichkeit als Rollenspiel?

Der Rollen-Jude Bronstein sen. gibt jedoch noch weiteren Anlass, sich mit der Frage zu beschäftigen, wes Freund er eigentlich sei. Auf die naheliegende, von Hans gestellte Frage, warum er denn die Vernehmung des KZ-Schergen und die Ahndung der Verbrechen nicht den zuständigen sozialistischen Organen, nämlich der DDR-Justiz überlasse, antwortet er: 'Weil es keine Gerichte gibt, die wir für anständig halten können.' Sein Sohn gibt daraufhin zweierlei zum besten: 1. 'Die DDR geht mit ehemaligen Nazis hart ins Gericht'. 2. 'Sie ist ein Land, in dem die Gerichte einen Dreck wert sind'. Dann verlassen beide in entgegengesetzten Richtungen das Motiv (Abgang hinten links und hinten rechts).

Damit ist das Thema der antifaschistischen Solidarität erschöpft. Fazit: Es gibt sie nicht. Aber hat Hans in seinen Antrag auf Zulassung zum Studium der Philosophie nicht reinschreiben können: Opfer des Faschismus? Ist er etwa 'zu stolz', diese Rolle anzunehmen? Verzichtet er lieber auf die Zuweisung einer Wohnung? Und schon verliert der Film sich wieder in der sehr fragmentarischen Beschreibung eines Bildungsweges, ohne dass daraus eine Rolle würde.

Günstigstenfalls ließe sich zu 'Bronsteins Kinder' sagen, dass er Protagonisten zeigt, die nicht in der Lage sind, Gedanken zu fassen. Bronsteins Tochter sitzt in der Tat im Irrenhaus. Das antifaschistische Motiv: Entführung, Volksgefängnis, Selbstjustiz – es wird in diesem Trauerspiel bloß angeschlagen und rasch abgetan. Das Verhör des Neuengamme-'Aufsehers' in der brandenburgischen Datscha reduziert sich auf den Spleen psychotischer Rentner, die Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeneration auf Konversation über individuelle Befindlichkeiten. Zeitliche Datierung und örtliche Fixierung dieses Film sind zwei seiner zahlreichen Behauptungen, denen es an jeder Begründung fehlt. Müssen die Rentner zur Selbsthilfe greifen und den Schergen gefangennehmen, weil Ulbricht im Fernsehen eine aktive Friedenspolitik propagiert, weil die dem Wesen des sozialistischen Staates entspreche? Oder schimpft der Sohn seinen Vater einen 'Wichtigtuer', weil Brandt abtreten muss, nachdem ihm ein Spion von der DDR ins Nest gesetzt worden war?

Je abstruser die Bezüge werden, desto wahnhafter gerät die Do-it-yourself-Justiz der drei jüdischen Neuengamme-Opfer. Statt dazu aufgefordert zu werden, politische oder moralische Komplikationen zu bedenken, wohnen wir einem Sadomasospiel bei. Dabei wäre es von brennender Aktualität gewesen, mittelbar Auskünfte etwa über jene Art Notprozess zu erhalten, wie ihn 1947 zwei Antifaschisten in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager einem Stabsrichter gemacht hatten, der mehr als 170 sowjetische Partisanen, Zivilisten und Wehrmachtsdeserteure zum Tode verurteilt hatte. Damals folgte dem Verhör und Geständnis des Stabsrichters konsequenterweise seine Verurteilung und Hinrichtung. 45 Jahre später ist deswegen in Hamburg einer der vermeintlichen Täter wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. – Wie gern hätten wir von 'Bronsteins Kinder' etwas über die Notwendigkeit erfahren, die Antifaschisten dazu trieb, in einem Lager oder in einem Volksgefängnis Mörder zu verurteilen und hinzurichten. Statt dessen erfahren wir etwas vom psychotischen Schub dreier isolierter alter Männer. Ganz ähnlich hat das 1992 die Große Strafkammer 22 des Landgerichts Hamburg gesehen.

Die Logik des Films besagt: Das Treiben der Entführer ist verständlich, denn sie sind Betroffene. Gleichzeitig aber fordert er, dem Treiben der Entführer ein schnellstmögliches Ende zu bereiten. Die eine Hinrichtung barmherzig verhindernde Rolle ist Bronsteins Sohn zugeschoben worden. Umfassend informiert er sich an Hand eines Lexikonartikels über das KZ Neuengamme; der Text wird ein Dutzend Sekunden vor die Kamera gehalten, zu kurz zum Lesen, schade, denn es war die einzige Information. Dann greift Hans zu den Eisenfeilen und beginnt zu sägen, um das Opfer, d.h. den ehemaligen Neuengamme-Täter, zu befreien. Recht so! Hans, der Säger, stellt die verlorengangene Harmonie wieder her, die Emotionen gehen hoch, richtet er sich doch gegen den eigenen Vater, aber da perlen schon die angenehmsten Tonfolgen vom Pianoforte und bestätigen die Richtigkeit seines Handelns.

Was wir in der eindringlichen, hochkünstlerischen Darstellung des Gefangenen Rolf Hoppe sehen, ist das mitleiderheischende Leiden einer geschundenen Kreatur. Was dabei ausagiert wird wird, ist aufkeimende Sympathie mit dem 'Aufseher', der zum Opfer wurde. Was wir nicht sehen, sind die Opfer im KZ Neuengamme; die Komparsen, die uns in der Film-in-Film-Einblendung vorgeführt werden, präsentieren sich wohlgenährt und in frisch gestärkten Schürzen. Ja, was bleibt denn da überhaupt noch an Vergangenheit zu bewältigen, wo es doch nurmehr um Komparsen, Film- und Film-in-Film-Rollen geht? Der Scherge von einst ist gar nicht mehr der Täter, sondern nur noch Opfer. Hans, säg ihn frei! Und schlepp die Vater-Leiche aus der Datscha! Und lieb Deine Martha (Katharina Abt, 'Derrick', 'Die Schwarzwaldklinik', 'Tatort' usw.).

Die Opfer des Faschismus, frühsenile, fette, schwitzende Rentner, torkeln durch Brandenburgs Kiefernwälder, betrunken, einer fixen Idee folgend, die mal eine antifaschistische war. Optisch eine ausgesprochen unappetitliche Angelegenheit. Wie knackig dagegen die Nachkommen! Ein filmlanges Lächeln auf den Lippen nimmt Bronstein-Sohn Hans die Hürden in der Schule (Abitur), vor der Datscha (1,50 m hoher Stakett-Zaun), im Privatleben (Martha) und in der 1973er-Disco am Bahnhof Alexanderplatz (Höhepunkt: die Blue Jeans). Den optischen Sympathien stehen die leerlaufenden, in Ohnmacht und Ausweglosigkeit mündenden, eher depressiven Dialoge gegenüber, durch die sich auch die jugendlichen Helden quälen müssen.

Insgesamt also ein verklemmter Film, ein pseudoantifaschistisches Trauerspiel, ein verkorkster Schlussstrich unter die Bewältigungsversuche der NS-Vergangenheit, aber ein Film für das Landgericht Hamburg und für den Zeitgeist sowieso. Hans, der Säger – wen setzt er als nächsten frei? Mielke? Honecker? Wenns ihm nur ums Menschliche geht, wirds dem schlichten Gemüt nicht gelingen, da Unterschiede zu machen. Nur Mut also!

Dieser Text erschien zuerst in: Konkret 07/1992