Vom 4. bis 7. Januar 2018 hieß es wieder: Nürnberger (Kino-)Nächte sind lang, denn im KommKino lud erneut das Hofbauer-Kommando zu seinem Außerordentlichen Filmkongress ein – kurz (und auch im folgenden Text nur): Hofbauer-Kongress. Was 2011 als privater Videoabend im Kino begann, hat sich zu einer Institution in der deutschsprachigen Cinephilie entwickelt, für die Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet bzw. mitunter auch den deutschsprachigen Nachbarländern, die ihre Leidenschaft für Film und Kino miteinander verbindet, nach Mittelfranken pilgern. Das Programm beinhaltet Filme, die auf denkbar unterschiedliche Arten um Sexualität und/oder Liebe kreisen aus unterschiedlichsten Zeiten, Weltgegenden und Produktionszusammenhängen. So reichte das Spektrum bei dieser Ausgabe von einer UFA-Musikkomödie aus der NS-Zeit über bundesrepublikanische Sittenreißer aus den sechziger Jahren, ein finnisches Arthouse-Vergewaltigungsdrama und zwei amerikanische Golden Age-Pornos aus den Siebzigern bis hin zu japanischen pink films.

Die Stimmung während der Vorstellungen ist oft ausgelassen und euphorisch, aber stets von großem Respekt für die Filme geprägt. Nach und zwischen den Screenings wird von dem auf mannigfache Weise beruflich und/oder privat mit dem Medium Film und dem Kino verbandelten Publikum (also z. B. als Filmemacher, FilmkritikerInnen oder Menschen, die Filme nicht nur auf der Festplatte oder im DVD-Regal, sondern auch als echte analoge Filmkopien sammeln) sehr leidenschaftlich über die gesehenen (und sehr viele andere) Filme diskutiert, werden künftige DVD-Editionen oft bislang nicht erhältlicher und größtenteils vergessener filmischer Presziosen, Filmreihen oder eigene Filmprojekte besprochen oder geplant.

Lukas Foerster schreibt, dass beim Hofbauer-Kongress, „die diversen Sortierungssysteme des Kinos (…) ganz grundsätzlich in Frage gestellt werden.“ Dies kann vielleicht zu einem neuen – und für mich auch ein Stück weit utopischen – Verständnis von Filmgeschichte führen, die man, wie es Lukas in einem anderen Zusammenhang formuliert, „vielleicht eher als eine Serie von spontaneous combustions betrachten sollte denn als eine regelgeleitete, wohlsortierte Abfolge von Stilen, Neuen Wellen, Meisterwerken“. Bei der grundlegenden (und lange überfälligen) Reevaluierung von Filmgeschichte, die auf den Hofbauer-Kongressen stattfindet, geht es nur auf einer ersten, basalen Ebene darum, Filmschätze in Bereichen der Filmgeschichte (nennen wir sie, mit Bezug auf den schönen Titel eines Films aus dem diesjährigen Programm, ihre Hinterhöfe der Liebe) zu bergen, über die die „konventionelle“ Geschichtsschreibung und -kritik des Mediums bis heute häufig die Nase rümpft (als historisches Beispiel dafür seien die oft von regelrechter Verachtung geprägten und in den Vorankündigungen – sie werden hier übrigens als „Aufrisse“ bezeichnet – oft sehr ausführlich zitierten Filmbesprechungen des Katholischen Filmdienst genannt, der hier unter dem, nun ja, liebevollen Namen „Onkel Fürchtegott“ firmiert). Zum Beispiel bei den in der BRD der Siebziger ungemein populären Report-Filmen, mit denen auch der Namensgeber der Veranstaltung Ernst Hofbauer (1925-84) überwiegend in Verbindung gebracht wird.

Dabei kommt es einerseits auch zur „Entdeckung“ von Filmemachern, deren Schaffen man im Sinne der Auteur-Theorie beleuchten kann. Etwa den Sexfilmer Jürgen Enz, dessen Werke schon öfter im Programm vertreten waren (wenn auch leider nicht auf den zwei Kongressen, die ich bislang besucht habe, sodass ich leider noch keinen seiner Filme kenne), José Bénazéraf, von dem auf vergangenen Kongressen unter anderem „Cover Girls“ (Italien, Frankreich 1964), „St. Pauli zwischen Nacht und Morgen“ (BRD, Frankreich 1967) und „Tabus der Nackten“ (Frankreich 1964) liefen, oder auch der hierzulande in erster Linie für eine Handvoll derber Splatterfilme bekannte „Fugenkünstler“ (Christoph Draxtra im HK-nahen Blog Eskalierende Träume) Joe D’Amato, dessen uferlose Filmographie aber größtenteils aus Hard- und Softcore-Sexfilmen bestand, wobei der fünfzehnte und sechzehnte Kongress hauptsächlich aus Letzteren ein dem Regisseur gewidmetes Special zusammenstellte.

Andererseits stehen einige der gezeigten Filme dann aber auch ganz für sich, wie der großartige „Immer wenn es Nacht wird“, dessen Regisseur Hans Dieter Bove eigentlich in erster Linie als Synchronregisseur tätig war und nur bei zwei Filmen selbst auf dem Regiestuhl Platz nahm. Es sind Filme wie dieser (der übrigens wie viele andere aus dem Programm weitgehend vergessen ist und noch in keiner Form digital vorliegt), die auch zu dem zählen, was den Hofbauer-Kongress so einmalig macht: spontaneous combustions von Genialität.

Mein Festivalbericht, bei dem ich alle 24 gesehenen Film (nur mehr oder minder kurz) besprechen werde, erscheint aus Gründen des Umfangs in vier Teilen.

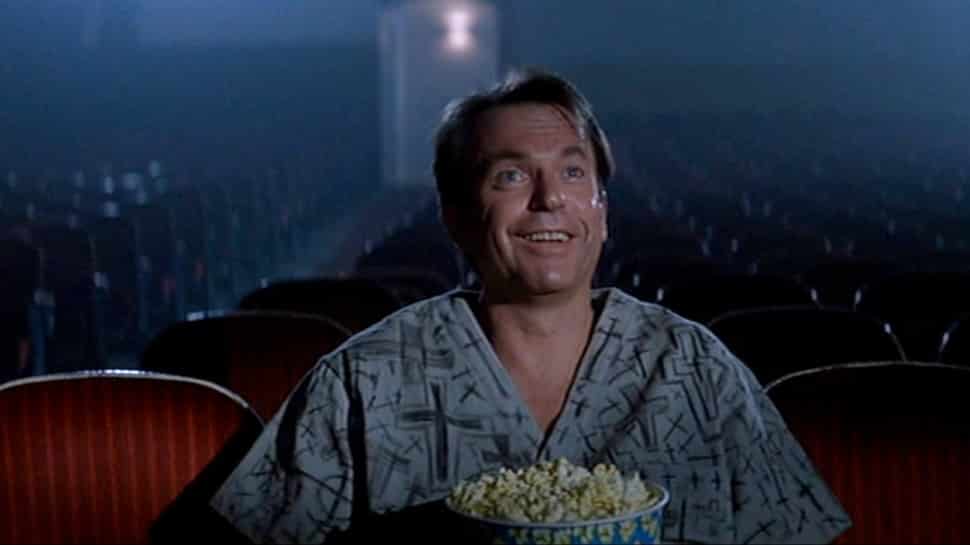

Szenefoto aus „A Matter of Time“ (Copyright: AIP)

„A Matter of Time“ (Vincente Minnelli, USA 1976)

(Hatte eigentlich mit dem Kongress nichts zu tun, lief nur zeitlich günstig im Rahmen einer Retrospektive des Regisseurs im Filmhauskino, das im selben Haus untergebracht ist und auch später teilweise als Spielstätte diente.)

Der schöne letzte Film eines der ganz großen Regisseure des klassischen Hollywood ist sicherlich nicht zuletzt im Hinblick auf seine eigenwillige Positionierung zwischen altem und neuem amerikanischen Mainstreamkino interessant. Wobei dieses „zwischen“ natürlich nicht als filmhistorische Zeitangabe verstanden werden kann (schließlich war das „New Hollywood“ 1976 schon wieder knapp zehn Jahre alt und ging rapide seinem Ende entgegen), sondern eher als Dichotomie zweier sehr unterschiedlicher Auffassungen von (populärem) Kino, die tief in den Film eingeschrieben scheint und die er letztlich auch mitnichten in Einklang miteinander bringt.

Einerseits ist das alte Hollywood hier in einer gewissen Auffassung von Pomp und Glamour und mitunter auch Tricktechnik (etwa in der sehr schönen Darstellung der Vogelschwärme, die man mehrmals aus einem Fenster des Hotels, in dem der Film hauptsächlich spielt, ziehen sieht) durchaus als Referenz noch anwesend. Andererseits geht es Minnelli mitnichten um einen reinen Klassizismus, der seinen Film zu nichts weiter als einen nostalgischen Anachronismus machen würde. Vielmehr spricht aus seiner Inszenierung auch sehr deutlich die Moderne. Am besten kommt dies wohl in einer Szene zum Ausdruck, in der sich eine der zwei Protagonistinnen, das Zimmermädchen Nina (Liza Minnelli), begeistert, geradezu euphorisch auf Sightseeing-Tour durch Rom begibt, was der Film in einer Montagesequenz mit teils schnell hintereinander geschnittenen Einstellungen auflöst, in denen die Kamera quasi unaufhörlich auf alte Gebäude, Säulen und Statuen zoomt und schwenkt. So sieht wohl ein sehr moderner Blick auf das Klassische aus, der besonders schön dadurch wird, dass die „Ewige Stadt“ hier durchaus ihre Erhabenheit bewahrt, zugleich aber auch einfach wie ein riesiger Steinhaufen wirkt.

Die damals dreißigjährige Liza Minnelli begann ihre Karriere als Schauspielerin noch im alten Hollywood, ist aber wohl hauptsächlich mit der Moderne des Kinos assoziiert, was auch der Grund sein mag, dass ihr regieführender Vater mit einer Einstellung in der zuletzt beschriebenen Szene ihre Isolation in der alten Stadt Rom unterstreicht: den Touristenmassen, die im Hintergrund die Sehenswürdigkeiten begutachten, kehrt sie den Rücken und wendet sich stattdessen in ihrem auffälligen gelben Kleid lächelnd der Kamera zu. Als klare Vertreterin der klassischen Ausprägung der Traumfabrik steht ihr deren einst großem Star Ingrid Bergmann (in ihrer letzten Rolle) als Gräfin gegenüber, die sich in dem Hotel, in dem Nina arbeitet, häuslich niedergelassen hat, der sie zunächst nur dient, mit der sie sich dann aber auch anfreundet und die sie unter ihre Fittiche zu nehmen trachtet. Alles an der Gräfin ist Vergangenheit. Vom Ruhm verflossener Tage bleiben für sie, die ihren letzten Schmuck verkaufen muss und für die es immer schwieriger wird, den Portier des Hotels um die Begleichung ihrer Zimmermiete zu vertrösten, nur noch Erinnerungen. Wo Bergmann am Ende einen erwartbaren Tod (der natürlich auch stellvertretend für eine Epoche des Kinos steht) stirbt, fährt Minnelli einer offenbar großen Zukunft entgegen, in der doch durch die Worte und den Spiegel der Gräfin das nunmehr endgültig Vergangene fortlebt.

„Il trionfo di Robin Hood“ („Robin Hood – Der Löwe von Sherwood“, Italien 1962)

Reichlich unambitioniertes, inszenatorisch, narrativ und anderweitig ungelenkes Frühwerk von Umberto Lenzi, der international vor allem wegen einiger ziemlich derber Splatterfilme wie „Cannibal Ferox“ (1981) im kollektiven Filmgedächtnis geblieben ist und hier den Robin-Hood-Stoff verfilmt (dem Programmheft ist zu entnehmen, dass sich das italienische Genrekino dem Räuberhelden des öfteren annahm; würde mich durchaus interessieren, ob da noch interessantere Filme dabei sind). Wegen einer Überschneidung zum nebenan laufenden Minnelli kam ich erst ins Kino, als der Film bereits etwa zwanzig Minuten lief. Dass ich nicht das Gefühl hatte, irgendetwas verpasst zu haben, lag sicherlich nicht nur daran, dass sich die deutsche Synchronisation sichtlich darum bemühte, den Plot in allen seinen Einzelheiten in einem Fort auszuerzählen. Immerhin erinnerte mich der Film und namentlich das Eintreffen des Königs am Ende an den Kostner-Robin Hood, den ich als Kind mal mit meiner Mutter im Freiluftkino gesehen und damals innig geliebt habe (wie der wohl gealtert ist?) Ebenfalls als Kind war ich der festen Überzeugung, dass ältere Filme grundsätzlich damit enden, dass sich ein Mann und eine Frau küssen. Was auch hier (und nicht zum letzten Mal auf diesem Kongress) der Fall war.

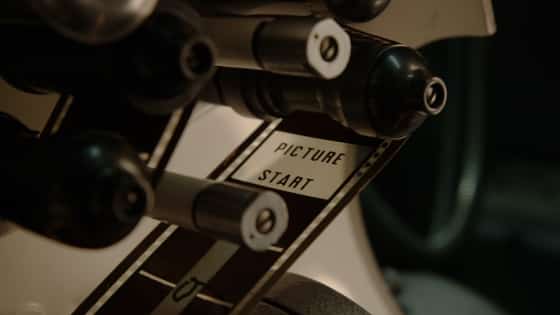

Szenenfoto aus „Die Mächte des Wahnsinns“ (Copyright: Warner)

„In the Mouth of Madness“ („Die Mächte des Wahnsinns“, John Carpenter, USA 1994)

Tatsächlich habe ich auch zu diesem Film meine ganz private Neunziger-Jahre-Assoziation: Wurde er mir doch vor 21 Jahren am Ende meiner wohl ersten Reise, die ich ohne meine Eltern, aber mit einem guten Freund unternahm, von einem mitreisenden Berliner, der einige Jahre älter war als ich mit meinen sechzehn, auf der Busfahrt von Paris nach Berlin wärmstens empfohlen, die Dank ihm und einer ebenfalls sehr gut aufgelegten französischen Schulklasse die erinnerungswürdigste meines bisherigen Lebens werden sollte. Ihn und die französische Schülerin, mit der ich während der Fahrt kuschelte, sah ich hiernach nie wieder. Den Film sichtete ich hingegen wenig später auf VHS und konnte, glaube ich, damals nicht sonderlich viel mit ihm anfangen – bis ich ihn nun als makellose Kopie des KommKino-Archivs wiedersah und er mich vollkommen umgehauen hat.

Der tolle Vorspann zeigt eine Buchpresse, die mit ihrer unaufhaltsamen Vorwärtsbewegung wohl nicht zufällig in Analogie zum ratternden Lauf eines Filmstreifens durch den Projektor steht. Gedruckt wird das neue Buch des Horrorautors Sutter Cane (in seinen wenigen Szenen als böser Überliterat sagenhaft effektiv: Jürgen Prochnow), dessen Werke derart erfolgreich sind, dass ein neuer Roman von ihm am Erscheinungstag für endlose Schlangen vor den Buchhandlungen und eine regelrechte Hysterie sorgt. Und nicht nur das. Wird seinen Werken doch nachgesagt, dass sie bei den LeserInnen auch Halluzinationen und Wahnvorstellungen auslösen können.

Es geht dem Film um die Wirkung narrativer Kunst als eine (wenn auch eher unerfreuliche) Bewusstseinserweiterung, in gewissen Sinne also um eine ganz und gar romantische Rezeptionshaltung, bei der ein Roman einen vollkommen aufsaugt, wofür sich denn auch gegen Ende ein sehr prägnantes Bild findet, wenn sich die Leinwand zu einem Schlund aufzutun scheint, dessen Ränder aus Buchseiten bestehen, und der die Figuren zu verschlingen droht. Dass es Carpenter nicht nur darum geht, die Realität zu ersetzen, sondern immer auch zu überbieten, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass sich der Film beeilt, den eh recht naheliegenden Vergleich von Cane zu Stephen King zu ziehen, dem erfolgreichsten Horror-Autor der Realität, der überdies selbst einen gewissen Hang zu metafiktionalen Prämissen hat – etwa in „The Dark Half“, wo das Pseudonym eines Schriftstellers ein mörderisches Eigenleben entwickelt (1989 erstveröffentlicht und 1993 auch von George A. Romero verfilmt).

Der Protagonist des Films, John Trent (ebenfalls toll und am Ende, nunmehr ganz vom Wahnsinn verzehrt, beeindruckend heruntergekommen: Sam Neill) ist dann auch einer, der als Detektiv im Auftrag von Versicherungen davon lebt, Lügengeschichten, die ja auch eine Art der Fiktion sind, zu durchschauen. Er wird damit beauftragt, den zurückgezogen lebenden, aber nun, kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Romans „In the Mouth of Madness“, gänzlich verschwundenen Cane ausfindig zu machen. Zusammen mit der Verlegerin Linda Styles (Julie Carmen) macht er sich auf eine Reise, bei der schon das Ziel, das Städtchen Hobb’s End, das der fiktive Schauplatz vieler Romane Canes war, davon zeugt, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion immer durchlässiger werden, die beiden vermeintlichen Gegensätze immer weniger voneinander zu unterscheiden sind.

Der Filmblogger, -buchautor und Carpenter-Verehrer Vern merkt in seiner Review des Films an: „ „In the Mouth of Madness“ stands out from other Carpenter movies (…) it’s much more cerebral and meta and reality-shifting than anything else in his filmography.“ So sehr ich die schnörkellosere – im einzelnen sehr unterschiedliche – straight forwardness von Filmen wie „Assault on Precinct 13“ (1976), „Halloween“ (1978) oder „They Live“ (1988) auch liebe, es ist doch schön, dass auch für ein Werk wie dieses in seiner Filmographie Platz ist. In der grandiosen Schlussszene begibt sich Trent aus der apokalyptisch verwüsteten Psychiatrie, in der er sich befindet, und durch eine in gleicher Weise in Mitleidenschaft gezogene Stadt zu einem Kino, in dem John Carpenters gleichnamige Verfilmung von Sutter Canes Bestseller „In the Mouth of Madness“ läuft. Er wird damit nicht nur zum Zuschauer seines eigenen Films, sondern auch zu einer fiktionalisierten Version von uns, die wir von unseren Kinosesseln aus mit ihm mitfiebern. Am ersten von fünf Tagen, die ich größtenteils in einem Kino verbringen werde, ist das auch irgendwie eine schöne kleine Utopie: ganz in einen Film und seine Welt eingesogen werden, das wär’s doch! (Es muss ja nicht gleich ein so unheimlicher und verstörender sein wie dieser.)

Szene aus „Der Hund von Blackwood Castle“ (Copyright: Universum Film)

„Der Hund von Blackwood Castle“ (Alfred Vorher, BRD 1967)

Die Edgar-Wallace-Filme habe ich zuletzt im Nachtprogramm der Privatsender als Kind gesehen und erinnere mich lediglich daran, dass sie mich damals ziemlich gegruselt, teilweise auch verstört haben (immerhin Klaus Kinski ist wohl auch schon hier in Erinnerung geblieben, bevor er dann etwas später in Sergio Corbuccis großem Anti-Western „Leichen pflastern seinen Weg“ (1968) mein spätkindliches Weltbild ganz erheblich ins Wanken brachte).

Da ich alles andere als ein Spezialist bin, will ich zu einer Einordnung von „Der Hund von Blackwood Castle“, den ich übrigens von den schön reißerisch auf die Leinwand geschossenen Credits an sehr gerne mochte, auf Oliver Nödings Blog Remember it for Later zurückgreifen, auf dem er vor einigen Jahren sämtliche Edgar Wallace-Filme besprochen hat. Oliver attestiert dem Film „eine sleazige(…) Altherren-Schmierigkeit, die die einst so aseptische Filmreihe seit einigen Jahren förmlich übermannt.“ Und weiter: Der Film „ist wie alle der späten, farbigen Wallaces etwas pulpiger und schundiger als die frühen Beiträge, stärker auf Schauwerte und Gewalt ausgerichtet, inhaltlich jedoch deutlich beliebiger.“ All dem stimme ich, wie gesagt in De Facto-Unkenntnis der restlichen Reihe, zu, habe dazu aber noch ein paar eigene Überlegungen.

Die Entstehung des Films fällt in eine Umbruchzeit, und damit meine ich nicht das, was in der gängigen Filmgeschichtsschreibung als Neuer Deutscher Film firmiert, sondern einen Aufbruch im bundesrepublikanischen Genrefilm, durch den plötzlich ein Hauch vom großen (New) Hollywood oder auch italienischer Bahnhofskinohärte wehte. Zwischen 1967 und 1970 drehte Roland Klick „Bübchen“ und „Deadlock“, Rudolf Thome „Detektive“ und „Rote Sonne“ und Roger Fritz seine Helga-Anders-Trilogie („Mädchen, Mädchen“, „Häschen in der Grube“ und „Mädchen mit Gewalt“).

Es wäre sicherlich unsinnig anzunehmen, dass Vorher, sein Drehbuchautor oder seine Produzenten von diesen Filmen (die größtenteils eh etwas später entstanden) etwas mitbekommen hätten, und doch merkt man dem Film diese Umbruchzeit irgendwie daran an, dass die Onkeligkeit von „Papas Kino“ hier einfach nur noch sehr gebrochen und selbstironisch, irgendwie tongue in cheek denkbar ist. Der Film ist dann auch letztendlich für mich in erster Linie eine Komödie, die von einer Menge bisweilen bemerkenswert alberner Ideen lebt. Von den angeklebten Giftzähnen des titelgebenden Dobermanns, die aussehen wie ein Pfennigartikel aus dem Kostümfachhandel, über die Schachfiguren, mit denen zwei Herren nicht nur beständig spielen, sondern auch telekommunizieren, bis hin zu dem ausgestopften Eisbären, in dessen Bauch sich ebenfalls ein Telefon verbirgt.

Letzterer fügt sich eh gut ins Bild eines Films, in dem das ebenfalls titelgebende Schloss mit seinen bemerkenswert hässlichen, aber auch liebenswert verrümpelten Interieurs nicht nur von jeder Menge Gaunern, die sich im Kampf um einen geraubten Juwelenschatz ständig gegenseitig austricksen (auch die Art, wie der Film seine unzähligen plot twists einsetzt, ist schon ziemlich albern), sondern auch von jeder Menge (allerdings lebendiger) Tiere. Wahrscheinlich kommt die Art, wie in diesem Umbruchfilm Altes und Neues im Widerspruch zueinander stehen, am besten zum Ausdruck im Verhältnis des wirklich betont onkeligen Scottland-Yard-Chefs Sir John (Siegfried Schürenberg) und seiner aufgeweckten, mit ihrem modischen Kurzhaarschnitt eh schon einer ganz anderen Zeit als die schmierigen alten Herren zu entstammen scheinende Sekretärin Miss Finley (Ilse Pagé): Sie hat die entscheidende (und irgendwie auch pazifistische) Idee, durch die sich schließlich alles zum Guten wenden kann. Dennoch ruht seine Hand, wenn er am Schreibtisch sitzt, gedankenverloren auf ihrem Po.

Szene aus „Cinema Futures“ (Copyright: Mischief Films)

„Cinema Futures“ (Michael Palm; Österreich, Indien, Norwegen, USA 2016)

Der Übergang vom analogen zum digitalen Kino ging wohl an den meisten Menschen relativ spurlos vorbei. Selbst ich als ausgemachter Cinephiler habe mir erst nachdem 2013 flächendeckend auf das computerisierte Vorführformat umgestellt wurde Gedanken darüber gemacht, wie die Bilder auf die Leinwand geworfen werden – mich seitdem aber zum glühenden Analogfilm-Verehrer entwickelt. Michael Palms vorletztes Jahr entstandene epische Dokumentation, die wie die vorherigen drei Filme als „inoffizielles Aufwärmprogramm“ zum Kongress zu sehen war, bezeichnet der Programmtext als „für alle Materialfetischisten unverzichtbares, ambitioniert verdichtetes Sittengemälde des gegenwärtigen Status quo aller filmmateriellen Dinge“.

Da es um nicht weniger geht als darum, wie (und ob!) die produzierten Bilder, die einen großen Teil des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit ausmachen, für die Nachwelt konserviert werden, skizziert Palm zunächst den Bruch, den der Übergang vom analogen zum digitalen Film bedeutet. Er findet dafür auch gleich zu Beginn einige einschneidende Bilder. Zunächst ist da ein Foto, das eine Gruppe von Anzugträgern von Lucasfilm zeigt, die, nachdem mit „Star Wars: Episode I – The Phantom Menace“ (George Lucas, USA 1999) der erste Film in digitaler Projektion in den Kinos gezeigt wurde, demonstrativ alte 35mm-Filmrollen in den Mülleimer werfen. Dann ist da die Yoda-Statue im Innenhof des Studios zu sehen, und das Voice-Over berichtet, dass die Figur in der ersten „Star Wars“-Trilogie (1977-83) noch von einem echten Darsteller gespielt wurde, in der Prequel-Trilogie (1999-2005), deren Auftakt „Episode I“ war, aber komplett computeranimiert ist. Mit dem Übergang von der alten Filmrolle zu den auf einer Festplatte gespeicherten Daten verliert auch das Kino ein Stück weit seine Körperlichkeit. Das sich dadurch, dass die Filmindustrie beschlossen hat, etwas auf den Müll zu werfen, etwas Gravierendes geändert hat, verdeutlicht der Film schließlich mit seinem Regie-Credit: aus „A Film“ wird ein „A File by Michael Palm“.

Im Folgenden lässt Palm in seinem doch insgesamt etwas überfrachteten und -langen Film das große Vergänglichkeitspathos sprechen. Von der spektakulären Sprengung von Teilen der riesigen Kodak-Filmfabrik in Rochester, New York, durch deren Niedergang es auch zu Massenentlassungen kam, über eine verwahrloste und dann ebenfalls abgerissene projection booth mit alten analogen Filmprojektoren bis zu Archivaren, die die verschiedenen Verfallsprozesse alten Filmmaterials vorführen, bei denen etwa die Rollen hart werden können wie ein Hockey Puck. Er lässt Filmemacher, die glühende Analogfilm-Anhänger sind, wie etwa Martin Scorsese oder Christopher Nolan, ebenso zu Wort kommen wie FilmwissenschaftlerInnen und Archivare analoger wie digitaler Filme. Der Blick auf die neuen Möglichkeiten des Mediums fällt eher skeptisch aus. Sei es, dass durch digitale Bildbearbeitungen Schauspielerinnen künftig zwanzig Jahre lang aussehen können wie achtzehn, der Rauch in den New Yorker Straßen zu Beginn von „Taxi Driver“ (Martin Scorsese, USA 1976) für zukünftige Veröffentlichungen noch um die kleinsten Bildverschmutzungen bereinigt werden kann oder die Kamera einfach nur sehr gekonnt das Erschlagende und Erdrückende der Architektur heutiger digitaler Archive einfängt. (Allerdings führt der Film in einer Szene vor, bei der Aufnahmen von Los Angeles aus dem Flugzeug im Landeanflug zu sehen sind – mit der radikal horizontalen Ausbreitung dieser Stadt, die ihr eigentliches Markenzeichen ist und durch die die Wolkenkratzer von Downtown immer ein bisschen in ihrem Lichterteppich zu versinken scheinen –, dass auch das digitale Kino in der Lage ist, spektakulär schöne Bilder hervorzubringen.)

Ausgehend von diesem Film will ich mir selbst ein paar Gedanken über das analoge Kino machen bzw. darüber, was mit diesem verloren geht. Am Abend zuvor hatte ich vier Film (s. o.) in 35mm-Projektion gesehen. Es schien mir tatsächlich, dass bei jedem von ihnen die Kopie etwas Markantes zum Film beizutragen hatte. „A Matter of Time“, dieser große Abschiedsfilm, in dem Ingrid Bergmann einen Stellvertretertod für eine ganze Auffassung von Kino stirbt, lief von einer Kopie, die sich ebenfalls in den letzten Zügen ihrer Agonie befand: durch das Essig-Syndrom wurde das Bild immer wieder unscharf, der Film riss mehrmals und die Tonspur war auch sehr kaputt (was für durchaus interessante Verfremdungseffekte sorgte). Ein Film über das Ende von etwas von einer Kopie, die hier definitiv zum letzten Mal durch einen Projektor ratterte. Bei Lenzis „Robin Hood“ war die Kopie schon gut erhalten, aber auch nicht zu gut, farblich nicht sonderlich aufregend, im Grunde genauso belanglos wie der Film. Dass die Kopie von „In the Mouth of Madness“ mit ihrer Makellosigkeit die Leinwand zum Funkeln brachte, schien hingegen Carpenters Hochglanzhorror vortrefflich zu unterstreichen. Schließlich wirkte sich der (einigermaßen leichte) Rotstich der Kopie durchaus positiv auf die Atmosphäre von „Der Hund von Blackwood Castle“ aus, sowohl bei den Außenaufnahmen im nebligen Wald als auch bei den Interieurs.

Bei jeder Filmvorführung (allerdings wohl tatsächlich etwas mehr, wenn sie in einem Kino stattfindet) gibt es bestimmte äußerliche (will sagen vom eigentlichen Inhalt des Films zu unterscheidende) Faktoren, die Teil des „Vertrages“ sind, den das Werk mit seinem Publikum über das schließt, worauf es sich für die Zeit, die es dauert, einlassen wird: Also u. a. Schwarz-Weiß oder Farbe, aber auch die Art der Farbgebung oder der Kontraste, das Bildformat, die im Film gesprochene Sprache und die Tatsache, ob man Untertitel braucht, um sie zu verstehen (oder auch, ob es Untertitel gibt, die man nicht braucht oder versteht). Es scheint mir, dass es bei einer analogen Filmvorführung (insbesondere, aber nicht nur von einer historischen Kopie) durch die Art, wie sich das Material über die Zeit verändert, mehr solcher Faktoren gibt als bei einer digitalen.

Als Walter Banjamin 1935 seinen berühmten Aufsatz über „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ schrieb, war der (damals natürlich noch ausschließlich analoge) Film bzw. die Fotografie, aus der er hervorging, das zentrale Medium für die grundlegenden Veränderungen in der Kunst und ihrer Rezeption, auf die er hinwies. Gestand Benjamin dem Film großes revolutionäres und teilweise auch utopisches Potenzial zu, so stand für ihn doch fest: „Was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes verkümmert, das ist seine Aura.“ Den Begriff der Aura definiert er ziemlich schwammig und recht pathetisch: „Ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit: einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen – das heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen.“ Die Aura eines Kunstwerks hängt für ihn zusammen mit seinem Hier und Jetzt.

Natürlich konnte Benjamin nichts von den erneuten Umwälzungen der Kunst viele Jahrzehnte nach seinem Tod wissen, denen sich Palms Film widmet. Dennoch kann man seine Auffassung der Aura vielleicht im Hinblick auf diese und den analogen Film fruchtbar machen, indem man sagt, dass ein Film von einer analogen Kopie letztlich jedes Mal etwas anders aussieht, ihm also durchaus eine Aura des Hier und Jetzt, ein Moment der Einmaligkeit anhaftet. In digitaler Projektion oder von einer DVD oder Blu-ray hingegen sieht ein Film immer gleich aus (bzw. sind die Unterschiede, die es auch hier geben mag, vom menschlichen Auge nicht wahrzunehmen). Anders ausgedrückt: Hoffentlich werden Menschen auch weiterhin die Möglichkeit haben, „A Matter of Time“ zu sehen – aber eben nicht so, wie ich ihn am 3. Januar 2018 in Nürnberg sah.