Jessica Krummacher ist Filmemacherin, Autorin und Produzentin. Sie studierte Politik in Bochum und Köln, Medienkunst an der HfG Karlsruhe und schließlich Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik an der HFF München. „Zum Tod meiner Mutter“ ist ihr zweiter Spielfilm, der auf der Berlinale 2022 in der Sektion Encounters Premiere feierte.

Sie haben das Sterben Ihrer Mutter, die sich als unheilbar Kranke entschlossen hatte, im Pflegeheim das Essen und Trinken einzustellen, in einer besonderen fiktionalisierten Form nacherzählt. Zeitweise wähnt man sich in einem Dokumentarfilm, doch dann betonen Sie durch poetische Sprache der Schauspielerinnen und ästhetische Bildkompositionen immer wieder den Inszenierungscharakter. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Ich orientiere mich an vielen Kunstformen, um meinen Film erzählen zu können, und umgehe bisweilen Parameter, die ein klassischer Spielfilm verlangt. Ich schreibe die Geschichte selbst und habe so die Möglichkeit, mit der Sprache zu arbeiten. Auch dass die Schauspieler zum großen Teil vom Theater kommen, trägt dazu bei, dass Sprache hier anders benutzt und in der Inszenierung etwas überhöht wird.

In einer Sequenz spricht die Tochter direkt in die Kamera, auch den Filmtitel spricht sie aus dem Off. Haben Sie diese Art Brechtscher Verfremdungseffekte also nicht nur eingesetzt, weil Sie Distanz zu Ihrer eigenen Geschichte brauchten, sondern es war vor allem eine künstlerische Entscheidung?

Ja. Es ging mir weniger darum, meine persönliche Geschichte aufzuarbeiten. Mit dem Film wollte ich eine Geschichte erzählen, die dann im Arbeitsprozess nicht mehr direkt meine ist.

Selten wird das Sterben in seiner Dauer so intensiv gezeigt wie in Ihrem Film; jedoch vermeiden Sie drastische und entblößende Bilder, auch die Pflegeprozeduren sind eher angedeutet. Sollte die Sterbende auf diese Weise ihre Würde behalten?

Es ging mir gar nicht darum, das Leben in einem Heim oder die Realität der Pflege dazustellen, sondern ich wollte erzählen – da kommt das Persönliche wieder zum Tragen –, was ich erlebt und gedacht habe, während ich dem Sterben beigewohnt habe. Die Länge kommt zustande, weil es eben lang gedauert hat und es sich lange anfühlt, wenn man dem ganzen Trauerprozess beiwohnt. Das war mir wichtiger, als zu gucken, wie es im Pflegeheim funktioniert oder leider oft eben auch nicht. Obwohl ich es generell wichtig finde, dass andere vom realen Pflege– und auch vom Sterbehilfesystem erzählen, war das hier nicht mein Ansatz.

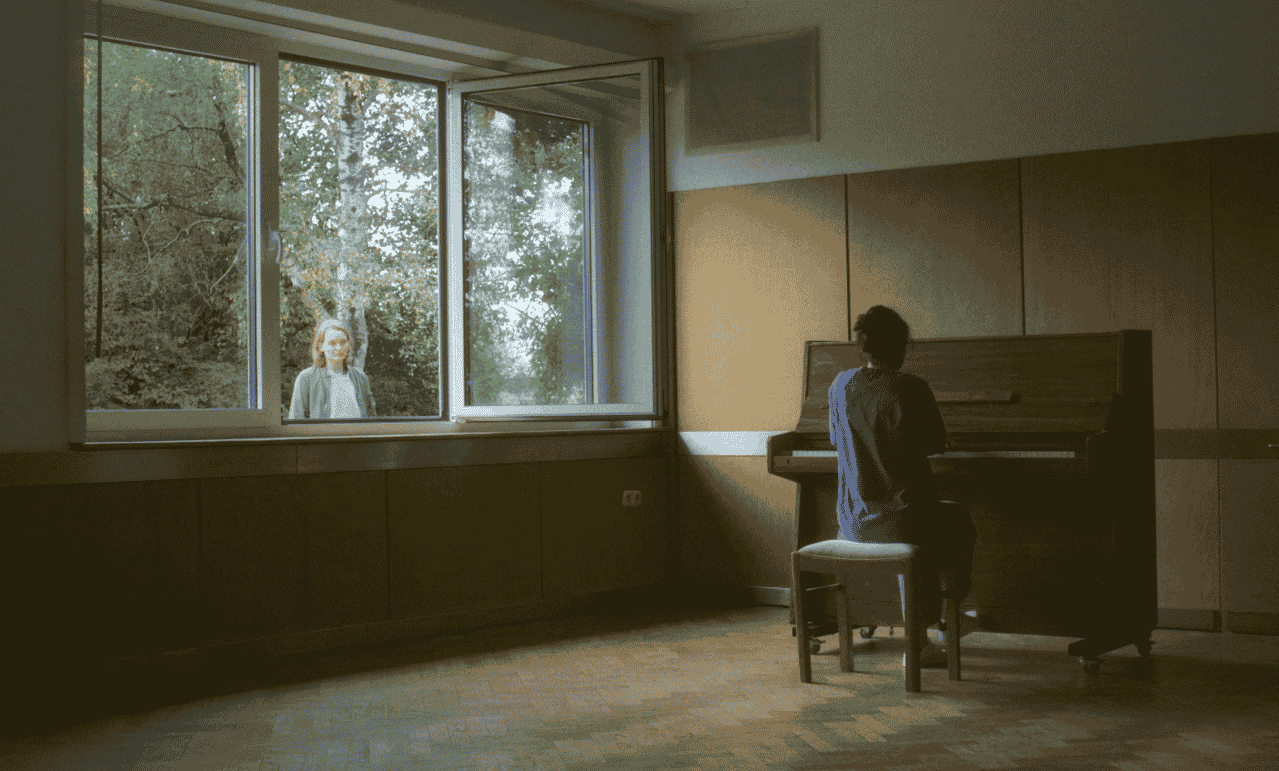

Dazu passt, dass das Heim im Film in Zeiten des Pflegenotstands fast zu schön wirkt. Das Pflegepersonal hat meist Empathie und Zeit – sogar dazu zu tanzen und Klavier zu spielen und so dem Schmerz an diesem Ort Ausdruck zu verleihen.

Tatsächlich hatte meine Familie zumindest mit dem letzten Pflegeheim Glück, und dem wollte ich Ausdruck verleihen, indem ich zeige, dass die Pflegenden nicht nur Figuren sind, sondern auch eine Rolle spielen. Mit der Darstellerin einer Pflegekraft habe ich besprochen, dass sie Tod und Abschied in einem Tanz inszeniert.

© Grandfilm

Bei allem Leid scheint es ein gelungener Abschied, alles ist gesagt und geklärt. Viele könnten Mutter und Tochter um ihre Nähe und Verbundenheit bis zum gemeinsamen Loslassen beneiden. Nicht jede hat die Möglichkeit, über zwei Wochen an der Seite der sterbenden Angehörigen zu bleiben. Sollte jedem Menschen ein solches Abschiednehmen ermöglicht werden?

Zu verdursten und zu verhungern ist nicht der schönste Lebensausstieg, den man sich wünschen kann. Gleichzeitig hatten wir als Angehörige so tatsächlich Zeit, Abschied zu nehmen. Ich würde jedoch nicht propagieren, dass jeder so sterben sollte, das wäre bizarr und gruselig.

In ihrem aktuellen Sachbuchbestseller „endlich. Über Trauer reden“ fordern die Autorinnen Caroline Kraft und Susann Brückner, dass die Politik den Zugehörigen, also auch engen Freunden, die Trauerzeit (zu der auch Sterbegeleitung gehören könnte) ermöglicht, die sie individuell brauchen – inklusive Freistellung von der Arbeit.

Da bin ich gespannt, ob sich so was durchsetzen lässt. Wir hatten das Glück, dass wir da sein konnten, weil ich selbstständig bin (und unbezahlt Urlaub nehmen konnte) und meine Schwester hat sich weitgehend freinehmen können. Normalerweise würde das in der Form nicht funktionieren, da das Sterben auch ein bisschen länger dauern kann.

Die Autorinnen fordern generell eine neue Trauerkultur und einen offeneren Umgang mit dem Tod, der in dieser Gesellschaft nach wie vor tabuisiert ist. Ist Ihr Film ein Beitrag dazu?

Ich denke schon. Gerade jetzt vorm Kinostart erlebe ich, dass viele vor dem Film zurückschrecken, das Thema sei gerade in der jetzigen Zeit zu düster, da bräuchte man Erheiternderes. Da wünsche ich mir einen offeneren Umgang. Der Tod wird uns ja alle betreffen. Es würde uns allen guttun, wenn der Tod mehr zum Leben gehören würde und nicht nur das Ende des Lebens beschreibt, denn so macht er noch mehr Angst als ohnehin schon.

© Grandfilm

Obwohl Ihr Film kein expliziter Beitrag zur Sterbehilfedebatte sein soll, ist die Tochter mit den Reaktionen der Umgebung auf den Entschluss der Mutter, nichts mehr zu essen und zu trinken, konfrontiert. „Ich mag die Ideen nicht, dass man so sterben kann“, sagt eine Freundin. Dennoch wird nicht darüber diskutiert, dass die Mutter ihr Leben unter Schmerzen als nicht mehr lebenswert empfindet, das ist gesetzt, darüber herrscht Einigkeit.

Ja, da wähle ich aus, was ich erzählen will. Ich umgehe es generell in meinen Filmen, bestimmte Hintergründe und Vorgeschichten zu erzählen und befinde mich mehr im Moment.

Warum liest die Tochter der Sterbenden aus dem Briefwechsel zwischen Bertolt Brecht und Helene Weigel vor? Haben Sie das Ihrer Mutter wirklich vorgelesen?

Ja, ich bin auch überrascht, dass wir es ausgewählt haben, weil es doch sehr zäh und langweilig ist. Aber Brecht und Weigel sind zwei Figuren aus dem Leben meiner Mutter gewesen, und ich dachte, das Buch können alle Besucher am Sterbebett ganz gut weiterlesen.

Es sind einerseits Liebesbriefe, in denen es teilweise ganz banal um die Sehnsucht nach einem Wiedersehen geht, was wiederum zum endgültigen Abschiednehmen im Film passt, sie sind aber auch ein politisches Statement.

Die Briefe charakterisieren die Mutter, die kaum noch selbst sprechen kann, sodass die Zuschauer auch das Bedürfnis haben, dieser Person beim Sterben zuzusehen. Banal finde ich die Briefe gar nicht, aber vorm Schnitt waren die Auszüge auch viel länger. Wobei das Wort banal in dem Zusammenhang doch ganz passend ist: Wenn man 14 Tage am Sterbebett ist, geht das Leben da draußen weiter, und es gibt vieles, was in seiner Banalität aufgeladen wird.

Während Sie vorher auf einen Soundtrack verzichten, beschließen Sie den Film überraschend mit DJ Hells und Jonathan Meeses „Motherdance“. Warum?

Banal gesprochen, lag er oft auf unserem Plattenspieler, während ich an dem Film gearbeitet habe. Mein Mann, der Künstler und Filmemacher Timo Müller, hatte die Idee, das Lied zu verwenden. In Meeses Liebe zu seiner Mutter habe ich, auch wenn sie sich in viel glorifizierterer Form ausdrückt, einen Zusammenhang gefunden. Auf einen normalen Soundtrack verzichte ich immer. Viel lieber würde ich mir Musikstücke großer Künstler aneignen, um meine Geschichte zu erzählen, das ist aber oft leider finanziell nicht möglich.

Dieses Interview erschien zuerst am 09.06.2022 in: ND

„Zum Tod meiner Mutter“: Deutschland 2022. Regie und Buch: Jessica Krummacher. Mit: Birte Schnöink, Elsie de Brauw, Christian Löber, Gina Haller, Nicole Johannhanwahr, Thomas Wehling, Susanne Bredehöft; 135 Minuten, Start: 9. Juni 2022