Vom 3.-8. Mai 2018 fanden in Oberhausen die 64. Kurzfilmtage statt. Ricardo Brunn war als Mitglied der FIPRESCI-Jury vor Ort und berichtet hier über einzelne Filme und seine Eindrücke.

Daneben finden sich in diesem Bericht Rezensionen von StudentInnen der Humboldt Universität zu Berlin, die im Rahmen des Filmkritik-Seminars „Der andere Text“ eine Exkursion zu den Kurzfilmtagen unternommen haben und in Zusammenarbeit mit der Filmgazette die Möglichkeit hatten, die Theorie in die Praxis zu überführen.

* * *

Kampf der Welten

von Ricardo Brunn

„Did you see it come down?“

Einmal im Jahr schlägt in Oberhausen ein Meteorit ein, der sich als Raumschiff entpuppt und ein paar Tage Verwirrung stiftet. Staunend, ratlos, manchmal wütend und nicht selten schulterzuckend schaut man auf dieses Etwas. Es ist eine Invasion, die hier stattfindet. Ein Einbruch des Films als Kunst in die Realität einer Arbeiterstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern, von denen man selbst im allerschlimmsten Berufsverkehr kaum etwas mitbekommt und die im Festivalbetrieb überhaupt nicht anzutreffen sind. Nirgendwo ist ein Filmfestival so sehr Fremdkörper wie in Oberhausen, einer Stadt ohne Kunsthochschule und Universität. Nirgendwo wird deutlicher wie sehr das Kino seinen Stellwert in der Gesellschaft verloren hat. Gleich nebenan in Bottrop wird noch in diesem Jahr die letzte Zeche geschlossen, was Fragen nach der Zukunft des Ruhrgebiets akut macht. Wen interessiert da schon das Kino?

„Was könnte der Beitrag des Kinos für die Gesellschaft sein, wenn die Nachfrage nach Kino in der Gesellschaft erkennbar abnimmt, also nach dessen sozialisierender Rolle?“, fragt auch Lars Henrik Gass in seiner Eröffnungsrede. „Gute Filme zu zeigen ist also nicht mehr gut genug. Die Versuchung ist daher groß, alles auf Nachfrage abzustellen. […] Der Weg, den wir gehen, führt ins Kino als Erfahrungsraum. Wir denken darüber nach, was Kino der Effizienzmaschine Internet noch entgegensetzen kann“, lautet seine Antwort.

Dem Kino in Oberhausen liefert man sich aus. Sich Zeit nehmen bedeutet hier nicht, 90 Minuten in einem dunklen Raum zu sitzen und dann wieder heim zu gehen. Es bedeutet, sich den ökonomischen Dimensionen der Zeit zu entziehen, Zeit vielleicht auch zu verschwenden, weil die Gegenleistung, der kurzfristige benefit, einfach ausbleibt. Manchmal ist es ein Kampf, das auszuhalten.

Die Radikalität, die das Festival und seine Filme (vielleicht genau aus diesem Grund) auszeichnet, hat dabei etwas Ritualisiertes. Wenn Rituale nun aber die Unberechenbarkeiten menschlichen Handelns vermindern sollen, dann entsteht an dieser Stelle ein Widerspruch. Denn Radikalität und Tradition schließen einander aus. Erstere ist nicht an Wiederholung und Dauer gebunden und kann deshalb auch kein Dauerzustand sein. Sie lebt von der Spontanität, vom Eruptiven und anschließenden Abklingen und neu ordnen. Und so weiß man nie so recht, was dieses Festivalraumschiff von einem will, hängt man immer auch ein wenig in der Zeit, zwischen den Filmen und Bildern, fragt sich manchmal auch, ob für einige Filme die große Leinwand nicht einfach der falsche der Kontext ist. Aber so ist das mit Invasionen; sie operieren an Grenzen und verschieben diese.

2018 jährt sich die Invasion nun zum 64. Mal, ein Jahr vor dem Übertritt ins Rentenalter stehen die Kurzfilmtage jetzt. Aber bekanntermaßen fängt das Leben ja erst mit 66 Jahren an. Abschied und Anfang liegen dieser Tage in Oberhausen also sehr nah beieinander, wird mit der Reihe „Abschied vom Kino“ zurück geblickt und vielleicht ist der Abschiedsmodus ein Dauerzustand spätestens seit der Postmoderne. Vielleicht ist jeder Text seither ein Quasi-Abschied vom Kino. Aber Abschied ist immer zugleich auch Aufbruch.

* * *

Profile: Vatamanu & Tudor: Rite of Spring (R: Mona Vatamanu, Florin Tudor; ROM 2010)

von Ricardo Brunn

Zündelnde Jugend in zerfallener Stadt

Pappelflaum treibt durch die Straßen, wird vom Wind aufgewirbelt, sammelt sich schließlich am Bordstein in dichten Wolken. Plötzlich fängt er Feuer, jagen Flammen über das buschige Weiß, löschen es aus noch bevor es gänzlich zur Ruhe kommen konnte. Es sind, das wird in den folgenden Einstellungen klar, Kinder und Jugendliche, die die Pappelwolle in Brand stecken, immer wieder aufs Neue.

Gedreht auf Super8-Material beschwören die amateurhaften Bilder die Erinnerungen an die eigene Kindheit, das zeitverlorene Herumstromern und Sichverlieren in immergleichen Dingen, das Leben in einem Zwischenstadium hinter dem sanften Schleier kindlicher Unwissenheit. Und wie die Erinnerung häufig nur aus Bildern besteht, ist auch dieser etwa achtminütige Film stumm, wodurch den Bildern ein höheres Gewicht zukommt, man darin aufgehen, sich selbst und alles vergessen kann.

„Rite of Spring“ verleiht einem flüchtigen Moment durch Wiederholung Dauer, doch so schön die Szenen auf den ersten Blick anzuschauen sind, es liegt doch eine gewisse Gewalt in ihnen, die im Nichtzeigen besteht. So bleiben die zündelnden Kinder isoliert, werden aus erhöhter Perspektive betrachtet, wodurch ein soziales Umfeld, ein Horizont (auch im beinahe quadratischen Bildformat) nicht in den Blick und damit ins Bewußtsein rücken können. Einmal zeigt die Kamera ein Gebäude, verfallen, unfertig oder zerstört. Schnell wendet sich das Auge aber wieder ab, verdrängt, blendet aus.

Hoffnung und Zerstörung liegen in „Rite of Spring“ dicht beieinander. Wir schauen einer scheinbar heimatlosen Jugend zu, wie sie etwas Keimendes, Flüchtiges verbrennt. Der destruktive Charakter des Gezeigten und die im Material durchscheinenden Gespenster der Vergangenheit sowie angedeutete postkommunistische Transformationsprozesse treffen auf den Wunsch in der Wiederholung, sprich dem Ritual, Stabilität und Zuverlässigkeit zu finden. Dass die 64. Kurzfilmtage Oberhausen ausgerechnet mit diesem Film eröffnet haben, der den Frühling beschwört und ein Ritual zeigt, das Beständigkeit, Stagnation und Hoffnung zusammendenkt und hinterfragt, ist ein klares Statement der FestivalmacherInnen. Oberhausen hat sich im Alten, in der Tradition der eigenen Radikalität eingerichtet, aber darum geht es: weitermachen und immer wieder kleine Flammen entzünden. Hoffen, dass aus dem Frühling ein richtiger Sommer werden möge.

* * *

Internationaler Wettbewerb: Saladdin Castique (R: Anssi Kasitonni; FIN 2018)

von Ilona Yafimava

Fabelhaft finnisch

Etwas Märchenhaftes, etwas Selbstgebasteltes und eine wilde Rallye – „Saladdin Castique“ hat alles, was eine gute Geschichte braucht. Der Finne Anssi Kasitonni, besser bekannt als Anssi 8000 oder Anssi der Brillenträger, überrascht bei den 64. Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen mit seiner neusten Schöpfung.

Ohne aufdringlichen Anspruch auf Extravaganz fällt der Film in der Masse experimenteller Teilnehmer sofort durch seine Individualität auf. „Saladdin Castique“ überzeugt durch kindische Fröhlichkeit und wirkt, trotz übertriebener Dramatik, sehr authentisch.

Einfacher geht es gar nicht: Ein alter Mann stößt im Wald auf eine Plastikwunderflasche, lässt sich von dem Dschinn, der in ebenjener haust, drei Wünsche erfüllen, ist sehr glücklich damit und am Ende läuft alles schief – finita la comedia. Anssi 8000 würzt die klassische Handlung mit Humor und etwas Chaos, als ob er durch seine filmische Ausdrucksweise vermitteln würde: „Das ist doch alles nicht ernst gemeint!“ Diese ironische Herangehensweise schafft bei den ZuschauerInnen ein angenehmes Gefühl von Vertrautheit. Die geistige Anspannung, die wir grundsätzlich bei „ernsten“ Filmen verspüren, lässt nach und an ihre Stelle tritt die Ruhe des Betrachtens.

Was einen guten Film ausmacht ist sein Nachgeschmack. „Saladdin Castique“ ist vielleicht kein ästhetisches Wunder, er operiert auch jenseits eines gesellschaftspolitischen Anspruchs oder hochgetriebener und aufgeschäumter Moral, er stellt keine Fragen und gibt keine Antworten. Er ist einfach ein Film, der ein Lächeln hinterlässt.

* * *

Deutscher Wettbewerb: Fest (R: Nikita Diakur; D 2018)

von Ricardo Brunn

Nach fest kommt lose

Straßenfest in Marzahn-Hellersdorf: Die übergewichtige Marionetten-Jugend ravt auf dem Parkplatz bis die Polygone fliegen. Eine Taube eiert von der Dachkante. Ein Bungeejumper knallt gegen den Eiswagen, während eine fallende Laterne den Hot-Dog-Stand zerlegt. Das Übliche eben.

Hätte Nikita Diakur seinen letzten Kurzfilm nicht bereits „Ugly“ (D 2017) genannt, wäre dies der perfekte Titel für seinen neuen Film „Fest“. Aus unterschiedlichen Perspektiven zeigt er eine Szene eines recht armseligen Straßenfestes. Die Hässlichkeit, mit der Diakur dabei den Zuschauer in seinem gerade einmal knapp dreiminütigen Animationsfilm konfrontiert, ist eine Beleidigung für das an perfekte Fassaden gewöhnte Auge. Überall scheinen die Polygonengitter durch, fehlen Texturen, sind schlecht aufgelöst oder schief auf die Objekte gepappt. Die groben, unfertigen Figuren vollführen spastische Behelfsbewegungen, tragen Frisuren, die es mit wuchernder Achselbehaarung aufnehmen können. Und all das, was nach dem Prozess des Renderns nicht mehr zu sehen ist, wird in „Fest“ zu selbstbewusster Auszeichnung: Hilfslinien, Kameras und deren Blickwinkel, Koordinaten-Pfeile.

Lieblos könnte man das nennen oder hingerotzt. Doch treibt einem „Fest“ nicht die Tränen in die Augen, sondern ein breites Grinsen ins Gesicht. Was wie eine Prävisualisierung, Stückwerk oder Work-in-Progress daherkommt, bringt das Verständnis dessen, was eine Computeranimation sein soll in angenehmes Wanken. Die Freiheiten und unendlichen Möglichkeiten der 3D-Animation führen viel zu oft in die fotorealistische Nachahmung der Welt. Nikita Diakur geht mit seinen Filmen in die entgegengesetzte Richtung, findet im Hässlichen das Schöne und stellt inmitten einer ehemaligen Fassaden-Utopie die Frage nach der Bedeutung des Äußeren im digitalen Zeitalter. „Fest“ ist ein Fest.

* * *

Internationaler Wettbewerb: Fen Bridges: Fourty Foot of Vermuden’s Drain to the Great Ouse (R: Ellen Sampson; GB 2017)

von Ricardo Brunn

Die Adern der Moderne

Im Osten Englands erstecken sich die Fenlands, ein Sumpfgebiet, das bereits seit dem späten 18. Jahrhundert drainiert und mit Kanälen durchzogen wurde, um es für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Dämme umgeben das etwa 4.000 km² große Gebiet, um es vor Überschwemmungen zu schützen. Brücken verbinden es im Inneren.

Getrennt durch Bildtafeln, die chronologisch nummeriert sind, zeigt „Fen Bridges: Fourty Foot of Vermuden’s Drain to the Great Ouse“ in 29 festen Einstellungen exemplarisch 29 dieser Brücken für jeweils etwa sechs bis sieben Sekunden. Die rein funktionale Dimension der Brücke wird dabei nach und nach transzendiert, wenn im repetitiven Charakter des Filmes das Trennende und das Verbindende der Brücken gewahr wird. Die Brücke verbindet und tut dem Auge zugleich Gewalt an, weil sie (schöne) Landschaft zerteilt. In „Fen Bridges“ wird sie zum Symbol einer Urbarmachung. Ein strukturloses Land wird in der Drainage und der Kultivierung in ein Raster überführt. Die Kanäle teilen das Land in einzelne landwirtschaftliche Flächen, die Brücken verbinden dieses zuvor ungetrennte Land miteinander.

In der klaren Trennung der landverbindenden Brücken übernehmen die Bildtafeln im Film eine ähnliche Funktion wie die Brücken selbst. Sie unterteilen zum einen in Kapitel, verbinden zugleich jedoch, indem durch die Chronologie ein Zusammenhang, eine Verbindung, erst hergestellt wird. Die durch diesen Aufbau entstehende Monotonie spiegelt dann wiederum die heutige Monotonie einer einstmals wilden Landschaft. So dröge und flach „Fen Bridges“ auf den ersten Blick also scheinen mag, wie das Bauwerk Brücke als Hort vielfältiger Metaphern selbst, bietet der Film eine ungeheure interpretatorische Tiefe. Daneben kann man sich in die wunderbaren Bilder (gedreht auf körnigem Filmmaterial) auch einfach fallen lassen wie in sommerliches Gras.

* * *

Kampf der Welten II

von Ricardo Brunn

Deutscher Wettbewerb

Noch so ein Schlachtfeld: der deutsche Film. In Oberhausen gehe ich zum ersten Mal durch und durch fröhlich aus einem deutschen Wettbewerb. Der Grund wird mir nach dem zweiten Programm langsam klar. Von den 23 Wettbewerbsbeiträgen kommt kaum ein Film von einer der großen deutschen Filmhochschulen. Die meisten stammen aus anderen Kontexten, zumeist Kunsthochschulen. Das ist erfrischend, macht Hoffnung. Man wünscht plötzlich sich einen Abschied, weil man einen Anfang gesehen hat.

* * *

Deutscher Wettbewerb: Routines (R: Eren Aksu, D 2018)

von Lisa-Marie Eigenbrod

Atmen, Springen, Stille

Zwei langsam umeinander rotierende Hände eröffnen den 17-minütigen Dokumentarfilm von Eren Aksu. Wie der Titel schon andeutet, beschäftigt sich der Kurzfilm mit Routinen. Aber was schnell als monoton, als stinknormalen Alltag abgestempelt werden könnte, von dem fehlt hier jede Spur.

„Routines“ konzentriert sich auf die Hochspringerin Jossie. Ob in einem Sportstudio, zu Hause oder im Freien, als Leistungssportlerin steht ihr Alltag, das heißt das Training, im Mittelpunkt. Momentausschnitte fokussieren die sich immer wiederholenden Bewegungen der Athletin. Der Betrachter erhascht manchmal ein Durchatmen und Innehalten oder den Augenblick, indem sie in ihrem Kopf den perfekten Sprung wiederholt durchgeht. Konzentriert und mit festem Blick führt sie ihr Training Übung für Übung aus, stets unter Beobachtung und Kontrolle ihres Trainers.

Trotz der den Film durchlaufenden aktiven Bewegungen und dem intensiven sportlichen Programm strahlt der Film eine harmonische und ruhige Atmosphäre aus., ausgezeichnet durch den hervorgehobenen, leidenschaftlichen Bezug der Athletin zum Sport. Leichtigkeit und Eleganz dominieren den dokumentierten Alltag von Jossie – Worte die normalerweise keinen Platz in einem harten, verschwitzten Training finden. Mit wachsamen Blick dokumentiert die Kamera die einzelnen ruckartigen, aber auch grazilen Bewegungen der Sportlerin. Ästhetische Aufnahmen stellen den starken und muskulösen Körper der Protagonistin dar. Zwanglos wird der Zuschauer mit in das Spektakel des sich nie endenden Trainings hineingezogen. Die ProtagonistInnen scheinen ungestört ihrem Alltag nachzugehen, wo Unterhaltung, Lachen und Freudensprünge – nach einem fehlerfreien Set eines Hochsprungs – die Lockerheit im Umgang mit einer stets auf Aufnahme gedrückten Kamera beweisen. Eine eingehaltene Distanz impliziert gleichzeitig eine Nähe zu den beobachtenden Personen. Was für Jossie stinknormaler Alltag sein mag, wird für den Zuschauer zur abwechslungsreichen Routine.

Atmen. Springen. Stille. Worte die einem im Kopf herumschwirren, nach einer Überflutung an ungewöhlichen Kurzfilmen, mit denen auf den 64. Kurzfilmtagen Oberhausen ein unmittelbares Reizchaos kaum vermeidbar ist. Doch Eren Aksu schafft Halt in diesem Wirrwarr. „Routines“ ist ein Ruhepol der Konzentration auf das Wesentliche. Im Abspann wird Thomas Arslan in den Danksagungen als erstes genannt und die ruhige Beobachtung seiner (frühen) Filme scheint Aksus Film angenehm durch.

* * *

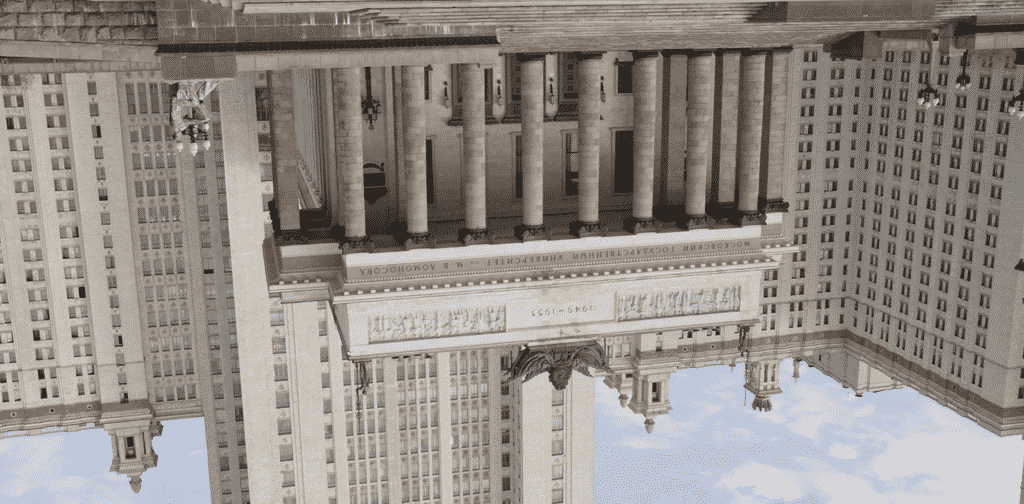

Internationaler Wettbewerb: The Hymns of Muscovy (R: Dimitri Venkov; RUS 2018)

von Ricardo Brunn

Außerirdische Inversion

Das (Kino)Bild hat immer schon die Schwierigkeit, das abgebildete Objekt angemessen zu repräsentieren, weil das Abbild beispielsweise eines Gebäudes seiner beeindruckenden Größe selten gerecht wird. In „The Hymns of Muscovy“ wird der monumentale Charakter der gezeigten Gebäude durch einen einfachen Trick überaus greifbar. Dimitri Venkov zeigt in seinem Kurzfilm nicht mehr und nicht weniger als auf den Kopf gestellte Gebäude.

In erhabener Langsamkeit fährt die Kamera durch Moskau und zeigt in drei Kapiteln Monumentalgebäude des Sozialistischen Klassizismus, der Sowjetmoderne und zeitgenössischer Architektur, nur dass der Himmel an der unteren und die Gebäude an der oberen Bildkante zu sehen sind. Was zunächst als effektvolle Inversion auffällt, um die Ausmaße der Architektur zu veranschaulichen, verkompliziert sich mit jeder neuen Einstellung. Denn ohne Unterlass versuchen Auge und Gehirn eine Einigung zu erzielen, wie das Gesehene zu interpretieren sei. In einer Einstellung schwenkt die Kamera beispielsweise lange nach unten, dem vermeintlich Boden entgegen, aber alles bleibt Himmel und die Erwartung, einem Gebäude entgegenzuschwenken, wird enttäuscht, wenn am Ende des Schwenks erneut Bauwerke nur an der oberen Bildkante erscheinen. Das Gehirn, die Erfahrung, die Erinnerung sagen, wie es sein müsste, das Auge hält dagegen mit einem „aber“. Wahrnehmung und Wissen kollidieren im Bild, bis das Auge aufgibt als Instrument der Erkenntnis zu fungieren und die Stadt als das akzeptiert, was sie in „The Hymns of Muscovy“ nun einmal ist: eine Raumstation, ein intergalaktisches Schiff, ein fliegendes Metropolis, aus der Zeit und aus dem Raum gefallen.

Die Stadt Moskau wird in Dimitri Venkovs Kurzfilm durch Überhöhung nicht nur vollkommen irrealisiert, sie wird zugleich in ihrer Funktion als Raum sozialen Lebens verkleinert, wenn Straßen und Menschen im Film nahezu ausgeblendet werden. Die Stadt wird allem voran zergliedert in Einzelgebäude, abweisende Fassaden, die in den Fensterscheiben nichts als Himmel reflektieren. Leben findet hier nicht statt. Der Nukleus der Stadt Moskau, das wird in diesen Bildern deutlich, ist in der dauerhaften Überformung seit den 1930er Jahren die reine Repräsentation. Während aus den Bauten des Zuckerbäckerstils und der Sowjetmoderne noch die Idee spricht, dass dem Umbau der Städte ein Umbau der Gesellschaft, also die Schaffung eines neuen Menschentypus, folgen soll, unterstreicht der Film zum Ende hin, wenn die Hochhäuser des Stadtteils Moskau City mit ihren kalten Fassaden aus Glas und Stahl wie eine Fata Morgana über den endlosen Himmel geblendet werden, dass der Mensch hier gar keine Rolle mehr spielt. Architektur dient dem Menschen nicht, sie täuscht ihn und Dimitri Venkov weiß mit Täuschungen hervorragend umzugehen. „The Hymns of Muscovy“ ist ein invertiertes Denkmal für eine größenwahnsinnige Stadt, die ihren Kompass verloren hat.