„Killing American Style“ (Amir Shervan, USA 1988)

Videoknüppel Nr. 2: Eine Gruppe von Bodybuilder-Gangstern unter der Führung von Robert D’zar („walking jawline“ nennt ihn die hübsche Inhaltsangabe der IMDb, wegen seiner imposanten, allerdings krankheitsbedingten Kinnform) einen Raub und invadieren anschließend das Heim einer Familie, die ebenfalls dem McFit-Kundenmagazin zu entspringen scheint, wobei der breitschultrige Vater ein „all-american bad ass“ (IMDb) ist, was sich wohl am eindrücklichsten in einer Szene zeigt, in der er seinen Sohn vom Kampfsporttraining abholt, was nach ein paar falschen Worten damit endet, dass er mit einem anderen Vater erbost in den Ring steigt.

Mit seinen stolz vor sich hergetragenen Schauwerten, die – zumindest aus heutiger Sicht – kaum etwas mit ausgewalzten Actionszenen, aber alles mit Körpern, Gesichtern, Frisuren und Klamotten (und nicht zuletzt der das alles vortrefflichst heraustreichenden Video-Synchro) zu tun haben, ist dieser Film wohl schon eine Art Apotheose einer Art des zeigefreudigen Home Entertainments, die so endgültig untergegangenen ist wie die Dekade, der sie entstammt. Es gibt denn auch viele herz- und hirnerweichend tolle Szenen. Einen Puff, der den finanziellen Mitteln der Produktion entsprechend einfach nur aus leeren und weiß gestrichenen Räumen besteht und dessen fehlende Schmierigkeit dann die Prostituierten wettmachen, die sich den potenziellen Freiern mit Sätzen anbieten wie: „Ich bin wie Champagner. Alles an mir prickelt.“ Eine Vergewaltigung, die sich dadurch entwickelt, dass ein Mann erfährt, dass eine Frau gerade ein Bad nimmt. Und weitere exquisite C-Movie-Tristesse. Schon schade, dass sich die zweite Hälfte, in der dann einfach aus allen Rohren geballert und alles irgendwie zur Auflösung gebracht wird, empfindlich zog.

„Mädchen in der Sauna“ (Gunther Wolf, BRD 1967) / „Nackt im Sommerwind“ („The Prince and the Nature Girl“, Doris Wishman, USA 1965)

Nicht nur der Stahl, sondern auch die Tristesse dürfen auf dem Hofbauer-Kongress nicht fehlen. Also hat neben dem STÜF auch ein TRÜF (Trister Überraschungsfilm) seinen festen Platz im Programm. Dabei wurde diesmal gleich ein double feature kredenzt, dessen beide Bestandteile nicht nur den (auch hier irgendwie passenden) Rotstich der Kopien gemein hatten.

Als Vorprogramm gab es den Kulturfilm „Mädchen in der Sauna“, in dem eine junge Reporterin eine Reise nach Finnland unternimmt, um die dortige Saunakultur zu erforschen. Das beginnt mit einer Zigarette an der Schreibmaschine und einem Blick in den Brockhaus. Das endet mit einer irrwitzigen durch ein paar Glasbausteine gefilmten Einstellung und damit, dass die Protagonistin – als berufstätige vielleicht damals auch gleich als „starke Frau“ charakterisiert – etwas vom „schwachen Geschlecht“ faselt und sich gleich mehrmals sehr gehässig über eine Mitsaunierende äußert, die ihrer und der wohl landläufigen Meinung zufolge ein „paar Pfunde zu viel drauf hat“: „Das schwache Geschlecht ist nicht unbedingt das schlanke.“ Zusammen mit der Vorstellung der Frauen, denen das Fußbad eine willkommene Gelegenheit gibt, sich über Mode (was sonst?) auszutauschen, ergibt das einen schaurig tiefen Blick in die Gender-Hölle BRD, in der man wohl nicht gerne eine Frau gewesen wäre (aber eigentlich auch kein Mann, oder?).

Dazwischen gibt es übrigens noch jede Menge Sauna. Und Saunawurst.

Über das Schaffen der (S)exploitation-Regisseurin Doris Wishman, die eine der ganz wenigen war, die die sexistischen Strukturen der US-amerikanischen Filmindustrie (und das betrifft ja auch in den Sechzigern und Siebzigern beileibe nicht nur das Low-Budget-Segment. Und, wenn wir schon mal dabei sind, auch sicherlich nicht nur die USA) aufbrach (sofern man, darüber ließe sich wohl streiten, schon ein Aufbrechen darin sehen mag, dass eine Frau in einer sonst ziemlich absoluten Männerdomäne auch mal Regie führen darf), habe ich (insbesondere hier) einiges gelesen, aber tatsächlich noch nie zuvor einen Film von ihr gesehen.

„The Prince and the Nature Girl“ ist sicherlich kein großer Wurf, aber doch ein grundsympathischer Film. Der Plot besteht darin, dass ein, der Originaltitel verrät es, adliger Mann in ein Beziehungsdreieck mit zwei Zwillingsschwestern (natürlich nur eine Darstellerin mit mal schwarzer, mal blonder Perücke) gerät. Für alle Narration ist dabei fast ausschließlich das Voice-Over zuständig, wobei es immer wieder sehr hübsche Kurzschlüsse zwischen den verschiedenen Ebenen gibt, wenn die Figuren unvermittelt mit der Stimme aus dem Off (oder auch den Zuschauenden) in direkte Kommunikation treten. Ansonsten lebt der Film natürlich von und für seine denkbar zahmen Schauwerte: die nackten Körper der DarstellerInnen, die er immer wieder in mal albernen, mal regelrecht derangierten Gruppentableaus im Bild arrangiert. Viel hängen bleibt schon wenige Tage nach der Sichtung nicht. Eher ist er, was der in diesem Fall wirklich viel schönere deutsche Titel verkündet, wie ein Sommerwind der einem über die nackte Haut streicht und sich dann einfach wieder verflüchtigt.

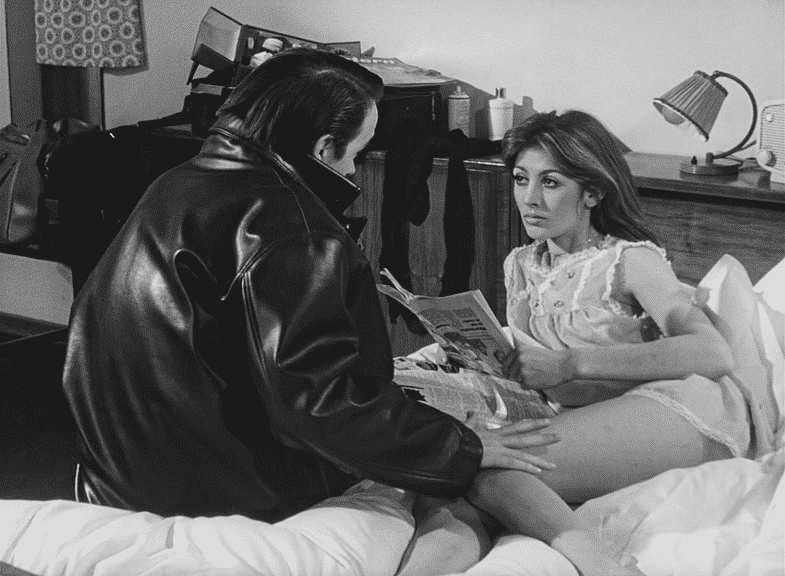

„Carmen, Baby“ (Radley Metzger, BRD, Jugoslawien, USA 1967)

Radley Metzger, Regisseur einiger erotischer Filme (die in seiner späteren Schaffensphase auch Hardcore-Szenen enthielten) kannte ich dem Namen nach schon lange, bevor mich die HK-Cinephilie für die Geschichte des sexuellen Films weiter sensibilisierte. In der Prenzlauer-Berger-Programm-Videothek Negativeland, die leider inzwischen den meisten ihrer Artgenossen auf dem Weg alles Irdischen gefolgt ist, gab es eine besonders hervorgehobene und angepriesene Auswahl seiner Filme auf DVD. Ich wollte damals, glaube ich, immer mal einen ausleihen, traute mich aber nicht wirklich. So zogen die Jahre ins Land, Metzger verließ 2017 diese Welt und einen Film von ihm hatte ich immer noch nicht gesehen.

Der Kongress konnte nun Abhilfe schaffen, indem er Metzgers frühe Verfilmung der berühmten Novelle von Prosper Mérimée um die große und hoffnungslose Obsession eines Mannes für eine gefährliche Frau ins Programm aufnahm. Ein durchaus würdiger Einstieg, weil der Regisseur ein sehr schönes Gespür für die Tragik seines Stoffes wie auch allerlei Schauwerte entwickelt. Von der schön psychedelisch entfesselten Partyszene, in der sich die Titelfigur unter lüsternen Männerblicken den sehr langen Hals einer Weinflasche tanzend einführt, über ein im farbigen Filmbild ganz in Schwarz und Weiß gehaltenes protziges Interieur, das von einem Paar in der passenden Kleidung betreten wird, bis zum finalen Mord, der die einzige Möglichkeit des männlichen Protagonisten ist, sich seiner Besessenheit für Carmen zu entledigen.

Der Film schneidet dabei zwischen Panoramatotalen der nächtlichen Piazza und näheren Einstellungen von dem blutigen Treiben, das in diesen eine sonderbare Intimität erhält. Ist auch diese Szene wohl nur in Cinemascope denkbar, so möchte ich doch als ausgemachter Breitwandbild-Fetischist noch besonders auf eine andere, weitaus weniger spektakuläre hinweisen: Einmal ist der Protagonist mittig im Bild zu sehen, während links und rechts von ihm eine Frau und ein Mann Koffer packen, dann fährt die Kamera auf ihn heran, sodass die anderen beiden nicht mehr im Bildkader zu sehen sind. Die Möglichkeiten dieses Bildformates, das ja, zumindest wenn man einen Film im Kino sieht und dann auch noch, wie ich in aller Regel, in der ersten Reihe sitzt, den Blick der Zuschauenden zum Wandern auffordern kann, sodass sich der Betrachter entscheiden muss, wurden und – vor allem – werden leider viel zu selten genutzt.

„Left-Handed“ (Jack Deveau, USA 1972)

Dass er in einer Welt spielt, die in dieser Form längst untergegangen scheint, darin unterscheidet sich dieser Film nicht grundsätzlich von anderen, die man auf dem Kongress zu Gesicht bekommt. Wo man aber etwa beim Mief der Sechziger-Jahre-BRD, wie er etwa, wenn auch auf recht unterschiedliche Weise gebrochen, noch die oben besprochenen Filme von Vorher oder Hofbauer durchweht nur denken kann: zum Glück!, möchte man in die Welt von „Left-Handed“ unbedingt sofort einziehen. Noch das öffentliche Männerklo, gelegen zwischen typischen Sozialbautürmen der Zeit, mit seinen gelblichen Kacheln, auf denen Männer unzweideutige Angebote für Verabredungen hinterlassen haben, wird hier zu einem geradezu romantischen Ort erotischer Verheißungen.

Robert Wagner schrieb auf dem Hofbauer-Kommando-nahen Blog Eskalierende Träume in euphorischen Worten, die auch im Programmheft zitiert wurden: „Der erste Film des Golden Age, der mit wirklich klar gemacht hat, welche Utopie mal in Sex/Pornografie lag oder zu liegen schien.“ Ich denke, dass das ziemlich genau trifft, was mich an „Left-Handed“ so begeistert hat – und zugleich sehr wehmütig macht, vergleicht man es mit heutiger Gebrauchspornografie. Letztere ist ja nicht nur an sich utilitaristisch, indem sie einer einfachen Transaktionslogik von Abspritzen gegen die Generierung von Datenverkehr folgt, sie vermittelt letztlich auch ein zutiefst utilitaristisches Bild von Sexualität, bei der es hier nicht um die Freude am eigenen Körper und dem des anderen geht, sondern um die bloße monotone Triebabfuhr.

Auch in „Left-Handed“ gibt es knackige Ärsche und Schwänze in verschiedenen Stadien der Erektion, wird gewichst, geblasen, gefingert, gefickt und abgespritzt, was das Zeug hält. Aber der Debütfilm Jack Deveaus zeichnet sich nicht nur durch seinen Stilwillen aus, dadurch also, dass er etwa gleich in seiner title sequence seine Bilder in tiefes Rot taucht, aus dem sich nur schemenhaft Schwänze, Hände und Körper schälen oder später eine Sexszene in Schwarz-Weiß belässt, um sie erst gegen Ende, kurz vor dem Cumshot wieder „einzufärben“, dadurch wie expressiv das alles gefilmt und geschnitten ist, sondern vor allem durch die ungemeine Zärtlichkeit der zwei oder mehr Menschen, die auf der Leinwand Sex haben, aber auch des Kamerablicks auf ihre eng umschlungenen Körper, die sich ganz einander hingeben.

Wo bei Pornhub die sexuellen Orientierungen säuberlich voneinander getrennt werden, kann es hier auch in einem Schwulenporno eine nicht minder schön und ekstatisch gefilmte Hetero-Sexszene geben. Kann sich der Film, der übrigens (hauptsächlich in aus dem Off zu hörenden Telefonaten) sehr schon en passant eine kleine Geschichte „über die unmögliche Liebe zwischen einem schwulen „Linkshänder“ und einem heterosexuellen Mann, die an den unterschiedlichen Liebesvorstellungen zweier Triebwelten scheitert“ (Programmheft) erzählt, auch noch Zeit nehmen, seine Protagonisten dabei zu beobachten, wie sie vor dem Spiegel stehen und sich rasieren, lässig Großstadtstraßen entlang schlendern, gemeinsam am Fluss sitzen oder einfach nur nach dem Sex verliebt, bekifft und verträumt in die Kamera blicken.

Ich könnte noch lange weiter schwärmen über diesen Film, der, vollkommen unabhängig von der eigene sexuellen Ausrichtung, den wohl schönsten Sex zeigte, den ich je auf einer Leinwand gesehen habe, ich will es aber bei einem Hinweis auf seinen Soundtrack belassen. Die niemals abschwellende Musik gluckert und dräut mal experimentell, stampft und swingt dann wieder in sehr schönen Rocknummern. Zwischendurch gibt es Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“, das Stück, das wohl auch für Menschen wie mich, die mit dem Film nicht allzu viel anfangen können, auf ewig mit seinem prominenten Einsatz in Stanley Kubricks „2001 – A Space Odyssey“ (1968) verbunden sein wird. Wie viel schöner als das ganze große Pathos dort ist doch die Art, wie Deveau hier die erhabenen Klänge mit Bildern von Männern kontrastiert, die gemütlich beisammensitzen, um einen Joint zu rauchen, durch die Wohnung gehen, um eine Platte aufzulegen – und sich schließlich gemeinsam auf den Teppich legen.

Szene aus „Hinterhöfe der Liebe“ (Copyright: Urania Film-Produktion)

„Hinterhöfe der Liebe“ (Erwin C. Dietrich, u. a. BRD 1968)

Das Vorprogramm aus einer Zusammenstellung von teils wirklich absolut unfassbaren Scopitones (einer Art Vorläufer der späteren Musikvideos, mit denen man einst eine spezielle Jukebox bestückte) von in seinen Farben und seiner Textur ja noch mal ganz eigenem 16mm-Material brachte die Stimmung im Saal noch mal zum Brodeln, fand dann aber ein sehr jähes Ende, als im Haus – zum Glück grundlos – ein Feueralarm losging.

Von den BesucherInnen, die kurzzeitig derart aus dem Kino vertrieben, nun unten vor dem Haus standen und redeten und rauchten, waren nur sehr wenige bereit, die sowieso um 1:30 programmierte und nun nochmals erheblich nach hinten verschobene Vorstellung einer Regiearbeit des sonst eher als Produzent (unter anderem bei dem einen oder anderen Film von Jesús „Jess“ Franco) in Erscheinung getretenen Erwin C. Dietrich zu bewundern. Allzu viel verpasst haben die, die nicht mehr im derart ausgedünnten Publikum des sonst oft bis auf den letzten Platz besetzten Saals saßen, wohl nicht. Jedenfalls so weit ich das sagen kann, denn ich war in den frühen Morgenstunden auch schon ziemlich fertig und meine Konzentration auf dem Nullpunkt.

Der immerhin hübsch abgründig betitelte, in Hamburg spielende Film über Mädchenhandel erzählt seine Geschichte filmisch reichlich ungelenk, versieht sie aber immerhin mit einigen dem Thema angemessenen Härten. Was sonst in Erinnerung bleibt, ist eine (Studio-)Gasse, in der die Prostituierten stehen und die an ähnliche Schauplätze aus thematisch verwandten mexikanischen Golden-Age-Melodramen erinnert (in „Santa“ gab es sie, aber auch etwa im ungleich besseren „Víctimas del pecado“, der sie mit ihren unzähligen Verheißungen gleich im deutschen Verleihtitel führt: „Verbotene Straße“). Viel mehr allerdings leider nicht.

„Mädchen mit hübschen Beinen“ („Le bellissime gambe di Sabrina“, Camillo Mastrocinque Italien, BRD 1958)

Der Film beginnt mit allerlei Aufforderungen. Zunächst die hinzugucken auf die wunderschönen Beine, die durch ein Fenster zu sehen sind, das zu einer Leinwand auf der Leinwand wird. Dann die an den Nachtwächter, der durch diesen Anblick so abgelenkt war, dass glatt der sich unter seiner Bewachung befindende Juwelier ausgeräumt wurde, in der Zeitung: „Schaut nicht die Beine von den Frauen an!“ (Sicherlich ein Rat, von dessen Einhaltung dieser Film seinerseits, so viel kann man schon nach wenigen Minuten sagen, dringend abrät.) Und schließlich ist da der schön verträumte Song im Vorspann, der der Titelfigur mit auf ihren Weg haucht: „Don’t fool around, Sabrina, be mine, be mine, be mine!“

Temporeich und spritzig geht das dann weiter. Wenn Sabrina (Mamie van Doren) durch allerlei Irrungen und Wirrungen mit jeder Menge ausgestellten und bestaunten hübschen Frauenbeinen (der Himmel, den sie per Sternenbild-Muttermal zu versprechen scheinen, entpuppt sich dann aber doch nur als Finte) hindurch gehen muss, um schließlich doch mit einem Mann zusammenzukommen – und ganz sein zu sein.

Abschließend möchte ich nur noch auf eine sehr schöne kleine Geste hinweisen, in der ein Mann gleich zweimal nach dem Rauch seiner Zigarette greift. Wie ich finde auch ein sehr schönes Bild für das Wesen des Kinos (und der Filmkritik), wo es für die Zuschauenden doch immer darum geht, die Bilder in ihrer Flüchtigkeit irgendwie festzuhalten.

Szene aus „Wie vergewaltige ich einen Mann“

„Wie vergewaltige ich einen Mann?“ („Män kan inte valdtas“, Jörn Donner, Finnland 1979)

Schon die bedrückende pre title sequence, bei der die Protagonistin des Films von einem Polizisten verhört wird, erzählt auf sehr unterkühlte Weise sehr vieles. Um die Verdinglichung des Menschen geht es da, wenn sie ihre lange „Personennummer“ gleich zweimal wiederholen muss. Und diese ist, wenn ihr Gegenüber aus dem Off sie ebenfalls energisch dazu anhält, den Beruf ihres Ex-Mannes zu nennen, auch gleich recht eindeutig eine geschlechtsspezifische Angelegenheit. Schließlich steht der Mann auf und lässt die Frau auf ihrem Stuhl zurück, wobei die rechte Hälfte der Leinwand zu einer Art Tafel wird, auf der die Credits erscheinen, während links weiter das Gesicht der Frau zu sehen ist, die nun von den (männlichen) Autoritäten allein gelassen scheint mit ihrem Problem, ganz auf sich selbst gestellt.

Die Frau heißt Eva (großartig: Anna Godenius) und wird nach einer Party von einem Mann, mit dem sie nachhause geht vergewaltigt. Schon in dieser Szene offenbart Donners Films, wie anders er ist als die Rape-and-Revenge-Szenarien, die man sonst so kennt. Das bezieht sich auch auf die Vergewaltigung selbst, die sehr behutsam dargestellt wird, ohne dass sie doch das Verbrechen an sich in irgendeiner Form verharmlosen würde, aber auch und vor allem auf die Situation, wie es zu diesem kommt. Donner macht, was sich andere RegisseurInnen in solchen Kontext kaum trauen: Er lässt die Frau ein Stück weit mitgehen, mit ihrem späteren Peiniger tanzen und ihn küssen. Was aber eben hier nicht auf Ambivalenzen im Sinne von Rape-Culture-Mythen (Stichwort: „Eigentlich wollte sie es ja doch!“) abzielt, sondern das Recht der Frau auf körperliche Selbstbestimmung in jedem Moment und jeder Situation unterstreicht. Sprich: Nein heißt nein, vollkommen egal, wie frau in die Situation gekommen ist, in der sie schließlich nein sagt.

Wenn Eva schließlich zuhause über der Kloschüssel hängt und würgt, ohne dass es ihr wirklich gelingen würde, etwas herauszubekommen, findet Donner ein sehr eindrückliches und nahegehendes Bild für die Unmöglichkeit, sich des Traumas zu veräußern, es irgendwie loszuwerden. Schließlich sinnt auch sie, wie so viele ihrer Leidensgenossinnen in der Geschichte des Kinos, auf Rache – nur ist „Wie vergewaltige ich einen Mann?“ eben kein Exploitationfilm wie etwa Meir Zarchis übrigens im selben Jahr entstandener „I Spit on Your Grave“ (und seine diversen Nacheiferer). Geht es dort einfach nur darum, die Peiniger selbst zu Gepeinigten zu machen, gerne auch durch eine Kastration, die Entmannung, die innerhalb der patriarchalen Ordnung immer auch symbolisch eine Entmachtung ist, da zielen Eva und der Film zugleich auf mehr und weniger ab. Sie will den Vergewaltiger fühlen lassen, was sie fühlen musste.

Das beginnt damit, dass sie anfängt, den Mann zu verfolgen, er sich einer beständigen latenten Bedrohung ausgesetzt sieht, die Angst fühlen soll, die sie fühlt, wenn sie sich auf der Straße beständig einem erheblichen Unwohlsein ausgesetzt sieht, von Orten oder Personen getriggert wird. Und diese Angst betrifft letztlich nicht nur sie als Vergewaltigungsopfer, sondern ist eben in einer Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt gegen Frauen (auch) ein kulturell verankertes Phänomen ist (ohne das es ja auch die „Frauenparkplätze“ im Parkhaus oder die „Frauenschutzzelte“ auf öffentlichen Großveranstaltungen nicht geben müsste), eher ein geschlechtsspezifisches. Wenn sie den Mann nun auf Schritt und Tritt verfolgt, lehnt ihre Verkleidung mit riesiger Siebziger-Jahre-Sonnenbrille und Perücke sich geschickt an gewisse Genrevorbilder an (ich dachte an Hitchcock, andere, die mit mir im Kino saßen, brachten De Palma ins Spiel), hat etwas femme-fatale-haftes.

Der Film wurde vom Kongress-Publikum recht unterschiedlich aufgenommen, wobei ihm vor allem sein Ende vielfach zur Last gelegt wurde, das auf die Frage des Titels keine Antwort gibt, sondern – wie ich finde bewusst und stimmig – eine Leerstelle setzt. Gerade eine solche Verweigerung einfacher Antworten bewahrt den Film davor, zu einem bloßen feministischen Traktat zu werden, wie das er sich dann stellenweise doch anfühlt, weil er sichtlich darum bemüht ist, so viel zu Geschlechterverhältnissen im allgemeinen und der Rolle der Frau in der zeitgenössischen Gesellschaft im besonderen zu sagen wie irgend möglich. Von der Situation der Frauen in der Arbeitswelt über Evas beste Freundin, die an Brustkrebs leidet und sich sorgen muss, für ihren Mann mit einer Brust nicht mehr begehrenswert zu sein, bis zum Diktum des Polizisten am Ende, dem Eva gesteht, was sie getan hat, und der ihr sehr bestimmt antwortet: „Einen Mann kann man nicht vergewaltigen.“

„Angela, The Fireworks Woman“ (Wes Craven, USA 1975)

Wes Craven ist vor allem als einer der großen Erneuerer des Horrorkinos in die Filmgeschichte eingegangen. Weitaus weniger ist bekannt, dass er seine zunächst eingeschlagenen akademische Karriere zunächst an den Nagel hängte, um in der Pornobranche Geld zu verdienen. Laut seinem englischen Wikipedia-Eintrag soll er in der Golden-Age-Porn-Doku „Inside Deep Throat“ (Fenton Bailey, Randy Barbato, USA 2005) gesagt haben, dass er unter Pseudonym „many hardcore X-rated films“ gemacht habe. Allerdings ist der einzige, zu dem sich zumindest bei einer oberflächlichen Recherche etwas findet lässt, der 1975 entstandene „Angela, The Fireworks Woman“. Zeitlich gelegen zwischen seinem wirklich erstaunlich kruden (und dadurch auch wieder ziemlich interessanten) Debüt „The Last House on the Left“ (1972) und „The Hills Have Eyes“ (1977), einem Opus Magnum nicht nur des Regisseurs, sondern auch des Terrorkinos (nicht nur) der Siebziger, soll, so will es zumindest diese IMDb-Review, das Projekt gänzlich den Geldsorgen seines Machers zu verdanken sein.

Das Schöne allerdings ist, dass man das dem Film nicht nur keine Sekunde lang ansieht, sondern er wirkt, als steckte für seinen (unter dem kuriosen Pseudonym Abe Snake arbeitenden) Regisseur ganz viel Herzblut in ihm, was auch dadurch noch unterstrichen wird, dass er sich als Feuerwerksmeister und mysteriöser Unbekannter, der der von Jennifer Jordan gespielten Titelfigur einmal sagt, dass er „no one special“ sei, geradezu lustvoll in die Welt des Films einschreibt. (Bei der hier gezeigten italienischen Version wurde nicht nur für das katholische Land aus der geschwisterlichen Beziehung des Films eine zwischen Cousin und Cousine gemacht, was schon im dortigen Titel, der übersetzt lautet: „Die Cousine des Priesters“ zum Ausdruck kommt, um ihn zu strecken einige Szenen aus anderen Filmen in ihn eingefügt, unter anderem aus einem AIP-Biker-Film mit explodiernder Tankstelle, sondern sie ist auch im Hinblick auf diesen letzten Aspekt noch mal besonders interessant, gibt sie dem Erzähler (und also einem von der Synchronisation gewissermaßen noch mal weiter fiktionalisierten Wes Craven) zu Beginn einen Voice-Over, in dem er sich als „vielleicht niemand, vielleicht der Teufel oder das Schicksal“ vorstellt.)

Angela also hat sehr dezidiert sexuelle und von diesem auch erwiderte Gefühle für ihren Bruder Peter (Eric Edwards), der Priester ist. Sie landet zunächst bei einem äußerst sadistischen Ehepaar, für das sie als Hausmädchen arbeitet, und das sie sexuellen Demütigungen unterwirft. Peter hingegen versucht sein illegitimes Begehren für seine Schwester im Glauben zu ersticken, indem er sich in seinem Beichtstuhl geradezu an seinem Kruzifix festkrallt, es später auch ganz buchstäblich aus sich raus zu peitschen trachtet.

In einer der vielen großartigen Szenen des Films lässt sich Angela, die der sexuellen Phantasien für ihren Bruder einfach nicht habhaft wird, von einem Doktor untersuchen, der ihr am Ende versichert, dass sie normal sei. Das fünfmal wiederholte Wort „normal“ klingt noch in der nächsten Szene in ihrem Kopf nach, wenn sie über die Straße läuft. Was vielleicht (!) von dem Arzt gut gemeint war, offenbart sich ihr doch nur als das Stigma, das ihre gesellschaftlich geächtete Lust einfach für inexistent erklärt. Wenn Angela gedankenverloren über einen als Straßenmarkierung auf den Boden gemalten Pfeil und dabei in die entgegengesetzte Richtung, in die dieser zeigt, läuft, dem sexuellen Mainstream, dem „Normalen“ entgegen, findet der Film dafür ein sehr passendes Bild.

Die meisten Sexszenen zwischen Angela und Peter finden als erotische Phantasien der Protagonistin statt, und ihnen lastet tatsächlich auch immer etwas auf eine schwülfeuchte Art onirisches an. Der Unterschied zwischen Filmen wie diesem und der heutigen Mainstreampornografie liegt nicht nur (wahrscheinlich nicht einmal hauptsächlich) in ihren unübersehbaren künstlerischen Ambitionen, sondern auch und vielleicht in erster Linie in ihrem Umgang mit Sexualität. Auch in „Angela“ werden verschiedene Praktiken, sexuelle Vorlieben und Phantasien bedient: von dem geschwisterlichen Inzest über allerlei Unterwerfungs- und Beherrschungspraktiken und (die leider in so vielen Filmen des Kongresses obligatorische) Vergewaltigungsszene bis zu der Orgie, auf die der Film (genau wie „Left-Handed“ übrigens) zusteuert.

Wo es aber heute nur noch darum zu gehen scheint, alle nur denkbaren Praxen, Fetische und Vorlieben zu katalogisieren und kategorisieren, sodass letztendlich für jede/n etwas dabei ist, wird ein Film wie dieser letztendlich dann zu einem polymorph-perversen Gesamtkunstwerk. In der schönsten Szene des Films sehen wir Angela auf einem Holzfußboden liegen und masturbieren, was Kamera, Schnitt und Musik zu einem einzigen (cine)sexuellen Crescendo der Lust verdichten (das der Film dann schließlich auch noch Angelas Phantasie in Form einer analen Penetration bebildert, ist irgendwie schade. Viel lieber hätte ich sie weiter alleine mit ihrem Begehren auf dem Boden gesehen). Das Ende des Films schließlich ist auch lesbar als eine sexpositive Utopie, bei der sich schließlich das Begehren ganz frei machen kann von allen gesellschaftlichen Zwängen.

Szene aus: „Das Rasthaus der grausamen Puppen“ (Copyright: MCP)

„Das Rasthaus der grausamen Puppen“ (Rolf Olsen, BRD, Italien 1967)

Dass das vielleicht mein schönstes Kinoerlebnis des Festivals war, hatte einen einfachen Grund. Hatte ich den Film doch erst kürzlich, passenderweise an einem Abend im November, wie es eine Texteinblendung zu Beginn verkündet, wenn auch nicht in Glasgow, sondern in Berlin erstmals von der Grabbeltisch-DVD gesehen, in der übrigens auch zwölf Minuten an Material fehlen. Den Auftakt fand ich damals schon grandios, dann hat der Film allerdings recht schnell aufgehört, mich zu interessieren und ich fand ihn auch (full disclosure) mit 84 Minuten nicht zu kurz. Dass ich diesen ungünstigen ersten Eindruck revidieren könnte, wenn ich den Film nun im Kino und von 35mm zu Gesicht bekäme, hatte ich mir schon erhofft, eine gewisse Restskespsis blieb dann aber doch, die der Film allerdings in kürzester Zeit endgültig wegfegte. Meiner Begeisterung habe ich mit ein paar Zeilen in der Text-Collage zum Festival auf Critic.de Ausdruck verleihen dürfen. (Ist übrigens auch das erste Mal, dass ich für diese Seite schreibe nach einem Kongress, der von lauter ersten Malen geprägt war.)

Zutiefst beglückt kam ich aus dem Saal und war nun mehr als bereit zum Austrüben – wie das gemütliche Beisammensein nach dem Kino bis in die Morgenstunden im HK-Idiom genannt wird.

Epilog: Neue Perspektiven

Bereits zum fünften Mal trieb mich meine Liebe für das Kino nach Nürnberg. Diesmal gab es aber eine kleine Neuerung, weil ich zum ersten Mal nicht im Hotel Continental untergebracht war. Statt des einst wohl recht protzigen, inzwischen aber stark verwelkten Baus mit seinen langen beinahe Overlook’esken Gängen in einer bahnhofs– und kinonahen Altstadtstraße, die an den Wochenenden eine kleine Partymeile ist, war ich nun in einem den Charme eines Siebziger-Jahre-Sozialbaus versprühenden Hotel, dessen Hässlichkeit durch die Sanierung, die strahlend weißen Wände und die in einem knalligen, aber ziemlich undefinierbaren Rot gehaltenen Rahmen der Zimmer- und Fahrstuhltüren tatsächlich noch mal unterstrichen wurde – in einer Gegend in der Südstadt, deren Straßenbild von Dönerläden, Ein-Euro-Shops und Internetcafés bestimmt wird.

Zunächst fand ich den täglich mindestens zweimal zu bestreitenden Weg etwas lang. Beim, ich glaube, zweiten Mal wurde er aber irgendwie immer interessanter. Er führte vom geschäftigen (und mitunter ziemlich bizarren) Treiben am Bahnhof durch eine von großen Hotels gesäumten Straße und einen kleinen Tunnel unter der Bahn, dessen Kacheln wohl einmal weiß gewesen waren, die durch den Zahn der Zeit nun aber in einem ziemlich tristen Gelbton im Neonlicht schimmerten, zu einer Straße, die an den Bahnanlagen entlang verlief. Rechter Hand stand ziemlich einsam ein dreistöckiges, wohl zur vorletzten Jahrhundertwende entstandenes, leerstehendes Gebäude mit zugemauerten Fenstern. Vor mir zeichnete sich ein ewig dampfender Industrieschornstein ab. Richtiges urban wasteland in Nürnberg.

Gerade nach den langen Kinotagen bzw. -nächten in der Dunkelheit der frühen Morgenstunden habe ich es immer ziemlich genossen, diesen Weg entlang zu gehen, den Kopf voll vom zuvor Gesehenen, das ich nun in der Erinnerung etwas einzuordnen und zu sortieren trachtete. Warum ich das erzähle? Nun, einerseits einfach, weil auch das zu meiner Reise gehörte und ich Lust dazu habe. Andererseits mag es aber vielleicht auch dafür stehen, dass die Festivals aus dem Dunstkreis des Hofbauer-Kommandos mir ebenfalls immer wieder neue Perspektiven eröffnen. Auf die Geschichte des Mediums Films, aber auch darauf, was das Kino (nicht zuletzt auch als Aufführungspraxis begriffen) war, ist und sein könnte.