Wir blicken auf das Berliner Marx-Engels-Denkmal, zwei Männer in erstarrten Posen. Und wir hören Vogelgezwitscher.

Wie feiert man heute den 200. Geburtstag eines Revolutionärs und international bedeutenden Philosophen, wie Karl Marx einer war? Man kann es auf unterschiedliche Art tun. Beispielsweise als Touristenspektakel und inszeniertes Kostümfest, historisierend und entpolitisierend, mit Sonntagsreden von Bürgermeistern, herausgeputzten Marktplätzen und „Kostümführungen“ durch Marx’ frisch verputztes Geburtshaus, also mit Karl Marx, dem lustigen Mann mit dem Bart, als drolliger Stadtmarketingfigur. In Trier, der Geburtsstadt des Philosophen, ist Karl Marx heute vielleicht so etwas wie ein wirtschaftlicher „Standortfaktor“: die Porta Nigra, der Dom, der Moselwein, Karl Marx. Man inszeniert dort beispielsweise auch schamlos so etwas unfassbar Fürchterliches wie eine „Karl-Marx-Revue“, eine üble Mischung aus Laien-Musical und Faschingsblödsinn zum Mitklatschen, die wie zum Hohn auch noch den Titel „I am aus Trier“ trägt und die historische Figur Marx als eine Art possierlichen Vader Abraham des Klassenkampfs verhöhnt (Textprobe: „Kein Buch für auf die Schnelle / 1000 Seiten dick“).

Der Kapitalismus, den man heute nicht mehr so nennen soll, sondern lieber „soziale Marktwirtschaft“, hat sichtlich seinen Weg gefunden, mit Marx’ Vermächtnis umzugehen: die Relevanz oder besser gleich die Existenz des von ihm verfassten Werks zu ignorieren und stattdessen Marx als eine Art Stadtmaskottchen zu betrachten.

„What you feel?“, fragt ein ausländischer TV-Reporter mit Mikrofon den beflissenen Trierer CDU-Baudezernenten, der dem Abladen einer großen Kiste beiwohnt, in der sich eine 5,5 Meter hohe Marx-Statue befindet. Ein Geschenk aus der chinesischen Partnerstadt von Trier. „What you feel?“ – „I’m happy, I’m still happy“, antwortet der CDU-Mann, der in seinem Leben vermutlich nicht eine einzige Zeile von Karl Marx zur Kenntnis genommen hat. „Now the sculpture is here, a great moment!“ Gedenken als Bespaßung der ortsansässigen Bevölkerung, als Medienzirkus und Laienspieltheater.

© Gegenfeuer Produktionen

Als der Lkw, der die Kiste mit der Skulptur vom Frankfurter Flughafen bis nach Trier transportiert hat, das Kasernengelände, auf dem er entladen wurde, wieder verlässt, sehen wir, am unteren rechten Bildrand des Films, den auf eine Mauer gesprühten Schriftzug „Macht kaputt, was euch kaputtmacht“.

Man muss ihn als kleinen, halb versteckten Hinweis des Regisseurs nehmen, dass Gedenken sich nicht zwingend in leeren Ritualen erschöpfen muss, sondern auch, vielleicht sogar bestenfalls, eine Bewahrung und Aktualisierung der Gedanken jener Person nach sich ziehen kann, welcher gedacht wird.

Es gibt also noch mindestens eine andere Art als die bisher beschriebene, das Marx-Jubiläum zu begehen: etwa mit einem „Marx-Kongress“ in der Universität, auf dem wir den linken Politikwissenschaftler Lars Rensmann sprechen sehen. Er redet gerade von Adornos Kritik an Marx, von einer regressiven Linken, die „Identitätskult“ betreibe, und von dem, was Adorno an Marx nicht kritisiert, sondern befürwortet: die universelle Emanzipation der Menschen, die Kritik der politischen Ökonomie. Rensmanns Vortrag, in dem er auch die „fundamental entsolidarisierte Gesellschaft“ benennt, die der Neoliberalismus der vergangenen Jahrzehnte hervorgebracht habe, wirkt wie eine Gegenwelt zu jenem aufgeräumten, von jedem Marxschen Gedanken gereinigten Puppenstubentrier, das in dem Revolutionär nichts anderes erkennen will als einen weißbärtigen Onkel aus der Stadtgeschichte, mit dem man gut Reklame machen kann.

Mikko Linnemann, der Regisseur, konfrontiert in seinem Dokumentarfilm „Im Vorhof der Geschichte – Celebrating Marx“ den Zuschauer mit beiden Arten, Marx zu gedenken: der volkstümlich-kommerziellen Art, bei der Kaffeetassen mit Marx-Konterfei feilgeboten werden und bei der uns von kostümierten Touristenführerinnen Marx’ Leben als Klatschgeschichte und Groschenroman präsentiert wird („Den Bakunin, den mochte er gar nicht!“), sowie der Art, bei der Marx’ philosophisches Werk auf seine Relevanz für unsere Gegenwart abgeklopft wird.

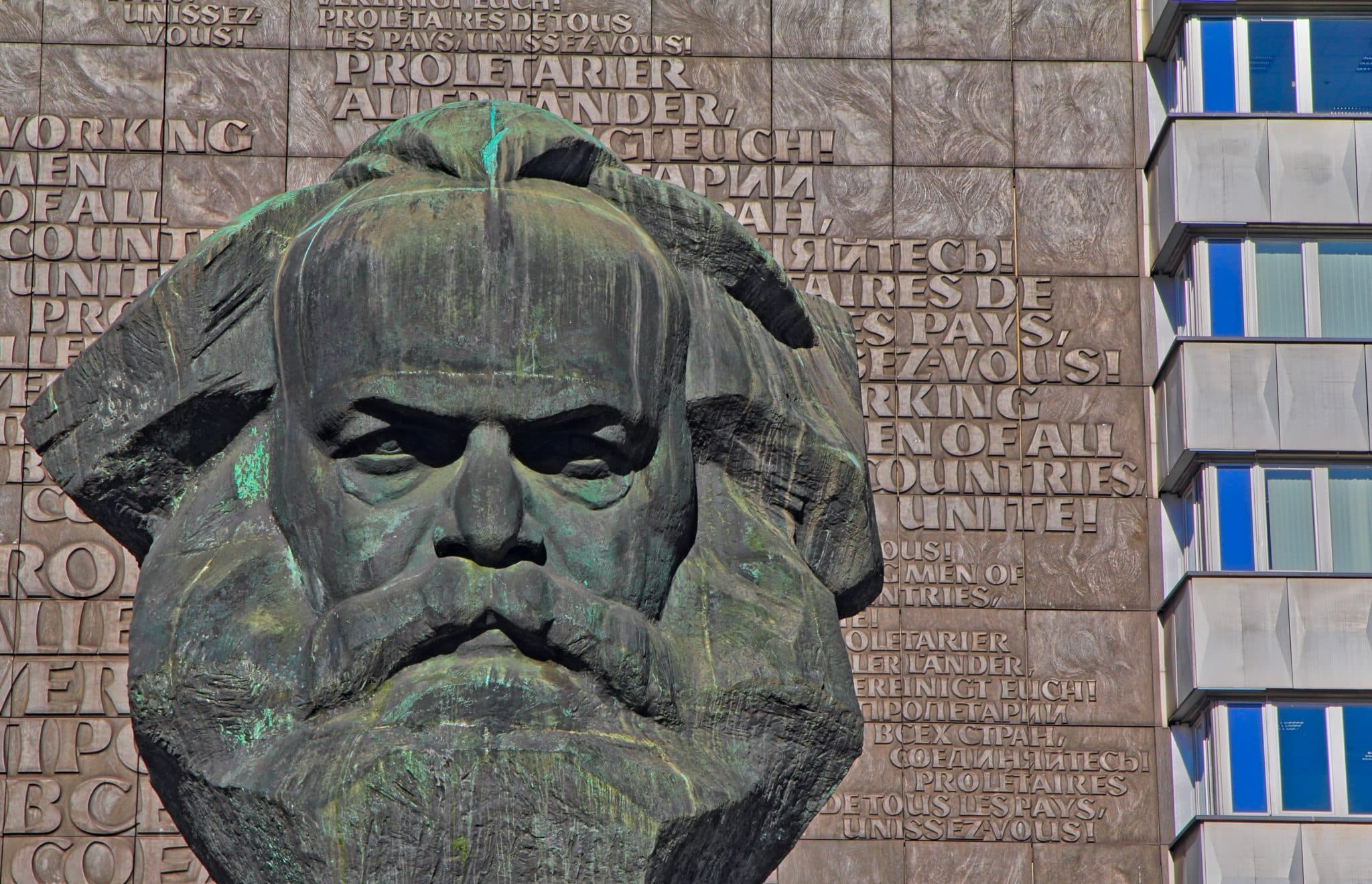

Und manchmal gelingen ihm so in seinem Film Szenenfolgen, in denen die ganze Geschichte des Kommunismus steckt, etwa diese hier: Die Kamera zeigt uns zuerst das Chemnitzer Karl-Marx-Monument in Großaufnahme. Und danach zeigt sie uns die Fassade des „Modehauses Marx“.

Diese Kritik erschien zuerst am 23.05.2019 in: Neues Deutschland