Eva Trobisch wurde 1983 in Berlin geboren. Sie hat ein Regiestudium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München absolviert. 2013 besuchte sie die NYU Tisch School of the Arts im Fach Drama und Cinema Studies, anschließend absolvierte sie einen Master in Screenwriting an der London Film School. Ihr erster Langfilm „Alles ist gut“ (2018) wurde auf dem Locarno-Filmfestival als bester Debütfilm ausgezeichnet, und erhielt im Anschluss weitere Preise, darunter den Woman in Motion Award in Cannes und den Preis der deutschen Filmkritik. Ein Gespräch über ihren neuen Film „Ivo“, ambulante Palliativpflege und Todesangst.

Ihr Spielfilm „Ivo“ begleitet eine Palliativpflegerin in ihrem Alltag, in dem sie auch mit einer Aufforderung zum assistierten Suizid konfrontiert ist. Der Film ist kein Statement pro oder kontra Sterbehilfe. Soll er aber zu einem offeneren Umgang mit dem Tod beitragen?

Ich fände es schwierig, wenn mein Impuls, Filme zu machen, irgendein agitierendes Moment hätte. Ich mache Filme immer aus einem persönlichen Interesse, und wenn das auch andere interessiert, freu ich mich. Mit dem Sterben will man entweder gar nichts zu tun haben oder man ist vertraut damit, je nachdem, wie und wo man im Leben steht. Ein Freund sagte: „Jetzt ist meine Oma gestorben, und es ist gut, dass ich den Film vorher gesehen habe.“

Ich bin in dieses Thema reingestolpert auf der Suche nach einem Plot für den „Polizeiruf“ und nach Verbrechen, die ich ambivalent fand. So kam ich vom „Todesengel“ der Charité auf die ambulante Palliativpflege. Bei der Recherche habe ich ganz viel gesehen, was ich so nicht kannte, und das ist natürlich sofort ein innerer Auftrag für Filmemacher*innen. Dann war schnell klar, dass ich es unanständig fände, diese Welt für einen Krimi-Plot zu instrumentalisieren; vielmehr wollte ich diese sehr besondere Arbeitswelt porträtieren. Johann Campean, der Vater meines langjährigen Freundes und Kameramanns Adrian Campean, ist Palliativarzt in Nordrhein-Westfalen – wir haben den von ihm gegründeten sehr spezifischen Verbund von Einrichtungen der Spezialisierten Ambulanten Palliativen Versorgung (SAPV) begleitet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, keine Sprache und keinen eigenen Umgang mit dieser Welt, saß betreten in der Ecke und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Dem wollte ich mich stellen und mein eigenes Unvermögen angehen. Die Beschäftigung mit dieser Welt hat mir nicht nur die (Berührungs-)Angst vor dem Tod genommen. Ich steckte zu dieser Zeit in einer persönlichen Krise, und diese Leute, deren Arbeitsethos mich tief beeindruckt, haben mich auf interessante Weise mit ihrem Umgang mit dem Tod zurückgeholt ins Leben.

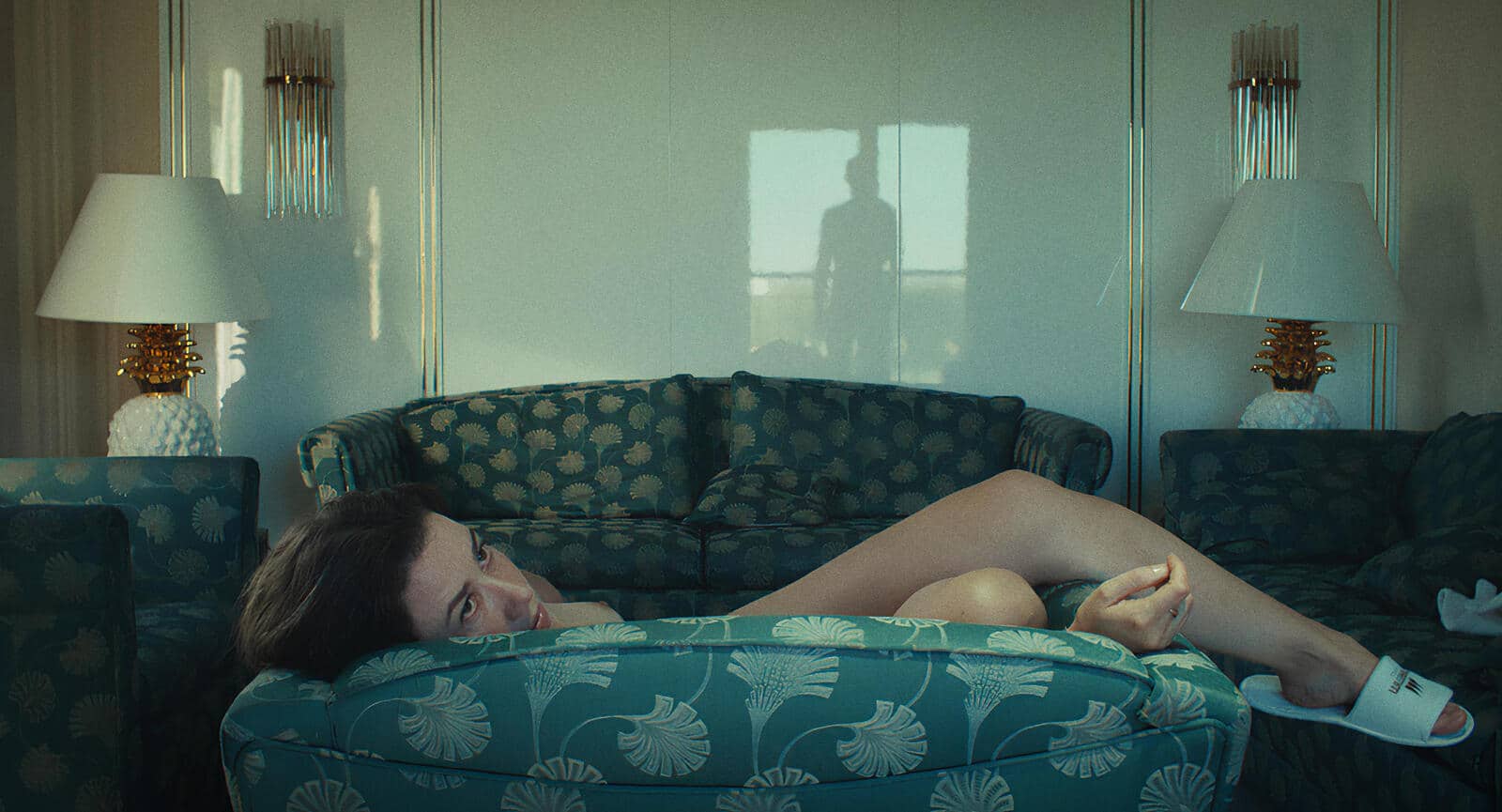

© Piffl Medien GmbH

Manches im Film hat dementsprechend sehr dokumentarischen Charakter, trotzdem erzählen Sie eine fiktionale Geschichte. Warum haben Sie keinen Dokumentarfilm daraus gemacht?

Es kam noch dazu, dass es in meinem Umfeld eine Dreiecksgeschichte gab, die mich gerührt hat: Eine Frau, die mit einem Schwerkranken zusammengelebt hat, hatte parallel eine längere Liebesbeziehung mit einem Freund, und als Dreieck haben sie sich gegenseitig stabilisiert. Aber in dem Moment, in dem der Mann gestorben ist und eigentlich die Bahn hätte frei sein können, ging das nicht mehr, da kam die Treue durch die Hintertür. Mit dieser Idee davon, wie verschiedene Formen von Loyalität und Integrität aussehen können, bin ich rumgelaufen in dieser Welt, in die ich mich hineinrecherchiert hatte. Viele Kolleg*innen sagten, du musst dich entscheiden zwischen dieser griechischen Tragödie um das Dreieck und einem Arbeitsporträt, doch das konnte ich nicht. Es war im Schnitt ein ziemliches Austarieren, aber jetzt bin ich ein bisschen stolz, dass ich mich getraut habe, weil eben doch beides ging.

Das geht so weit, dass man manchmal gar nicht mehr weiß: Wer ist denn jetzt Schauspieler*in und wer ist real? Sie haben mit echten medizinischen Fachkräften gedreht, aber auch die Patient*innen wirken sehr authentisch.

Johann, der als Palliativarzt selbst mitspielt und meine moralische Instanz war, wollte mir auch Patient*innen vermitteln. Wenn es ein dokumentarischer Film gewesen wäre, in dem die Patient*innen im Fokus stünden, wäre das denkbar gewesen. Aber da ich mich schon entschieden hatte, diesen fiktionalen Teil mitzuerzählen, dachte ich, es geht nicht, als Beglaubigung der Arbeitswelt tatsächlich Sterbende zu filmen. Nur die, die vor der Kamera ihren Beruf ausführen, sind original. Alles andere sind Schauspieler.

Was war denn das Interesse der Palliativpflegenden, bei diesem Film mitzumachen?

Zur persönlichen Verbindung kam das Gefühl, dass ihr Berufsstand unterrepräsentiert ist. Einige Mitarbeiter*innen waren erst mal skeptisch, bis sie gemerkt haben, wie gründlich wir, insbesondere die Hauptdarstellerin Minna Wündrich, uns da reingeschraubt haben, das wirkte vertrauensstiftend. Wir haben viel darüber gesprochen, wie spezifisch ihre Figur ist, weil sie mit ihrer Affäre mit einem Angehörigen und ihrem Drogenmissbrauch Dinge tut, die den Berufsstand auch diskreditieren könnten.

Bei der Filmpremiere sind alle Mitarbeiter*innen gekommen, eine hat gesagt: „Es ist gut, dass Leute mitbekommen, was ich jeden Tag mache.“ Sie fühlte sich gesehen; sonst steht der Beruf in einer dunklen Ecke, in die man nicht unbedingt blicken will.

© Piffl Medien GmbH

Die Gesellschaft bürdet diesen Menschen sehr viel auf. Wäre der assistierte Suizid, der in der Filmgeschichte mit einer persönlichen Verquickung zu tun hat, real erlaubt?

Inzwischen ist die Regelung wieder aufgehoben, aber als wir gedreht haben, war das gerade erlaubt, und für die SAPV stellte sich sogar die Frage: Nehmen wir den assistierten Suizid in unser Portfolio auf? Dazu gab es extrem unterschiedliche Haltungen innerhalb ihres Teams.

Kann man aus dem Film auch ein Plädoyer für bessere Arbeitsbedingungen ableiten? Er zeigt die Belastung der dauermobilen Pflegekräfte, und die Hauptfigur wirkt ziemlich allein.

Das ist lustig, so etwas wird meinen Figuren oft nachgesagt, obwohl ich sie gar nicht so anlege. Zuschauer*innen deuten da eine Schwere hinein, die die SAPV überhaupt nicht darin sieht; die Beteiligten finden sich gut porträtiert, aber nicht im Sinne von bemitleidenswert, und nehmen „Ivo“ als recht gut gelaunten Film wahr. Die sind selber rheinländische Frohnaturen; man braucht auch eine gewisse Stabilität und Grundfröhlichkeit für diesen Beruf. Es kommt vor, dass Johann beim Grillen steht und sagt: „Ich stell mal eben noch einen Totenschein aus.“ Natürlich ist es kein sonderlich familienfreundlicher Beruf. Wobei der Verbund, mit dem wir gearbeitet haben, auch ziemlich fortschrittlich ist, da gibt es sicher andere SAPVs in Deutschland, die prekärer arbeiten.

Drogenmissbrauch wie in der fiktionalen Geschichte gibt es tatsächlich häufig bei Leuten, die viel mit sogenannten Stimmungsaufhellern zu tun haben, nicht aber bei unserer SAPV – das war meine erzählerische Freiheit und kam aus anderweitigen Recherchen.

Der Arzt spielt mit und war gleichzeitig Ihr Berater. Der Kameramann hat eingegriffen, wenn der Dreh zu sehr in Richtung Betroffenheitsfilm ging. Schwingt bei dieser Rollenvermischung im Team das Ideal eines nicht hierarchischen Filmemachens mit?

Absolut. Ich habe es wahnsinnig genossen, in diesem kleinen, handverlesenen Team aus Freund*innen zu drehen, in dem ich ganz oft Praktikantin war am eigenen Set. Der Film wurde für das „Kleine Fernsehspiel“ low budget, dafür aber sehr schnell finanziert, und ich empfand das als den stimmigeren Ansatz, sich diesem Thema zu nähern, statt mit einer 50-köpfigen Mannschaft anzurücken und alles durchzutakten. Es war ein kollektivhaftes, demokratisches Arbeiten. Adrian hat Ko-Regie geführt. Die Editorin Laura Lauzemis hat den Film mitgeschrieben, und Johann und die drei Hauptdarsteller*innen haben ihre Figuren maßgeblich mitgestaltet.

Wie eng haben Sie sich ans Drehbuch gehalten, und wie viel war improvisiert?

Wir sind auf Basis eines Treatments gestartet, und nach einer Probe mit den Schauspieler*innen ist ein Drehbuch entstanden. Dem sind wir gefolgt, nur Reihenfolge und Anordnung haben sich im Schnitt maßgeblich verändert. Aber es gab auch Improvisation. Zum Beispiel kamen echte Überführer einer Leiche ans Set, da haben wir uns ohne vorherige Probe reinfallen lassen und haben einfach zugeschaut, wie sie ihre Arbeit machen, ohne zu wissen, wie das abläuft.

So wie es Angehörige zum ersten Mal erleben.

Genau. Minna hat der Pragmatismus dieses Vorgangs wirklich den Stecker gezogen, die musste da gar nicht spielen.

Dieses Interview erschien zuerst am 19.06.2024 in: ND

„Ivo“, Deutschland 2024. Regie und Buch: Eva Trobisch. Mit: Minna Wündrich, Pia Hierzegger, Lukas Turtur, Johann Campean. 105 Min. Kinostart: 20. Juni.