„Papa, was hast du Schreckliches getan?“ – „Ich weiß, aber wenn ich dir sage, dass der Krieg nun mal nichts Schönes ist, wirst du mich als alten Idioten beschimpfen.“ Der hier von der zweiten Generation über seine vermeintliche Mittäterschaft im Nationalsozialismus befragt wird, ist kein deutscher Landser, sondern ein antimilitaristischer französischer Berufssoldat und Panzerfahrer: René Tardi war 56 Monate lang als Kriegsgefangener im Stalag II B in Hinterpommern inhaftiert. Sein Sohn, Jacques Tardi, hat sich später als akribischer, obsessivster und radikalster Comicchronist der Erosion der Moderne erwiesen und in seinem riesigen Werk immer wieder ihren frühen Kollaps, den Ersten Weltkrieg, umkreist, stets auf Bodenhöhe, aus Sicht der kleinen Leute in den Schützengräben.

Tardis jüngste Veröffentlichung (just wurde der dritte und abschließende Band herausgebracht) über die Erlebnisse seines Vaters im Zweiten Weltkrieg schließt zwei Lücken: zum einen im Familienroman, in dem Tardis Vater sich als Repräsentant der demütigenden Niederlage Frankreichs, also als Träger eines nationalen Mythos, eingeschrieben hat (der Schwiegervater, Veteran des Ersten Weltkriegs, erzählt Jacques Tardi im Interview mit der Comicfachzeitschrift „Alfonz“, empfing René stets mit den verächtlichen Worten: „Hier kommt unser großer Kämpfer!“). Zum anderen schließt Jacques Tardi eine Lücke in seinem Œuvre, in dem der Zweite Weltkrieg bislang höchstens als Blaupause in Erscheinung trat (in einigen Passagen der Léo-Malet-Adaption „120, rue de la Gare“, für die Tardi bereits mit seinem Vater zusammengearbeitet hat).

Das Thema französische Kriegsgefangenschaft berührt mindestens zwei unterschiedliche nationale Vergangenheitsbewältigungsdiskurse: In Frankreich begnügt man sich mit Feiern zu Ehren der Widerstandskämpfer, statt auch der Kriegsgefangenen zu gedenken, die das Vichy-Regime den Nazis überlassen hat. In Deutschland hingegen scheint man zu glauben, dass Vernichtungskrieg und Holocaust ohne Täter, Mitläufer oder wenigstens Mitwisser möglich waren. Es ist wohl selbsterklärend, dass solcherlei Paradoxa auch im Comic kaum vorkommen. Umso erstaunlicher, dass 2013 neben Tardis Erzählung mit „Auf den Spuren Rogers“ ein weiterer französischer Comic erschienen ist, der sich desselben Themas annimmt.

Was Tardi mit dem Illustrator und Comicdebütant Florent Silloray und der Geschichte seines Großvaters Roger Brelet am stärksten verbindet, ist das Schweigen. Beide Protagonisten gerieten als Mittzwanziger in mehr als fünf Jahre währende deutsche Kriegsgefangenschaft (Brelet wurde ins Stalag IV B in Mühlheim deportiert); beiden wurde nach ihrem Tod von ihren Nachkommen eine Stimme verliehen; beide hätten andernfalls ihre Erinnerungen dank des Zusammenspiels von familiärer Tabuisierung und nationalspezifischer Geschichtsklitterung unwiderruflich mit ins Grab genommen. Aber schon im Anlass zum Sprechen offenbart sich ein Unterschied zwischen der zweiten und dritten Generation: Tardi drängt seinen Vater zur Niederschrift all der Erlebnisse im Stalag II B, um sie als Material für einen Comic zu verwenden, und bekommt über 40 Jahre nach dessen Rückkehr drei vollgeschriebene Schulhefte inklusive erläuternden Skizzen überreicht. Florent Silloray erfährt 2007 zufällig während eines Familientreffens vom Tagebuch seines Großvaters, 50 Seiten Notizen, zwischen 1939 und 1941 im Arbeitslager verfasst, die Silloray als wichtigste Quelle seiner Spurensuche dienen. Thematische Überschneidungen gibt’s allerhand: erster Einsatz im Kriegsgebiet, Fluchtversuche, Kämpfe, Gefangennahme, Transport, Lageralltag, Mangelernährung, hygienische Missstände, Zwangsarbeit, Schikane und Misshandlungen. Was indes beide, Tardi und Silloray, aus ihrem Material zimmern, könnte methodisch kaum gegensätzlicher sein, und diese Differenz bemisst sich nicht bloß an den verschiedenen Quellen oder am unterschiedlichen Umfang der Werke, es ist auch eine erkenntnistheoretische, die grundsätzlich an die Sprache des Comics geknüpft ist.

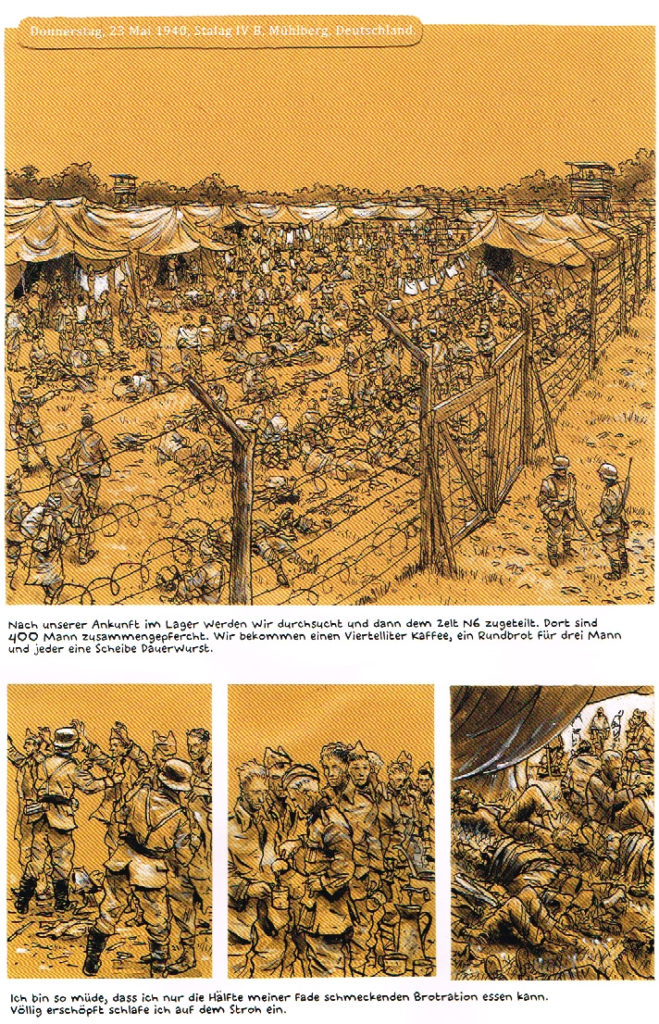

Seite aus „Auf den Spuren Rogers“ (Avant-Verlag)

Silloray erzählt zwei Handlungsstränge, seine eigene Gegenwart und die Vergangenheit seines Großvaters, ästhetisch säuberlich voneinander getrennt: Die Vergangenheit ist braunocker, die Gegenwart kennt mehr Farben. Silloray recherchiert, trifft Historiker und Gedenkstättenleiter. Er folgt den Stationen seines Großvaters, wir sehen die Orte damals (mit Brelet und Originalzitaten aus seinem Tagebuch) und heute (mit Silloray). Der Enkel versucht den „Wörtern des Notizbuchs Bilder“ zuzuordnen. „Am Ende des Tages glaube ich gar, in der Ferne ein Pferdegespann zu sehen, das eine Kreuzung überquert.“

Ob er damit einem ganz persönlichen Einfühlungsversuch oder eher der aufklärerischen Strategie beispielsweise eines Claude Lanzmann folgt, der in „Shoah“ die Orte als „Nicht-Orte der Erinnerung“ reinszeniert, um die Spurentilgung der Nazis zu verhindern, um die von ihrer Historie reingewaschenen und dadurch sinnentleerten Orte wieder ihrer grausamen Bedeutung zuzuführen, ist unklar. Der gewünschte Dokumentarismus jedenfalls endet spätestens dann, wenn brachial ein allwissender Erzähler auftritt, wenn der Blick in die Vergangenheit zwei Räume vereint („Zur gleichen Zeit in Douet …“) oder während Sillorays Aufenthalt in einem menschenleeren Dorf tatsächlich als Beleg für Isolation „irgendwo in der Ferne ein Hund bellt“. So interessant Roger Brelets Bericht, so wenig demonstrieren die Bilder und ihr Arrangement mehr als ihre Illustrationsfunktion für einen Erzähler, der nicht so recht weiß, ob er von sich selbst, von seinem Zugriff auf Geschichte oder von der Geschichte seines Materials sprechen will.

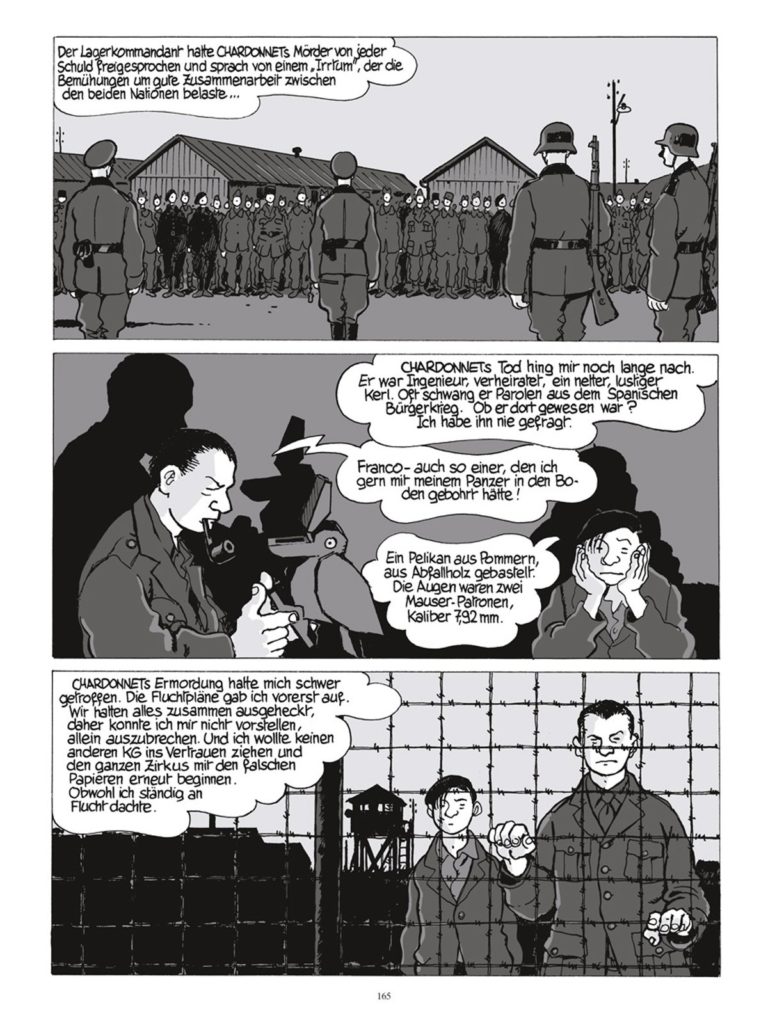

Seite aus „Ich, René Tardi. Kriegsgefangener im Stalag II B.“ (Edition Moderne)

Tardis Bilder sind schwarz, weiß und grau, nur an drei Stellen wird Farbe eingesetzt: beim blutroten Himmel, auf Hakenkreuzfahnen und auf der Vichy-Flagge. Drei untereinander angeordnete Breitwandpanels pro Seite, keine extravagante Seitenarchitektur – dies ist keine Einladung zur Kontemplation. Jacques Tardi will eine „Geschichte der Besiegten“ erzählen, keine Chronik der französischen Kriegsgefangenen. Auch er personifiziert sich selbst als Comicfigur, aber schon deren Physiognomie besitzt einen diskursiven Überbau. Als kleiner Junge schreitet er gemeinsam mit seinem Vater René durch dessen Erinnerungen, stellt ihm, meist aus der Sicht eines aufschneiderischen Kriegsgegners, der Jacques Tardi in seiner Jugend war, impertinente Fragen, deren Antworten er selber weiß. Der Generationenkonflikt vergangener Tage wird direkt vor Ort fortgesetzt. „Ich frage mich noch heute“, sagt der Vater, „wie diese Scheißarmee je funktionieren konnte, mit dieser Kluft zwischen Offizieren und Soldaten. Eine durch und durch aristokratische Armee, deren Führer keinen Kontakt zur Truppe hatten.“ „Aber Papa“, erwidert der Sohn, „diese Armee hat doch nie funktioniert.“ Zwar sind sie ständige Gesprächspartner, interagieren aber nie physisch. Unbeteiligt und wie ein Geist steht der Sohn an der Seite seines Vaters. So bleibt für den Jungen ungefährliche Kulisse, was dem Vater grausamer Kriegsschauplatz ist. Tardi bedient sich dazu außerordentlicher surrealer Effekte und Metaphern: Auf den ersten 50 Seiten unterhält sich der Junge etwa überwiegend mit einem Panzer, in dem der Vater sitzt.

Zugleich ist diese Methode Claude Lanzmanns Spurensuche näher: Tardi versetzt den Vater zurück an die Orte seiner biographischen Katastrophe und lässt ihn von dort aus das Vergangene erneut durchleben, was er ihm früher im Zuge pubertärer Revolten versagt hat. So artikuliert sich das Trauma eines Überlebenden, der schon zu Lebzeiten dem Tode nahe war. Alles, was ein nur resümierendes „Verstehen“, das Schließen der Akte, also das Historisieren fördern könnte, die positivistische Lesart der Objektivität, umschifft Tardi durch diese Figurenkonstellation. Obendrein lässt er sich regelmäßig in die Karten seiner Geschichtskonstruktion gucken: „Ich habe genug von diesen Scheißpanzern!“ ruft René. Jacques erwidert: „Umso besser! Langsam habe ich keine Lust mehr, immer nur Tanks zu zeichnen!“ An keiner Stelle dominieren die Lügen der Geschichtsschreibung oder die Deutungshoheit eines „objektiven“ Erzählers über das Leid der Erfahrung. Es ist mehr wie in Art Spiegelmans berühmtem Comic „Maus“: Tardis Vater kotzt Geschichte aus, chronologisch, voller Bitterkeit und viel zu spät. René Tardi starb 1986. In seiner letzten von Medikamenten verzerrten Erinnerung saß er wieder ängstlich in seinem Panzer und zermalmte die Deutschen.

Die Deportation ins Stalag IIB beschreibt René Tardi so: „Da du den Typen mit dem Dünnpfiff nicht umbringen kannst, verfluchst du den Waggon, die Kameraden, Frankreich, die Politiker, die Boches (die Deutschen; S. J.), die ganze Welt. Du verfluchst die Menschen, die ein Bett besitzen, fern vom Gestank nach Scheiße. Du machst kein Auge zu, weil du immerzu an die Niederlage denken musst, an den Beginn deiner Existenz deines Sklavendaseins, und daran, dass du nun ohne Essen und Trinken mit all diesen Idioten zusammengepfercht bist, die du freiwillig nie hättest kennenlernen wollen.“

Dieser Text erschien zuerst in: KONKRET 11/2013

Jacques Tardi (Autor und Zeichner): „Ich, René Tardi. 3 Bände“.

Aus dem Französischen von Christoph Schuler. Edition Moderne, Zürich 2013-1019. 200/128/160 Seiten, 35/32/32 Euro

Florent Silloray (Autor und Zeichner): „Auf den Spuren Rogers“.

Aus dem Französischen von Volker Zimmermann. Avant Verlag, Berlin 2013. 112 Seiten, 24,95 Euro