In den letzten fünf Minuten könnte die Geschichte beinahe ins Melodrama kippen, wenn das in einem Film von Chantal Akerman überhaupt denkbar wäre. Die Kamera blickt in ein dunkles Zimmer – Schreibmaschine, herumliegende Utensilien und eine schief hängende Gardine sehen nicht gerade nach einem geordneten Alltag aus. Langsam schält sich eine junge Frau aus dem Bett und lauscht. Aus dem Nebenzimmer dringen Geräusche, Schritte. Harte, metallene Töne knallen, als wollten sie sagen: Jetzt ist Schluss! Ein schwerer Gegenstand, eine Kiste oder ein Gepäckstück wird über den Boden geschleift. Wie in Zeitlupe steht die junge Frau auf, wandert auf Zehenspitzen, als balanciere sie auf einem Schwebebalken, zur Tür. Sie sieht dabei aus wie ein etwas wackliger Clown. Sie lauscht. Nebenan wieder Schritte, das Schleifgeräusch, dann ein unterdrücktes Keuchen. Die Frau steht jetzt dicht an der Tür, die Arme und das Gesicht gegen das Holz gepresst. Sie schluchzt fast unhörbar, ein kaum merkliches Zucken geht durch ihre Schulter. Noch einmal Schritte, im Flur fällt eine Tür ins Schloss. Es ist nun still. Die Frau öffnet ihre Zimmertür, schlurft in den Korridor, lehnt sich wie kraftlos gegen die Wand, schlurft weiter, bis sie das Ende des Flurs erreicht hat und zu einer ganz kleinen Schattenfigur geworden ist.

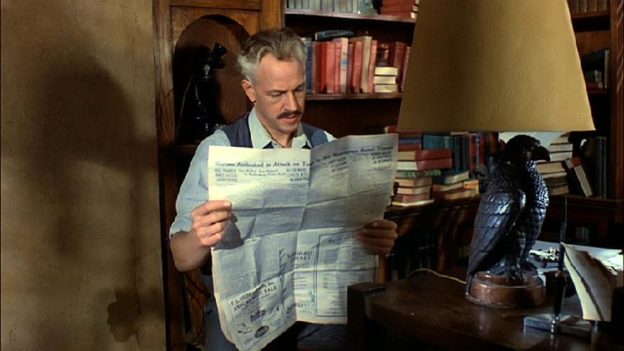

Die Belgierin Chantal Akerman hat (bis zu ihrem Suizid im Oktober 2015 in Paris) fünfundvierzig Filme gedreht. „L’homme à la valise“ (1983) gehört mit 61 Minuten zu den längeren. Wie so oft ist sie ihre eigene Darstellerin, bilden Arbeitszimmer, Küche, Bad, ein langer Flur den Set. Die Story ist so spröde wie die Hauptfigur, wie das Inventar der kleinen Wohnung, wie der kühl registrierende Blick der Kamera (Maurice Perrimond, Marie-Cécile Thevenin) und wie die knappen Kommentare der Musik (Jerome Levy). Die junge Frau, von einer Reise zurückgekehrt, will arbeiten, sie schreibt an einem Drehbuch – nun findet sie ihre Wohnung von einem jungen Mann (Jeffrey Kime) besetzt, der für unbestimmte Zeit zu bleiben gedenkt, der offenbar selbst schreibt und nun, zwei Köpfe größer als die schmächtige Chantal, als Fremdkörper in ihr Leben ragt. Worte werden kaum gewechselt, zu einer Beziehung, welcher auch immer, kommt es nicht. Im Gegenteil: Chantal verschanzt sich in ihrem Schlafzimmer, möbliert es um zum Wohn- und Arbeitsraum und entwirft für ihre täglichen Verrichtungen einen minutiösen Zeitplan, um Begegnungen mit dem ungebetenen Gast in Bad, Küche oder Flur zu vermeiden. Über die sinistre Szenerie ergreifen nun Geräusche die Macht, über die kargen Bilder triumphiert die Dramaturgie des Tons (Jean-Claude Brisson).

Chantal lauscht. Sie lauscht auf das Kommen und Gehen des jungen Mannes, auf das Summen seines Elektrorasierers, sein Plätschern und Pfeifen im Bad. Sie lauscht, wenn er seinen Typewriter scheppern lässt oder in der Küche krachend den Toaster betätigt. Sie nimmt den Kampf auf: Sie putzt sich die Zähne, als wolle sie die Bürste zerfetzen, und sie hackt wie besessen auf ihre eigene Schreibmaschine ein. Sie protokolliert die Uhrzeiten, sie protokolliert Stunde um Stunde den feindlichen Lärm. Sie schleicht durch ihr eigenes Zimmer, um nicht den leisesten Pieps von nebenan zu überhören. Mit höchster Konzentration führt sie eine aberwitzige Abwehrschlacht. Was „zwischenmenschlich“ blockiert ist, zerplatzt im Soundtrack – und wie das geschieht, ist das gleichzeitig von schizophrener Komik und lächerlicher Traurigkeit.

In den letzten zwei Minuten sitzt Chantal Akerman an ihrem Schreibgerät, mit dem Rücken zur Kamera, sie schreibt und schreibt – und ihr Schreiben klingt nun wie das Rattern eines auf Dauerfeuer gestellten Maschinengewehrs.

Dieser Text ist zuerst erschienen in: ray Filmmagazin

Hier geht’s zu allen „Magischen Momenten“.