Hollywoods unrühmlichste Phase war die McCarthy-Ära, in der die Traumfabrik endgültig ihre Unschuld verlor.

1947 begann das „House of Un-American Activities Committee“ – eigentlich gegründet, um kommunistische und faschistische Aktivitäten zu überwachen – mit den als „Anhörungen“ bezeichneten Schauprozessen, die alle Angeklagten, die sich weigerten, vor dem Tribunal zu Kreuze zu kriechen, ihre Arbeit und ihre Reputation kosteten. Sie blieben auf der sogenannten Schwarzen Liste und wurden zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt.

In den USA erlangte der Antikommunismus durch die medienwirksamen Ausschüsse insofern eine neue Dimension, als es nun darum ging, den „inneren Feind“ nicht bloß zu identifizieren, sondern auch die Bilder- und Erzählmaschinerie Hollywoods, die man für von „Kommunisten“ infiltriert hielt, auf Linie zu bringen. Das Prinzip war simpel: Jeder, der sich links engagierte oder sich zuvor im Kampf gegen Nazi-Deutschland auch nur antifaschistisch geäußert hatte, galt als verdächtig. Weil damals noch keine „sozialen Medien“ existierten, sorgte ein Netz an rechten Publikationen wie „Red Channels“ – die Arbeitgeber in der Unterhaltungsindustrie erhielten Freiexemplare – dafür, dass der Pranger so öffentlich wie möglich war. Die Schauspielerin und Sängerin Lena Horne etwa wurde inkriminiert, weil sie sich für die Rechte der Schwarzen einsetzte.

Hinter dem denunziatorischen Kalkül stand die Absicht, die kulturellen Freiheiten, für die der New Deal gesorgt hatte, wieder abzuschaffen.

Hannes Brühwiler, der Herausgeber des soeben veröffentlichten Sammelbandes „The Sound of Fury. Hollywoods Schwarze Liste“ fasst es mit den Worten des US-amerikanischen Filmemachers und Autors Thom Andersen zusammen: „Kommunismus ist roter Faschismus. Falls diese Gleichung aufging, konnte alle gegen die Nazis und deren Verbündete gerichtete ideologische Energie gegen die Linke gewendet werden. Das Prestige, das die Kommunisten durch ihren entschlossenen Kampf gegen den Faschismus erlangt hatten, konnte zerstört; mit den Resten präfaschistischer Formationen konnte eine neue Rechte aufgebaut werden.“

Allein mit den Berufsverboten war es jedoch nicht getan. Die Repressionen wurden ebenso fortgesetzt, wenn sich die Verfemten außerhalb des Studiosystems ans unabhängige Filmemachen wagten. Ein berühmtes Beispiel ist die Produktion „Sales of the Earth“ (1954), ein Film, der „von Hollywood-Leuten, die auf der Schwarzen Liste standen, gegen diese Liste produziert“ (Stefan Ripplinger) wurde und mit feministischem Fokus vom Existenzkampf mexikanisch-amerikanischer Minenarbeiter*innen erzählt. An den ersten Take in Bayard war noch gar nicht zu denken, da raunte schon die Zeitschrift „Hollywood Reporter“, dass in Neu-Mexiko ein Film unter „direkten Anweisungen aus dem Kreml“ entstehen solle. Später wurde die Hauptdarstellerin Rosaura Revueltas unter fadenscheinigen Begründungen nach Mexiko abgeschoben, und die Crew wurde beim Dreh regelmäßig von „Bürgerwehren“ bedroht. Die Filmlabors und Tonstudios Hollywoods verweigerten den Auftrag, und der schwerreiche Produzent und Kommunistenfresser Howard Hughes sorgte schließlich dafür, dass der Film in keinem Kino zu sehen war.

Als die Blacklist Anfang der 1960er Jahre an Bedeutung verlor – offiziell abgeschafft wurde sie nie -, waren Tausende in den Ruin, in die Depression, ins Exil oder in den Suizid getrieben worden. Der Regisseur und Drehbuchautor Abraham Polonsky, vom Kongressabgeordneten Harold Velde als „sehr gefährlicher Bürger“ bezeichnet, bietet die launige Binnenperspektive des einstigen Blacklist-Verfolgten. Überhaupt sind alle elf Essays auf Spurensuche: wie viel Waghalsiges unter diesen Produktionsbedingungen trotzdem entstehen konnte, wie sich Mittel der Artikulation fanden und wo sie auf Grenzen stießen. Ein zweiter Apparat mit Filmkritiken stellt 15 Werke vor, in einem dritten wird anhand von Kurzbiografien an 56 Leidtragende aus der Filmbranche erinnert.

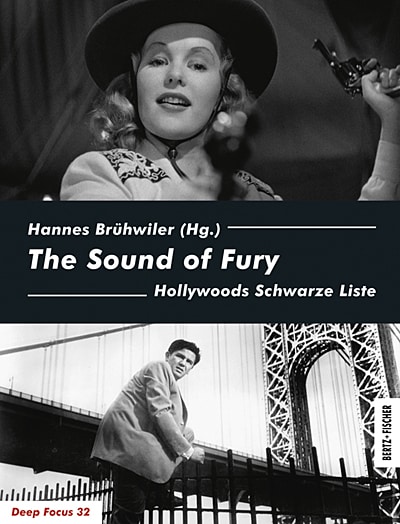

Das Buch – hervorragend ediert und klug illustriert – ist eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Jahres auf dem Filmbuchsektor. Nicht nur, weil es daran erinnert, wie rasant sich unter der Sphäre des Rechtsrucks die heute so oft beschworene Demokratie in ein totalitäres Überwachungssystem wandeln kann und trotzdem Demokratie bleibt. Es verweist auch auf eine publizistische Leerstelle: Die Literatur zum Blacklist-Kino ist international sehr üppig geraten, deutschsprachige Monografien kann man jedoch an einer Hand abzählen, gegenwärtig ist keine einzige erhältlich. Und das nächste editorische Übel: Erwarten Sie vom Gros der vorgestellten Filme keine deutsche DVD.

Diese Kritik erschien zuerst am 03.04.2020 in: Neues Deutschland

Hannes Brühwiler (Hg.): „The Sound of Fury. Hollywoods Schwarze Liste“.

Bertz + Fischer, Berlin 2020. 280 Seiten. 25 Euro