In unserem Cannes-Kanal schreibt in diesem Jahr Philipp Schwarz über einige Filme des Wettbewerbs und seine Eindrücke von der Côte d’Azur.

* * *

Everybody Knows (R: Asghar Farhadi; FR/IT/ES 2018)

von Philipp Schwarz

Bevor das umfangreiche Personal von Asghar Farhadis „Everybody Knows“ geordnet, zueinander in Beziehung gesetzt und miteinander in Konflikt gebracht werden kann, muss es erst einmal versammelt werden. Eine ganze Weile lang strömen allerlei Menschen aus allerlei Richtungen in das kleine Dorf auf dem spanischen Land, in dem die Hochzeit der Tochter einer längst nicht mehr vermögenden, aber immer noch stolzen Gutsfamilie gefeiert wird. Es kommt zu freudigen Ankünften und zu unverhofften Momenten des Wiedersehens, etwa zwischen Laura (Penélope Cruz), einer nach Argentinien ausgewanderten Schwester der Braut, und dem in der Heimat zurückgebliebenen Paco (Javier Bardem). Doch obwohl all die Begrüßungen, die kurzen Gespräche und die letzten Hochzeitsvorbereitungen von einem Ton der Ausgelassenheit und einer offen zur Schau gestellten Vertrautheit beherrscht sind, grundiert Farhadi diese Zusammenkunft mit einer nervösen Energie: Der freudige Taumel wird schnell unübersichtlich, die menschlichen Interaktionen erscheinen sprunghaft, das Netz der Beziehungen unüberblickbar – die ganze Festlichkeit scheint kurz davor zu sein, aus den Fugen zu geraten, zu zerbersten unter dem Druck alter, unverwundeter und nur notdürftig verdeckter Feindschaften und Verletzungen.

Diese Anfangsmomente – in denen sich eine tiefe Krise ankündigt, bereits unausweichlich erscheint, ohne dass sie noch in ihrer genauen Gestalt und in ihrem genauen Brennpunkt vorherzubestimmen wäre – sie sind die stärksten und wirkungsvollsten von „Everybody Knows“. Farhadi inszeniert hier weniger ein Drama mit handelnden Figuren und gegenläufigen Motivationslagen, sondern evoziert vielmehr einen fast weltumspannenden Zustand: man spürt die allgemeine Machtlosigkeit gegenüber einer Vergangenheit, die unter Umgehung all unserer bewussten Fähigkeiten – unseres Verstandes, unserer Sprache, selbst noch unserer Erinnerung – in der Lage ist, unser Leben vollends zu bestimmen.

Leider bricht dieser dunkle Einfluss der Vergangenheit im Laufe von „Everybody Knows“ dann doch durch die Oberfläche der Dinge und tritt offen zutage, wird unleugbar und infolgedessen dann auch von allen Figuren in großem Detail benannt und ausgedeutet: während der Hochzeitsfeierlichkeiten kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall, ein Verbrechen scheint sich ereignet zu haben. Und in der darauf folgenden Zeit der Verunsicherung, von der die gesamte weitverzweigte Familie erfasst wird, hagelt es gegenseitige Bezichtigungen sowie Anfeindungen und die letzten Reste an Vertrautheit werden von Zwietracht und Zweifel zerfressen. Aber gerade je mehr sich die Enthüllungen häufen und je offener alte Konflikte zur Sprache kommen, desto stockender und zielloser wird Farhadis Film. Die emotionalen Verwicklungen überlagern sich irgendwann derart, dass sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben. Einzelne emotionale Wendungen werden nicht mehr wirklich erkundet oder in ihrer Bedeutsamkeit ausgearbeitet, sondern von immer neuen Wendungen abgelöst, bis irgendwann nur mehr das starre Skelett einer Seifenoper zurückbleibt, von dem jeder emotionale Überschwang abgenagt wurde.

Zu dieser strukturellen Starrheit gesellt sich in „Everybody Knows“ ein eigentümliches Desinteresse an den visuellen Dimensionen des Erzählten. So tritt etwa das Ackerland, dessen Besitz und Bearbeitung ein zentrales Konfliktfeld bildet, kaum in Erscheinung und die Darstellung des Weinbaus, von dem das kleine Dorf scheinbar einst lebte, beschränkt sich im Wesentlichen auf ein paar wuchtig ins Bild gehievte, mit Trauben gefüllte Plastikkisten. Ähnlich im Hintergrund bleiben die unter Einsatz einer Kameradrohne angefertigten Videoaufnahmen der Hochzeitsfeier; ein Bildmaterial, dessen umfassende und unterschiedslose Informationsfülle in einzelnen Moment wie das visuelle Pendant erscheint zu dem im Titel erwähnten und in vielen Gesprächen wie eine emotionale Keule geschwungenen allgemeinen Wissen. Doch statt sich der sinnlichen Wirkung dieser Bilder auszuliefern, beschränkt sich Farhadi weitgehend auf eine beinahe theaterhafte Abfolge von Dialogszenen, in denen Erlebnisse, Gewissenskonflikte und unverarbeitete Traumata eher zu Protokoll gegeben als wirklich ausgehandelt werden. Irgendwann beobachtet man die Figuren von „Everybody Knows“ nicht mehr, sondern hört ihnen vor allem zu. Und je mehr diese Figuren von sich und ihrer Vergangenheit preisgeben, umso eigenschaftsloser werden sie. Mit fast schon pedantischem Eifer widmet sich Farhadis Film der Ausarbeitung eines weitverzweigten Netzes individueller Beziehungen, doch dabei gehen ihm gerade jene Individuen verloren, die dieses Netz ausfüllen sollen.

* * *

Sorry Angel (R: Christophe Honoré; FR 2018)

von Philipp Schwarz

Im Kern erzählt Christoph Honorés „Sorry Angel“ die Liebesgeschichte zwischen dem an AIDS erkrankten, aber noch asymptomatischen Autor Jacques und dem jungen Studenten Arthur: Die Abfolge des ersten Treffens, der langsamen Annäherung und der immer nur in Ansätzen umsetzbaren Beziehung bilden das strukturelle Gerüst des Films. Doch in Wahrheit ist der Blick und das Interesse von Honorés Film viel breiter gefasst, sein eigentlicher Gegenstand ist das von großer Innigkeit geprägte Geflecht sozialer Beziehungen, in das sowohl Jacques als auch Arthur eingebettet sind. Jacques’ älterer Nachbar, sein ehemaliger, von AIDS bereits schwer gezeichneter Liebhaber, oder die Menschen in Arthurs Freundeskreis: ihnen allen wird in „Sorry Angel“ großzügig Raum gegeben. Vertieft in lange Gespräche und in manchmal ebenso lange, von Zigarettenqualm ausgefüllte Pausen, verbringen die Figuren miteinander und verbringen vor allem auch wir mit den Figuren einen Reichtum an Zeit, bis schließlich der ganze Film durchdrungen ist von der Atmosphäre einer ungezwungenen gemeinsamen Anwesenheit.

Der Film beharrt nicht stur und mit Nachdruck auf den großen dramatischen Momenten, die sich durch die inneren Verläufe von entstehender Liebe und fortschreitender Krankheit zwangsläufig ergeben, sondern er bettet diese Momente ein in all die kleinen Details und trivialen Unstimmigkeiten von denen der menschliche Alltag und die menschliche Kommunikation auch im Ausnahmezustand noch geprägt sind. So entwickelt Sorry Angel seinen Sog und seine beträchtliche Dynamik gerade aus einer gewissen Formlosigkeit – einer Formlosigkeit, die einem stets genug Raum für eigene Beobachtungen lässt und dadurch wie ein Befreiung wirkt.

* * *

Le livre d’image (R: Jean-Luc Godard; CH/FR 2018)

von Philipp Schwarz

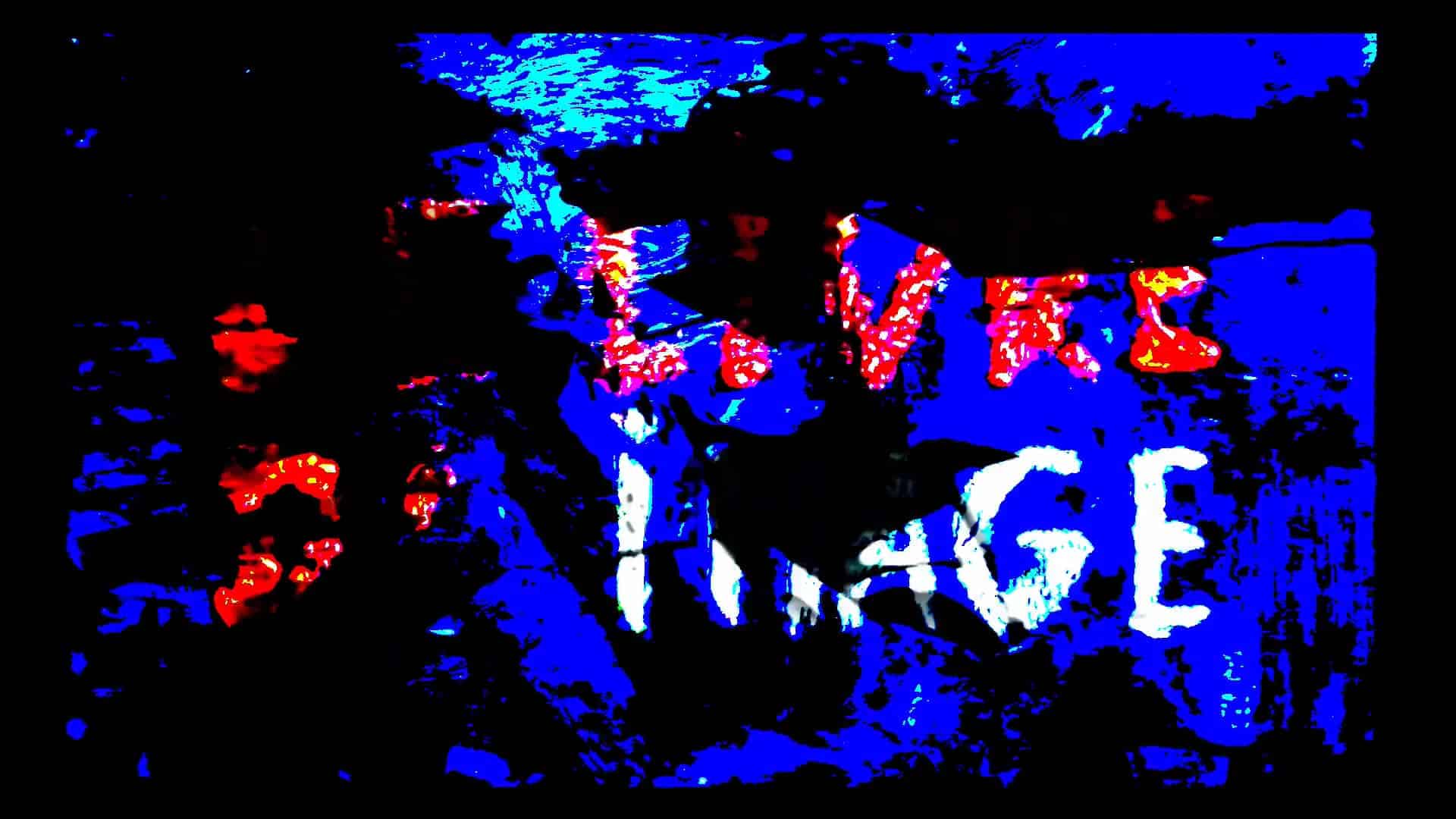

„Le livre d’image“, der neue Film von Jean-Luc Godard, entfaltet sich als eine stürmische Collage aus bruchstückhaften Filmbildern, aus diffusen Farben und Formen, aus bildlichen Erinnerungen und sprachlichen Einschüben: Ausschnitte aus alten Kinofilmen gehen über in dokumentarische Bilder aus dem Vietnamkrieg, die wiederum auf die schwarzen Flaggen des IS treffen, Züge rollen durchs Bild und immer wieder wird die Leinwand von großlettrigen Texteinblendungen ausgefüllt. Und über allem schwebt die brüchige Stimme Godards, die mit ihren Überlegungen und Kommentaren den Bilderwirbel begleitet, die aber immer wieder ins Undeutliche und Unhörbare abgleitet.

Es ist somit ein bewusst überforderndes Seherlebnis, das „Le livre d’image“ bereithält: Die Gegenüberstellung der vielgestaltigen Eindrücke lässt einen Überfluss an Bedeutsamkeit entstehen, alles scheint zu allem anderen auf vielfältige Weise in Korrespondenz und Verbindung zu stehen, so dass man zunächst gar nicht weiß, wo man gedanklich ansetzen, wo man sich einhaken soll. Doch nach und nach werden Assoziationsketten und inhaltliche Schwerpunkte erkennbar und der Film verdichtet sich zu einer Reflexion über die Instabilität, die jeder bildlichen Darstellung innewohnt, über die unbeherrschbare Wirkungsmacht der Bilder und über den Blick, den die westliche Welt anhand dieser Bilder auf fremde Kulturen und insbesondere auf die arabische Welt wirft.

Doch Godards Film ist über diese konkreten thematischen Anliegen hinaus stets auch (und vielleicht vor allem) das Schauspiel eines lebendigen und ruhelosen Denkens. Eines Denkens, das sich in Bildern vollzieht, für das Bilder nicht nur die Brücke zu einer äußeren Wirklichkeit, sondern selbst ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Wirklichkeit sind. Es ist ein Denken, das den Bilder misstraut, das ihnen misstrauen muss, da es – wie es Godards Stimme an einer Stelle formuliert – um die Gewalt weiß, die darin liegt, ein Stück der Welt zum Bild zu formen. Und doch kommt dieses Denken nicht von den Bildern los, vergräbt sich vielmehr in ihnen, löst sie in ihre Bestandteile, in wirre Pixel und analoge Bilderfetzen auf, als wäre darin immer noch ein letzter Rest an Wahrheit und an stabiler Bedeutsamkeit zu finden. Godard scheint in „Le livre d’image“ beständig an den Bildern zu zweifeln – und setzt in sie doch seine ganzen Hoffnungen.

* * *

Cold War (R: Pawel Pawlikowski; PL 2018)

von Philipp Schwarz

Mit seinem neuen Film „Cold War“ unterzieht Pawel Pawlikowski auch seinen letzten Film „Ida“ (PL 2013) einer sachten, aber nicht unbedeutenden Wandlung. Denn indem er viele der gestalterischen Muster erneut anwendet, durch die „Ida“ seine besondere Wirkung entfaltet hatte, löst er diese Muster von dem spezifischen Inhalt des Vorgängerfilms ab und erklärt sie zu Dimensionen eines Stils, der offen und formbar genug ist, um eine Vielzahl an Geschichten und Thematiken aufzunehmen. Wie „Ida“ ist „Cold War“ somit in klarem und kontrastreichem Schwarz-Weiß gehalten, werden seine Bilder in ein enges, fast quadratisches Bildformat eingefasst und wird seine Geschichte in einem knappen, nüchternen Rhythmus erzählt, in dem einzelne Szenen oft abrupt abgebrochen und dadurch stark auf einzelne, kurze Momente fokussiert werden, auf Blicke, Gesten und halbe Sätze.

Im Vergleich zu „Ida“ ist der zeitliche Rahmen der Erzählung in „Cold War“ jedoch ein ungleich größerer: Mehrere Jahrzehnte umfasst die Liebesgeschichte des Komponisten Wiktor und der Sängerin Zula, vom ersten Treffen in einem folkloristischen Chor im Polen der Nachkriegszeit über lange Jahre der Trennung bis hin zum gemeinsamen Exil im Paris der früher 60’er. Es ist eine Liebe, die nie einen stabilen Rahmen findet, die beständig aufgerieben wird zwischen den politischen Systemen von Ost und West, zwischen den Zwängen einer vertrauten aber erstickenden Heimat und den Verheißungen einer unbekannten, abweisenden Fremde. Auf diese lange Geschichte wirft Pawlikowski in seiner lapidaren Erzählweise nur kurze, grelle Schlaglichter, verdichtet die verschiedenen Lebensstationen des Paares zu einzelnen paradigmatischen Bildern (das Pariser Bohème-Leben etwa tritt als perfekt arrangierte, romantisch-ärmliche Dachbodenwohnung in Erscheinung) und umreißt die Wendungen der Beziehung anhand einzelner Momente des plötzlichen emotionalen Ausbruchs (wenn etwa Zula völlig enthemmt zu „Rock Around the Clock“ durch eine Bar tanzt).

Dieser geraffte Rhythmus hat die Wirkung, dass das scheinbar persönliche Schicksal der Liebenden nicht mehr als etwas Individuelles erscheint, sondern als eine generelle Struktur, als ein Muster, das eine Vielzahl anderer Lebensläufe genauso bestimmt (oder zumindest bestimmen könnte). Doch gerade dadurch verliert „Cold War“ immer wieder das aus den Augen, was eigentlich den thematischen Kern seiner Geschichte ausmacht. Denn das Individuelle und die Unvergleichbarkeit des eigenen Schicksals mögen stets eine Illusion sein, auch in Sachen der Liebe – aber in der Liebe ist diese Fiktion gerade das Entscheidende, nimmt man der Liebe den Anschein ihrer Einzigartigkeit, dann löscht man sie aus, macht sie unkenntlich und eigenschaftslos.

Pawlikowskis straffer Stil, er schabt von den dargestellten Ereignissen alle ziellosen Verschnörkelungen ab – und lässt dabei außer Acht, dass sich ein beträchtlicher Teil des Lebens in eben diesen Verschnörkelungen abspielt.

* * *

The House That Jack Built (R: Lars von Trier; DK/FR/D/SWE 2018)

von Philipp Schwarz

Jack weiß eine ganze Menge. Unter anderem kennt er sich aus mit den kulturellen Hintergründen und den strategischen Feinheiten der Jagd, weiß um die besonderen Geräusche der deutschen Stuka-Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg und hat auch die statischen Besonderheiten gotischer Kathedralen genauestens einstudiert. Immer wieder schwelgt Jack in Lars von Triers „The House That Jack Built“ in diesem vielfältigen Detailwissen und gibt es in ausführlichen Referaten wieder, die von Trier in Wikipedia-Manier mit Diagrammen, Fotos und filmischem Archivmaterial anschaulich bebildert. Adressat von Jacks Ausführungen, die nur im Off zu hören sind, ist der ebenfalls zunächst unsichtbare Verge (Bruno Ganz), der Jack den Weg hinab ins Erdinnere weist, durch Höhlen und unterirdische Seen bis in die Tiefen des Infernos.

Jacks Detailwissen ist nicht nur ein statisches Archiv, angelegt und erweitert aus reiner Lust am Sammeln und aus einer Faszination für das scheinbar Unbedeutende. Es ist vielmehr ein Reservoir an Ideen und Motiven, aus dem Jack beständig Inspiration für seine eigentliche Tätigkeit, für seinen wahren und einzigen Lebensinhalt schöpft: für das Morden. Jack ist ein Serienkiller, der in seinem Tötungswerk immer auf der Suche ist nach allgemeinen Strukturen, nach formalen Entsprechungen und weitreichenden bildlichen Assoziation. Das Morden ist für Jack seiner Struktur und seinem Anspruch nach in erster Linie eine künstlerische Aktivität: das Individuelle der einzelnen Tat soll stets ins Exemplarische erhoben werden und die besonderen Begierden und die zufälligen Gelüste, die Jack in seinem Handeln leiten, sollen zu einer Erkundung des Allgemeingültigen erklärt werden.

So entwirft „The House That Jack Built“ in der Abfolge einzelner Morde, von denen Jack seinem greisen Wegführer berichtet und die von Triers Film ausführlich darstellt, in erster Linie eine Künstlerbiographie. Eine Biographie, die von Trier an mehreren Stellen des Films auch ganz explizit auf sein eigenes Schaffen bezieht, auf die eigenen früheren Filme und auf die Kontroversen, die in gewissem Sinne immer auch schon Teil seines Werkes waren. Doch seine faszinierende Energie entwickelt „The House That Jack Built“ nicht in erster Linie durch diese Gesten der Selbstreflextion und auch nicht durch die bis ins Groteske gesteigerte Brutalität der einzelnen Morde, sondern durch sein Porträt eines Künstlertums, in dem das fertige Werk überhaupt keine Rolle mehr spielt und dessen ganzer Wert allein in dem Schaffensprozess und in dem Vorgang der Gestaltung liegt.

Denn Jack ist, bei allem wortmächtig formulierten Kunstanspruch, vor allem ein Dilettant: Er führt seine Morde nicht auf eine handwerklich ausgefeilte Art aus und ist auch nicht kreativ im Einsatz seiner Tötungsmittel. Wenn er etwa einmal lügen muss, um seine Opfer in Sicherheit zu wiegen, dann gleitet er schnell in ein hilfloses Stottern ab und muss infolgedessen auf eine grobe, dumpfe und schematische Brutalität zurückgreifen, um sein mörderisches Vorhaben überhaupt zu einem Ende zu bringen. Aber auch das sichtbare Ergebnis dieses Tötens – die Leichen, die Jack dann für stolze Portraitaufnahmen auf einem Sofa arrangiert oder die er in ein Stillleben mit ein paar Dutzend toten Wildvögeln einfügt – entwickelt nie einen ästhetischen Mehrwert, ist nicht schön oder auf schaurige Weise erhaben, wird nie mit dem Schimmer einer tieferen Bedeutsamkeit aufgeladen: Die Leichen erfahren keinerlei Verwandlung, sie bleiben stets nur tote Körper, Zeugnisse eines sinnlosen Zerstörungswerkes.

Aber weder die mangelnde Virtuosität in der Durchführung noch die ästhetische Wirkungslosigkeit des fertigen Werks haben zur Folge, dass Jacks Morden irgendetwas von seinem Kunstcharakter verliert. Wenn von Triers Film eine Provokation bereithält, dann diese: Die Kunst, das macht „The House That Jack Built“ wieder und wieder deutlich, legitimiert sich nicht durch das Werk und vor allem nicht durch den Wert, den dieses Werk für ein gegebenes Publikum entfalten mag. Ihr eigentlicher Zweck liegt nicht, wie oft gemeint, in der Gestaltung einer reichhaltigen, mehrdeutigen Erfahrung, in der Vermittlung neuer Erkenntnisse oder in der Hervorrufung vielgestaltiger sinnlicher Reize. Die Kunst ist vielmehr immer und ausschließlich eine Art und Weise, sich zu der Welt und der eigenen Lebenswirklichkeit zu verhalten. Sie ist ihrem Wesen nach ein privates, narzisstisches Unterfangen und jeder äußere Mehrwert, den sie sonst entfalten mag, ist rein zufälliges Beiwerk – ist reine Verzierung, die auf die Statik und den inneren Charakter des Gebäudes keinerlei Einfluss hat.

Und so kommen Jack, von Trier und „The House That Jack Built“ in einer immer wiederkehrenden Überlagerung der Perspektiven beständig auf ein einzelnes Bild zurück: auf eine Filmaufnahme, die Glenn Gould beim Spielen einer Bach-Fuge zeigt. Goulds Spiel ist virtuos, sicher, und die Musik ist wunderschön, aber das Entscheidende in diesem kurzen Ausschnitt ist Goulds lautes Summen, das die klaren Linien der Musik überlagert und das die Reinheit der einzelnen Töne immerfort durchbricht. Zu jedem Moment vermittelt Gould den Eindruck, dass das, was hier stattfindet, eigentlich gar nicht für Außenstehende gedacht ist. Dass die Musik gar nicht gehört, sondern nur gespielt werden will.

* * *

Lazzaro Felice (R: Alice Rohrwachers; IT, FR, AUT 2018)

von Philipp Schwarz

Alice Rohrwachers „Lazzaro Felice“ dreht sich um einen plötzlichen Einbruch des Märchenhaften (oder des Mythischen oder des Religiösen, je nachdem, welche Prägung man bevorzugt) in den normalen Lauf der Welt. In diesem Einbruch offenbart sich jedoch nicht eine andere, irgendwie tiefere oder gar transzendente Wirklichkeit, sondern er vollzieht sich als ein bloßer Sprung, durch den sich eine Lücke im gewohnten, sonst so engmaschigen Netz aus Raum und Zeit auftut. Das Transzendente ist in „Lazzaro Felice“ nicht ein ausgeformtes Bild, in dem sich die Sehnsucht nach einer Flucht aus der Welt oder nach deren Auflösung in einer gänzlich anderen Ordnung bündelt, sondern es ist ein in sich eigenschaftsloser Prüfstein, ein stiller Fremdkörper, an dem sich die Welt immer wieder aufs Neue beweisen muss.

Diese Bewährungsprobe, der die Welt in „Lazzaro Felice“ unterzogen wird, nimmt seinen Ausgang auf einem italienischen Landgut, auf dem mehrere Familien auf engstem Raum zusammenleben – in der Illusion, sie seien immer noch Leibeigne, über deren Arbeit und gesamtes Leben die Gräfin des Guts frei verfügen darf. Inmitten des engen, lebendigen Knäuels aus Vätern, Töchtern, Müttern und Onkeln lebt der stille Lazzaro, nicht ganz Teil der Familie (Eltern hat er scheinbar keine, nur eine Großmutter gibt es noch) und doch deren ruhendes Kraftzentrum. Aber Rohrwacher verharrt nicht bei dem Lügengebilde, das die ständische Vergangenheit Italiens über ihren geschichtlichen Tod hinaus am Leben halten soll: Irgendwann bricht der Film plötzlich auf, verwebt die sozialen Strukturen des ländlichen Raumes mit den härteren Lebenswelten der Stadt, lässt die unwissende Jugend in ein durch Enttäuschungen reicheres Erwachsensein münden und wechselt dabei frei und souverän zwischen melancholischem Pathos und unaufdringlicher Komik.

Diese gestalterische und inhaltliche Vielfältigkeit sortiert sich in „Lazzaro Felice“ nie zu allzu klaren und einfachen Gegenüberstellungen, vielmehr bleiben die gegenläufigen Motive und Bezüge immerfort auf instabile Art und Weise miteinander verschränkt. Die Welt, die „Lazzaro Felice“ anhand von taktilen, wie von einem heftigen inneren Drängen belebten Bildern darstellt, sie schart sich um Lazzaro wie um eine Erscheinung, wie um ein Fabelwesen, wie um einen Heiligen – in dem Wissen, dass sich an diesem stillen Antlitz ihr eigenes Schicksal entscheiden wird.