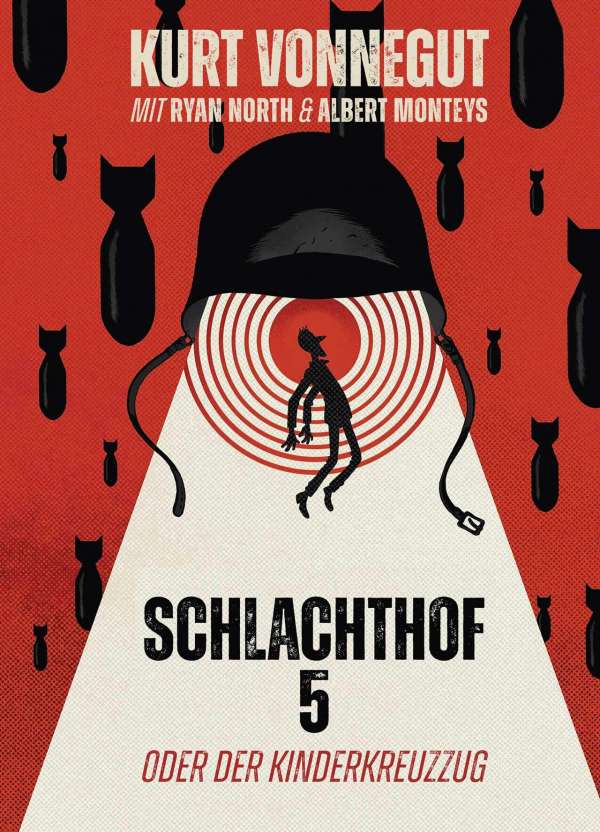

„Billy Pilgrim hat sich von der Zeit losgelöst“, schreibt Kurt Vonnegut in seinem 1969 erschienenen Roman „Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug“. Pilgrim, der Protagonist des autobiografisch gefärbten Buches über einen US-amerikanischen Soldaten, der als Kriegsgefangener die Bombardierung Dresdens erlebt, ist nach seiner Rückkehr in die USA nicht mehr in der Lage, sein Leben als den chronologischen Ablauf von Ereignissen zu begreifen, zu stark haben ihn seine Erfahrungen, sowohl den Deutschen als auch den Bomben ausgeliefert zu sein, geprägt und beschädigt zurückgelassen. Vonnegut spiegelt dieses Aus-der-Zeit-gefallen-Sein auf einer Science-Fiction-Ebene, die „Schlachthof 5“ durchzieht: Billy Pilgrim wird nicht nur von Außerirdischen des Planeten Trafalmador entführt, sondern springt darüber hinaus wortwörtlich durch die biografischen Stationen seines eigenen Lebens: „Billy ist als seniler Witwer schlafen gegangen und an seinem Hochzeitstag erwacht. Er ist 1955 durch eine Tür geschritten und 1941 durch eine andere herausgekommen.“

Als Vonneguts satirischer Antikriegsroman erschien, musste sich sein 1922 geborene Autor aufgrund der Darstellung sexueller Handlungen und fluchender US-amerikanischer Soldaten im Zweiten Weltkriegs wegen „Ketzerei“ mit allerlei juristischem Hickhack herumschlagen: Das Buch wurde immer wieder aus Bibliotheken entfernt sowie in einzelnen Distrikten oder Bundesstaaten verboten – zuletzt 2011 an einer High School in Missouri. Im Roman selbst wird der Widerstand gegenüber Geschichten, die nicht das Bild des heldenhaften Soldaten reproduzieren, sondern sichtbar machen, was Krieg für die unmittelbar Beteiligten eben auch bedeutet – Schmerz, Zerstörung, Todesangst –, bereits vorweggenommen, wenn der Erzähler etwa im ersten Kapitel davon berichtet, wie seinem Vorhaben, ein Buch über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg zu schreiben, mit Ablehnung begegnet wird.

Bild aus „Schlachthof 5“ (Cross Cult)

Ryan North und Albert Monteys haben den Roman nun als Comic adaptiert, und dabei alles Wesentliche gelungen in das andere Medium übertragen. Im Zentrum steht die Beschädigung des Protagonisten durch die Erlebnisse im Krieg, die sein Leben buchstäblich völlig aus den Fugen geraten lässt. Das erzählerische Konzept, die Verstörung nicht lediglich zu beschreiben, sondern an die Leser weiterzureichen, hinterlässt einen stärkeren Eindruck, als es ein weiterer Blick in die Schützengräben leisten könnte. Eine solche Perspektive auf Krieg war bei Erscheinen von „Schlachthof 5“ ein Novum in der Literatur, und auch im Comic sollte es noch einige Jahre dauern, bis vom Krieg jenseits der handelsüblichen Heldengeschichten – auch Superman, Captain America und andere Superhelden hatten sich beim Militär dienstverpflichtet – erzählt werden konnte.

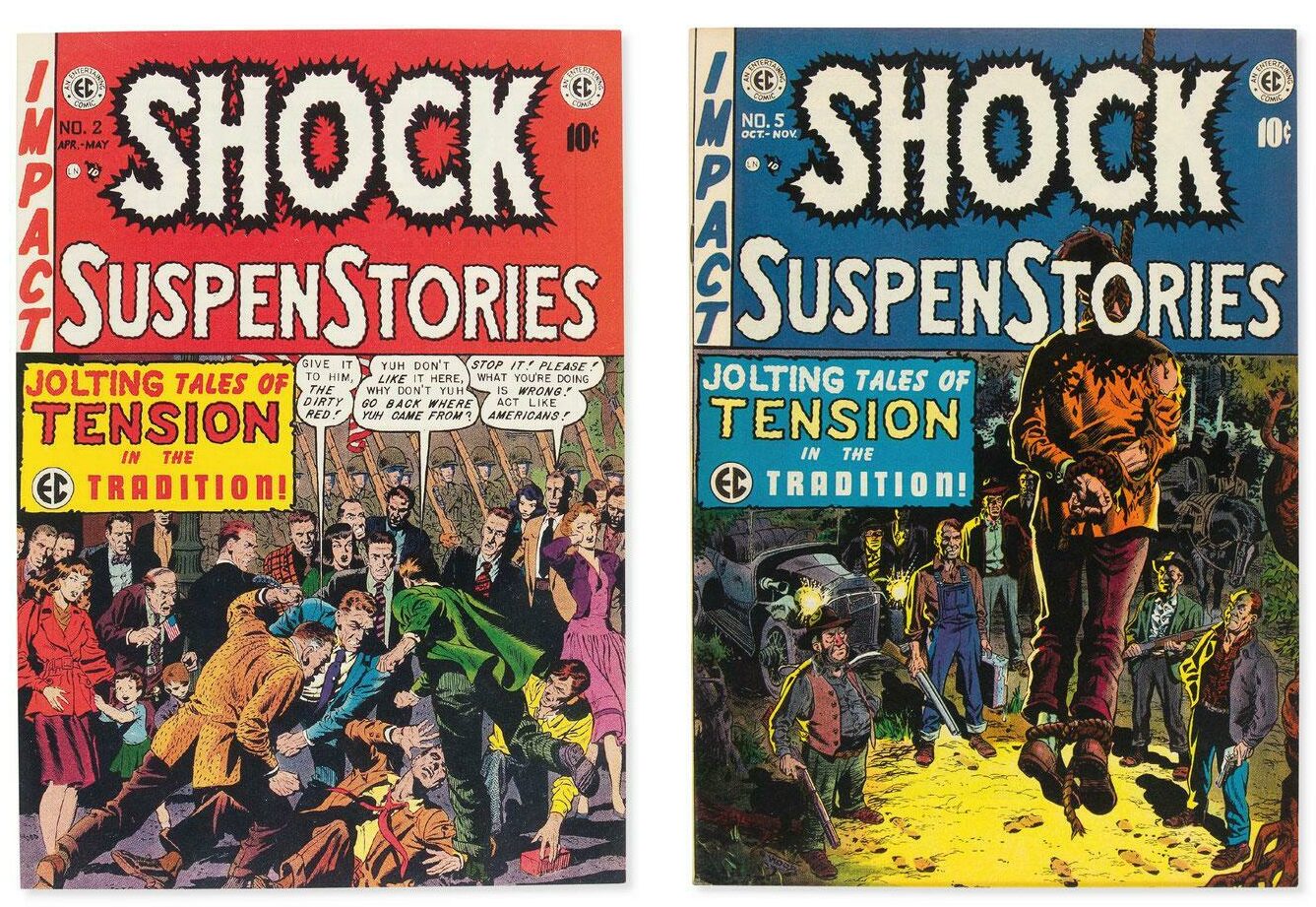

In den Jahren zuvor war über den Krieg vor allem unter der Oberfläche reflektiert worden, etwa in den zahlreichen Horror-Comics, die von den vierziger bis Mitte der fünfziger Jahre eine kurze erste Blütezeit erlebten. Die brutalen Storys um Rache, Dämonen und Geister der Vergangenheit hat der Comic-Historiker Alexander Braun auch als eine direkte Folge des Zweiten Weltkriegs gedeutet, der den Zeichnern ein „gehöriges Maß an Lebenserfahrung“ mit auf den Weg gegeben habe. Die Zeichner, von denen zahlreiche als Soldaten gedient hatten, vereinte, so Braun in „Horror im Comic“, das Gespür dafür, „wie sich eine existentielle Bedrohung von Leib und Leben anfühlte.“ Diese Erfahrungen, die sich in den Comics voller Blut, zerstörter Körper und Rachefantasien Bahn brachen, trafen auf eine Generation jugendlicher Leser, für die solche Comics eine geradezu therapeutische Funktion hatten. Georg Seeßlen hat über das Bedürfnis der Jugend in den Fünfzigern nach Bildern von Splatter, Blut und abgetrennten Köpfen geschrieben: „Die Gewalt des Weltkrieges, die die Jugendlichen nur durch die von Träumen und Kriegsneurosen geprägten Erzählungen der Väter und die allenthalben sichtbaren Wunden, die er dem amerikanischen Selbstverständnis beigebracht hatte, erfuhren, diese Gewalt musste aufgearbeitet, die schemenhafte, tabuisierte Bedrohung musste in Bildern ausgedrückt werden.“ Während die gesellschaftliche Stimmung sich angesichts der wirtschaftlichen Hochkonjunktur in Richtung Zukunft orientierte, Millionen neu errichteter Eigenheime neue soziale Strukturen in den Vororten entstehen ließen und die Vergangenheit dabei eher störend im Weg stand, gärte unterhalb der Oberfläche eine Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der kriegstraumatisierten Väter, die über ihre Kriegserlebnisse oftmals schwiegen. Als einer der Orte dieser Auseinandersetzung stellten sich ebendiese Horror-Comics mit Titeln wie „The Haunt of Fear“, „The Vault of Horror“, „Tales from the Crypt“ oder „Shock“ heraus, die sich bis Mitte der Fünfziger millionenfach verkauften. Nach Zensurmaßnahmen und einer Kampagne der Medien gegen den vermeintlichen Schund kehrten erst mit der Underground-Comic-Revolte ab den späten Sechzigern Sex und Gewalt wieder in das Medium zurück. In den Folgejahren entstanden Arbeiten, die sich mit den Schrecken des Krieges und seinen Folgen für das Individuum beschäftigen, etwa des Franzosen Jacques Tardi, dessen erste Auseinandersetzung mit dem Thema, „Die wahre Geschichte des unbekannten Soldaten“, 1974 erschien, oder Will Eisners autobiografisches „Zum Herzen des Sturms“ von 1991.

Zwei EC-Titelbilder aus Alexander Brauns Ausstellungskatalog „Horror im Comic“ (Avant-Verlag)

In den letzten Monaten fällt die Häufung von Veröffentlichungen auf, die den Horror des Krieges nicht mehr wie in den Fünfzigern in Geschichten um Geister und Dämonen verstecken müssen und in denen die beschädigte Psyche derjenigen in den Mittelpunkt gerückt wird, die unmittelbar am Krieg beteiligt waren, sei es als Soldaten oder als Zivilisten. So verzahnt etwa der Italiener Gipi in seinem Album „Eine Geschichte“ die Biografie des erfolgreichen Schriftstellers Silvano Landi mit der seines Urgroßvaters, der seine Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg niemals verarbeitet hat: In Todesangst hat er einen verletzten Freund getötet, damit dieser nicht den Feind auf sie aufmerksam macht. Gipi rückt die transgenerationelle Traumatisierung in den Mittelpunkt: Die Erinnerungen des Enkels Silvano an den Urgroßvater sind vor allem davon geprägt, was dieser nicht erzählen konnte. Durch Briefe und Tagebücher vom Schlachtfeld, die er auf dem Speicher findet, wird er mit dessen Gedankenwelt konfrontiert. Es entfaltet sich eine bereits vorhandene Schizophrenie, weswegen er nach einem Zusammenbruch in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Gipi verbindet die beiden Zeitebenen durch die Verschränkung von Schlüsselbegriffen und Motiven, die den Protagonisten in die Vergangenheit und ins Kriegsgeschehen ziehen.

Während Gipi die Auswirkungen eines Krieges auf die kommenden Generationen in den Mittelpunkt rückt, ist es in „Das Gutachten“ von Jennifer Daniel die Verdrängung. Wir befinden uns in einer Bonner Vorortsiedlung im Juli 1977, kurz vor dem sogenannten Deutschen Herbst, inmitten eines Krimis um Schuld, Verdrängung und Traumata. In flächigen, gedeckten Farben, die an den Farbstich auf Fotografien dieser Zeit erinnern, zeigt Jennifer Daniel das Gefühl der Enge, der Unbeweglichkeit, das jene Jahre ausgezeichnet hat. Herr Martin arbeitet als Fotoassistent in der Bonner Rechtsmedizin und wird nachts von seinen Kriegserinnerungen heimgesucht, die er mit Alkohol und einem geordneten Leben in den Griff zu bekommen versucht. Unglücklich blickt der Mann sich Morgen für Morgen durch seine dicke Hornbrille im Spiegel an, das Verhältnis zu seiner Familie ist nicht von Herzlichkeit und Liebe geprägt, sondern von Gleichgültigkeit. Dieser Mensch, der viel Energie darauf verwenden muss, seine Vergangenheit als Wehrmachtsoffizier zu vergessen, und der nichts anderes als Gehorsam gelernt hat, wird in eine Krimistory um eine bei einem Autounfall umgekommene RAF-Sympathisantin verwickelt. Infolgedessen emanzipert er sich, überwindet seine Unterwürfigkeit und beginnt, die Muffigkeit der Zeit, in der er lebt, in Frage zu stellen. Er bezahlt dieses Aufbegehren mit dem Leben – hinter den Bildern, die nur auf den ersten Blick an Bilderbücher jener Jahre erinnern, lauern Abgründe.

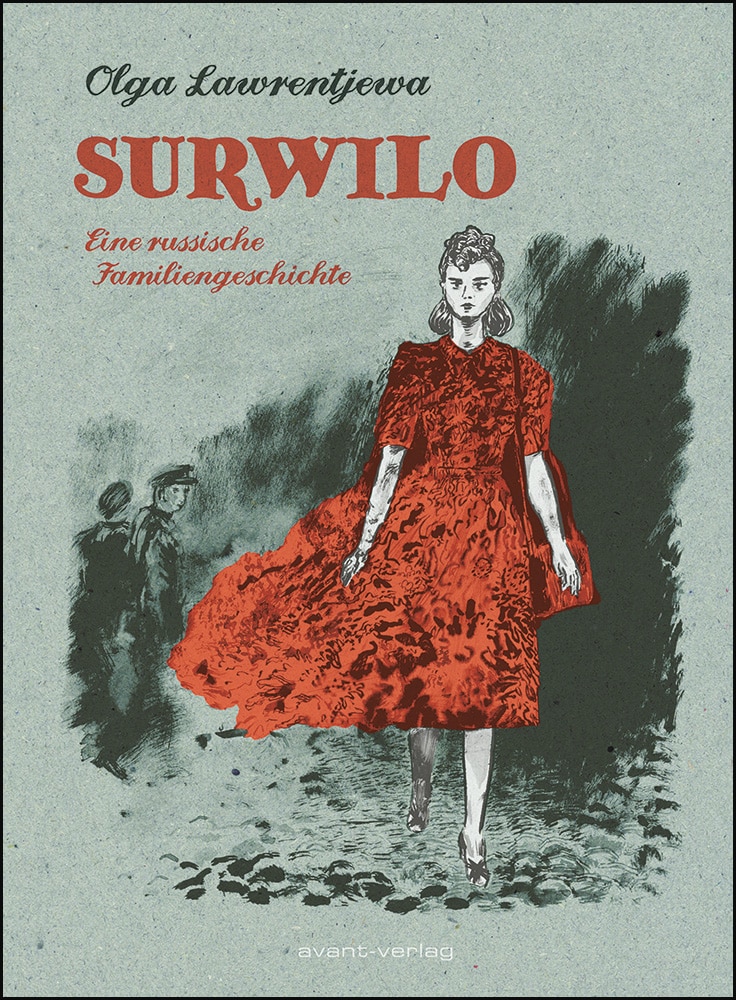

Bild aus Olga Lawrentjewas „Surwilo“ (Avant-Verlag)

Die russische Comiczeichnerin Olga Lawrentjewa dagegen zeigt die Beschädigung in der Psyche der unmittelbar vom deutschen Angriffskrieg Betroffenen. Die 1986 geborene Zeichnerin porträtiert in „Surwilo. Eine russische Familiengeschichte“ in kräftiger, schwarzer Tusche das Leben ihrer Großmutter Walentina Surwilo, deren Vater Wikenti Kasimirowitsch im November 1937 denunziert wird und den stalinistischen Säuberungen zum Opfer fällt. Für die Familie endet mit der Verhaftung ihr Leben in Leningrad, sie muss in die Verbannung, nach Baschkortostan am östlichen Rand Europas. 1940 kehrt Walentina nach Leningrad zurück, und arbeitet in einem Gefängnisspital als Pflegerin. Mittlerweile hat die deutsche Wehrmacht der Sowjetunion den Krieg erklärt. Im Krankenhaus erlebt Walentina die über zweijährige Belagerung Leningrads. Von ihrer Familie überlebt niemand diese Kriegsjahre: „Ich lebe für alle“, sagt sie rückblickend zu ihrer Enkelin. Lawrentjewa sucht in ihren Zeichnungen nach Bildern für das Schweigen, für das, wovon Walentina Surwilo nicht berichten kann – was sich in einer düsteren Schwarzweiß-Ästhetik niederschlägt: Nur wenig Licht scheint im Leben von Walentina auf.

1958 wird ihr Vater rehabilitiert, was zumindest der nächsten Generation ein normales Leben ermöglicht, wenn auch die Angst, jederzeit einen geliebten Menschen verlieren zu können, sich tief in die Familiengeschichte eingegraben hat. „Ich habe in Angst gelebt. Sie war immer da. In mir und um mich – ich war daran gewöhnt“, fasst Walentina zusammen. Lawrentjewa geht es in „Surwilo“ weniger darum, Weltgeschichte in Comicform zu erzählen, vielmehr will sie Bilder dafür finden, wie sich weltgeschichtliche Ereignisse, Krieg und Verfolgung, Hunger und Tod, auf das Individuum auswirken. „Auch die Erinnerung bewaldet sich. Alles gerät durcheinander. Details gehen verloren“, schreibt sie über die Erinnerungen ihrer Großmutter. Einige Details konnte sie durch ihren Comic bewahren, andere sind im Dickicht des Waldes verloren gegangen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in: Konkret 07/2022

Kurt Vonnegut (Autor), Ryan North (Autor), Albert Monteys (Zeichner): „Schlachtshof 5 oder Der Kinderkreuzzug“. Aus dem Englischen von Mathias Wieland. Cross Cult, Ludwigsburg 2022. 192 Seiten. 35 Euro

Alexander Braun: „Horror im Comic“. Avant-Verlag, Berlin 2022. 456 Seiten. 49 Euro

Gipi: „Eine Erzählung“. Aus dem Italienischen von Myriam Alfano. Avant-Verlag, Berlin 2022. 128 Seiten. 28 Euro

Jennifer Daniel: „Das Gutachten“. Carlsen, Hamburg 2022. 208 Seiten. 25 Euro

Olga Lawrentjewa: „Surwilo. Eine russische Familiengeschichte“. Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer. Avant-Verlag, Berlin 2022. 312 Seiten. 28 Euro