1. Mehr zeigen, Anderes erzählen

Auf einer ersten Ebene ließen sich die Filme Paul Verhoevens als ein Projekt beschreiben, in dem die Grenzen dessen, was im kommerziellen Kino auf der Leinwand gezeigt werden kann, nicht nur immer weiter verschoben, sondern zur reinen Verhandlungssache erklärt werden. Doch so einfach ist es schon deshalb nicht, weil seine Filme, so zeigefreudig wie sie sind, nie beim bloßen Zeigen stehenbleiben, sondern zugleich die Grenzen dessen, was erzählt werden kann, in den Blick nehmen. Ein Beispiel: In „Spetters“ (1980), einem Film über drei Jugendliche, die sich in Amsterdam nach einem besseren Leben sehnen, gibt es gegen Ende eine Vergewaltigung eines der ihren durch eine Gruppe anderer Männer. Schon das allein gehörte kaum zum Standardrepertoire des Kinos der Zeit – schon gar nicht, wenn dabei auch erigierte Schwänze ins Bild gerückt werden. Entscheidend ist aber, wie es weitergeht; findet der Vergewaltigte durch die Tat doch zu seiner eigenen Homosexualität, hat wenig später sein Coming-Out. Wo man solche Ambivalenzen bei Verhoeven aushalten muss, zeigt der Film später umso schonungsloser die verzweifelte Rückschrittlichkeit, mit der einige Menschen auf den gesellschaftlichen Wandel einer Welt reagieren, in der Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierung immer mehr zur Disposition gestellt werden. Als der junge Mann später seinem fanatisch christlichen Vater gesteht, dass er schwul ist, versteht dieser erst, was der Sohn ihm überhaupt sagen will, als er es mit einem Bibelzitat umschreibt. Dann schlägt er ihn zusammen.

Szene aus „Was sehe ich…? Was sehe ich…?“

Szene aus „Was sehe ich…? Was sehe ich…?“

Schon in seinem ersten langen Spielfilm, der Sexkomödie „Was sehe ich…? Was sehe ich…?“ („Wat zien ik“, 1971), scheint der Regisseur, der 1938 in Amsterdam geboren wurde und seine Karriere beim Fernsehen begann, nach neuen Wegen des Erzählens zu suchen. Die beiden weiblichen Hauptfiguren arbeiten als Prostituierte im berühmt-berüchtigten Rotlichtviertel der niederländischen Hauptstadt, sind dabei aber weder Huren mit goldenen Herzen noch patriarchaler Unterdrückung und Ausbeutung durch Zuhälter oder Freier unterworfen. Frei und selbstbestimmt wirken sie nicht zuletzt, weil der Film ihnen Männer gegenüberstellt, die durch ihre skurrilen sexuellen Vorlieben mitunter zu ziemlichen Witzfiguren werden. Wann Schluss ist mit dem Spaß, entscheiden hier die Frauen. Zum Beispiel, wenn sie sich für einen Freier (genau wie er) mit Federn als Hühner verkleiden, aber nicht bereit sind, seinem Wunsch entsprechend auch noch zu gackern, sondern ihn dann lieber rausschmeißen.

* * *

2. Eine Laura Mulvey-Lektüre mit Paul Verhoeven

In ihrem für die feministische Filmkritik wegweisenden Essay „Visuelle Lust und narratives Kino“ (1976) stellt die Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey das Machtverhältnis im klassischen (Hollywood-)Kino als eines aus männlichem Subjekt und weiblichem Objekt des Blicks dar. Bei Verhoeven, dessen Karriere zu einem Zeitpunkt begann, als das Kino unter anderem durch die verschiedenen „Neuen Wellen“ gerade in seine Moderne getreten war, scheint das immer wieder auf verschiedene Arten unterwandert zu werden. Mit der Verhandlung männlicher Identitäten rückt der Filmemacher in seinem niederländischen Frühwerk auch immer wieder Männerkörper und – insbesondere – das männliche Geschlechtsteil ins Bild. In „Spetters“ etwa ist der Schwanzvergleich keine Metapher, sondern etwas, wofür Männer in erster Linie ein Messband brauchen. In seinem zweiten, wie der Vorgänger sehr erfolgreichen Film „Türkische Früchte“ („Turks Fruit“, 1973), dessen von Rutger Hauer gespielter Protagonist kaum zufällig ein Künstler mit einem ausgeprägten Hang zur Provokation ist, gibt es eine Szene, in der sich dieser nach dem schnellen Sex im Auto seinen Penis im Reißverschluss seiner Jeans einklemmt, wobei Verhoeven – anders als es die meisten Sexkomödien wohl bis heute tun würden – tatsächlich den im Reißverschluss klemmenden Schwanz zeigt. Das verleiht der Situation in einem Film, der eh schon zugleich ausgesucht komisch und todtraurig ist, eine unvermutete Tragik.

Szene aus „Basic Instinct“

Szene aus „Basic Instinct“

Aber wie schon in seinem Debüt sind auch seine Frauenfiguren immer wieder bemerkenswert und das nicht zuletzt darin, weil sie und die Filme selbst mit der von Mulvey beschriebenen Blickordnung immer wieder subversiv spielen, sie manchmal auch direkt unterlaufen. Mulvey argumentiert psychoanalytisch, dass der männliche Kinogänger, der das Bild der Frau auf der Leinwand voyeuristisch betrachtet, sich dabei immer auch mit deren vermeintlicher Kastration und somit, nach Freud, mit der als solche schon traumatisch wirkenden Möglichkeit der eigenen, konfrontiert sieht. Eine seiner Strategien damit umzugehen, ist, so schreibt sie, „das Trauma erneut [zu] durchleben (die Frau untersuchen, ihr Geheimnis entmystifizieren), wobei ein Gegengewicht durch Abwertung, Bestrafung oder Rettung des schuldigen Objekts geschaffen wird (ein typisches Beispiel hierfür ist das Vorgehen des Film Noir).“ Unter den Verdiensten von Verhoevens zwei Neo-Noirs ist sicherlich nicht das kleinste, dass er gleich für zwei aufeinander folgende Dekaden das ultimative Update der klassischen femme fatale schuf. In „Der vierte Mann“ („De vierde man“, 1983) ist es Renés Souterdijk, die einerseits mit ihrem knallroten Kleid die Blicke der Männer sehr bewusst anzieht. Andererseits als schwarze Witwe mit dem blonden Haar (zu den psychoanalytisch und christlich codierten Symbolen, an denen sich der Film, wie von einer Form Wiederholungszwang beseelt, immer weiter abarbeitet, gehören Spinnen ebenso wie die Farbe Rot) durch eine Super-8-Kamera selbst zur Blickträgerin wird und die Männer (und nicht nur ihr Bild) sehr buchstäblich einfängt.

In einer der ikonischsten Szenen nicht nur im Schaffen Verhoevens, sondern im Kino der letzten paar Dekaden überhaupt ist es Sharon Stone in „Basic Instinct“ (1992), die in einem Polizeiverhör ihre männlichen Gegenüber per geschickt gesetztem Beinüberschlag wissen lässt, dass sie von Unterwäsche nicht allzu viel hält. Wo hier ein männlich-weiblich codiertes Blickverhältnis einerseits zur Kenntlichkeit entstellt und überhöht wird, ist es andererseits die Frau, die sich selbst für die Blicke der Männer in Szene setzt und dabei zugleich zum Subjekt eines Spiels mit ihnen und ihrem Begehren wird. Abgewertet, bestraft oder gerettet werden diese beiden Frauenfiguren am Ende dabei ebenso wenig wie die in anderen Verhoeven-Filmen.

Szene aus „Showgirls“

Szene aus „Showgirls“

„Showgirls“ (1995), der bei seiner Entstehung wohl verkannteste Film des Regisseurs, wurde dann auch zuletzt für die Schamlosigkeit, den über alle Stränge schlagenden Exzess, mit dem er, seinem Setting im Strip-Show-Geschäft von Las Vegas entsprechend, nackte weibliche Körper in Szene setzt, kritisiert. Vollkommen übersehen wurde dabei, dass der Film gleichzeitig davon handelt, wie diese Körper, die oft das einzige Kapital der Frauen sind, denen sie gehören, dabei für die Bühne getrimmt und geschunden werden – wenn etwa die Nippel mit Eiswürfeln für den nächsten Auftritt hart gemacht werden.

* * *

3. Die Ambivalenzen des (Über)Lebens in einer Welt voller Arschlöcher

Auf Solidarität unter den Unterdrückten und Ausgebeuteten sollte sich in den filmischen Welten Verhoevens unterdessen niemand verlassen. Wo unter den Showgirls knallharte Kämpfe um die Hierarchien im Business ausgetragen werden, ist unter den Mutanten, die sich in „Total Recall“ (1990) gegen ihre Unterwerfung durch skrupellose Geschäftsleute wehren, ein Verräter, der schließlich dafür sorgt, dass ihr Anführer ermordet wird. Noch wesentlich pikanter wird das in „Black Book“ (2006), dem Film, mit dem Verhoeven nach seiner amerikanischen Zeit wieder nach Europa zurückkehrte und der die Geschichte einer Jüdin erzählt, die sich während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Holland vor den Nazis versteckt und dabei auch von Allianzen und Verrat über alle nationalen, ethnischen oder ideologischen Grenzen hinweg. Was konkret auch bedeutet, dass es in dem Film auch jüdische Menschen gibt, die versuchen sich am Vermögen Ermordeter zu bereichern. Zunächst einfach eine der Provokationen, die sich dieser Regisseur auch dann nicht nehmen lässt, wenn in einer internationalen Co-Produktion auch deutsche Fördergelder stecken, zeugtt sie doch auch davon, dass er sich niemals auf bequeme Schwarz-Weiß-Malerei einlässt.

Szene aus „Elle“

Szene aus „Elle“

Wenn es für mich beim Nachdenken über Verhoeven an den Worten seines bekennenden Verehrers Jacques Rivette kein Vorbei gibt, nach denen seine Filme vom „Überleben in einer Welt, die von Arschlöchern bevölkert ist“ handeln, dann heißt das immer auch, dass es auch unter den Opfern verschiedener (realer oder fiktionaler) Systeme, deren Leid zu beschönigen oder wegzureden ihm niemals in den Sinn käme, auch Menschen gibt, die selbst zu TäterInnen werden. Ebenso kann in seinem bislang letzten Film „Elle“ (2016) (auch wenn ein neuer sehr erfreulicherweise wohl gerade in Arbeit ist) die Grenze zwischen einer echten Vergewaltigung und einem konsensuellen Rape-Game auf sonderbare Weise durchlässig werden, ohne dass damit in Frage gestellt werden würde, dass sexuelle Gewalt etwas Schreckliches ist.

* * *

4. Stil als Substanz

Für die Filme Verhoevens ist es immer auch wichtig mitzudenken, dass er ein ganz großer Stilist, ein Meister durchgestylter Oberflächen ist. So ist es etwa bezeichnend, dass in den dreizehn Kinofilmen, die er zwischen 1971 und 2000 realisierte, nur zwei Kameramänner, die Stars in ihrem Metier waren, dafür verantwortlich zeichneten, ihnen ihren ganz besonderen Look zu geben: Jan De Bont und Jost Vacano. Schon in „Was sehe ich…? Was sehe ich…?“ ist es essenziell für den schönen Flow des Films, dass De Bonts Kamera sich mal sehr agil mit den Figuren durch Räume und über Straßen bewegt. Dann wieder in exakt kadrierten statischen Einstellungen teilweise sehr eigenwillige Blickwinkel wählt, die nicht nur das mitunter bizarren Geschehen im Bild unterstreichen, sondern auch der formale Spiegel einer Welt zu sein scheinen, die zunehmend aus den Fugen und in der die alte patriarchale Ordnung von Geschlecht, Begehren und Blick immer mehr ins Wanken gerät.

Dabei ist Verhoeven als Ästhet immer auch ein Stück weit ein Chamäleon, dessen Stil sich den verschiedenen Ländern und Produktionszusammenhängen, in denen er sich bewegt, anpasst und doch inhaltlich immer wieder eigene Zeichen setzt, was sich vielleicht am besten an seinen beiden bislang letzten Filmen, „Black Book“ und „Elle“ sehen lässt, die stilistisch schon klar als ein europäischer Historienfilm bzw. ein Arthaus-Thriller ihrer Zeit erkennbar sind, aber dabei doch so gnadenlos wie eh und je menschliche und gesellschaftliche Abgründe offenbaren. Aber auch die Filme, die Verhoeven ab Mitte der Achtziger in den USA drehte (wobei das Mittelalter-Exploitation-Epos „Fleisch und Blut“ („Flesh + Blood“, 1985) klar ein Übergangswerk ist, weil es als spanisch-niederländisch-amerikanische Co-Produktion in Spanien gedreht wurde und auch noch Rutger Hauer, Star der meisten niederländischen Filme des Regisseurs, mit an Bord hatte), funktionieren nicht zuletzt als deutlich dem amerikanischen Genre-Mainstream ihrer Zeit verpflichtetes Spektakelkino nah an der narrativen und inszenatorischen Perfektion.

Gleichwohl die Gewaltdarstellungen seiner Filme immer wieder zensiert wurden (und in Deutschland etwa auch noch in stark zensierten Fassungen viele Jahre auf dem Index für jugendgefährdende Medien verweilten), ist die drastische Brutalität doch nie reiner Selbstzweck, sondern funktioniert stets als überzeichneter Spiegel der in unserer Realität herrschenden Gewalt. Dabei geht es gerade nicht darum, dass sich die Abgründe unter den sytlischen Oberflächen der Bilder auftun würden, sondern sie haften diesen sehr unmittelbar an. So wie die Bilder ganz direkt zeigen, was sie meinen, sagen es auch die Filme, die nicht als Allegorien oder Metaphern funktionieren.

* * *

5. Die dystopische „Science-Fiction-Trilogie“ – mit stark unterschätztem „Nachschlag“

Vielleicht ist es sinnvoll, die drei dystopischen Science-Fiction-Filme, die Verhoeven in den späten Achtziger und Neunziger Jahren drehte, „Robocop“ (1987), „Total Recall“ (1990) und „Starship Troopers“ (1997), als eine Art Trilogie zu begreifen. In den dargestellten Welten scheint nur die Technik immer weiter fortzuschreiten, während die Gesellschaft parallel dazu auf überkommen geglaubte, so grobe wie unsubtile Formen der Herrschaft regridiert. Und wo es in „Robocop“ und „Starship Troopers“ scheinbar progressive Entwicklungen wie gemeinsame Umkleideräume und Duschen für Männer und Frauen gibt, besteht die Gleichberechtigung in letzter Instanz nur darin, dass sich die Menschen als PolizistInnen und SoldatInnen unabhängig von ihrem Geschlecht verheizen lassen dürfen, während die, die sie in Kriege auf den Straßen Detroits oder fremde Planeten schicken – und diese auch sehr unmittelbar selbst verschulden – weiterhin (in aller Regel ältere und weiße) Männer sind.

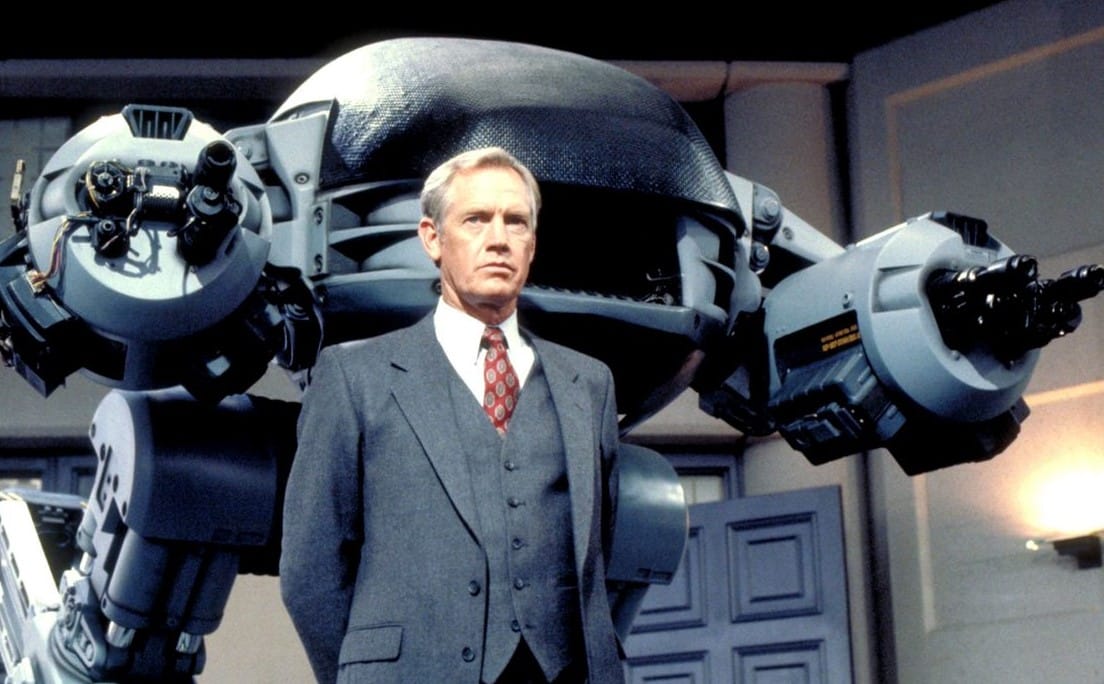

Szene aus „Robocop“

Szene aus „Robocop“

Bei der Kritik am neoliberal entfesselten Kapitalismus in „Robocop“ beschränkt sich Verhoeven nicht auf eine Außenperspektive, sondern kritisiert ihn auch seiner eigenen infamen Logik nach von innen. Gier als einziger Motor einer Gesellschaft ist also nicht nur mörderisch darin, wie sie den Menschen zum reinen Material und das Individuum expandable macht, sie ist obendrein auch noch schlecht fürs Geschäft. Die Werbe-Clips und Nachrichtensendung, mit denen der Film immer wieder unterbrochen wird, als würde er im Privatfernsehen laufen, bilden dabei nicht nur Überspitzungen, in denen die (auch sonst nicht übermäßig latente) Satire nunmehr endgültig manifest wird, sondern sind auch als Spiegel des großen globalen Ganzen der Stadt Detroit im Kleinen und somit integrales Element seines world buliding. Was wir dabei erfahren, ist, dass in dieser Welt zunehmender Privatisierung und Monopolisierung schlicht nichts mehr funktioniert. Bei Weltraummissionen schweben die Besatzungen durch die Gegend, weil der Schwerkraftausgleich ausfällt. Satelliten feuern Laserstrahlen auf die Erde ab, die Waldbrände verursachen und viele Todesopfer fordern. Und in Detroit stellt die Firma mit dem bezeichnendem Namen O(mni) C(onsumer) P(roducts), die inzwischen so ziemlich alle öffentlichen Institutionen betreibt („Good business is where you find it.“), High-Tech-Polizeiroboter her, die nicht nur so wenig einsatzbereit sind, dass sie bei ihrer ersten Vorführung gleich einen Menschen zu Matsch schießen, sondern die auch alltägliche Anforderungen wie das Treppensteigen vollkommen überfordert.

Dass die Pannen, die sich hier längst zu einem gesellschaftlichen Dauerkrisenzustand ausgewachsen haben, über den die Medien zwar noch gewissenhaft berichten, aber das so lapidar und an jeglichen (offensichtlichen) Zusammenhängen uninteressiert, dass sie von reiner Werbung längst kaum noch zu unterscheiden sind, immer so weitergehen, liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass diejenigen, die sie zu verantworten haben, niemals die Leidtragenden sind. Der hohe OCP-Funktionär Dick Jones (Ronny Cox) kommentiert den Tod von Polizisten, die sich in einem Krieg befinden, bei dem er seine Finger auch auf der Gegenseite des organisierten Verbrechens im Spiel hat, im Fernsehen dann etwa mit dem Satz: „You can‘t stand the heat, you stay out of the kitchen!“ Wie sowieso die gesellschaftliche Verrohung bei Verhoeven bis hin zu „Elle“ immer auch in die Sprache der Menschen eingeschrieben scheint. Das Dilemma des Protagonisten – der Polizist Alex Murphy (Peter Weller), aus dem der titelgebende Cyborg gebaut wird, der sich aber nicht mit seinem Dasein als Maschine abgeben will, sondern als solche halt mal wieder nicht funktioniert, weil er sich an seine Vergangenheit in (Alb-)Träumen erinnert und dieser nachzuspüren beginnt – ist dann auch das des Menschen, der gegen seine Abschaffung rebelliert.

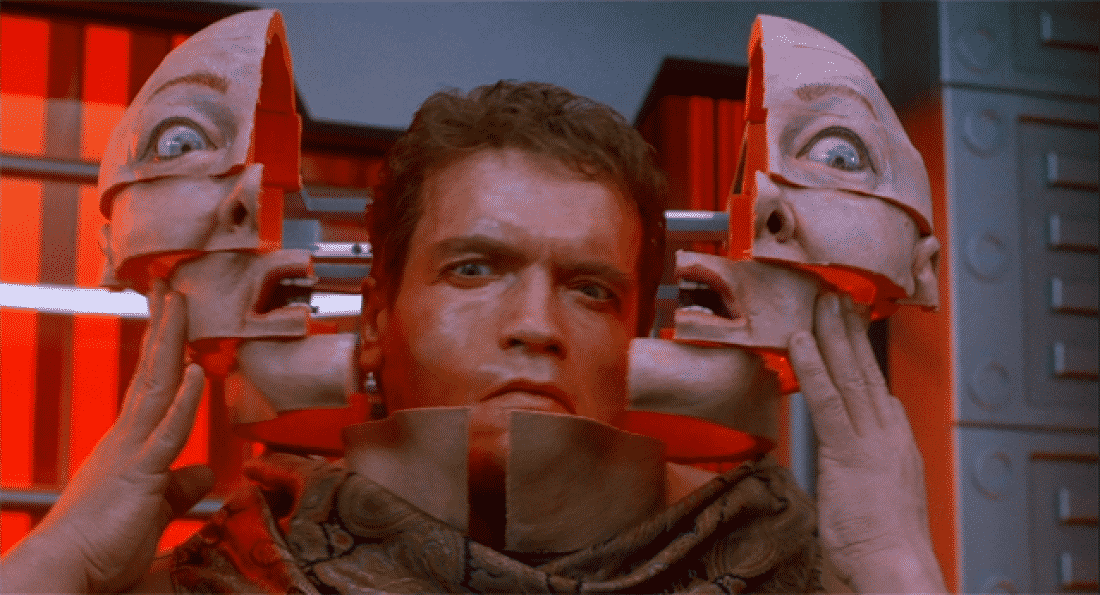

Szene aus „Total Recall“

Szene aus „Total Recall“

Der an eine Erzählung von Philip K. Dick angelehnte „Total Recall“ erzählt drei Jahre später von einem immer weiter nach innen und außen greifenden Kolonialismus. Wo die Menschheit einerseits immer weiter nach den Sternen gegriffen hat, die Planeten des Sonnensytems längst Kolonien sind, kann die Technologie in Form von implantierten Erinnerungen andererseits immer tiefere Eingriffe in die Psyche des Menschen vornehmen. Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) wird dabei zur Hoffnung für die unterdrückte Bevölkerung des Mars, die Verdammten dieses Universums, denen eine korrupte Regierung um Cohaagen (die Besetzung mit Ronny Cox stellt auch einen Bezug zu den Wirtschaftsmachenschaften im Vorgänger her) inzwischen sogar die Luft zum Atmen rationiert bzw. gleich ganz nimmt. Weit davon entfernt, ein bloßes Sci-Fi-Action-Vehikel für den damals auf dem Zenit seiner Karriere stehenden Hauptdarsteller zu sein, beschäftigt sich der Film auch mit philosophischen Fragen um die Identität des Menschen und was sie ausmacht. Außerdem zeigt sich Verhoeven in der Gestaltung der Mutanten, aber auch in einer Szene, in der sich Quaid mit einer raffinierten technischen Maske als Frau verkleidet, als Meister des Body Horror.

In „Starship Troopers“ schließlich befindet sich eine vollkommen unter der Führung des Militärs globalisierte Menschheit im Krieg gegen riesige Killer-Insekten. Was Verhoeven ästhetisch irgendwo zwischen den charakteristischen satirischen Werbeclips und Nachrichtensendungen aus „Robocop“ (die ihren Platz nun auch im zur Entstehungszeit gerade aufkommenden Internet haben), Splatter, Seifenoper und Riefenstahl ansiedelt. Die Entwicklung der dargestellten Welten lässt sich vielleicht auch an den Enden der jeweiligen Filme erkennen. Wo der Schluss von „Robocop“, an dem der Mensch Alex Murphy über den Cyborg gewonnen zu haben scheint, ein einigermaßen klassisches Happy End eines Hollywoodfilms der Zeit ist, wird das in „Total Recall“ nicht nur durch Überzeichnung immer mehr als Parodie lesbar, sondern auch im Sinne der Vermengung von verschiedenen Realitätsebenen deutlich gebrochen. Wenn in „Starship Troopers“ hingegen die Menschen schließlich die entscheidende Schlacht gegen die bugs gewinnen, kann das in einer Welt, die unter Militärherrschaft steht, hingegen nur noch heißen: Nach dem Krieg ist vor dem Krieg.

Die Zukunft also als Triumvirat des Grauens aus Neoliberalismus, Neokolonialismus und Neofaschismus. Und das nichts daran wirklich neu ist, es letztlich um denkbar archaische Formen von Ausbeutung, Unterdrückung und Abschlachtung geht, ist Teil der vernichtenden Diagnose, die der Film seinen fiktiven Welten, die letztlich immer nur als so konsequente wie satirische Zuspitzungen auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart der Entstehung erscheinen, ausstellt. So hoch technisiert der Militärapparat in „Starship Troopers“ auch sein mag, wenn ein Soldat darin bestraft werden soll, greift man zur Peitsche.

Szene aus „Hollow Man“

Szene aus „Hollow Man“

Als Nachschlag und Vertiefung der technologischen Diskurse gab es dann „Hollow Man“ (2000). Die schon als solche beeindruckende Body-Horror-Special-Effects-Orgie um das Motiv des unsichtbaren Mannes weitet sich im atemlosen, fast halbstündigen Finale zu einem (Katz-und-Maus-)Spiel mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit als grundlegenden Dispositiven des Kinos aus. Dabei ist es gerade der technologische Fortschritt, dessen erste Opfer hier übrigens Tiere sind, der die dünne zivilisatorische Schicht brüchig werden lässt – so wie in einigen Szenen die Haut des Wissenschaftlers Sebastian Caine (Kevin Bacon) durchsichtig wird und das Kreatürliche von Fleisch und Muskeln durchscheint, werden auch seine Taten, nachdem er durch ein Serum unsichtbar gemacht wurde, immer skrupelloser und mörderischer: „It‘s amazing what you can do when you don‘t have to look at yourself in the mirror anymore.“ Wie beiläufig Verhoeven auch in diesem Film gängige Geschlechterrollen unterläuft, mag ein anderer Dialogsatz unterstreichen, in dem Matthew Kensington (Josh Brolin) zu Linda McKay (Elisabeth Shue), die gemeinsam mit Caine das Wissenschaftler-Beziehungsdreieck des Films bilden, am Ende ganz unironisch sagen kann: „I thought I save you for a change.“

* * *

Epilog: „Tricked“

Der mit über 95 Millionen Budget in seiner Zeit noch recht teure Film floppte dermaßen, dass er Verhoevens (bislang) letzter amerikanischer bleiben sollte und der Regisseur, der seit dem Beginn seiner Karriere bis dato sehr kontinuierlich gedreht hatte, auch in Europa erst sechs Jahre später wieder einen neuen realisieren konnte: „Black Book“. Zwischen diesem und „Elle“ gab es noch das nicht durchweg gelungene, aber doch ziemlich interessante, experimentelle Projekt „Tricked“ („Stekspeel“, 2012). Dabei sollten bei einer öffentlichen Ausschreibung einige wenige erste Drehbuchseiten von den EinsenderInnen weitergeschrieben werden. Der Film, wie ihn die DVD präsentiert, besteht dabei in der ersten Hälfte aus einem Making-of über die Entstehung des Projekts, in dem sich Verhoeven als so agiler wie – vor allem – ausgesprochen redseliger 75-Jähriger präsentiert. Die zweite Hälfte ist das dann der so entstandene 50-Minüter, der allerdings, wie man in der IMDb lesen kann, mit ZuschauerInnen-Beteiligung nicht viel zu tun hat.

Szene aus „Tricked“

Szene aus „Tricked“

Dass die mit einer Alexa-Kamera gefilmten Bilder schon so geleckt und sauber wirken wie später in „Elle“, aber gleichzeitig auch irgendwie billig, ist ein hübscher Effekt. In einer Szene kotzt eine der jungen Protagonistinnen in eine Kloschüssel, in der ein blutiger Tampon schwimmt. Ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass es Verhoeven um mehr geht, als zu provozieren oder zu ekeln, nämlich in diesem Fall darum, Körperfunktionen explizit zu zeigen, die immer noch oft in unseren Mainstream-Bildern einem Tabu unterliegen (ganz davon abgesehen, dass der benutzte Tampon eine wichtige narrative Funktion für den weiteren Verlauf des Films hat). Auch ist „Tricked“ sichtlich daran interessiert, die Machtposition seines Protagonisten (Peter Blok), einem beruflich erfolgreichen und verheirateten Fünfzigjährigen, der wild mit – ausschließlich jüngeren – Frauen herumschläft, von Seite der weiblichen Figuren mehr und mehr zu destabilisieren und zu dekonstruieren.

Der beste Moment findet sich aber gegen Ende, wenn es um die (vermeintliche) Schwangerschaft einer seiner jungen Geliebten geht. Wenn die Frau des Protagonisten, die mit den Zuschauenden und im Gegensatz zu den anderen an der Szene beteiligten Figuren den Wissensvorsprung hat, dass der Babybauch ein Fake ist und um dies zu demonstrieren, eine Schere mehrmals in ihn hineinrammt. Dass die in einem Kissen steckende Schere der größte Schockmoment des Films ist, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das Medium unter der Hand eines Meisters noch dort größte Intensität entwickeln kann, wo es offensiv mit den Mechanismen der Illusionserzeugung spielt.

* * *

Der Filmrauschpalast, einziges Kino im Berliner Stadtteil Moabit mit nett heruntergekommenen Fabriketagen-Flair und exzellenter analoger Vorführtechnik, zeigt von November 2018 bis Februar 2019 jeden Monat zwei Filme von Verhoeven – überwiegend von 35mm-Kopien. Los geht es diesen Monat mit mehreren Vorstellungen von „Showgirls“ und „Türkische Früchte“.