1. Brian Yuzna und Stuart Gordon: Visionen von der menschlichen Hölle

Eine Einführung

von Nicolai Bühnemann

Dass in der gehobenen Gesellschaft von Beverly Hills, der Welt der Schönen und Reichen, etwas nicht stimmt, das offenbart sich dem Teenager Bill (Billy Warlock) nicht zuletzt anhand der Körper der Menschen, die ihn umgeben. Entgegen dem, was sein Psychiater ihm weismachen will, dass es sich bei seinem Unbehagen an der Kultur um ein reines Symptom adoleszenter Entfremdung, um teenage angst handle, entdeckt der Protagonist von Brian Yuznas keineswegs zu großspurig „Society“ betiteltem Regiedebüt von 1989 eine großangelegte Verschwörung, dass in der ihn umgebenden Welt tatsächlich alles zusammenhängt – und dies sehr buchstäblich, denn Yuznas Film arbeitet mit einer Reihe beim Wort genommener – man könnte wohl auch mit einer weiteren Buchstäblichkeit sagen: fleischgewordener – Metaphern; so zählt zu seinen immensen Schauwerten etwa auch ein „echtes“ Arschgesicht.

Doch die Kritik am Neoliberalismus hat neben der offensichtlichen Komponente einer Gesellschaft, in der die Reichen – eben sehr buchstäblich – von den Armen zehren, noch einen weiteren subtileren Aspekt. Mit seiner regressiven Lust am Splatter-Exzess, am mutierten, deformierten, fragmentierten und neu wieder zusammengesetzten Körper, rebelliert Yuzna auch gegen das Körperideal seiner Zeit, das sich vielleicht am Besten in den makellosen, im Fitnessstudio in Form getrimmten hardbodies manifestiert, von denen der Serienkiller Patrick Bateman in Bret Easton Ellis‘ epochalem Roman „American Psycho“ umgeben wird. Gewissermaßen bietet vor allem dieser Film (aber auch andere von Yuzna und Stuart Gordon) eine Antithese zu Ellis‘ Nihilismus, indem er sich die Lust am Körper – und sei es auch nur in verschiedenen schleimigen Verfallszuständen – zurückerobert, die Bateman nicht mehr empfinden kann – weder beim Ficken noch beim Morden. (Und Yuzna und Gordon verzichteten bei ihrer Lust am (Splatter-)Körper auf die ideologischen Filter, die zumindest die reaktionäreren der in den Achtzigern boomenden Slasherfilme über den Spaß an Sex und Metzelei legten, für den die Zuschauenden bzw. ihre Identifikationsfiguren auf der Leinwand sogleich bestraft werden mussten.)

Doch springen wir ein paar Jahre zurück. Ehe Yuzna selbst erstmals auf dem Regiestuhl Platz nehmen durfte, um vielleicht seinen gleich besten und wichtigsten Film vorzulegen, fungierte er als Produzent für seinen Kollegen und Wegbegleiter Stuart Gordon in drei Filmen, von denen zwei – die (eher freien) H. P. Lovecraft-Adaptionen „Re-Animator“ (1985) und „From Beyond“ (1986) – zu Klassikern des Horrorgenres wurden, während einer – „Dolls“ (1987) – vollkommen zu Unrecht eher in Vergessenheit geraten ist. Die Beiden bildeten den Teil eines Teams vor und hinter der Kamera, zu dem der durch seine Rolle als Dr. Herbert West in den „Re-Animator“-Filmen zu Kultstatus unter Genre-Aficionados gelangte Jeffrey Combs ebenso zählte wie die Darstellerinnen Barbara Crampton und Carolyn Purdy-Gordon, letztere die Gattin des Filmemachers, die er – so viel Trivia muss sein – immer wieder betont blutig das Zeitliche segnen ließ.

Zombies oder Menschen?

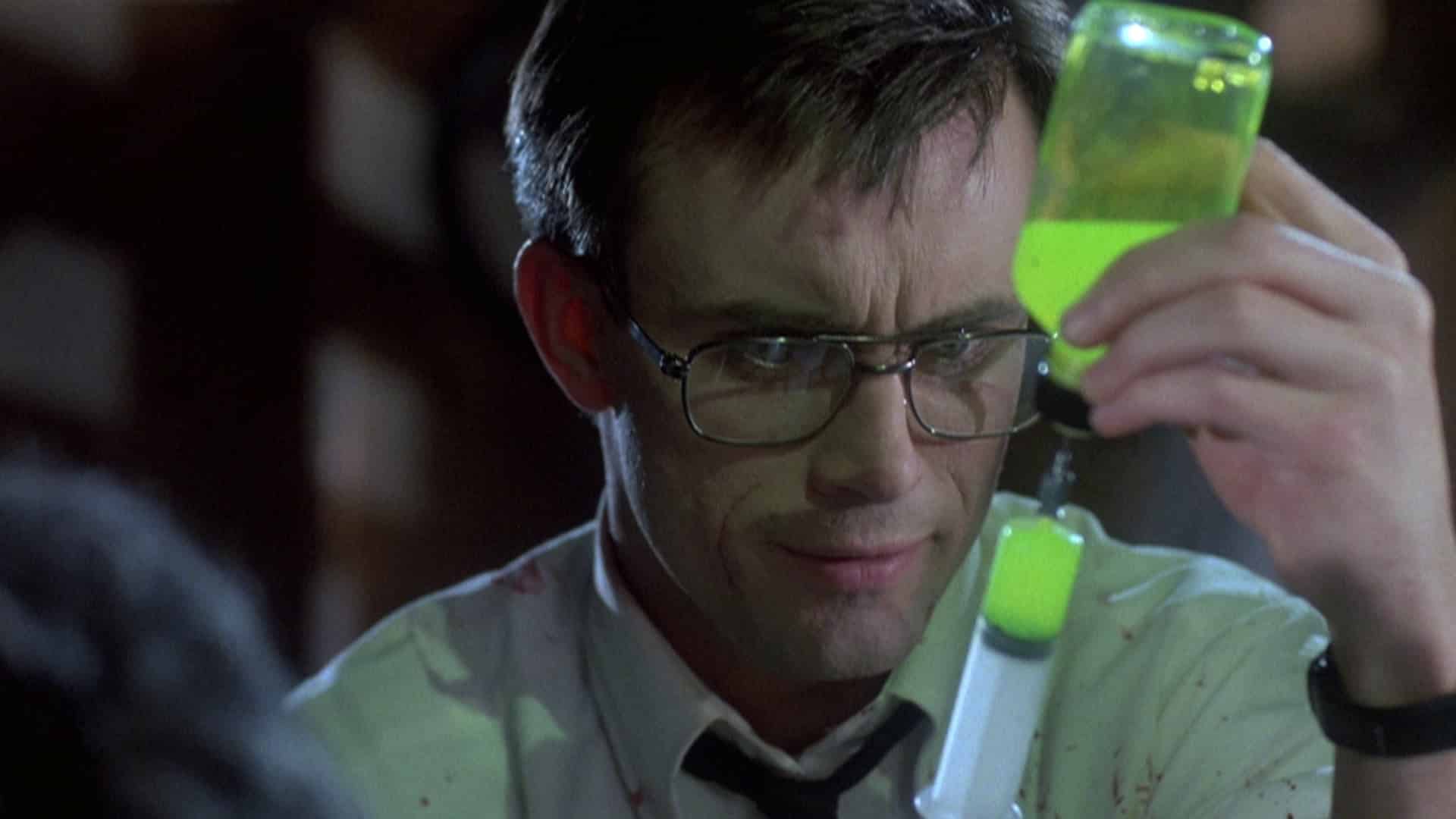

In Gordons Kino-Debüt – zuvor hatte er nur 1979 bei einem Fernsehfilm Regie geführt – „Re-Animator“ lässt der für die Figur des mad scientist einen neuen Prototyp schaffende Herbert West mit einer in perfektem Zeitkolorit neongrün gehaltenen von ihm erfundenen Substanz die Toten wieder auferstehen – einfach nur, weil er es kann. Im Gewand einer Horrorkomödie versteckt sich ein nekrophiles Melodram, in dem der Tod als letzte Barriere der amourösen Verstrickungen, der Strukturen des Begehrens der Figuren außer Kraft gesetzt ist. Überdies wird gerade die Wissenschaft zum unkontrollierbar wütenden Es, dem das Ich von Wests Kollegen Dan Cain (Bruce Abbott) ein ums andere Mal unterliegt (und wer möchte, kann auch hier in der Darstellung eines Systems, das keinerlei Regulierung unterworfen ist, keine Grenzen außer denen der eigenen Möglichkeiten kennt, ein Abbild eines neoliberal entfesselten Kapitalismus sehen).

Szene aus „Re-Animator“ (Foto: © Capelight Pictures)

Szene aus „Re-Animator“ (Foto: © Capelight Pictures)

Gerade das Finale von Yuznas erster Produktion nimmt mit seiner blutigen und schleimigen Special-Effects-Orgie, an der man eben, wie gesagt, ungetrübten und enthemmten Spaß haben darf und soll, die Eskalationslogik von seinen späteren eigenen Regiearbeiten vorweg, weshalb es nur zu stimmig ist, dass er selbst die beiden Sequels vorlegte: „Bride of Re-Animator“ (1989) und „Beyond Re-Animator“ (2003). Der zweite Teil zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass der böse Dr. Carl Hill (David Gale), darauf erpicht, durch Wests Erfindung zu Ruhm und Reichtum zu gelangen, als wohl einzige Figur der Filmgeschichte als körperloser Kopf in einem Sequel auftaucht, wie es West mit Yuznas typischem Hang zur wörtlich genommenen Metapher sarkastisch formuliert, als „talking head“, als „no-body“. Dass aus dem talking head durch angenähte Fledermausflügel auch noch ein flying head wird, gibt eine Vorstellung von der Lust am deformierten, derangierten Körper, mit der Yuzna nicht nur den Vorgänger, sondern auch sein eigenes Debüt – zumindest beinahe – überbietet und damit schon in seinem zweiten Film als Regisseur eine klare Autorenhandschrift vorweist. Darüberhinaus klingt natürlich schon im Titel der Frankenstein-Mythos eher in der filmischen Universal- als in der literarischen Shelley-Variante an, und den beiden Wissenschaftlern ist denn auch daran gelegen, eigenes Leben zu kreieren, indem sie die perfekte Frau zusammensetzen und animieren, die dann allerdings zu einer zwar tödlichen Kreatur wird, aber an Bemitleidenswürdigkeit höchstens noch von der Zombie-Dame in „Return of the Living Dead III“ (1993), Yuznas viertem Film, übertroffen wird. (Es ist bemerkenswert, dass die Untoten in ihrer Gordon/Yuzna-Variante, also sowohl in den „Re-Animator“-Filmen als auch in „Return of the Living Dead III“, nicht, wie etwa bei Romero, torkelnde, einzig und allein durch den Fresstrieb in Bewegung gesetzte Wesen sind, sondern agile und vor allem fühlende Menschen.)

Ein Disney-Film und getrennte Wege

Zumindest was den finanziellen Erfolg anbelangte kulminierte die Kooperation von Yuzna und Gordon in der Mitarbeit an dem Disney-Hit „Honey, I Shrunk the Kids“ („Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“, 1989), für den sie gemeinsam mit dem Fangoria-Gründer Ed Naha, der schon das Drehbuch zu „Dolls“ geliefert hatte, die Story erdachten und Yuzna überdies als Co-Produzent verantwortlich zeichnete. Davon abgesehen, dass die schön animierte Titelsequenz (zufällig?) die beste Szene des sonst eher mauen Marvel-Films „Ant-Man“ (2015) vorwegnimmt und ein Blockbuster, in dem im Vergleich auf zu Staubkorngröße geschrumpften Kindern riesenhafte gute Ameisen und böse Skorpione in Stop-Motion-Animationen dargestellt werden, einen aus heutiger Sicht durchaus nostalgisch stimmen kann, sollte man nicht zu viel Yuzna/Gordon in einem Disney-Film erwarten. Im Vergleich etwa zu den Ambivalenzen des Endes von „Dolls“, die das generell eher negative Menschenbild des Exploitationkinos geschickt unterminieren, zeichnet sich „Honey“ so sehr durch gutmütige Harmlosigkeit aus, dass man in jedem auftretenden Konflikt, sei es zwischen Individuen oder Gruppen, schon deutlich den Keim der Versöhnung erkennen kann. Und auch der von Rick Moranis gespielte mad scientist ist eher liebenswert schrullig – ganz im Gegensatz zu seinen in ihrem ungehemmten Forscherdrang gemeingefährlichen Pendants in „From Beyond“ und den „Re-Animator“-Filmen.

Mit den Achtzigern endete auch die enge künstlerische Zusammenarbeit von Yuzna und Gordon, die sich relativ unterschiedlich entwickelten, ohne sich doch jemals ganz aus den Augen zu verlieren. Ersterer widmete sich zunächst den im Horror-Genre so bedeutenden Sequels, indem er bei „Bride of Re-Animator“ (1989) nun selbst Regie führte, außerdem „Initiation: Silent Night, Deadly Night 4“ (1990) und „Return of the Living Dead III“ (1993) drehte, der ein gutes Beispiel dafür liefert, wie Yuzna es verstand, die etablierten Labels von B-Movie-Reihen für seine ganz eigenen Zwecke zu nutzen. So ließ er auf die parodistischen Vorgänger eine zutiefst tragische Post-Punk-Variation von „Romeo und Julia“ folgen, dessen weibliche Hauptfigur der einzige mir bekannte Borderline-Zombie der Filmgeschichte ist und bei aller hungerbedingten Grausamkeit eine ergreifende Verletzlichkeit an den Tag legt.

![]() Szene aus „H.P. Lovecraft’s Necronomicon“ (Foto: © StudioCanal)

Szene aus „H.P. Lovecraft’s Necronomicon“ (Foto: © StudioCanal)

Aus demselben Jahr stammt der insgesamt eher durchwachsene Omnibusfilm „H. P. Lovecrafts Necronomicon“, bei dem Yuzna die dritte Episode „Whispers“ und die Rahmenhandlung inszenierte (die anderen zwei Episoden stammen von Christophe Gans und Shususke Kaneko), in der es um den im Buch der Toten lesenden Lovecraft geht, gespielt von Jeffrey Combs, der wegen seiner Bedenken, dem Autor nicht ähnlich genug zu sein, bis fast zur Unkenntlichkeit geschminkt wurde. Dass der Stammschauspieler der beiden Filmemacher den Autor spielt, der auf ihr Schaffen solch großen Einfluss hatte, ist natürlich ein hübsches Gimmick.

Während es um Gordon in den Neunzigern, in die er mit der dystopischen Knastvision „Fortress“ mit Christopher Lambert in der Hauptrolle verheißungsvoll gestartet war, eher ruhig wurde, kehrte Yuzna mit „The Dentist“ (1996) in die Welt von Beverly Hills zurück, deren blutige Abgründe von einem zunehmend psychotischen, mit dem Handwerkszeug seiner Zunft mordenden Zahnarzt – wiederum sehr buchstäblich – offengelegt werden. Ein Sequel, das das Niveau des Erstlings leider nicht halten konnte, folgte 1998.

Aus demselben Jahr und wiederum im medizinischen Fach angesiedelt ist „Progeny“, dessen männliche Hauptfigur Arzt in der Notaufnahme ist, der gegen Ende in die Fußstapfen der vielen gemeingefährlichen Medizinerfiguren bei den beiden Filmemachern tritt. Was in den „The Dentist“-Filmen die Angst vorm Zahnarzt war, ist hier eine ebenfalls auf menschliche Urängste rekurrierende Horrorvision von einer Phase des menschlichen Lebens: der Schwangerschaft. Der Traum von einem gemeinsamen Baby, die der Protagonist und seine Frau hegen, gerät mehr und mehr zum Albtraum, als sich herausstellt, dass ihr Kind die Brut von – herzerwärmend altmodisch animierten – Aliens ist, die dem verzweifelten Doktor schließlich an Intelligenz überlegen sind, was auch die Tendenz begründet, die sich in Yuznas spanischem Werk fortsetzt, in – zumindest dem Plot nach – recht konventionell gehaltenen Genre-Erzählungen auf ein Happy End zu verzichten, den Ausgang von Geschichten, die ihr Medium, das DTV-B-Movie, bedingungslos ernst nehmen, mindestens ambivalent zu belassen.

Yuzna: Genre-Kino aus Spanien

Im Jahr 2000 ging Yuzna nach Spanien, wo er zusammen mit dem einflussreichen Produzenten Julio Fernández, Inhaber der in Barcelona ansässigen Firma Filmax, das Label Fantastic Factory gründete, das während seines Bestehens bis 2007 neun Horror- und Splatterfilme in englischer Sprache produzierte, wobei Yuzna bei vier davon selbst die Regie übernahm, während einer, „Dagon“ (2001), von Gordon inszeniert wurde. Hierbei handelt es sich um eine weitere Lovecraft-Adaption, die von der schönen Prämisse ausgeht, dass die zombieartige Bevölkerung eines Ortes an der Küste Spaniens, in den es ein junges neureiches amerikanisches Paar verschlägt, sich, dem titelgebenden Dämonen folgend, darauf vorbereitet ins Meer zu gehen und hier in Unsterblichkeit weiterzuleben.

Für die Fantastic Factory inszenierte Yuzna neben „Beyond Re-Animator”, dem es gelang, auf die Exzesse der beiden Vorgänger unter anderem mit einem wunderbar hysterisch aufspielenden Jeffrey Combs, den es als Herbert West nun in den Knast verschlagen hat, noch eins drauf zu setzen, auch vielleicht das Meisterstück seines Spätwerks: „Rottweiler“ (2004). Die beiden Filme verdeutlichen die Bandbreite, in der sich Yuzna im billig produzierten Genre-Kino bewegt: von bissiger Komik bis zu verbissener Ernsthaftigkeit.

Szene aus „Rottweiler“ (Foto: © Lionsgate Home Entertainment)

„Rottweiler“ ist in einem Spanien des Jahres 2018 angesiedelt, das unsere Gegenwart 2016 längst eingeholt zu haben scheint. Wie schon im ersten Fantastic Factory-Film „Faust – Love of the Damned“ (2000) sucht Yuzna auch hier mit seinen B-Filmen den Anschluss an Motive und Figuren der, nun ja, Hochkultur. War es dort die ewige Geschichte vom Mann, der seine Seele an den Teufel verkauft, in einer besonders blutigen und durchgeknallten Comic-Variante, so verweist hier schon der Name des Protagonisten auf den Höllentrip, den er vor sich hat: Dante (William Miller) begibt sich mit seiner Freundin Ula (Irene Montalà) auf ein Boot, das illegale Migranten aus Afrika nach Süd-Spanien bringen soll. „Infiltration“ heißt das Spiel, das für die beiden bald blutiger Ernst wird. Denn in Europa erwartet sie ein gnadenloser Repressionsapparat unter der Führung von Kufard (gespielt von der 2009 verstorbenen, seligen spanischen Genre-Ikone Paul Naschy) mit der titelgebenden technisch gepimpten Bestie, die gnadenlose Jagd auf den bald flüchtigen Dante macht, der nicht weiß, wohin es seine Geliebte verschlagen hat. Yuzna gelingt es immer wieder, das Thema der Flucht, das angesichts etwa des Krieges in Syrien und dem Massensterben auf dem Mittelmeer wohl heute so aktuell ist wie nie, in packende Bilder zu bannen, bis hin zur herzerweichenden, sich in den Kopf der ZuschauerInnen einbrennenden letzten Szene.

Gordon: US-amerikanische Gesellschaftspanoramen

Gordon hingegen blieb nach seinem Ausflug nach Europa mit „Dagon“ in den USA und verfeinerte mit seinem viel zu wenig beachteten Spätwerk im Niedrig-Budget-Bereich eine Kunst, die dem aktuellen Hollywood-Kino vollständig und schmerzlich abgeht: Filme zu machen, die in gerade einmal 85 Minuten beinahe episch anmutende Gesellschaftspanoramen entwerfen. Schon „King of the Ants“ (2003) entwickelt seine brutale Rachegeschichte vor dem Hintergrund prekärer Arbeitsverhältnisse, wirkt aber retrospektiv betrachtet eher wie eine Fingerübung für die bislang gewagtesten, reifsten und leider auch bis heute letzten Werke des Filmemachers, die etwa zeitgleich mit zwei Folgen der Serie „Masters of Horror“ (2005-07), die er inszenierte, entstanden: „Edmond“ (2005) und „Stuck“ (2007).

In ersterem macht sich die Titelfigur, der Angestellte Edmond (William H. Macy), nach der einsilbigen, schmerzhaft banalen Trennung von seiner Frau in den Straßen einer großen Stadt auf die Suche nach käuflichem Sex, wird ein ums andere Mal übers Ohr gehauen und steigert sich immer weiter in einen schließlich mörderischen Wahn hinein. Was in dem Bürogebäude von Edmonds Arbeitgeber beginnt, endet schließlich im Knast, wo der Film mit seiner letzten Szene nicht nur den bis hierher angestauten Rassismus ad absurdum führt, sondern die bis hierhin in einem Fort gedemütigte Titelfigur überraschend, ja verstörend ihr Glück finden lässt. Dass „Edmond“ den wohl ungewöhnlichsten, in seinen ausartenden Dialogen bzw. den Monologen des großartigen Hauptdarstellers auch philosophischsten Eintrag in die Filmographie Gordons darstellt, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass das Drehbuch von keinem geringeren als David Mamet stammt, der es auf Grundlage eines seiner Stücke verfasste.

In „Stuck“ schließlich findet Gordon in der titelgebenden, auch hier beim Wort genommenen Metapher des Feststeckens den gemeinsamen Nenner für den sozialen Stand auf den ersten Blick sehr verschiedener Figuren. Alles beginnt in einem Pflegeheim, dessen Alltag die erste Szene in Zeitlupe einfängt und mit Rap-Musik unterlegt, was dem Geschehen einen entrückten, zugedröhnten Anschein gibt. Hier arbeitet die Krankenschwester Brenda Boski (Mena Suvari) und das sehr hart, wie der Film gleich klarstellt, indem die Kamera nicht darum verlegen ist, das vollgeschissene Bett eines Patienten zu zeigen, das sie sauberzumachen hat. Der Tag beginnt mit einer guten Nachricht: Brenda soll befördert werden, wofür ihre Chefin (einmal mehr: Carolyn Purdy-Gordon) es jedoch als ausgemachte Sache ansieht, dass sie auch am Samstag arbeitet. Auf dem Nachhauseweg von einer Party-Nacht mit ihrer Kollegin, ihrem dealenden Freund, reichlich Alkohol und Ecstasy fährt Brenda den (seit kurzem) Obdachlosen Thomas Bardo (Stephen Rea) an, der eh schon einen verdammt beschissenen Tag hatte und nun lebend in der Windschutzscheibe ihres Autos stecken bleibt. Die verstörte Brenda tut alles, um den Unfall zu vertuschen und stellt das Auto mitsamt dem schwer verletzten, heftig blutenden Mann in ihrer Garage ab.

Szene aus „Stuck“ (Foto: © Constantin/Highlight)

Szene aus „Stuck“ (Foto: © Constantin/Highlight)

So düster wie Gordons Diagnose der sozialen Verhältnisse des Amerikas der 00er-Jahre auch ausfallen mag, „Stuck“ ist auch ein Film über persönliche Verantwortung, und darüber, wie eine Frau, die diese nicht für ihr Handeln übernehmen will, sich geradezu notwendigerweise immer weiter in Schuld verstrickt. Aber auch die Nebenfiguren handeln verroht, ausschließlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht. So erklärt etwa Brendas Freund ihr, dass ein Unfall niemanden interessiert, wenn das Opfer ein „Penner“ ist, oder der Vater der lateinamerikanischen Familie, die das Haus neben der Protagonistin bewohnt, hält seine Frau und seinen Sohn dazu an, den grausigen Fund, den sie in der benachbarten Garage machen, für sich zu behalten, um keine Probleme mit der Migrationsbehörde zu bekommen. Der Film, dessen letzte Einstellung lodernde Flammen zeigt, erzählt davon, dass die Hölle da draußen ist, aber auch davon, dass die Menschen im allgemeinen nichts mehr tun, um ihre Qualen zumindest zu mildern.

Während dieser fulminante Film der bislang letzte Gordons bleiben sollte, verschlug es Yuzna nach der Auflösung der Fantastic Factory 2007 in noch abgelegenere Orte der Filmwelt, nämlich auf die Philippinen, von wo aus er 2010 den wenig überzeugenden „Amphibious 3D“ vorlegte, wiederum sein bis dato letztes Werk (immerhin arbeitete er derzeit laut IMDb an gleich mehreren neuen Projekten).

Was Brian Yuzna und Stuart Gordon mit den Heroen des internationalen Horror- und Splatterkinos, mit Wes Craven, John Carpenter, George A. Romero und David Cronenberg, aber auch mit Dario Argento oder Lucio Fulci, verbindet, ist dass das Genre, vielleicht genauer: das sinistre Welt- und Menschenbild des Exploitationfilms, für sie nur Mittel zum Zweck ist, gewissermaßen das Material, das ihnen dazu dient, eine ganz eigene Vision vom Menschen und der Welt, die er für sich erschaffen hat, zu verwirklichen. Darin sind die beiden auch wie einige der zuvor genannten dezidiert politische Filmemacher. Es ist eine Schande und ein großer Verlust für die aktuelle Filmlandschaft, dass das Schaffen von zwei der auch über das amerikanische Kino hinaus wichtigsten Genre-auteurs der letzten paar Dekaden bis auf weiteres brach liegt.

* * *

2. Dolls (USA 1987)

Rache der Schwarzen Pädagogik

von Nicolai Bühnemann

Stuart Gordon und sein – zumindest als Regisseur immer noch sträflich unterschätzter – Kompagnon Brian Yuzna machten sich ab der Mitte der Achtziger Jahre nicht nur zu Erneuerern eines sich in endlosen Slasher-Sequels und –Rip-Offs totlaufenden amerikanischen Horrorkinos, sie zählen mit ihren betont kleinen Filmen auch zu den großen subversiven Kräften des amerikanischen Films ihrer Zeit überhaupt. So wie die Splatterfilme von Craven, Hooper oder Romero in den Siebzigern auch als grimmige Antworten auf den Watergate-Skandal und den Krieg in Vietnam gelesen werden können, so reagieren Gordon und Yuzna mit den ihren auf die Zumutungen einer von der Politik von Reagan und Thatcher – und ihren Nachahmern – geprägten Dekade.

Wie passt nun „Dolls“, 1985 unter der Regie von Gordon und der Produktion von Yuzna in Italien gedreht, aber erst 1987 in die Kinos gebracht, in dieses Bild? Nun, vielleicht sollte man damit beginnen anzumerken, dass wir es hier mit einem, auch für Gordon/Yuzna-Verhältnisse, in jeder Hinsicht kleinen Film zu tun haben. Mit wahrscheinlich recht überschaubarem Budget und – sieht man von der Vielzahl mordender Spielzeuge einmal ab – noch überschaubarerem Figurenensemble erzählt „Dolls“ in kompakten 78 Minuten einen Plot, der zum Großteil in einem einzigen, freilich recht riesigen Haus spielt, und locker auf einen Bierdeckel passt. Dazu passt, dass sich die kritischen Töne hier nicht auf ein gesellschaftliches großes Ganzes beziehen, sondern vielmehr auf die Keimzelle der Gesellschaft abzielen: die Familie.

Und die Familie, Vater, (böse) Schwiegermutter, kleine Tochter, die wir in den ersten Szenen im Auto kennenlernen, ist kein Ort, an dem ein Kind großgezogen werden sollte, soviel steht fest! Die beiden ihre wohl chronische schlechte Laune sowieso schon permanent an der siebenjährigen Judy auslassenden Erwachsenen werden noch garstiger, als sie bei ihrem Urlaub im englischen Hinterland mit dem Auto im Schlamm stecken bleiben. Unterschlupf bietet ein altes Anwesen, das – scheinbar! – nur von dem alten Puppenbauer Gabriel Hartwicke (Guy Rolfe) und seiner Frau Hilary (Hilary Mason) bewohnt wird, und in dem schon der Kindskopf Ralph (Stephen Lee) mit zwei punkigen Anhalterinnen Zuflucht vor dem Gewitter gefunden haben. Doch Judy, die schnell in Ralph, der eigentlich gar nicht viel machen muss, außer ängstlich und in jeder seiner Bewegungen entschieden unerwachsen zu wirken, um eine der tollsten Figuren des Kinos der Achtziger zu werden, einen Verbündeten findet, bemerkt sehr bald, dass hier etwas nicht stimmt. Ist vielleicht an der Geschichte von dem Spielzeug, das während man schläft zum Leben erwacht, etwas dran? Und geht es bei diesem Eigenleben der vermeintlich unbelebten Puppenwelt am Ende gar mörderisch zu?

„Dolls“ setzt auf routinierten Grusel, der durch die finsteren, immer wieder vom draußen tobenden Unwetter durchblitzten Gänge des Anwesens und die wirklich creepy animierten Puppen entsteht. Dazu kommen noch einige recht garstige blutige Kills. Die Angstphantasie von dem lebenden bösen Spielzeug entwickelt sich am Schluss zur Erfüllung der Rachefantasie vom Anfang, aus der einen nun kein stiefmütterlicher Klaps mehr wecken kann. Dabei bleibt das Ende gerade dadurch ambivalent, dass es scheinbar so ganz und gar auf Ambivalenzen verzichtet, sich ganz auf die Seite der Kinder und Kind gebliebenen schlägt und die geldgeilen, gehässigen und gefühlskalten Erwachsenen von nun an dazu verdammt, Ihresgleichen zu zerfleischen. Schwarze Pädagogik einmal anders herum.

Szene aus „Dolls“ (Foto: © Koch Media/NSM)

Szene aus „Dolls“ (Foto: © Koch Media/NSM)

* * *

3. Fortress (USA 1992)

Überwachen und Strafen

von Nicolai Bühnemann

Die Zukunft. In den USA herrscht strenge Geburtenkontrolle. Jede Familie darf nur ein Kind bekommen. John Brannick (Christopher Lambert) und seine Frau Karen (Loryn Locklin) versuchen ins Land einzureisen, ohne dass die Grenzkontrollen mitbekommen, dass Karen zum zweiten Mal schwanger ist. Sie werden erwischt und in das unterirdische Hochsicherheitsgefängnis „Fortress“ gebracht. Dem aufrichtigen und mutigen John gelingt es schnell, sich unter den Insassen zu behaupten – und sich bei der Leitung unbeliebt zu machen. Nachdem er sich in einem Kampf gegen einen verurteilten Mörder und Bandenführer durchsetzt, aber sich weigert, den Befehl des Gefängnisdirektors Poe auszuführen, ihn zu töten, kommt er in die „Mind Wipe Chamber“, wo sein Bewusstsein in einer mehrtägigen Tortur ausgelöscht werden soll. Um ihm das Leben zu retten, lässt sich Karen darauf ein, mit Poe zusammenzuleben. Als John nach mehreren Monaten aus seinem Zustand der geistigen Umnachtung erwacht, kennt er nur noch ein Ziel: den Ausbruch, der noch niemandem geglückt ist.

Keines der Versatzstücke, aus denen Stuart Gordon und sein Autoren-Team den ultimativen Knast der Zukunft bauen, ist an sich neu. Alles in „Fortress“ kennt man aus anderen Endzeit- bzw. Gefängnis-Filmen. So erinnert etwa bereits die Gestaltung der opening credits an Paul Verhoevens zwei Jahre zuvor entstandenen „Total Recall“. Das unterirdische Gebäude mit seinen röhrenartigen gigantolomanen Fahrstuhlschächten in gleißendem Blau, durch deren Decke riesige Ventilatoren Sauerstoff in die Festung pumpen, paraphrasiert die dystopischen Architekturen des Science-Fiction-Kinos – von „Metropolis“ bis „Blade Runner“.

Am Anfang, wenn John im Fahrstuhl zu seiner Zelle kommt, bieten diese die Kulisse für klischierte Gefängnis-Bilder: finster dreinschauende Männer, die in Grüppchen zusammen stehen und Gewichte stemmen. Die Wucht des Films jedoch entsteht aus seiner enormen Verdichtung der bekannten Versatzstücke und Motive zu einer bedrückenden Vision von Überwachen und Strafen, bei der es Michel Foucault wohl eiskalt den Rücken heruntergelaufen wäre. Hier ist die Überwachung absolut. Sie erstreckt sich bis in die Körper und Köpfe, der so wirklich transparent gewordenen Menschen. Bei ihrer Ankunft wird den Gefangenen eine Sonde in den Magen implantiert. Über diese können ihnen Schmerzen zugefügt werden oder sie kann zur Explosion gebracht werden. Auf dem Boden sind gelbe und rote Linien angebracht. Das Übertreten der gelben führt zum Schmerz, das der roten zum Tod. Viele der Mauern, die die Gefangenen halten, sind für sie ebenso unsichtbar geworden wie die Außenwelt oder die Menschen (?), die Urheber ihrer Martern sind. Am Bau der sichtbaren Mauern hingegen werden die Insassen aktiv beteiligt. „Fortress“ gehört der Men-Tel-Corporation, die einerseits für die Gefangenen Geld vom Staat erhält, andererseits werden diese als kostenlose Arbeitskräfte genutzt, die den Knast immer weiter bauen. Die mobilen Kameras an der Decke sehen nicht nur äußere „Subversionen“, sie scannen auch die Gedanken und Träume. Jeder „illegitime Denk-Prozess“ – etwa an Sex – führt zu Schmerzen.

Aber noch etwas ist bedrückend an dieser Welt. In ihr scheint das Böse kein Subjekt mehr zu haben. Kurtwood Smith spielt den Gefängnisdirektor – und wer ihn als skrupellosen Gangster in „Robocop“ gesehen hat, weiß, dass er verdammt gut darin ist, böse zu sein. Poe heißt er, aber der „Autor“ des Schreckens dieser Welt ist er gerade nicht. Auch er ist ein Produkt der Men-Tel, was wiederum ein sprechender Name ist (mental). Der Überwachungscomputer, den er bedient, heißt Zed-10, doch das letzte Glied einer Kette (Z) ist auch er nicht. Vielmehr bleiben diejenigen, die wirklich die Fäden in der Hand halten, in diesem Film auf kafkaeske Weise unsichtbar, abwesend.

Christopher Lambert übertreibt das Klischee des traumatisierten Rechtschaffenden derart, dass es schon wieder lustig ist. In einer Nebenrolle als Zellengenosse – und späterer Mit-Flüchtling – ist ein gut aufgelegter, unrasierter, langhaariger und bebrillter Jeffrey Combs zu sehen. Für Gordon/Yuzna-Aficionados immer ein Vergnügen.

Natürlich weiß Gordon letztlich außer einem fetzigen B-Movie-Spektakel aus seiner finsteren Zukunfts-Vison nichts zu machen (wobei die set pieces, aus denen dieses zusammengesetzt ist, von recht unterschiedlicher Qualität sind. Immerhin gelingt es dem Film gegen Ende, die Spannung ordentlich anzuziehen). Natürlich bleibt bei der Flucht aus der Welt der absoluten Überwachung die Glaubwürdigkeit gründlich auf der Strecke. Natürlich könnte, wer den Hang zum ideologiekritischen Mäkeln hat, beklagen, dass die bürgerliche Kleinfamilie die einzige Utopie ist, die „Fortress“ seiner finsteren Zukunft entgegenzusetzen weiß.

Daran, dass solche mittelgroß budgetierte Exploitation, die heute genauso ausgestorben scheint wie die Video-Kassette, für die sie einst produziert wurde, nicht nur nostalgisch verklärbar ist, sondern auch einen finstereren – und teilweise erschreckend zutreffenden – Blick in die Zukunft wirft, schauriger als es der Hollywood-Mainstream könnte, ändert das alles jedoch nichts.

Szene aus „Fortress“ (Foto: © Columbia)

Szene aus „Fortress“ (Foto: © Columbia)

* * *

4. Return of the Living Dead 3 (USA 1993)

Abjekte Splatterbilder, unheimliche Gefühle

von Lukas Foerster

Wenn die Freundin einem direkt nach dem Sex “that was incredible” zuflüstert, dann wünscht man sich nicht unbedingt, dass sie anstatt der eben erlebten Ekstase die Begegnung mit einem blutrünstigen Zombies einige Stunden zuvor meint. Aber Julie Walker (Melinda Clarke) kommt nun einmal nicht los von dem Anblick, der sich ihr und Curt Reynolds (J. Trevor Edmond) früher am Abend geboten hatte: Die beiden hatten, mithilfe einer Schlüsselkarte, die Curt seinem bei der US-Armee beschäftigten Vater John Reynolds (Kent McCord) entwenden konnte, eine Militärbasis ausspioniert, auf der Wissenschaftler Tote zum Leben erwecken, um gefühl- und schmerzresistente Supersoldaten heranzuzüchten. Gleichzeitig ist es kein Zufall, dass der Satz im Zustand postkoitaler Ermattung fällt. Denn erst recht nicht los kommt sie von dem Zusammenhang von Lust, Schmerz und Tod, den sie in sich selbst entdeckt, und dessen Eigendynamik den Rest des Films bestimmen wird.

Wenn Julie wenig später nach einem Motorradunfall, den sie selbst durch einen Griff in Curts Schritt herbeigeführt hat, stirbt, und anschließend von ihrem recht tumben, ihr hoffnungslos verfallenen Freund wieder zum Leben erweckt wird, ist das nichts weiter als die logische Folge dieses bereits vorher etablierten Zusammenhangs. Oder anders ausgedrückt: die nächste Eskalationsstufe der Selbsterforschung einer jungen Frau, die ihr ganzes Selbst, Körper wie Geist, zu einem Experimentierfeld erklärt. Rückblickend erkennt man, dass diese Selbsterforschung sogar noch früher begonnen hatte: in dem Moment, in dem Julie, beim Einbruch des Teeniepaars in die Militärbasis, die erst nicht funktionierende Schlüsselkarte freudig, fast gierig ableckt und dadurch wieder in Betrieb nimmt. “It’s all in the tongue.”

Nach der Schlüsselkarte werden Leichen verlebendigt, die dann selbstverständlich keine Ruhe geben. Auch Julie entwickelt Appetit auf Gehirn, ihren Curt rührt sie aber vorerst nicht an. Die Liebe reicht in der Tat, wie die Romantiker schon längst wussten, über den Tod hinaus, hat aber möglicherweise trotzdem ein Verfallsdatum. Die zunächst noch halbwegs menschenähnliche frischgebackene Untote Julie weiß einerseits, wie es am Ende kommen wird – schließlich hat sie die enthemmt um sich beißenden Bestien zu Filmbeginn selbst fasziniert beobachtet. Andererseits klammert sie sich verzweifelt an die Reste ihrer emotionalen Existenz, und findet bald ein so überraschendes wie einleuchtendes Hilfsmittel: In der schrittweisen Selbstzerstörung, im sich selbst zugefügten Schmerz entkommt sie kurzzeitig dem Gehirnhunger.

Die äußere Form dieser Selbstgeiselung – Metall, das sich durch die Haut bohrt, brandings, Schnitte ins eigene Fleisch – sind wiederum nicht zufällig Intensivierungen modischer Accessoires von Subkulturen im Umfeld von Goth und Punk, denen Julie mit ihren rot gefärbten Haaren und ihrem Leder-plus-Silberschmuck-Look von Anfang an nahe steht. Sie, die wie eine noch unreife, aber dafür umso enthusiastischere Version klassischer Horrorfilm-femme-fatales à la Barbara Steele oder Edwige Fenech wirkt, erfährt den Schrecken, die ihr zustoßen, nicht wie etwas ihr Äußerliches. Ganz im Gegenteil ist sie von Anfang an hoffnungslos, mit Haut und Haaren, in die Mechanismen ihres eigenen Untergangs verstrickt – dennoch ist ihre Reaktion auf die Veränderungen, die sie an sich selbst wahrnimmt, freilich noch ganz von der gleichzeitig neugierigen und ängstlichen Naivität geprägt, die das Kennenlernen einer wie auch immer erwachsenen Sexualität vermutlich fast stets mit sich bringt.

„Return of the Living Dead III“ ist also einerseits eine romantische Zombie-Komödie mit SM-Untertönen, andererseits ein ins Fantastische verschobener psychosexueller Coming-of-Age-Film. Sowie nicht zuletzt ein gut geölter B-Film, der sein erkennbar niedriges Budget mit viel fröhlicher Spezialeffektbastelei und einem offensiven Bekenntnis zur eigenen Kulissenhaftigkeit ausgleicht. Kurz gesagt: ein echter Yuzna. Wie im Fall des drei Jahre zuvor entstandenen magnum opus „Silent Night, Deadly Night 4“ sollte man sich von der Seriennummer im Titel nicht aus der Ruhe bringen lassen – die delirante Eigensinnigkeit des Vorgängers erreicht der Regisseur diesmal zwar nicht ganz, aber wieder kümmert er sich kein bisschen um die leidige Aufgabe, den erzählerischen oder stilistischen Vorgaben eines Franchise gerecht zu werden. Bis auf die Zombiethematik hat sein Film kaum etwas mit seinen beiden Vorgängern gemein, und es gibt auch nicht allzu viele Verbindungslinien zu George Romeros bekannteren „Living Dead“-Serie, zu der sich die ursprünglich von Dan O’Bannon und John A. Russo ersonnenen „Return…“-Nachzügler offensiv parasitär verhalten.

Yuzna zieht wie immer sein eigenes Ding durch, und ein weiteres Mal wundert man sich, warum so wenig andere Regisseure die Freiheiten, die der VHS-Boom in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren eigensinnigen Genrefilmern eröffneten, auf ähnlich erquickliche Weise zu nutzen wussten. Der bei ihm stets mitgedachten politischen Dimension mag es diesmal etwas an Schärfe und vor allem Spezifizität fehlen – wobei zumindest das Bild eines in ein Exoskelett eingepassten schwarzen Zombies, dem nach und nach diverse Körperteile vom maroden, aber nach wie vor potentiell todbringen Leib geballert werden, doch einiges Verstörungspotential bietet; umso betörender ist dafür der dunkelromantische Drive, den Yuzna seinem Beitrag zum Untotengenre beimischt. Wo jüngere Versuche, Zombies mit Gefühlen aufzuladen – siehe „Shaun of the Dead“, „Warm Bodies“ und so weiter – eher darauf abzielen, den Horror abzuschwächen, indem sie ihn mithilfe von nerdiger Satire oder Young-Adult-Kitschklischees einwattieren, potentiert „Return of the Living Dead III“ den Schrecken, indem er die abjekten Bilder des Splatterkinos mit unheimlichen Gefühlen kurzschließt.

Szene aus „Return of the Living Dead 3“ (Foto: © NSM)

Szene aus „Return of the Living Dead 3“ (Foto: © NSM)

* * *

5. The Dentist (USA 1996)

Down and Dead in Beverly Hills

von Nicolai Bühnemann

Beverly Hills: Ein Albtraum ganz in weiß. Weiß sind die von gleißendem Sonnenlicht durchfluteten Interieurs des protzigen Hauses von Dr. Feinstone (Corbin Bernsen). Weiß ist der Bademantel seiner schönen Frau Brooke (Linda Hoffman). Weiß sind die Zähne der Schönen und Reichen – und natürlich Weißen –, die Feinstone behandelt, denn er ist Zahnarzt. Nicht weiß hingegen sind der Schmutz, die Bakterien, die Fäulnis, die es für Feinstone, so sein schon zu Beginn etwas eigenartiges Berufsethos, auszumerzen gilt. Sie sind auch das einzige, wovor sich der neurotisch hygienebesessene Zahnarzt mehr fürchtet als vor dem Finanzamt. Dieser Schmutz macht sich jedoch nicht nur in den Mündern seiner Patienten breit, er dringt auch in sein Privatleben ein. Genauer: in den Mund seiner Frau, in Form des pool boys Matt, der nicht nur aussieht, als sei er aus einem Porno entlaufen, sondern auch hauptsächlich da zu sein scheint, um die sexuellen Phantasien der gelangweilten Hausfrauen von Beverly Hills zu befriedigen. Mit ihm also kommt „dreckiger“ Sex – oder zumindest das, was jemand wie Feinstone dafür halten mag – in die sterile weiße saubere Welt des Zahnarztes. Dieser beobachtet äußerst unamüsiert, wie Brooke Matt am Pool einen bläst, wie der makellose weiße Körper seiner Frau von seinen schmutzigen Händen beschmiert wird. (Interessant ist hier, dass es eigentlich kaum noch um Eifersucht geht, sondern eher ums klassistische Ressentiment und das sexuelle Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem ebenso „schmutzigen“ wie potenten Proletarier.) Ebenfalls nicht weiß ist Detective Gibbs (Ken Foree, der schon in „Dawn on the Dead“ einen Polizisten spielte, und sich seit dem zu einer gern gesehenen B-Movie-Ikone entwickelt hat). Er hält Zahnärzte sowieso für Folterknechte in weiß, und verdächtigt deshalb, als der Hund von Feinstones Nachbarin erschossen wird, schnell den Dentaldoktor. Mit gutem Grund, denn dieser, der sein seelisches Gleichgewicht schon zu Beginn mehr schlecht als recht mit Händen voller Tabletten zu halten versuchte, dreht nun vollends durch. Er tritt, mit Pistole und vor allem dem Handwerkszeug seiner Zunft bewaffnet, einen Rachefeldzug gegen den Schmutz an, zieht eine immer größere Blutspur durch sein privates und berufliches Umfeld. Wo weiß war, soll rot werden.

Von meiner ersten Sichtung des Films vor etlichen Jahren hatte ich vor allem die Zahnarzt-Szenen in Erinnerung, die mehr durch Mark und Bein gingen als das meiste andere, was ich an Splattrigem bislang in einem Film gesehen hatte. Tatsächlich sind die Nahaufnahmen von Bohrern, die sich in Zähne fräsen, bis das Blut sprudelt, von Küretten und Spritzen, die ins Zahnfleisch eindringen und die verzerrten Subjektiven Feinstones, der – zunehmend unter Wahnvorstellungen leidend – die Zähne seiner Patienten/Opfer als vergammelte Stümpfe sieht, nichts für Zartbesaitete – und schon gar nicht für Menschen mit Zahnarztphobie. Erstaunt hat mich allerdings, wie kurz diese Sequenzen sind (gut möglich, dass ich in der Erinnerung auch den ersten und den zweiten Teil durcheinander warf, der leider nur hiervon schon quantitativ einiges mehr zu bieten hat).

Vollkommen entgangen war mir damals jedoch, wie sehr Brian Yuzna hier an die brachial-satirische Kritik an der „besseren Gesellschaft“ anknüpft, die ja schon sein Regie-Debüt und Meisterwerk „Society“ auszeichnete, dessen Handlung ebenfalls in Beverly Hills angesiedelt war. Entpuppte sich die High Society dort als verschworene Gesellschaft von Mutanten, denen die sozial Schwächeren nur als Nahrungsmittel dienten, wohnt auch hier – schon bevor der dentale Terror wirklich beginnt – unter der schneeweißen Oberfläche das Grauen. Die perfekte Ehe, von der Feinstone zu Beginn im Voive Over spricht, stellt sich in nur einer Szene als keimfreier und gefühlskalter Albtraum heraus. Der Seitensprung der Frau erscheint allzu nachvollziehbar. Kaum sympathischer sind viele der Nebenfiguren. Hier kann ein hübsches Teenager-Naivchen keine Zehn Sekunden im Wartezimmer sitzen, ohne von einem „Agenten“ (Mark Ruffalo in einer frühen Rolle) angequatscht zu werden, ob sie „modeln“ möchte oder ist ein schmierige Steuerfahnder (Earl Borne) gerne bereit, gegen kleine Gefälligkeiten ein Auge zuzudrücken.

Mit jedem Yuzna-Film, den ich (wieder-)sehe, verstehe ich diejenigen, die in dem Mann einen eigentlichen Stümper sehen, der sich lediglich darauf versteht, die Bedürfnisse adoleszenter Gorehounds zu befriedigen, etwas weniger. Inszenierung, Kamera und Ausleuchtung von „The Dentist“ sind von einiger – szenenweise sogar beträchtlicher – Eleganz. Nur ein Beispiel bietet folgende Plansequenz: Als Feinstone Brooke in eine Falle in seiner Praxis lockt, sehen wir, die Kamera in Kniehöhe, zunächst wie sie durch eine Tür tritt, der lange Schatten ihrer Beine in Nylons und High Heels auf dem Boden. Immer in gleicher Höhe folgt der Kamera-Blick ihren Beinen zunächst, bis sie durch eine andere Tür geht. Nun schleicht die Kamera durch einen leeren Flur, ganz blaustichige Dunkelheit und lange Schatten, bis sie zu einer weiteren Tür gelangt, aus der die Beine wieder ins Bild treten. Das sieht nicht nur ziemlich schick aus und sorgt für gelungene Suspense, es ist auch ein schönes Beispiel für die bewusste Inszenierung eines männlichen penetrierenden Kamera-Blicks, der alles, was er erfasst – also nicht nur Frauenbeine und das, was sie schmückend umhüllt, sondern auch die Räume, durch die sie sich bewegen – in einen Fetisch verwandelt.

„The Dentist“ folgt der gleichen Struktur wie viele andere Filme des Regisseurs. Eine – von vornherein als grundfalsch etablierte – Normalität öffnet sich immer mehr dem Grauen, um schließlich in einem so blutigen wie grotesken Albtraum, im fröhlichen Splatter-Exzess zu enden.

Szene aus „The Dentist“ (Foto: © 84′ Entertainment)

Szene aus „The Dentist“ (Foto: © 84′ Entertainment)

* * *

6. Beneath Still Waters (ES 2005)

Vor 40 Jahren in Marienbad

von Jochen Werner

Am Anfang war die große Flut. Der Prolog von „Beneath Still Waters“ führt uns in die 1960er Jahre zurück, an den Tag, bevor das nordspanische Dörfchen Marienbad infolge eines großen Staudammbaus überflutet wird. Die beiden halbwüchsigen Jungen Teo und Luis machen sich ein letztes Mal auf in die längst geräumte und dem Untergang geweihte Stadt, um dort allein in leeren Straßen adoleszente Abenteuer herbeizufantasieren. Aber sie sind weniger allein, als es zunächst scheint, und als Geisterstadt geht Marienbad nicht nur aufgrund seiner vermeintlich völligen Verlassenheit durch, stoßen die beiden Kinder doch in einem ehemaligen Kino – wo sonst? – auf ein schauriges Szenario angeketteter Menschen. Einer von ihnen, wie sich später herausstellt der Sektenführer und Schwarzmagier Mordecai Salas, überzeugt Teo, seine Fesseln zu lösen – und tötet den Jungen anschließend mit bloßen Händen. Luis kann fliehen, und die Fluten begraben Marienbad unter sich – und doch überlebt da etwas, das erst 40 Jahre später erneut an die Oberfläche drängt…

Brian Yuzna ist einer der letzten verbliebenen Träumer des DTV-Horrorfilms, und seine Träume führen ihn seit der Jahrtausendwende rund um die Welt. Im Verlauf der 1990er Jahre muss er wohl gespürt haben, dass die Luft für die Produktion niedrigbudgetierter, aber doch ambitionierter Horrorfilme für den DTV-Markt in den USA immer dünner wurde – ein Befund, der sich seither nur bestätigte, klafft doch bis heute zwischen größeren, fürs Kino konzipierten und budgetierten Filmen und den Billigstproduktionen von SyFy oder Asylum eine beträchtliche Lücke. Yuzna reagierte darauf, indem er gen Europa schaute, wo zeitgleich das spanische Genrekino eine Blütezeit erlebte, und mit dem Produzenten Julio Fernández ein hochambitioniertes Projekt aus der Taufe hob. An die große Genrefilmtradition der Hammer-Studios suchten Yuzna und Fernández mit ihrer eigenen Fantastic Factory anzuknüpfen. Mit spanischen Filmteams und Darsteller*innen wurden zunächst Regiearbeiten von Yuzna selbst und seinem alten Weggefährten Stuart Gordon realisiert, später dann auch Projekte junger spanischer Filmemacher wie Jaume Balagueró oder Paco Plaza.

„Beneath Still Waters“ ist der letzte von insgesamt neun Filmen, die zwischen 2001 und 2006 von der Fantastic Factory produziert wurden, und Yuzna ließ in diversen Interviews durchblicken, dass seine Produktionsgeschichte nicht die einfachste war – derart frustrierend für ihn gar, so lässt sich jedenfalls rückblickend vermuten, dass Yuzna dem spanischen Kino anschließend völlig den Rücken kehrte und sich nach neuen, aus amerikanischer Sicht noch entlegeneren Produktionszusammenhängen umsah. Gegen Ende der letzten Dekade war er an zwei indonesischen Produktionen beteiligt – als Produzent am Anthologiefilm „Takut: Faces of Fear“ und auch als Regisseur an seiner bis dato letzten Regiearbeit „Amphibious 3D“ – und beabsichtigte dort wohl ähnliche Strukturen wie die der Fantastic Factory aufzubauen, was jedoch am Zusammenbruch der lokalen Wirtschaft bereits im Ansatz scheiterte.

Auch „Beneath Still Waters“ merkt man in mancher Hinsicht an, dass es an Ressourcen mangelte, um die gar nicht mal so kleine Vision vom (einmal mehr) lovecraftianisch anmutenden, tatsächlich aber auf einen Roman von Matthew Costello zurückgehenden Bösen umzusetzen, das Besitz von einer gesamten Stadt ergreift und noch Jahrzehnte später am Meeresgrund weiterlebt. Die CGI-Effekte wirken wie aus einer ganz frühen PlayStation-Generation in den Film einkopiert, die Darsteller*innen haben mit den englischen Dialogen ebenso zu kämpfen wie der Plot mit einigen sehr sprunghaften Twists, die den Eindruck vermitteln, für die Inszenierung einiger nicht unwichtiger Plot Points habe es letztendlich einfach am nötigen Kleingeld gemangelt. Und dennoch, am Ende kann man kaum anders, als „Beneath Still Waters“ wunderschön zu finden.

Woran liegt das? Nun, auch wenn die filmische Welt, die er aufbaut, aufgrund der arg begrenzten Ressourcen und Talente vieler Beteiligter ungefähr so authentisch rüberkommt wie die erschreckend schlecht operierten Silikonbrüste der für eine durchaus hübsche Zombiekoitussequenz blankziehenden Nebendarstellerin Pilar Soto, wirkt eigentlich alles in diesem Film aufrichtig. Wo sich die oben bereits zitierte kontemporäre Konkurrenz in Sachen Billighorror stets Hals über Kopf in die hyperironisierte Überaffirmation eigener Unfähigkeiten hineinstürzt, da versucht Yuzna im Grunde in jedem einzelnen seiner Projekte trotzdem einen guten Film zu drehen – so gut es eben geht mit dem, was zur Verfügung steht. Und es gibt Momente in „Beneath Still Waters“, in denen gerade angesichts des knappen Budgets ein erstaunlicher Aufwand betrieben wird, der sich eigentlich nur durch Liebe schlüssig erklären lässt: Neben den wahrlich grausigen CGI-Sequenzen stehen eben auch bezaubernde Make-Up-Effekte, Latexmonster, abgerissene Gummiarme oder das wunderbare Miniaturmodell des versunkenen Marienbad. In diesen Augenblicken schimmert eine Großzügigkeit, ein zutiefst poetischer Überschuss durch die Filmbilder hindurch, der vielleicht nur noch herzerwärmender schimmert, weil der Kontrast zu all dem, was nicht so recht funktionieren mag, so deutlich zutage tritt.

Obgleich also Yuzna gemeinsam mit Stuart Gordon und ihrem Film „Re-Animator“ unzweifelhaft eine Schlüsselrolle in der Postmodernisierung des Horrorkinos in den 1980er Jahren einnimmt, ist seine Lebensleistung im Grunde diametral dazu zu verorten: In die Falle des „SOBIG“ – so bad, it’s good – sind Yuznas Filme nie, wirklich: nie, getappt – und bereits „Re-Animator“ funktionierte und funktioniert ja auch gerade deshalb so gut, weil er zwar lustig ist, es aber dort, wo er es nicht ist, auch ernstnehmen lässt und vonseiten der Filmemacher spürbar ernst genommen wird. Auch Komik braucht schließlich, gerade bei einem so schwierig zu schaffenden Hybrid wie der Horrorkomödie, etwas Anderes, Dunkleres, Ernsteres, an der sie sich zu reiben vermag.

Sicher gibt es in „Beneath Still Waters“ einige Unzulänglichkeiten, an denen sich auch Trash-Glotzer in ihrem Bestreben ergötzen, von oben herab auf Filme und ihre tatsächlichen und vermeintlichen Schwächen zu urteilen. Yuznas Inszenierung aber kommt dieser letztlich stets filmfeindlichen Haltung keinen Fußbreit entgegen. Gerade mit dem zunehmend eskalativen Verlauf der zweiten Filmhälfte wird deutlich, dass hier nichts lustig gedacht ist, und die mitunter naive Erzählweise trotzdem der Apokalypse und dem grotesken Schauder zustrebt statt der ironisch gebrochenen Kirmes. Insofern braucht das Horrorkino wieder mehr Filmemacher*innen wie Brian Yuzna, die den schmerzhaft fehlenden Mittelbau zwischen dem Midbudget-Kinogrusel und dem gewollten Trash neu beleben. Cross the border, close the gap.

Szene aus „Beneath Still Waters“ (Foto: © 3L)

Szene aus „Beneath Still Waters“ (Foto: © 3L)